本试题 “湖北是一个文化大省。荆楚文化,博大精深;巴山楚水,文化富矿;离骚九歌,世代传颂;三国故事,妇孺皆知;老庄哲理,明示万代;武当神韵,千秋不减。在中华...” 主要考查您对传统文化的继承

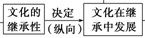

文化在继承中发展

中华文化

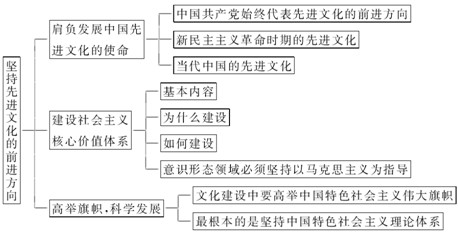

坚持先进文化前进方向

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 传统文化的继承

- 文化在继承中发展

- 中华文化

- 坚持先进文化前进方向

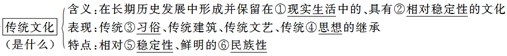

传统文化的含义:

传统文化是在长期历史发展中形成并保留在现实生活中的、具有相对稳定性的文化。

传统文化的含义、特点和表现形式:

(1)含义:

是在长期历史发展中形成并保留在现实生活中的、具有相对稳定性的文化。

(2)特点:

| 相对稳定性 | 传统文化在世代相传中保留着基本特征,同时,它的具体内涵又能够因时而变,有些传统文化在当今社会被赋予新的内涵 |

| 鲜明的民族性 | 传统文化是一个民族在长期共同生活过程中创造的,具有鲜明的民族特色、民族风格和民族气派,是维系民族生存和发展的精神纽带 |

(3)具体表现形式:

| 传统习俗 | 传统建筑 | 传统文艺 | 传统思想 | |

| 含义 | 指在一定社会群体中约定俗成、世代相传的风尚、礼节和习惯 | 建筑,被称为凝固的艺术 | 文学艺术,被称为民族精神的火炬 | 包括在长期历史积淀中形成的理论观点、学术思想和道德观念 |

| 地位 | 它是传统文化的基本形式之一 | 它是展现中国传统文化的重要标志 | 是中华民族灿烂文化的重要组成部分 | 已经成为中华文化中一个非常重要的组成部分 |

传统文化的影响(作用):

|

从传统文化 |

作用 |

| 自身看 | 传统文化是民族文化发展的根基,是维系民族生存和发展的精神纽带,是一个民族情感的集中表达和智慧的集中展示,对人们的物质生活和精神生活产生深远持久的影响。传承传统文化有利于增强民族认同感和归属感,增强民族凝聚力。传统文化对今天中国人的价值观念、生活方式和社会发展道路具有深刻的影响 |

| 从国家、社会的角度看 | 传统文化是民族文化发展的基石。一个民族,一个国家,只有正确对待传统文化,发挥传统文化的积极作用,克服传统文化的消极作用,才能兴旺发达 |

| 从个人角度看 | 每个人只有正确对待传统文化,把握好文化继承与发展的关系,批判地继承传统文化,不断推陈出新,革故鼎新,才能够作出正确的文化选择,成为自觉的文化传承者和享受者,才能不断丰富精神世界,增强精神力量,实现自身的全面发展 |

对待传统文化的正确做法:

| 继承 | 发展 | |

| 原因 | 传统文化中有符合社会发展要求的、积极向上的内容,同时也有不符合社会发展要求的、落后的、腐朽的东西 | 随着社会生产力、经济、政治的变化,传统文化的内容也相应地发生变化 |

| 态度 | 取其精华,去其糟粕;批判继承,古为今用 | 推陈出新,革故鼎新 |

| 做法 | 辩证地认识传统文化在现实生活中的作用,分辨其中的精华和糟粕。对于符合社会发展要求的、积极向上的内容,应该继承;对于不符合社会发展要求的、落后的、腐朽的东西,要改造或剔除 | 在继承的基础上发展,在发展的过程中继承,不断革除旧文化,推出体现时代精神的新文化 |

| 关系 | 继承是发展的必要前提,发展是继承的必然要求。继承与发展是同一个过程的两个方面。文化在继承的基础上发展,在发展的过程中继承 | |

教育在文化传承中的作用:

(1)教育是人类特有的传承文化的能动性活动,具有选择、传递、创造文化的特定功能,在人的教化与培育上始终扮演着重要的角色。

(2)教育通过对受教育者的“传道、授业、解惑”,把文化传递给下一代。

(3)随着教育方式的不断变革,教育在人类文化的传承中将产生越来越大的影响。提醒 影响文化发展的因素中,科学技术、思想运动、教育是从文化自身角度讲的,属于内部因素;生产力与生产关系的矛盾运动则属于外部因素。在回答有关促进文化发展的措施时,可以变通地从这几个角度提出,还可以从文化继承、传播、创新等角度分析。

教育的重要性:

(1)文化与经济相互交融。在经济发展中,科学技术的作用越来越重要。为推动经济建设,发展教育事业、培养各种高素质人才、提高劳动者素质越来越重要。

(2)教育是文化传播的重要途径。

(3)教育是人类特有的传承文化的能动性活动,具有选择、传递、创造文化的特定功能,在人的教化与培育上始终扮演着重要的角色。

(4)建设社会主义精神文明,必须大力发展教育、科学和文化事业。

(5)教育在现代化建设中具有基础性、先导性、全局性作用。

影响文化发展的重要因素:

| 社会制度的更替 | 社会制度的更替,是社会生产力和生产关系的矛盾运动推动的。每当社会制度发生新旧更替时,文化也会经历一个新的文化形态取代旧的文化形态的过程 |

| 科学技术的进步 | 科学技术的进步,是促进经济发展的重要因素,也是推动文化发展的重要因素。自古以来,科学技术中每一项重大发现和发明都推动了人类社会经济、文化的发展 |

| 思想运动 | 思想运动往往成为社会变革的先导,不同思想在思想运动中相互激荡,不但催生着社会变革,也促进了文化的发展 |

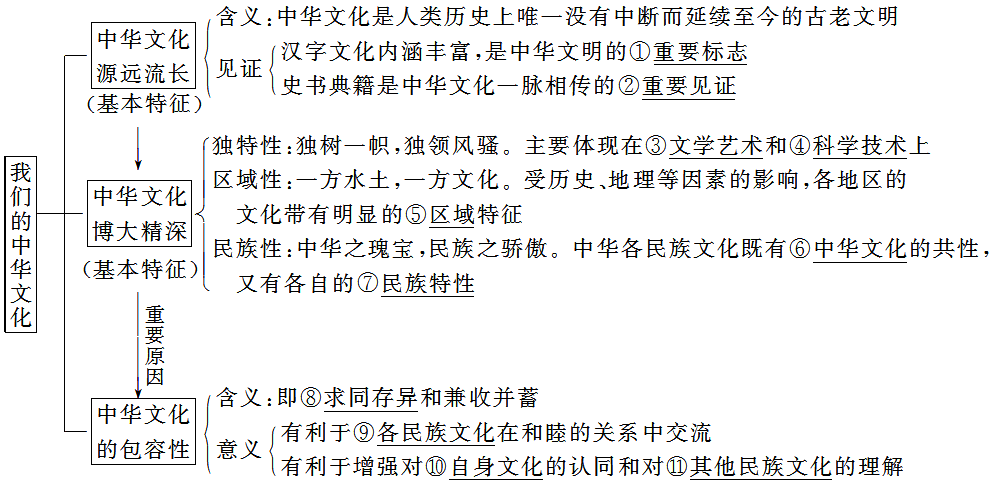

源远流长和博大精深的关系:

| 源远流长 | 博大精深 | ||

| 区别 | 角度 | 从中华文化历史悠久(纵向)的角度说的 | 从中华文化的内涵丰富、厚重(横向)的角度来说的 |

| 侧重点 | 侧重从动态上,即中华文化发展的轨迹上说明中华文化的特征,表明中华文化历史悠久 | 侧重从静态上,即中华文化的内涵上说明中华文化的特征 | |

| 见证或表现 | 汉字和史书典籍是中华文化源远流长的见证 | 我国的文学艺术和科学技术是中华文化博大精深的见证 | |

| 联系 | 两者是中华文化与其他文化区别的特征 | ||

中华文化、民族文化与区域文化的关系:

中华文化与区域文化

从外部看:中华文化与区域文化是一体;从内部看:中华文化具有鲜明的地域性,由不同的地域文化构成,呈现文化的“多元”化

中华文化与民族文化

从世界角度看,中华文化是世界民族文化的一种。从内部看:中华文化由各民族文化构成。各民族文化既有中华文化的共性,又有各民族文化的个性

区域文化与民族文化

区域文化与民族文化并不完全重合,区域文化包括民族文化。民族性是区域文化研究中经常要面对的现实问题

中华文化的基本特征:

1.源远流长

| 汉字 | 史书典籍 | |

| 作用 | 汉字为书写中华文化,传承中华文明,发挥了巨大的作用,是中华文明的重要标志 | 是中华文化一脉相传的重要见证 |

| 意义 | 文字的发明,使人类文明得以传承,标志着人类进入文明时代 | 能够将大量的史实记载下来,将丰富的史料积累起来 |

| 特点 | 汉字文化内涵丰富,在今天为中华各族人民所通用 | 规模之大、存留之丰,为世界所仅有 |

| 独特性 | 中华文化独树一帜,独领风骚。中华文化的文学艺术和科学技术,为世界文明的进步作出了重要贡献,在世界文化宝库中占有重要位置 |

| 区域性 | 一方水土,一方文化。我国幅员辽阔,各地自然条件千差万别,经济社会发展程度不同,受历史、地理等因素的影响,各地区的文化带有明显的区域特征 |

| 民族性 | 中华之瑰宝,民族之骄傲。在中华文化的百花园中,各具特色的民族文化异彩纷呈,都为中华文化的形成和发展作出了重要贡献 |

中华文化与中华各民族文化的关系:

①关系:中华文化与中华各民族文化是共性与个性的统一。中华各民族的文化,既有中华文化的共性,又有各自的民族特性。各民族文化相互交融、相互促进,共同熔铸了灿烂的中华文化。

②意义:各族人民对共同拥有的中华文化的强烈认同感和归属感,显示了中华民族厚重的文化底蕴和强大的民族凝聚力。

提示:

理解中华文化与中华各民族文化的关系可以联系世界文化与世界各民族文化的关系,以及哲学中矛盾的普遍性与特殊性的关系。

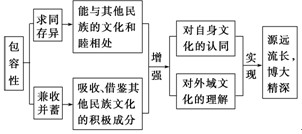

中华文化的包容性:

| 内涵 | 意义 | |

| 求同存异 | 就是能与其他民族的文化和睦相处,这也适应了文化发展多样性的客观要求 | 有利于各民族文化在和睦的关系中交流,增强对自身文化的认同和对其他民族文化的理解 |

| 兼收并畜 | 就是能在文化交流中吸收、借鉴其他民族文化的积极成分,即能做到博采众长,所以中华文化能在不断创新中永续向前发展 |

包容性、源远流长、博大精深的内在关系:

中华文化源远流长、博大精深的重要原因在于它所特有的包容性

提醒:

(1)在分析具体材料是否能够体现中华文化的包容性特点时,可以从“求同存异”和“兼收并蓄”两个角度来思考。

(2)求同存异侧重于不同文化相处时的一种外在的、静止的状态;兼收并蓄侧重于不同文化之间的一种内在的、动态的交流、借鉴与融合。

(3)包容性不是说中华民族的优秀文化被其他民族吸收、借鉴,而是说中华文化吸收、借鉴其他民族的优秀文化。另外,包容性也并非说融合其他民族文化或融入其他文明。

(4)包容性既是中华文化源远流长、博大精深的原因之一,也是中华文化的特征之一。

当代中国先进文化是指什么?

在当代中国,发展先进文化,就是以马克思主义为指导,以培育有理想、有道德、有文化、有纪律的公民为目标,发展面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化。

中国共产党的指导思想与中国特色社会主义理论体系的关系:

二者之间既有区别又有联系,不能等同。

区别:

中国共产党的指导思想是马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想及科学发展观,中国特色社会主义理论体系包括邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观。

联系:

党的指导思想与中国特色社会主义理论体系都是正确的、科学的思想和理论,二者也有相同的内容。中国特色社会主义理论体系是对马列主义、毛泽东思想的继承和发展,它们都属于马克思主义。

发展先进文化、发展中国特色社会主义文化与建设社会主义精神文明之间的关系:

这三者就其主要内容来说是一致的,在当代中国,发展先进文化就是发展中国特色社会主义文化,也就是建设社会主义精神文明。但三者侧重点有所不同,中国特色社会主义文化或先进文化是相对于中国特色社会主义经济、政治而言的;而社会主义精神文明是相对于社会主义物质文明、政治文明而言的。

正确把握先进文化的含义:

(1)内涵:

发展先进文化,就是以马克思主义为指导,以培育有理想、有道德、有文化、有纪律的公民为目标,发展面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化。

(2)先进文化的判断标准:

判断一种文化是不是先进文化,要看这种文化是否站在时代的前列,是否符合历史发展的潮流。文化由政治经济决定的,代表先进的政治、经济力量的文化,就是站在时代前列、符合历史发展潮流的先进文化。

(3)指导思想:

以马克思主义为指导。坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位,是把握先进文化前进方向的关键,而保持先进文化的前进方向是推动社会主义文化大发展大繁荣的根本要求。一方面必须保持马克思主义在指导思想上的一元化态势;另一方面必须根据中国和世界发展情况,吸收世界先进文化的新内容。

(4)总体目标:

培育有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。

(5)坚持先进文化的前进方向的意义:

是推动社会主义文化大发展大繁荣的根本要求和根本保证。

(6)基本特征:

特征一:

A.面向现代化。这是中国特色社会主义文化建设充满时代精神的体现。

B.面向世界。这是中国特色社会主义文化具有开放精神的体现。

C.面向未来。这是中国特色社会主义文化鼓励创新精神的重要体现。

由此可知,社会主义文化大发展大繁荣,是在吸收、借鉴、融合世界优秀文化,融入以“改革创新”为核心的时代精神的基础上,不断发展、创新的过程。

特征二:

A.民族的。社会主义先进文化建设,植根于中华民族优秀传统文化之中,服务于中华民族的社会主义现代化建设历程,维护中华民族的根本利益。

B.科学的。坚持以马克思主义为指导,改造和剔除落后文化、抵制和取缔腐朽文化。

C.大众的。先进文化建设来自于大众,扎根于人民大众的实践,服务于人民大众。

(7)本质属性:

社会主义文化。社会主义是当代中国先进文化的核心价值取向,只有坚持这一价值取向,中国先进文化才能推动社会的发展和进步,并始终保持生机和活力。离开了这一核心要求,在理解当代中国先进文化的性质和各项要求时就容易出现偏颇。

提示:“先进文化”是一个静态概念,既有相对性,又随着历史条件的变化,其内涵也不断发生变化。而“先进文化的前进方向”是一个动态概念,它并不专指某一特定形态或某一层次、某一阶段的文化,而是文化发展的内在要求和必然规律。

坚持马克思主义的指导地位是坚持先进文化方向的关键;“社会主义”是核心的、本质的要求;培育“四有”公民是发展先进文化的根本任务和目标;“三个面向”和“民族的科学的大众的”是当代中国先进文化应具有的时代品格和基本要求。

发展先进文化(中国特色社会主义文化)的具体措施归纳:

(1)坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位(关键),牢牢把握先进文化的前进方向。

(2)加强社会主义精神文明建设,培育有理想、有道德、有文化、有纪律的公民,提高整个中华民族的思想道德素质和科学文化素质。

(3)社会主义核心价值体系是建设和谐文化的根本。要大力推进社会主义核心价值体系建设。

(4)立足于改革开放和中国特色社会主义现代化建设的实践,需要人民群众广泛参与,充分发挥人民群众的积极性、主动性和创造性。

(5)必须继承和发扬我国优秀传统文化,而且要赋予其新的时代意义,体现时代精神和创造精神;必须吸收和借鉴世界优秀文明成果,要以我为主、为我所用,而且在内容和形式上要积极创新。

(6)必须大力发展教育、科学和文化事业,建设和谐文化,培育文明风尚。

(7)加强社会主义思想道德建设,建立与社会主义市场经济相适应、与社会主义法律规范相协调、与中华民族传统美德相承接的社会主义思想道德体系。

发展中国特色社会主义文化必须高举中国特色社会主义理论体系:

中国特色社会主义理论体系,坚持和发展了马克思列宁主义、毛泽东思想,是马克思主义中国化的最新成果,而中国特色社会主义理论体系之所以有强大的生命力、创造力和感召力,是因为:

(1)它凝结了几代中国共产党人带领人民不懈探索实践的智慧和心血。

(2)它科学地回答了当今时代和实践提出的重大问题。

(3)它是不断发展和开放的理论体系。

(4)它集中体现了广大人民群众的利益和要求。

坚持先进文化的前进方向:

从求索先进文化的历程看,马克思主义与中国先进文化的关系是怎样的?

(1)马克思主义传入中国,是中华文化由衰微走向重振的重要转折点。

(2)中国共产党自成立以来,就以马克思主义为指导思想,始终代表中国先进文化的前进方向。

(3)发展先进文化,就是以马克思主义为指导,以培育有理想、有道德、有文化、有纪律的公民为目标,发展面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化。

与“湖北是一个文化大省。荆楚文化,博大精深;巴山楚水,文化富...”考查相似的试题有:

- 2013年8月,为了挽救重度烧伤、生命垂危的父亲,“80后”兄弟俩刘培和刘洋争相割皮救父,用自己的行动诠释了“血浓于水,手足情...

- 2012 年为双闰年,长达384天的农历龙年包含了两个立春日,即正月十三立春(2012年2月4日)和腊月二十四再次立春(2013年2月4日)...

- “和谐社会”、“和谐世界”的和谐理念是对《道德经》主张清静和顺、谦下不争、反战尚和等思想的继承。这指的是( )A.传统习俗...

- 建设中国特色社会主义文化的根本目标,就是要发展面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化。要建...

- 中国姓氏文化在世界独树一帜,最早可以追溯到母系社会,与女娲传说有关,姬、姜、赢、姒、妊、妘、娮、姚等姓氏,都体现了母...

- 2011年9月30日,汶川地震灾区后,政府重新修建具有少数民族特色的羌寨建筑。羌寨建筑,既参考了羌族古建筑的风格,也结合国内...

- “原生态唱法”是2008年4月30日开幕的第十二届央视青年歌手大奖赛最大亮点和热点。观众从蒙古族长调、侗族大歌、陕北民歌中感受...

- 中国古代四大发明深深影响了世界文明发展,孔子、老子、孙子等中国先贤的许多观点被世界所称颂。对此理解正确的是[ ]①文化是...

- 上海世博会中国国家馆以象征中国精神的雕塑造型“东方之冠”为构思主题,取自中国古代木结构建筑中的元素-斗拱。其“东方之冠,...

- 下图分别是2009年第十一届全国运动会吉祥物“泰山童子”和2010年广州亚运会吉祥物“乐羊羊”。这两个吉祥物分别代表了我国的两种...