本试题 “下列叙述正确的是( )A.22.4LCO质量为28gB.1mol/L的氯化钠溶液中含有1molNa+C.还原剂在反应中发生氧化反应D.氧化剂在反应中得电子,还原剂失去电子” 主要考查您对氧化还原反应的本质和特征

氧化还原反应的定义

气体摩尔体积

物质的量浓度

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 氧化还原反应的本质和特征

- 氧化还原反应的定义

- 气体摩尔体积

- 物质的量浓度

电子的转移(得失或偏移)

氧化还原反应的特征:

化合价升降(某些元素化合价在反应前后发生变化,是氧化还原反应判别的依据)

氧化还原反应的发展史:

- 物质与氧气发生的反应属于氧化反应,含氧化合物中氧被夺去的反应属于还原反应。

- 有化合价升降的反应属于氧化还原反应。

- 有电子得失或偏移的反应属于氧化还原反应。

对物质的认识存在发展的过程,从最初的隔离开的氧化反应、还原反应,到从表面上看化合价变化的氧化还原反应,把氧化与还原统一在一个概念下,再透过现象看本质,化合价的变化是有电子得失或偏移引起的。

氧化还原反应中应注意的几个问题:

1、氧化剂氧化性的强弱,不是看得电子的多少,而是看得电子的难易;

还原剂还原性的强弱,不是看失电子的多少,而是看失电子的难易。

eg:氧化性:浓HNO3>稀HNO3还原性:Na>Al

2、有新单质参加或生成的反应不一定是氧化还原反应 eg:C(金刚石)==C(石墨);3O2==2O3(放电);P4(白磷)==4P(红磷)

3、任何元素在化学反应中,从游离态变为化合态,或由化合态变为游离态,均发生氧化还原反应(比如置换反应,化合反应,分解反应)

4、置换反应一定是氧化还原反应,复分解反应一定不是氧化还原反应;有单质参加的化合反应和有单质生成的分解反应全部属于氧化还原反应。

5、元素具有最高价的化合物不一定具有强氧化性! eg.H3PO4、H2SiO3(或H4SiO4)两酸均无强氧化性但硝酸有强氧化性。

氧化还原的表示可用单线桥也可用双线桥:

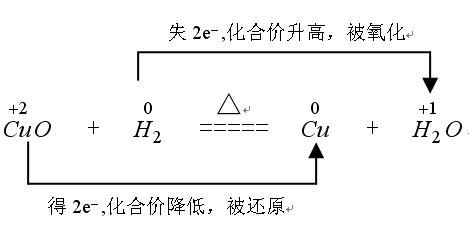

一、双线桥法:

此法不仅能表示出电子转移的方向和总数,还能表示出元素化合价升降和氧化、还原关系。双线桥的箭头始于反应物有关元素的原子或离子,箭头指向发生化合价变化后生成物中对应元素的原子或离子或原子团。

标变价 明确标出所有发生氧化还原反应的元素的化合价,不变价的元素不标化合价。

连双线 将标化合价的同一元素用直线加箭头从反应物指向生成物(注意:箭头的起止一律对准各元素)

标得失 1.标电子转移或偏离数 明确标出得失电子数,格式为“得/失发生氧化还原反应原子个数×单位原子得失电子数”

2.标化合价变化 一律标出化合价的变化,只有“化合价升高”“化合价降低”这两种写法,不可写为“升价”“降价”等

3.标出元素反应类型 一律标出元素所发生的反应,“被氧化”或“被还原”,其余写法均不正确

4.检查得失电子守恒 检查得失电子数是否相等,如不相等则重新分析。

例如:

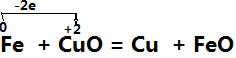

二、单线桥法:

在氧化还原反应中,有电子发生转移(得失或偏移),也就是在反应物中有元素电子发生得失或偏移,这时用一条带箭头的曲线从失去电子的元素指向得到电子的元素,并在“桥”上标出转移的电子数,这种表示方法叫单线桥法。

(1)标价态明确标明发生氧化还原反应的元素的化合价

(2)连单线连接方程式左边的氧化剂与还原剂,箭头一律指向氧化剂

(3)不注得失标出转移的电子的总数,这里不用像双线桥那样,仅需直接标出电子总数

例如:

注意事项:

(1)不得标明"得"或"失",否则是错的

(2)箭头表示电子转移的方向,指向氧化剂注意:为了规范起见,单线桥法最好不用于自身氧化还原的反应,因为那样标记会使反应中的电子去向不明确,故在自身氧化还原的反应方程式中最好用双线桥法表示电子转移。

氧化还原反应:

有电子转移(得失或偏移)的反应;(无电子转移(得失或偏移)的反应为非氧化还原反应)

反应历程:

氧化还原反应前后,元素的氧化数发生变化。根据氧化数的升高或降低,可以将氧化还原反应拆分成两个半反应:氧化数升高的半反应,称为氧化反应;氧化数降低的反应,称为还原反应。氧化反应与还原反应是相互依存的,不能独立存在,它们共同组成氧化还原反应。

氧化还原反应中存在以下一般规律:

强弱律:氧化性:氧化剂>氧化产物;

还原性:还原剂>还原产物。

价态律:元素处于最高价态,只具有氧化性;元素处于最低价态,只具有还原性;处于中间价态,既具氧化性,又具有还原性。

转化律:同种元素不同价态间发生归中反应时,元素的氧化数只接近而不交叉,最多达到同种价态。

优先律:对于同一氧化剂,当存在多种还原剂时,通常先和还原性最强的还原剂反应。守恒律:氧化剂得到电子的数目等于还原剂失去电子的数目。

氧化还原性的强弱判定:

物质的氧化性是指物质得电子的能力,还原性是指物质失电子的能力。物质氧化性、还原性的强弱取决于物质得失电子的能力(与得失电子的数量无关)。从方程式与元素性质的角度,氧化性与还原性的有无与强弱可用以下几点判定:

(1)从元素所处的价态考虑,可初步分析物质所具备的性质(无法分析其强弱)。最高价态——只有氧化性,如H2SO4、KMnO4中的S、Mn元素;最低价态,只有还原性,如Cl-、S2-等;中间价态——既有氧化性又有还原性,如Fe、S、SO2等。

(2)根据氧化还原的方向判断:氧化性:氧化剂>氧化产物;还原性:还原剂>还原产物。

(3)根据反应条件判断:当不同的氧化剂与同一种还原剂反应时,如氧化产物中元素的价态相同,可根据反应条件的高、低进行判断,如是否需要加热,是否需要酸性条件,浓度大小等等。

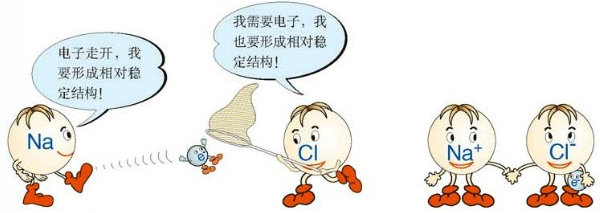

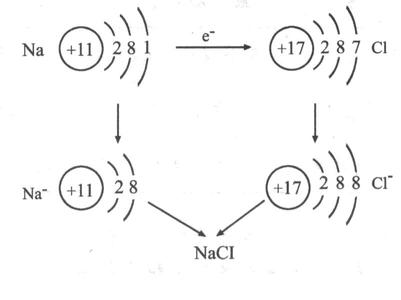

电子的得失过程:

其过程用核外电子排布变化情况可表示为:

气体摩尔体积:

单位物质的量的气体所占的体积。

符号:Vm

单位:L/mol(L·mol-1)、m/mol(m·mol-1)

计算公式: 气体摩尔体积(Vm)=气体体积(V)/物质的量(n)

标况下(0℃ 101kPa)气体摩尔体积约为22.4L/mol,在25℃和101kPa条件下,气体摩尔体积约为24.5L/mol。

气体摩尔体积的使用方法:

- 在非标准状况下,不能用气体摩尔体积22.4mol/L进行计算。

- 标准状况下,非气体(即固、液体)不能用气体摩尔体积22.4mol/L进行计算。

- 气体可以是纯净气体,也可以是混合气体。

决定物质体积大小的因素:

- 粒子数目的多少

- 粒子本身的大小

- 粒子之间的平均距离

决定固体、液体物质的体积大小的因素主要是粒子数目的多少和粒子本身的大小;而气体的体积大小的决定因素是粒子数目的多少和分子间的平均距离。

标准状况下,气体摩尔体积的5个“关键”:

- 关键字——气体:研究对象是气体,非气体不研究摩尔体积。

- 关键字——任何:任何气体,只要是气体,不管纯净物还是混合物,只要状态相同,物质的量相同,体积就相同。

- 关键字——标况:标况下气体摩尔体积一定是Vm=22.4L/mol,非标准状况下的气体不一定等于22.4L/mol。

- 关键字——约为:22.4只是个约数,不是准确值,因为对于气体,忽略了粒子的大小对体积的影响,所以在相同的条件下。气体的摩尔体积近似相等。

- 关键字——1mol:气体在标况下的体积约为22.4L所对应的物质的量为1mol。

标准状况:

在0℃和101kPa的条件下,1mol任何气体的体积都约为22.4L。温度为0℃、压强为101kPa时的状况,我们通常称为“标准状况”。

在标准状况下,气体的摩尔体积约为22.4L/mol。

问题探究:

标准状况下,1mol气体的体积是22.4L,如果当1mol气体的体积是22.4L时,一定是标准状况吗?

答:不一定,因为影响气体体积的因素是温度、压强两个条件,非标准状况下1mol气体的体积也可能是22.4L。

物质的量浓度:

定义:单位体积的溶液里所含溶质B的物质的量,也称为B的物质的量浓度

符号:cB

单位:mol/L(mol·L -1)

计算公式:物质的量浓度(cB)=物质的量(n)/溶液的体积(V)

物质的量浓度与溶液质量分数、密度的关系:c=1000ρω/M

稀释定理:

- 稀释前后溶液中溶质的物质的量不变

c(浓溶液)V(浓溶液)=c(稀溶液)V(稀溶液) - 稀释前后溶液中溶质的质量不变

ρ(浓溶液)V(浓溶液)w%(浓溶液)=ρ(稀溶液)V(稀溶液)w%(稀溶液)

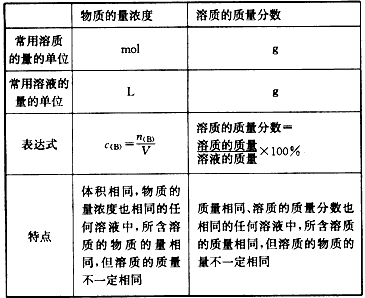

物质的量浓度与质量分数(质量百分比浓度)的比较:

浓度计算的注意事项:

物质的量浓度(cB)=物质的量(n)/溶液的体积(V)

(1)V指溶液体积而不是溶剂的体积;

(2)取出任意体积的1mol/L溶液,其浓度都是1mol/L。但所含溶质的量则因体积不同而不同;

(3)“溶质”是溶液中的溶质,可以是化合物,也可以是离子或气体特定组合,特别的,像NH3、Cl2等物质溶于水后成分复杂,但求算浓度时,仍以溶解前的NH3、Cl2为溶质,如氨水在计算中使用摩尔质量时,用17g/mol。

溶液中溶质的质量分数与溶质的物质的量浓度的换算:

- 溶液中溶质的质量可以用溶质的质量分数表示: m(溶质)=ρ(g·cm-3)·V(L)·w% (1cm3=1mL)

- 溶液中溶质的质量可以用物质的量浓度来表示: m(溶质)=c(mol/L)·V(L)·M(g·mol-1)

- 由于同一溶液中溶质的质量相等,溶液的体积也相等,但注意:1L=1000mL,所以,上述两式可以联系起来:

ρ(g·cm-3)·1000V(mL)·w%=c(mol/L)·V(L)·M(g·mol-1) 化简得:1000ρw%=cM

与“下列叙述正确的是( )A.22.4LCO质量为28gB.1mol/L的氯化钠...”考查相似的试题有:

- 亚硝酸钠(NaNO2)具有致癌作用,许多腌制食品中含NaNO2.酸性KMnO4溶液与亚硝酸钠发生的离子反应为:MnO+NO+H+―→Mn2++NO+...

- 下列反应中,水既不作氧化剂,亦不作还原剂的氧化还原反应为( )A.Cl2+H2O⇌HCl+HClOB.2F2+2H2O=4HF+O2C.H2O+CaO=Ca(OH)...

- (6分)在Cu+2H2SO4(浓)==CuSO4+SO2↑+2H2O反应中,氧化剂是_______;被氧化的元素是_______,每生成11.2L(标准状况)的SO2,...

- 某化学反应的反应物和产物如下:Al+NaNO3+H2OAl(OH)3+N2+NaAlO2(1)该反应的氧化剂是______________。 (2)该反应的氧...

- 配平下列氧化还原方程式,并完成以下问题。(1)P4+HNO3+H2O——H3PO4+NO↑,该反应中氧化产物是_____________________。(2)Fe...

- 下列物质溶于水,不发生氧化还原反应的是( )A.NO2溶于水B.Na2O2溶于水C.Cl2溶于水D.CaO溶于水

- 下列反应既属于离子反应,又属于还原反应的是( )A.NaCl溶液+AgNO3溶液B.Na+Cl2C.CO+Fe2O3D.Zn+稀(H2SO4)

- 下列反应中属于非氧化还原反应的是( )A.CaO+H2O═Ca(OH)2B.2FeCl3+Cu═2FeCl2+CuCl2C.Cl2+H2O═HCl+HClOD.2FeCl2+Cl2═2F...

- 下列反应不属于氧化还原反应的是( )A.CaCO3高温.CaO+CO2↑B.2KClO3MnO2.△2KCl+3O2↑C.2CO+O2点燃.2CO2D.Zn+H2SO4(稀)=Z...

- 从一个关系量的单位,我们可以得出该量的计算公式,如:从摩尔质量的单位:g•mol-1,可得出分子应当是质量、分母应当是物质的...