本试题 “下图启示我们[ ]①要正确地发挥主观能动性②事物发展是前进性和曲折性的统一③要树立社会主义荣辱观④要批判继承我国的传统文化A、①②B、③④C、①③D、②④” 主要考查您对文化发展的中心环节:思想道德建设

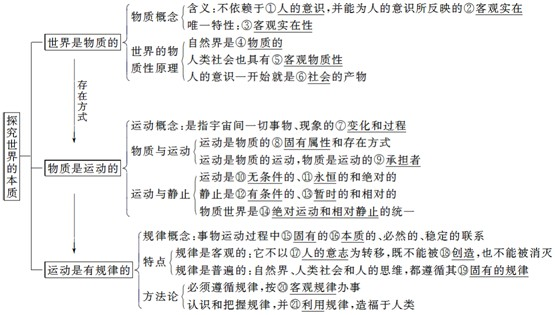

物质的运动有规律

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 文化发展的中心环节:思想道德建设

- 物质的运动有规律

社会主义荣辱观:

以热爱祖国为荣、以危害祖国为耻, 以服务人民为荣、以背离人民为耻, 以崇尚科学为荣、以愚昧无知为耻, 以辛勤劳动为荣、以好逸恶劳为耻, 以团结互助为荣、以损人利己为耻, 以诚实守信为荣、以见利忘义为耻, 以遵纪守法为荣、以违法乱纪为耻, 以艰苦奋斗为荣、以骄奢淫逸为耻。

重视加强思想道德建设:

(1)思想道德建设,是中国特色社会主义文化的重要内容和中心环节。

(2)社会主义思想道德集中体现了中国特色社会主义文化的性质和前进方向。

(3)在中国特色社会主义文化建设的系统工程中,必须紧紧抓住思想道德建设这个中心环节。

全面理解加强思想道德建设 :

|

内 容 | |

| 地位 | 思想道德建设是中国特色社会主义文化建设的中心环节和重要内容 |

| 作用 | 集中体现了中国特色社会主义文化的性质和前进方向 |

| 核心 | 为人民服务。这是社会主义思想道德区别和优越于其他社会形态思想道德的显著标志 |

| 原则 | 集体主义。这是同资本主义思想道德以个人主义为原则根本对立的,集体主义是社会主义经济、政治、文化和社会建设的必然要求 |

| 重点 | 增强诚信意识 |

| 基本要求 | “五爱”——爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义 |

| 着力点 | “四德”——社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德 |

关于思想道德建设的认识误区:

|

误 区 |

剖 析 |

| 社会主义思想道德建设以集体主义为原则,是对个人利益的否定 | 集体主义的一项重要内容是坚持国家、集体、个人利益相结合,促进社会和个人的协调发展,充分尊重和维护个人的正当利益,因此,坚持集体主义并非随意要求放弃个人利益 |

| 社会主义思想道德建设与中国特色社会主义文化建设是一回事 | 中国特色社会主义文化建设的基本内容包括思想道德建设和教育、科学、文化事业建设两个方面。思想道德建设是中国特色社会主义文化建设的内容之一,是中国特色社会主义文化建设的重要内容和中心环节,集中体现了中国特色社会主义文化的性质和前进方向 |

全面把握社会主义荣辱观:

(1)社会主义荣辱观的主要内容胡锦涛同志把社会主义荣辱观概括为“八荣八耻”,即:以热爱祖国为荣、以危害祖国为耻,以服务人民为荣、以背离人民为耻,以崇尚科学为荣、以愚昧无知为耻,以辛勤劳动为荣、以好逸恶劳为耻,以团结互助为荣、以损人利己为耻,以诚实守信为荣、以见利忘义为耻,以遵纪守法为荣、以违法乱纪为耻,以艰苦奋斗为荣、以骄奢淫逸为耻。

(2)社会主义荣辱观的地位社会主义荣辱观是社会主义思想道德的集中体现,是社会主义核心价值体系的基础。

(3)社会主义荣辱观的作用

①以“八荣八耻”为主要内容的社会主义荣辱观,全面表达了社会主义思想道德与社会主义市场经济相适应、与社会主义法律规范相协调、与中华民族基本道德相承接的要求和特征。它为社会主义市场经济条件下,全体社会成员作出道德选择、判断行为得失,提供了最基本的价值取向和行为准则。

②以“八荣八耻”为主要内容的社会主义荣辱观,充分反映了我国公民“爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”的基本道德规范。它贯穿于社会生活的各个领域,表现在社会风尚的方方面面:既凝结着中华传统美德的精华,又融入了当代中国的时代精神;既有先进性的导向,也有广泛的要求。

(4)提出社会主义荣辱观的重大意义:

社会主义荣辱观是塑造社会主义“四有”公民的精神指导;是建设和谐社会的内在要求;是培养社会主义一代新人的战略举措。

特别提示:在社会主义社会树立荣辱观是社会主义道德规范的本质要求。社会主义荣辱观通过对社会主义道德规范和人的思想道德品质的评价,起着引领社会风尚、提高道德素质、引导人们行为的作用。

加强思想道德建设:

运动和静止的含义:

①运动是指宇宙间一切事物、现象的变化和过程。运动是无条件的、永恒的和绝对的。

②静止是运动的一种特殊状态。静止是有条件的、暂时的和相对的。

运动与物质的关系:

|

关系 |

理解 |

强调 |

误区 |

| 物质是运动的物质,运动是物质的固有属性和存在方式 | 任何具体的物质形态只有在运动中才能保持自己的存在,世界上不存在脱离运动的物质 | 侧重强调物质离不开运动 | 离开运动谈物质会导致形而上学 |

| 运动是物质的运动,物质是运动的承担者 | 任何运动都有自己的承担者或者叫载体。离开物质载体的运动是不存在的 | 侧重强调运动离不开物质 | 离开物质谈运动会导致唯心主义 |

运动与静止的关系:

|

|

运动 |

静止 | |

| 区别 | 含义 | 宇宙间一切事物、现象的变化和过程 | 两种情形:一是指事物之间的空间位置保持不变;二是指事物某一方面的性质在一定时期内基本不变 |

| 性质 | 无条件的、永恒的和绝对的 | 有条件的、暂时的和相对的 | |

| 联系 | ①静止是一种不显著的运动,是运动的特殊状态;动中有静,静中有动,世界上一切事物的存在和发展,都是绝对运动和相对静止的统一。②只承认静止而否认运动是形而上学的不变论,只承认绝对运动而否认相对静止则导致相对主义和诡辩论 | ||

提示:辩证法运用联系的、发展的、全面的观点看问题;形而上学运用孤立的、静止的、片面的观点看问题;相对主义只承认绝对运动而否认相对静止。

全面认识相对静止:

①是一种不显著的运动、特殊的运动。

②是事物处于量变状态。

③是构成事物的矛盾双方相互依存,矛盾主次方面的地位没有发生易位。

尊重客观规律与发挥主观能动性:

|

正确认识 |

错误倾向 |

启发 | |

| 规律的客观性 | 规律是客观的,是不以人的意志为转移的,它既不能被创造,也不能被消灭。尊重客观规律是充分、有效地发挥主观能动性的前提 | 认为人在规律面前无能为力 | 在做选择题的过程中,凡是看到选项中出现“人可以改变规律”、“人可以创造规律”、“人可以消灭规律”、“人可以凌驾于规律之上”、“人在规律面前无能为力”、“人只能任规律摆布”等说法,都可以直接排除 |

| 人的能动性 | 人在规律面前并不是无能为力的。发挥主观能动性是认识和利用规律的必要条件。人可以在认识和把握规律的基础上,根据规律发生作用的条件和形式利用规律,改造客观世界,造福于人类 | 认为人可以凌驾于规律之上 |

规律的概念:

规律是事物运动过程中固有的本质的、必然的、稳定的联系。

提醒:

(1)规律不等于规律现象,后者是前者的表现。

(2)规律的客观性,说明规律无好坏之分。

(3)规则、规定、守则、定律、定理、公式、公理、法律等都不是规律,它们是主观的,是规律的反映,但不是规律。

规律的客观性和普遍性:

(1)规律具有客观性。规律的存在和发生作用是不以人的意志为转移的,它既不能被创造,也不能被消灭。规律的客观性突出地表现为它是不可抗拒的。

(2)规律具有普遍性。规律是普遍的,一切事物的运动变化和发展都是有规律的。自然界、人类社会和人的思维,在其运动变化和发展的过程中,都遵循其固有的规律。

(3)规律的客观性和普遍性原理要求我们,必须遵循规律,要按照客观规律办事。违背规律会受到规律的惩罚。

规律是可以认识和利用的:

人们在规律面前不是无能为力的,人们能够在认识和把握规律的基础上,根据规律发生作用的条件和形式,利用规律,造福人类。人们对规律的利用体现在两方面:

①人们能够利用对规律的认识,预见事物发展的趋势和方向,指导实践活动。

②人们可以利用对规律的认识,改变或创造条件,限制某些规律发生破坏作用的范围,使人们少受其害或免受其害,直到变害为利,为人类造福。

探究世界的本质:

与“下图启示我们[ ]①要正确地发挥主观能动性②事物发展是前进性和...”考查相似的试题有:

- 在第15个“世界读书日”来临之际,2010“书香岭南”全民阅读活动在广州图书馆拉开序幕。这次活动实行全省联动,以求让南粤大地形...

- 建设中国特色社会主义文化的根本要求和根本保证是A.坚持发展民族的科学的大众的文化B.坚持弘扬主旋律与提倡多样化相统一C....

- 小悦悦惨案发生之后,英国电讯报便发文称,中国经济高速发展三十年,但却留下道德真空。我们可以看到,一边是GDP的高速增长,...

- 某地一家大型企业采取适当措施,使原先的废水得到充分利用,水的重复利用率达90%以上,大大节约了水资源。请你说明“废水不废”...

- 俗话说:“人死不能复生。”人死后,人的所有的生理机能都将停止活动。 这意味着 ( )A.物质是有生有灭的B.物质的运动形式发...

- 2009年10月1日,伟大的中华人民共和国将迎来建国60周年大庆。从井冈山的星星之火到新中国的诞生,伟大的革命历程告诉我们:事...

- 小康说不来,也等不来,关键只有一个字:干!干,就要实,就要苦干实干。干,就要巧,就要尊重科学。这是某镇党委书记的心得...

- 2011年12月12日至14日中央经济工作会议召开。在全面分析当前国际国内经济形势的基础上指出,推动2012年经济社会发展,要突出...

- 近代思想家龚自珍说:“自古及今,法无不改,势无不积,事例无不变迁,风气无不移易。”这说明( )A.世界上存在无物质的运动B...

- 中国古代思想家很早就提出了人与自然和谐相处、可持续发展的观点。孟子说道:“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不...