本试题 “下图为“沿旧金山到华盛顿七月气温垂直分布图”(气温单位:°C,海拔单位:米),读图,完成1—4题。1、图示区域大陆沿海气温东岸高于西岸的主要影响因素是①地形...” 主要考查您对地形剖面图

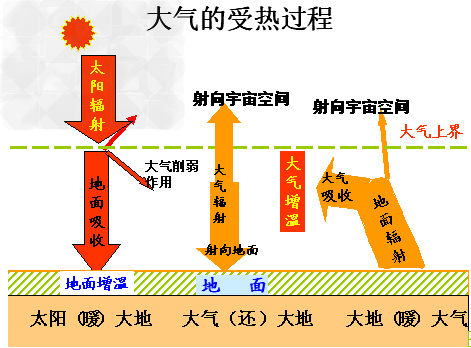

大气的受热过程

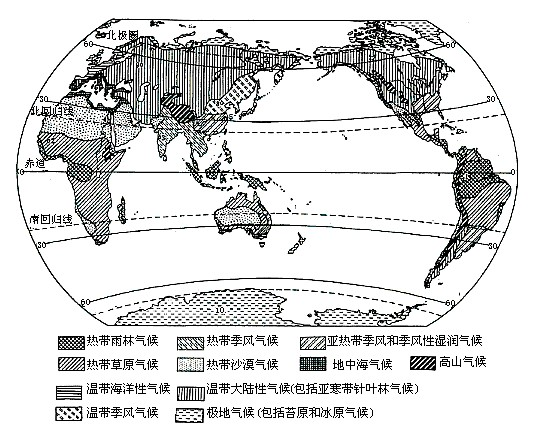

世界主要气候类型的分布规律、分布地区、主要特点、形成原因

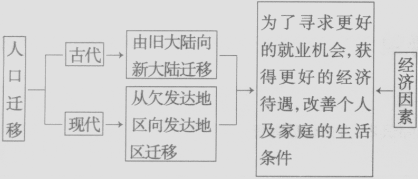

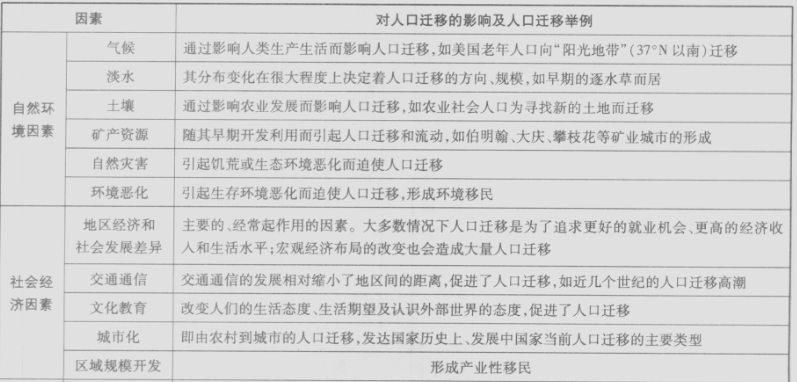

影响人口迁移的因素

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 地形剖面图

- 大气的受热过程

- 世界主要气候类型的分布规律、分布地区、主要特点、形成原因

- 影响人口迁移的因素

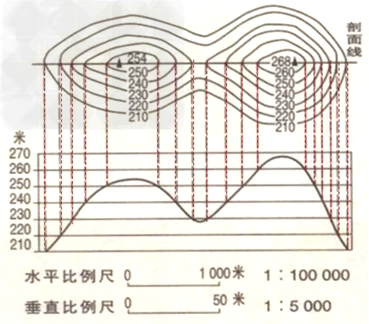

以等高线地形图某条剖面线下切而显露出来的地形垂直剖面。直观地反映出地出上沿剖面线方向的地势的起伏状况。

绘制地形剖面图的步骤:

第一步:根据剖面线的水平距离和沿剖面线的高度差确定水平比例尺和垂直比例尺,其中水平比例尺一般与原图相同,而垂直比例尺一般比原图大。

第二步:绘制水平基线和垂直高度坐标。水平基线的长度宜和剖面线相同,坐标上标注的高度宜和等高线上的海拔相同。

第三步:把剖面线和等高线的各个交点确定在水平基线上,并标注在相应的高度坐标上。

第四步:把确定的各点用平滑的曲线连接起来。

地形剖面图的画法:

方法一:引垂直线法

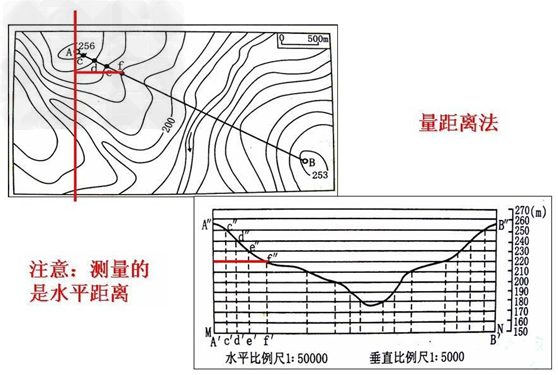

方法二:量距离法

判读方法:

(1)识别地形剖面图的水平、垂直比例大小;

(2)根据题目条件和图像形态或区域位置信息,判断经纬度位置;

(3)与相关的分布图、特征示意图的知识进行联系,分析作答。

地形剖面图绘制应注意的问题:

确定地形剖面图的垂直比例尺及水平比例尺是绘图中的难点及重点,垂直比例尺一般是原图的5、10、15、20倍,倍数越大,起伏越明显。水平比例尺一般与原图一致。在新图中绘水平线MN,按水平比例尺的大小定出剖面范围为横坐标,按垂直比例尺的大小,绘出纵坐标。

确定地形剖面图的垂直比例尺及水平比例尺是绘图中的难点及重点,垂直比例尺一般是原图的5、10、15、20倍,倍数越大,起伏越明显。水平比例尺一般与原图一致。在新图中绘水平线MN,按水平比例尺的大小定出剖面范围为横坐标,按垂直比例尺的大小,绘出纵坐标。

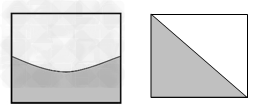

两点间的直视问题:

直视问题可以通过作地形剖面图进行判断,在地形剖面图上由观测点的投射点向目标点的投射点绘直线,若直线没有被任何地物所切断,表示直视良好,否则不能直视。如下图所示,由点s′向点c′绘直线,直线没有被任何地物所切断,表示直视良好。而图中b′位于阴影区,说明s点不能直视b点,所以村落b对于s点为不直视。

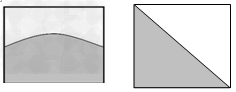

基本的地形的剖面特征:

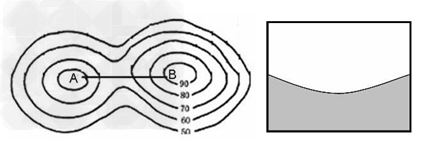

(1)鞍部的剖面特征

在等高线地形图中,如果沿不同方向对鞍部作剖面图,可得到两种完全不同的地形剖面图。沿两座山峰连线方向看,两边高,中间低;

沿垂直于两座山峰连线方向(为山谷)看,两边低,中间高。

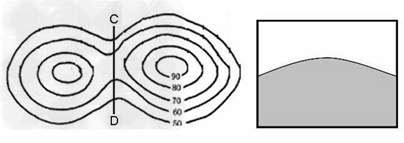

(2)山谷的剖面特征

(3)山脊的剖面特征

(4)山顶的剖面特征

一些要求掌握的重要剖面图:

沿南回归线的地质剖面图

沿东经89°剖面图

沿东经89°剖面图  中美两国地形剖面图

中美两国地形剖面图  沿40°N纬线

沿40°N纬线

沿100°E经线

沿100°E经线

沿赤道

沿赤道

沿20°E经线

沿20°E经线

能量来源:

太阳辐射是地球表面最重要的能量源泉。地面是近地面大气主要、直接的热源。太阳辐射的波长范围是:0.15~4微米。

太阳辐射的能量主要集中:可见光(0.4~0.76微米)

太阳辐射——“短波辐射”,地面辐射——长波辐射,大气辐射——长波辐射

受热过程:

①太阳辐射到达地球大气上界。

②太阳辐射穿过大气层,大气对太阳辐射的削弱作用(吸收、反射和散射作用)。

③太阳辐射到达地表。部分被地表反射,部分被地面吸收,从而使地面增温。

大气对太阳辐射的削弱作用:

①吸收作用:具有选择性,水汽和二氧化碳吸收红外线,臭氧吸收紫外线,对于可见光部分吸收比较少。

②反射作用:无选择性,云层、尘埃越多,反射作用越强。例多云的白天温度不太高。

③散射作用:具有选择性,对于波长较短的篮紫光易被散射。例晴朗的天空呈蔚蓝色等。

对地面的保温效应:

①地面吸收太阳短波辐射增温,产生地面长波辐射

②大气中的CO2和水汽强烈吸收地面的长波辐射而增温

③大气逆辐射对地面热量进行补偿,起保温作用。

影响地面辐射大小(获得太阳辐射多少)的主要因素:

纬度因素,太阳高度角的大小不同,导致地面受热面积和太阳辐射经过大气层的路程长短,是影响的主要因素,同时,它的大小受下垫面因素(反射率)和气象因素等的影响。

逆温现象:

对流层由于热量主要直接来自地面辐射,所以海拔越高,气温越低。

一般情况下,海拔每上升1000米,气温下降6°C。

有时候出现下列情况:①海拔上升,气温升高;②海拔上升1000米,气温下降幅度小于6°C。这就是逆温现象。

逆温现象往往出现在近地面气温较低的时候,如冬季的早晨。逆温现象使空气对流运动减弱,大气中的污染物不易扩散,大气环境较差。

A发生时稳定性特别强(不利于垂直运动),易出现大气污染

B最有利于逆温发生的条件是平静而晴朗的夜晚

C日出前后的逆温层最厚,日出后地面温度升高,逆温层慢慢消失。

逆温的类型:

(1)辐射逆温:

经常发生在晴朗无云的夜间,由于大气逆辐射较小,地面辐射散失热量多,近地面气温迅速下降,而高处气层降温较少,从而出现上暖下冷的逆温现象。这种逆温现象黎明前最强,日出后逆温层自下而上消失.这种逆温现象主要发生在气温日较差的晴天晚上和黎明。地面热量辐射散失,越接近地面空气越冷,导致逆温。过程为:

图a为正常气温垂直分布情形;在晴朗无云的夜间,地面辐射冷却很快,贴近地面的气层也随之降温。离地面愈近,降温愈快,离地面愈远,降温愈慢,因而形成了自地面开始的逆温(图b);随着地面辐射冷却的加剧,逆温逐渐向上扩展,黎明时达最强(图c);日出后,太阳辐射逐渐增强,地面很快增温,逆温便逐渐自下而上地消失(图d、e)。辐射逆温厚度从数十米到数百米,在大陆上常年都可出现,以冬季最强。冬季夜长,逆温层较厚,消失较慢。

(2)平流逆温:

暖空气水平移动到冷的地面或冷空气层上,由于暖空气的下层受到冷地面或大气的影响而迅速降温,上层受影响较少,降温较慢,从而形成逆温。这种逆温现象主要出现在中纬度沿海地区。

(3)地形逆温:

它主要由地形造成,主要发生在盆地和谷地中,由于山坡散热快,冷空气循山坡下沉到谷底,谷底原来的暖空气被冷气抬挤上升,从而出现温度的倒置现象。这种逆温现象主要发生在晚上。还有一种情况是,冬半年冷空气在向低纬度地区运动过程中,因冷空气较冷重,把地势较低盆地和谷地地区填满(形成冷空气湖),而盆地上空是暖空气,在盆地上空暖空气与盆地内冷空气交界的大气层形成逆温现象。这种逆温现象发生在冬半年。

(4)锋面逆温:

锋面附近因上面为暖空气,下面为冷空气,所以也会出现逆温现象,如我国云贵高原东部冬半年受昆明准静止锋影响,上空出现逆温现象,形成贵阳一带的阴雨冷湿天气。

(5)下沉逆温:

在高压控制区,高空存在着大规模的下沉气流,由于气流下沉的绝热增温作用,致使下沉运动的终止高度出现逆温。这种逆温多见于副热带反气旋区(海洋上空),它的特点是范围大,不接触地面而出现在某一高度上。这种逆温因为有时像盖子一样阻止了向上的湍流扩散,如果延续时间较长,对污染物的扩散会造成很不利的影响.此外,寒流影响下也会促使逆温现象的形成。

逆温现象与空气质量的关系:

逆温的存在,对天气和大气污染物的扩散有相当大的影响:它阻碍空气对流运动,妨碍烟尘,污染物,水汽凝结物的扩散,有利于雾的形成并使能见度变差,使大气污染更为严重。

太阳辐射的波长范围示意图:

大气的受热过程示意图:

逆温产生的过程图示:

特别提示:

(1)大气的受热过程是大气吸收少量太阳短波辐射和大量地面长波辐射而增温的过程。

(2)大气对太阳短波辐射的吸收具有选择性,如臭氧吸收紫外线,水汽和二氧化碳吸收红外线,而能量最强的可见光则被吸收的很少。

世界主要气候类型:

|

类型 |

分布规律 |

基本特征 |

主要成因 |

|

热带雨林气候 |

赤道两侧低气压控制地区 |

终年高温多雨,没有明显的季节变化 |

太阳高度角大,地面接受太阳辐射强烈,多对流雨 |

|

热带草原气候 |

热带雨林气候南北两侧的信风带内 |

终年高温,有明显的干、温两季 |

信风带和赤道低气压带交替控制 |

|

热带季风气候 |

东北信风带内大陆的南部和东南部 |

终年高温,有明显的旱、雨两季 |

海陆热力性质差异和气压带、风带的季节移动 |

|

热带沙漠气候 |

南北回归线附近的大陆西岸及大陆内部 |

终年炎热干燥 |

受副热带高气压带和信风带控制 |

|

亚热带季风和季风性湿润气候 |

南北纬30°—40°的大陆东岸 |

夏季高温多雨,冬季温和少雨 |

海陆热力性质差异 |

|

地中海气候 |

南北纬30°—40°的大陆西岸 |

夏季炎热干燥,冬季温和多雨 |

副热带高气压带和西风带交替控制 |

|

温带海洋性气候 |

南北纬40°—60°的大陆西岸 |

冬季温和,夏季凉爽,全年降水均匀 |

终年受西风带控制 |

|

温带大陆性气候 |

温带大陆内部 |

冬冷夏热,年较差大,降水稀少且集中于夏季 |

远离海洋,湿润气流难以达到 |

|

温带季风气候 |

亚洲东部 |

夏季高温多雨,冬季寒冷干燥 |

海陆热力性质差异 |

|

极地气候 |

南北两极地区 |

终年严寒,降水稀少 |

纬度高,接受太阳光热少 |

几个重要地区气候成因的分析:

1、亚马逊平原热带雨林面积最大的原因:

a、赤道低气压控制;

b、北、西、南三面地势高,东面地势低;

c、东北信风吹向大陆,带来丰富水汽;

d、南赤道暖流的加入使北赤道暖流更强劲;

2、东非高原的赤道附近地区没有成为热带雨林的原因:海拔较高,气温比刚果盆地低些。

3、马达加斯加东部为热带雨林、西侧为热带草原的原因:

a、大部分在热带,气温高;

b、东侧暖流通过;

c、岛屿中部为南北走向山脉;

d、东南信风吹向岛屿,形成地形雨。

类似地区:巴西东南部、澳大利亚东南部、中美地峡的热带雨林。

4、热带草原气候、热带季风气候的高温期出现时间:干季快要结束、雨季快要来临时。降水量热带季风气候超过热带草原气候。

5、南亚地区5月气温比同纬度地区高的原因:热带过来的西南季风,喜马拉雅山脉的阻挡。

6、日本、朝鲜半岛的季风气候分布:日本的季风气候具有海洋性,因为日本是岛国。朝鲜北部是温带季风气候,南部是亚热带季风气候;主要是由其纬度位置和海陆位置决定。

几种易混淆的气候类型比较:

1、热带草原气候和热带季风气候

相似点:气温:全年各月均高温;降水:有明显的干季和湿季。

不同点:降水量多少不同:热带季风气候降水量较多,年降水量介于1500-2000mm之间,热带草原气候降水量相对较少,年降水量介于750-1000mm之间。雨季集中程度不同:热带季风气候降水有突变现象,热带草原气候降水有渐变现象。

2、亚热带季风气候和温带季风气候

相似点:夏季高温多雨,冬季低温少雨。

不同点:最冷月均温:亚热带季风气候在0℃以上,温带季风气候在0℃以下。雨季长短不同:亚热带季风气候雨季长,温带季风气候雨季短。

3、温带海洋性气候和温带大陆性气候

相似点:四季分明,夏凉冬暖。

不同点:最冷月均温不同:温带海洋性气候在0℃以上,温带大陆性气候在0℃以下;降水季节分配不同:温带海洋性气候各月降水分配较均匀,温带大陆性气候降水集中在夏季。

气候类型的判读:

第一步:

根据7月温度判断南北半球

7月温度高则为北半球

7月温度低则为南半球

第二步:

根据最冷月气温判断气候带

以“温”定“带”——根据提供的气温资料,确定气候带。

|

|

热带 |

亚热带 |

温带 |

寒带 |

| 最冷月气温 | >15℃ | 0℃~15℃ | <0℃ | 最热月<5℃ |

| 季节变化 | 终年高温 | 冬暖夏热 | 冬寒夏热 | 终年严寒 |

| 气候类型 | 热带雨林 热带草原 热带沙漠 热带季风 |

亚热带季风 地中海气候 温带海洋性 |

温带季风 温带大陆性 |

极地气候 |

第三步:

根据降水量判断气候类型

以“水”定“型”——再根据降水资料,确定具体气候类型,主要从季节变化和年降水量两个方面讨论。

| 热带气候 | 最冷月>15℃ |

全年多雨,>2000mm | 热带雨林 |

| 干湿季明显,700-1000mm | 热带草原 | ||

| 雨旱两季,>1500mm | 热带季风 | ||

| 全年很少,<250mm | 热带沙漠 | ||

| 亚热带 | 最冷月>0℃ |

冬雨型,300-1000mm | 地中海 |

| 雨热同期,800-1500mm | 亚热带季风 | ||

| 全年湿润,700-1000mm | 温带海洋性 | ||

| 温带 | 最冷月<0℃ |

雨热同期,500-1000mm | 温带季风 |

| 全年降水少,250mm左右 | 温带大陆性 |

世界主要气候类型:

导致全球气温波动上升的原因:

全球气温波动上升主要受自然因素和人为因素的影响。就自然因素而言,包括太阳活动、厄尔尼诺现象的影响等,这是地质时期、历史时期气温变化的主要因素。人为因素是近几十年来全球气温变化的主导因素,主要是人类向大气中排放了大量二氧化碳等温室气体的结果,包括两方面:一是燃烧大量矿物燃料向大气中排放大量二氧化碳;二是森林的破坏,减弱了绿色植物吸收二氧化碳的能力。

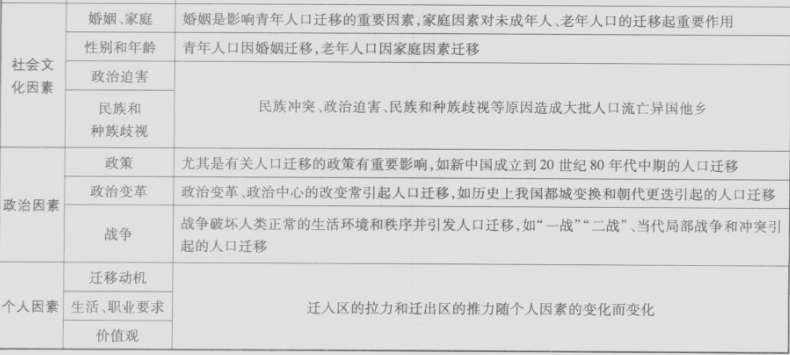

影响人口迁移的因素:

1、人口迁移与人口流动都属于人口移动,根本区别在于居住地是否发生长期改变。

2、经济因素往往起着重要作用

3、在某种特定的时空条件下,任何一种因素都有可能成为促使人口迁移的决定性因素。

(1)自然环境因素:是影响人口迁移的基础因素。例如,美国部分老年人在退休以后由东北部“冷冻地带”向西部、南部“阳光地带”迁移,主要受气候条件影响;随着大庆油田、攀枝花铁矿、金昌镍矿等的开发,吸引大量人口迁人,主要受矿产资源的影响;近代山东、河北大量人口闯关东,主要受土地条件的影响。

(2)生态环境变化:受工程建设、自然灾害等因素影响,导致生态环境条件发生变化,在局部地区、特殊时期往往成为引起人口迁移的主导因素。例如:5·12坟川大地震后,北川县部分人口外迁山东;三峡工程建设使大量库区人口外迁;西北地区随着土地荒漠化的发展,出现沙进人退的现象。

(3)政治因素:在特殊时期可能引起大规模的人口迁移。例如,我国实行西部大开发战略,吸引东部部分人口到西部地区工作;海湾战争期间,大量伊拉克居民迁往其他国家。

(4)社会因素:交通和通信事业的发展,减少了人口迁移的阻力,促进了人口迁移。文化教育和婚姻往往成为青年人口迁移的决定性因素,家庭对老年人和未成年人的迁移常起重要作用。

人口迁移的影响因素:

与“下图为“沿旧金山到华盛顿七月气温垂直分布图”(气温单位:°C...”考查相似的试题有:

- 图2为等高线图,已知等高距为25米,AB为一空中索道。读图回答问题。小题1:下列叙述正确的是A. A、B两点相对高度可能为25米B. ...

- 下图是“某地地形简图”,M 点位于36.5°N。两中学生分别到达 P、M 点,测量并计算出两点相对高度是288米。读图回答下列问题。小...

- 下图是40ºN附近某地等高线地形图和海平面以下地层示意图,读图回答小题。小题1:如图所示时间,关于A河流域说法正确的是A.河...

- 下列地球现象及形成原因,按内在联系正确的概念是[ ]A.日出前的黎明和日落后的黄昏天空仍然是明亮的——大气的散射作用B.夏季...

- 读图回答下列问题。(1)填注A、C、E、G四个气压带的名称:A______________;C______________;E______________;G__________...

- 读下图,回答1—2题。1、关于甲、乙的气候类型说法正确的是[ ]A、甲为温带海洋性气候 乙为地中海气候B、甲为温带季风气候 乙为...

- 读“天山中部降水量随高度的变化图”,回答问题。(1)天山中部降水量最多地区的海拔高度约为________________米,该地地处天山...

- 读下表,分析其内容,完成1~2题。1、上表中列举的四个地方可能位于南半球的是[ ]A、甲地B、乙地C、丙地D、丁地2、下列说法正...

- 据估计,2000~2050年美国人口将净增加1.58亿,比上个50年净增加的人口多3000万人。美国快速增长的人口主要来自A.外来移民B...

- 图示我国部分省级行政区域2005-2010年间迁移人口比重。迁移人口以青壮年为主。读图并结合相关知识,完成下题。小题1:2005-201...