本试题 “(12分)人们生活和习俗的变化,从不同角度折射出社会政治、经济以及思想文化的演进和变迁。阅读材料,回答问题。【古代市民文化生活】材料一 随着城市的繁荣...” 主要考查您对宋代社会风貌(衣食住行,瓦子和节日)

宋代崇学风气

宋代市民文化生活

宋代士农工商

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 宋代社会风貌(衣食住行,瓦子和节日)

- 宋代崇学风气

- 宋代市民文化生活

- 宋代士农工商

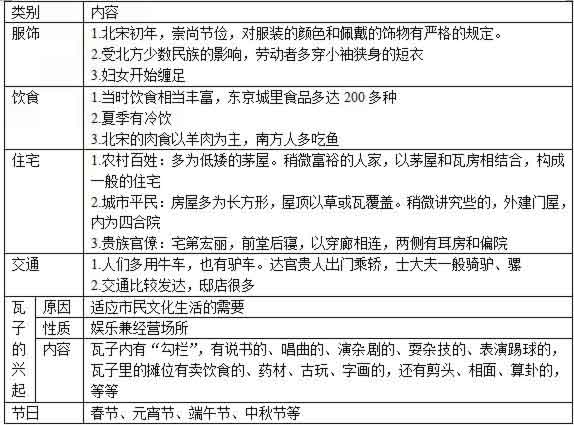

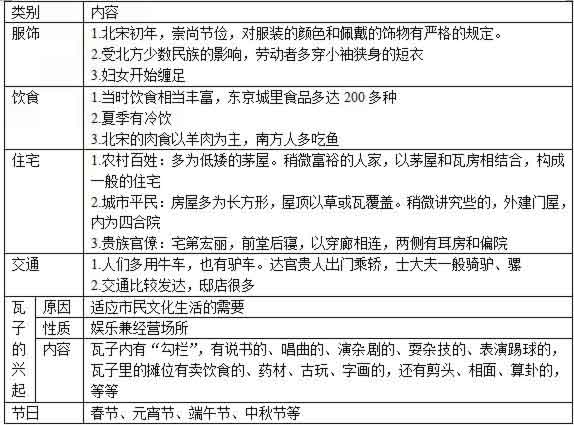

宋代的社会风貌:

宋代以来对女子的束缚越来越严重。妇女缠足的陋习开始传开。在宋代,从穿戴上,可辨认出士、农、工、商从事行业的特点和等级差别。出现有娱乐兼经营的场所瓦子,瓦子中圈出专供演出的圈子叫勾栏,还有元旦、元宵节、端午节、中秋节等节日。宋代称春节为元旦,要挂年画,贴桃符。

宋代的社会生活:

瓦子的出现反应了什么历史问题:

1.从起源上看,瓦子的产生是城市繁荣、商业发展、市民阶层队伍扩大的结果。

2.从瓦子的内容上来看,既有物质生活方面的,又有精神生活方面的,反映了宋代商业领域的扩展。

宋朝的新娱乐方式——瓦子:

两宋时期社会生活丰富多彩的原因和条件:

两宋军民抗击北方游牧民族南侵,以及宋辽、宋夏、宋金的议和,使得中原和南方地方获得了相对安定的社会持续发展环境;契丹、女真、党项等少数民族崛起扩展之际,也不断吸收中原先进文明,农耕文化也游牧文化在碰撞中逐渐交融,大大丰富了华夏文明;两宋时期,农业、手工业大大发展,市民阶层兴起,商品经济蓬勃发展,古代经济中心南移;指南针、火药、印刷术三项重大发明与应用以及海内外贸易的兴起,中国科学技术处于当时世界文明的高峰;两宋统治者推行“重文轻武”的国策,推动了文化教育事业的进一步发展。

宋代以来对女子的束缚越来越严重。妇女缠足的陋习开始传开。在宋代,从穿戴上,可辨认出士、农、工、商从事行业的特点和等级差别。出现有娱乐兼经营的场所瓦子,瓦子中圈出专供演出的圈子叫勾栏,还有元旦、元宵节、端午节、中秋节等节日。宋代称春节为元旦,要挂年画,贴桃符。

宋代的社会生活:

瓦子的出现反应了什么历史问题:

1.从起源上看,瓦子的产生是城市繁荣、商业发展、市民阶层队伍扩大的结果。

2.从瓦子的内容上来看,既有物质生活方面的,又有精神生活方面的,反映了宋代商业领域的扩展。

宋朝的新娱乐方式——瓦子:

两宋时期社会生活丰富多彩的原因和条件:

两宋军民抗击北方游牧民族南侵,以及宋辽、宋夏、宋金的议和,使得中原和南方地方获得了相对安定的社会持续发展环境;契丹、女真、党项等少数民族崛起扩展之际,也不断吸收中原先进文明,农耕文化也游牧文化在碰撞中逐渐交融,大大丰富了华夏文明;两宋时期,农业、手工业大大发展,市民阶层兴起,商品经济蓬勃发展,古代经济中心南移;指南针、火药、印刷术三项重大发明与应用以及海内外贸易的兴起,中国科学技术处于当时世界文明的高峰;两宋统治者推行“重文轻武”的国策,推动了文化教育事业的进一步发展。

宋代崇学的表现:

宋朝由于科举制度更为严密化、客观化和制度化,取士范围的扩大,录取人数的增多,诱使越来越多的人参加到读书备考的队伍中,印刷术的普及和图书的容易获得,也为人们的学习提供了便利条件。宋朝读书风气很浓,无论是繁华的城市,还是荒僻的山村,除了在各级各类学校学习的人外,还有很多人在家苦读,人们希望用勤苦来获得学问,再以学问来打通权力之门。

科举制对宋朝的社会的影响:

宋朝是中国封建时代科举制度的重要转折时期,已然变化了的社会政治、经济情况,对科举考试提出了新的要求,使宋朝科举考试打破了门第限制,以个人才能为录取标准;同时,考场规则进一步完善,考试内容更关涉治国安民之策,以便于选拔到真正有用的人才。科举制度的这些变革,对当时社会的价值取向也产生深远影响,形成公正平等、崇文重学、经世致用和忧国忧民的价值观,并以此促进了社会的发展和进步。

宋代崇学的风气形成的原因:

1.宋代“重文轻武”的思想不仅是统治阶级的思想,也是士子百姓的思想。宋朝时,大大提高了进士的身价地位和待遇,从太平兴国八年开始,及第进士赐宴琼林苑成为一种定制,此后又出现了进士唱名赐第制度以及其他形形色色的一系列规定制度,提高了“进士及第”在士子百姓心目中的地位。韩琦敢对名将狄青蔑视地说:“东华门外以状元唱出者乃好儿!”尹洙更是说:即便是统兵数十万,恢复幽燕,奏凯太庙,也比不上状元及第那么荣耀。

2.科举考试的影响:宋朝科举考试打破了门第限制,以个人才能为录取标准;同时,考场规则进一步完善,考试内容更关涉治国安民之策,以便于选拔到真正有用的人才。同时提高了录取比率,使读书人有更多的机会进入仕途,也提高了百姓读书的氛围。

3.纸张的普及和印刷术的改进,使的图书更加容易获得,为人们提供了便利的条件。

宋朝由于科举制度更为严密化、客观化和制度化,取士范围的扩大,录取人数的增多,诱使越来越多的人参加到读书备考的队伍中,印刷术的普及和图书的容易获得,也为人们的学习提供了便利条件。宋朝读书风气很浓,无论是繁华的城市,还是荒僻的山村,除了在各级各类学校学习的人外,还有很多人在家苦读,人们希望用勤苦来获得学问,再以学问来打通权力之门。

科举制对宋朝的社会的影响:

宋朝是中国封建时代科举制度的重要转折时期,已然变化了的社会政治、经济情况,对科举考试提出了新的要求,使宋朝科举考试打破了门第限制,以个人才能为录取标准;同时,考场规则进一步完善,考试内容更关涉治国安民之策,以便于选拔到真正有用的人才。科举制度的这些变革,对当时社会的价值取向也产生深远影响,形成公正平等、崇文重学、经世致用和忧国忧民的价值观,并以此促进了社会的发展和进步。

宋代崇学的风气形成的原因:

1.宋代“重文轻武”的思想不仅是统治阶级的思想,也是士子百姓的思想。宋朝时,大大提高了进士的身价地位和待遇,从太平兴国八年开始,及第进士赐宴琼林苑成为一种定制,此后又出现了进士唱名赐第制度以及其他形形色色的一系列规定制度,提高了“进士及第”在士子百姓心目中的地位。韩琦敢对名将狄青蔑视地说:“东华门外以状元唱出者乃好儿!”尹洙更是说:即便是统兵数十万,恢复幽燕,奏凯太庙,也比不上状元及第那么荣耀。

2.科举考试的影响:宋朝科举考试打破了门第限制,以个人才能为录取标准;同时,考场规则进一步完善,考试内容更关涉治国安民之策,以便于选拔到真正有用的人才。同时提高了录取比率,使读书人有更多的机会进入仕途,也提高了百姓读书的氛围。

3.纸张的普及和印刷术的改进,使的图书更加容易获得,为人们提供了便利的条件。

宋代市民的文化生活:

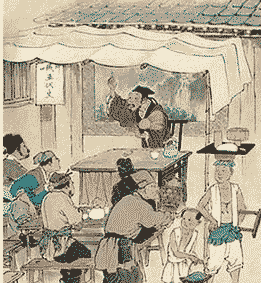

城市经济的繁荣,市民阶层的兴起,使宋代市民文化生活出现了商业化、通俗化和大众化的新趋势。专业的民间艺人以演艺为生,他们自发结成专业表演团体。瓦舍勾栏作为市民的娱乐中心遍布各地大中城市,为市民提供各类观赏性的文娱演出,形式丰富多彩,演技生动传神。当时,深受市民喜爱的体育活动主要有武术、相扑、球类和水上运动。宋代民间传统节日活动也十分丰富,许多节庆内容已与娱乐活动融为一体。

宋代市民文化生活的表现:

1、茶坊和酒肆

茶坊、酒肆不仅是士大夫聚朋交友的地方,同时往往还有说书、评话、讲史、小唱……所以茶坊酒肆也是市民娱乐、休憩和消遣的场所。酒肆茶坊里聚集了市民阶层中三教九流的人物,各种市民关心的话题消息在其中流传,这里成为观察市民的各个层次的万花筒,反映着市民的众生相。酒肆茶坊的兴起就说明市民的消闲意识和文化趋同的意识的出现。

2、市民文艺

市民文艺包括说话讲史类、杂技、杂剧、影戏与傀儡戏、音乐舞蹈……等众多内容。民间的百戏、曲艺等文娱活动,发展到一个新的阶段,规模、内容、形式、场地以及规范化、专业化、商品化程度都有明显的提高。作为城市精神生活的重要内容,话本和戏曲为广大群众所喜闻乐见。流传下来的话本推动了明清白话小说的发展高潮。百戏,是多种伎艺的总称,内容广泛。宋代百戏主要有杂技、相扑、魔术、踢钟、吃针、烧火、踢瓶等等。其中的杂技,在宋代逐渐成为一项独立的艺术。

3、瓦子

瓦子,又叫“瓦肆”、“瓦舍”,是为了适应市民文化的需要,进行娱乐和商业的场所,瓦子内有“勾栏”,有说书的、唱曲的、演杂剧的、耍杂技的、表演踢球的,瓦子里的摊位有卖饮食的、药材、古玩、字画的,还有剪头、相面、算卦的。宋代瓦子的兴盛,与坊市制度的崩溃、附郭草市、城市商品经济的发达、市民生活方式的改变等特征,都有很大的关系,因此,它也是宋代城市发展的结果的集中体现。

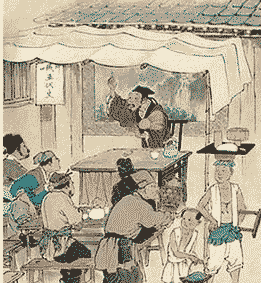

城市经济的繁荣,市民阶层的兴起,使宋代市民文化生活出现了商业化、通俗化和大众化的新趋势。专业的民间艺人以演艺为生,他们自发结成专业表演团体。瓦舍勾栏作为市民的娱乐中心遍布各地大中城市,为市民提供各类观赏性的文娱演出,形式丰富多彩,演技生动传神。当时,深受市民喜爱的体育活动主要有武术、相扑、球类和水上运动。宋代民间传统节日活动也十分丰富,许多节庆内容已与娱乐活动融为一体。

宋代市民文化生活的表现:

1、茶坊和酒肆

茶坊、酒肆不仅是士大夫聚朋交友的地方,同时往往还有说书、评话、讲史、小唱……所以茶坊酒肆也是市民娱乐、休憩和消遣的场所。酒肆茶坊里聚集了市民阶层中三教九流的人物,各种市民关心的话题消息在其中流传,这里成为观察市民的各个层次的万花筒,反映着市民的众生相。酒肆茶坊的兴起就说明市民的消闲意识和文化趋同的意识的出现。

2、市民文艺

市民文艺包括说话讲史类、杂技、杂剧、影戏与傀儡戏、音乐舞蹈……等众多内容。民间的百戏、曲艺等文娱活动,发展到一个新的阶段,规模、内容、形式、场地以及规范化、专业化、商品化程度都有明显的提高。作为城市精神生活的重要内容,话本和戏曲为广大群众所喜闻乐见。流传下来的话本推动了明清白话小说的发展高潮。百戏,是多种伎艺的总称,内容广泛。宋代百戏主要有杂技、相扑、魔术、踢钟、吃针、烧火、踢瓶等等。其中的杂技,在宋代逐渐成为一项独立的艺术。

3、瓦子

瓦子,又叫“瓦肆”、“瓦舍”,是为了适应市民文化的需要,进行娱乐和商业的场所,瓦子内有“勾栏”,有说书的、唱曲的、演杂剧的、耍杂技的、表演踢球的,瓦子里的摊位有卖饮食的、药材、古玩、字画的,还有剪头、相面、算卦的。宋代瓦子的兴盛,与坊市制度的崩溃、附郭草市、城市商品经济的发达、市民生活方式的改变等特征,都有很大的关系,因此,它也是宋代城市发展的结果的集中体现。

宋代的士农工商:

“士”指读书人,“士”普遍受到尊敬,社会地位较高。因为宋朝统治者实行重文轻武的国策,大兴科举制,参加科举考试没有身份的限制,“士”是国家官僚阶层的后备军。“农”指农民,有自耕农、半自耕农、无地佃户之分。他们是国家赋税徭役的主要承担者。工指各种手工业者,这阶层人数不少,多集中于城市、集镇。他们依据所从事的职业分成不同的行,每行推行出行首,一般由行首出面揽活,他们受雇一天即付一天工资,人身相对自由一些。商指商人,有坐商和行商之分,随着宋朝商品经济的发展,人们不再认为经商是可耻之事,商人的地位开始提高。

宋代的士农工商:

宋代的统治阶级包括皇族、官僚、地主。士农工商是社会的中间力量,是社会的主干。“士”指读书人,“士”普遍受到尊敬,社会地位较高。因为宋朝统治者实行重文轻武的国策,大兴科举制,参加科举考试没有身份的限制,“士”是国家官僚阶层的后备军。“农”指农民,有自耕农、半自耕农、无地佃户之分。他们是国家赋税徭役的主要承担者。自耕农、半自耕农都有或多或少的生产资料,可以过着自给自足或维持温饱的生活。而佃户没有土地,只能靠承租地主的土地生活,受的剥削较重,基本生活在贫困线以下。“工”指各种手工业者,这阶层人数不少,多集中于城市、集镇。他们依据所从事的职业分成不同的行,每行推行出行首,一般由行首出面揽活,他们受雇一天即付一天工资,人身相对自由一些。“商”指商人,有坐商和行商之分,随着宋朝商品经济的发展,人们不再认为经商是可耻之事,商人的地位开始提高。

“士”指读书人,“士”普遍受到尊敬,社会地位较高。因为宋朝统治者实行重文轻武的国策,大兴科举制,参加科举考试没有身份的限制,“士”是国家官僚阶层的后备军。“农”指农民,有自耕农、半自耕农、无地佃户之分。他们是国家赋税徭役的主要承担者。工指各种手工业者,这阶层人数不少,多集中于城市、集镇。他们依据所从事的职业分成不同的行,每行推行出行首,一般由行首出面揽活,他们受雇一天即付一天工资,人身相对自由一些。商指商人,有坐商和行商之分,随着宋朝商品经济的发展,人们不再认为经商是可耻之事,商人的地位开始提高。

宋代的士农工商:

宋代的统治阶级包括皇族、官僚、地主。士农工商是社会的中间力量,是社会的主干。“士”指读书人,“士”普遍受到尊敬,社会地位较高。因为宋朝统治者实行重文轻武的国策,大兴科举制,参加科举考试没有身份的限制,“士”是国家官僚阶层的后备军。“农”指农民,有自耕农、半自耕农、无地佃户之分。他们是国家赋税徭役的主要承担者。自耕农、半自耕农都有或多或少的生产资料,可以过着自给自足或维持温饱的生活。而佃户没有土地,只能靠承租地主的土地生活,受的剥削较重,基本生活在贫困线以下。“工”指各种手工业者,这阶层人数不少,多集中于城市、集镇。他们依据所从事的职业分成不同的行,每行推行出行首,一般由行首出面揽活,他们受雇一天即付一天工资,人身相对自由一些。“商”指商人,有坐商和行商之分,随着宋朝商品经济的发展,人们不再认为经商是可耻之事,商人的地位开始提高。

发现相似题

与“(12分)人们生活和习俗的变化,从不同角度折射出社会政治、...”考查相似的试题有:

- 宋代达官人士的代步工具主要是[ ]A. 牛车B. 马车C. 轿子D. 黄包车

- 最能反映宋代市民生活丰富多彩的场所是A.手工业作坊B.市C.瓦舍D.坊

- 宋代城市中固定的娱乐场所是[ ]A.城B.市C.坊D.瓦子

- 《东京梦华录》记载:茶坊每五更点灯,买卖衣服图画花环之类,至晓即散,谓之“鬼市子”。……大抵诸酒肆瓦市,不以风雨寒暑,白...

- 为了传承民族文化,彰显民族特色,我国增设清明节.端午节等为法定节假日。这些节日早在宋代都有了,那时最受重视的节日是A....

- 如图是我国也是世界上最早的纸币,它出现于( )A.隋朝B.唐朝C.北宋D.南宋

- 宋代人们出行多用马车,也有驴车,达官贵人们乘轿也很普遍A B错误: ,订正:

- 假如你是生活在宋代的一位市民,你不可能有的经历是( )A.使用景德镇的瓷器B.用“交子”购物C.到瓦肆中看戏D.阅读《天工开...

- 费老师在介绍我国古代某一朝代市民生活的讲座中多次提及“瓦子”。由此推断,费老师介绍的这一朝代是A.唐朝B.宋朝C.明朝D.清朝

- 由于市民阶层不断壮大,在东京城内出现的娱乐兼营商业的场所是A.市B.坊C.瓦舍D.勾栏