本试题 “在家中洗衣服所联想到的物理知识,不正确的说法是( )A.将洗衣粉撒入水中,发生了扩散现象B.通电后,洗衣机的电机将电能转化为叶轮转动的机械能和一部分内...” 主要考查您对光的色散,色光的混合,物体的颜色

扩散现象

惯性现象

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 光的色散,色光的混合,物体的颜色

- 扩散现象

- 惯性现象

1.色散:白光分解成多种色光的现象。

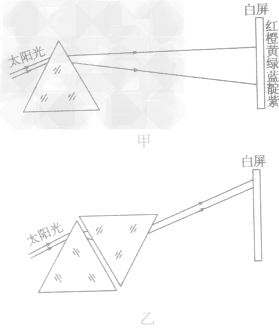

2.光的色散现象:一束太阳光通过三棱镜,被分解成七种色光的现象叫光的色散,这七种色光从上至下依次排列为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫(如图甲所示)。同理,被分解后的色光也可以混合在一起成为白光(如图乙所示)。

光的三原色及色光的混合

1.色光的三原色:红、绿、蓝三种色光是光的三原色。

2.色光的混合:红、绿、蓝三种色光中,任何一种色光都不能由另外两种色光合成。但红、绿、蓝三种色光却能够合成出自然界绝大多数色光来,只要适当调配它们之间的比例即可。色光的合成在科学技术中普遍应用,彩色电视机就是一例。它的荧光屏上出现的彩色画面,是由红、绿、蓝三原色色点组成的。显像管内电子枪射出的三个电子束,它们分别射到屏上显不出红、绿、蓝色的荧光点上,通过分别控制三个电子束的强度,可以改变三色荧光点的亮度。由于这些色点很小又靠得很近,人眼无法分辨开来,看到的是三个色点的复合.即合成的颜色。

如图所示,适当的红光和绿光能合成黄光;适当的绿光和蓝光能合成青光;适当的蓝光和红光能合成品红色的光;而适当的红、绿、蓝三色光能合成白光。因此红、绿、蓝三种色光被称为色光的“三原色。”

物体的颜色:

在光照到物体上时,一部分光被物体反射,一部分光被物体吸收,不同物体,对不同颜色的光反射、吸收和透过的情况不同,因此呈现不同的色彩。

光的色散现象得出的两个结论:

第一,白光不是单色的,而是由各种单色光组成的复色光;第二,不同的单色光通过棱镜时偏折的程度是不同的,红光的偏折程度最小,紫光的偏折程度最大。

色光的混合:

不能简单地认为色光的混合是光的色散的逆过程。例如:红光和绿光能混合成黄光,但黄光仍为单色光,它通过三棱镜时并不能分散成红光和绿光。

物体的颜色:

由它所反射或透射的光的颜色所决定。

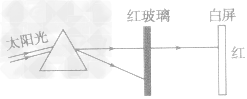

1.透明物体的颜色由通过它的色光决定在光的色散实验中,如果在白屏前放置一块红色玻璃,则白屏上的其他颜色的光消失,只能留下红色,说明其他色光都被红玻璃吸收了,只能让红光通过,如图所示。如果放置一块蓝玻璃,则白屏上呈现蓝色。

2.不透明物体的颜色由它反射的色光决定在光的色散实验中,如果把一张红纸贴在白屏上,则在红纸上看不到彩色光带,只有被红光照射的地方是亮的,其他地方是暗的;如果把绿纸贴在白屏上,则只有绿光照射的地方是亮的,其他地方是暗的,如图所示。

规律总结:如果物体是不透明的,黑色的物体会吸收所有色光,白色物体会反射所有色光,其他颜色的物体只反射与它颜色相同的光。如红光照蓝裙子,蓝裙子只反射蓝光,红光被吸收,没有光进入我们的眼睛,感觉它呈黑色。

实验法研究透明物体和不透明物体的颜色:

1.透明物体的颜色是由它透过的色光决定的。

2.不透明物体的颜色南它反射的色光决定。

3.如果在屏上贴一张黑纸,不论由什么颜色的光照射,其均为黑,这表明黑色物体吸收各种颜色的光;如果在屏上贴一张白纸,在白纸上能看到各种色光,表明白色物体反射各种色光,即红光照射到白纸上呈红色,黄光照射到白纸上呈黄色等。

颜料的三原色、颜料的混合:

1.颜料的三原色:颜料的三原色是红、黄、蓝,这三种颜料按一定比例混合,能调出各种不同的颜色。

2.颜料的混合:颜料与色光不同,颜料本身不发光,我们看到颜料的色彩是颜料所反射的色光,同时吸收了其他的光。颜料不同,所反射的光不同。两种颜料混合后会反射第三种色光,而不是原来两种颜料反射光的混合。所以,颜料的混合原理是:两种颜料混合色是它们都能反射的色光,其余的色光都被这两种颜料吸收掉了。在印刷行业,就是用红、黄、蓝三种颜料来调出各种色彩,在绘画技术上也是应用红、黄、蓝来调色的。如图所示。口注意各种颜料主要反射与它颜色相同的色光,同时也反射光谱中跟它相邻的色光。

3.颜料的三原色和色光的三原色不同

(1)色光的三原色:红、绿、蓝。颜料的三原色:红、黄、蓝。

(2)混合规律也不同。色光的三原色混合后为白色,颜料的三原色混合后为黑色。

(3)它们的混合原理不同。颜料的混合原理是:两种颜料混合色是它们都能反射的色光,其余的色光都被这两种颜料吸收掉了。色光的混合原理是:两种色光混合后使眼睛感觉到产生了另一种颜色。

冷色与暖色:

不同的色彩搭配,不仅给人美感,而且使人产生联想。如黄、橙、红属于暖鱼,让人想到火与太阳;绿、蓝、紫属于!丝,使人想到草地、水等。

单色光与复色光:

1.单色光:一般把红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等颜色的光称为单色光。

2.复色光:由单色光混合成的光称为复色光。

大海为什么是蓝色的:

太阳光是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种色光组成,当太阳光照射到大海上时,蓝光、紫光大部分被散射,且蓝光部分多,所以大海看上去是碧蓝的。

1.定义:不同的物质相互接触时,彼此进入对方的现象叫扩散。扩散现象的实质是分子(原子)的相互渗入。

2.扩散现象表明一切物质的分子都在永不停息地做无规则运动,也说明物质的分子间存在间隙。

3.影响扩散的因素:温度越高,扩散越快(即分子无规则运动跟温度有关,温度越高分子无规则运动越剧烈)。

4. 扩散现象的认识和理解

(1)扩散现象只能发生在不同的物质之间,同种物质之间不能发生扩散现象,

(2)不同物质只有相互接触时,才能发牛扩散现象,没有相互接触的物质,是不会发生扩散现象的。

(3)扩散现象足两种物质的分于彼此进入对方,而不是单一的某种物质的分子进入另一种物质。

(4)气体、液体和同体之间都可以发生扩散现象,不同状态的物质之间也可以发生。

5. 扩散现象的物理意义

将装有两种不同气体的两个容器连通,经过一段时间,两种气体就在这两个容器中混合均匀,这种现象叫做扩散。用密度不同的同种气体实验,扩散也会发生,其结果是整个容器中气体密度处处相同。在液体间和固体间也会发生扩散现象。例如清水中滴入几滴红墨水,过一段时间,水就都染上红色;又如把两块不同的金属紧压在一起,经过较长时间后,每块金属的接触面内部都可发现另一种金属的成份。

在扩散过程中,气体分子从密度较大的区域移向密度较小的区域,经过一段时间的掺和,密度分布趋向均匀。在扩散过程中,迁移的分子不是单一方向的,只是密度大的区域向密度小的区城迁移的分子数,多于密度小的区域向密度大的区域迁移的分子数。

6. 扩散现象的实质

扩散现象是气体分子的内迁移现象。从微观上分析是大量气体分子做无规则热运动时,分子之间发生相互碰撞的结果。由于不同空间区域的分子密度分布不均匀,分子发生碰撞的情况也不同。这种碰撞迫使密度大的区域的分子向密度小的区域转移,最后达到均匀的密度分布。

判断扩散现象的方法

确认某种现象是否属于扩散现象时,关键是要看不同的物质彼此进入对方是自发形成的,还是在外力作用下形成的,是由于分子运动形成的,还是由于宏观的机械运动形成的。由于分子运动而自发形成的属于扩散现象,受外力作用下的宏观机械运动形成的现象就不属于扩散现象。例如,秋天,桂花飘香属于由于分子运动而形成的扩散现象,而冬天,雪花飘扬是由于雪花受重力和风力作用下的机械运动,它不属于扩散现象。

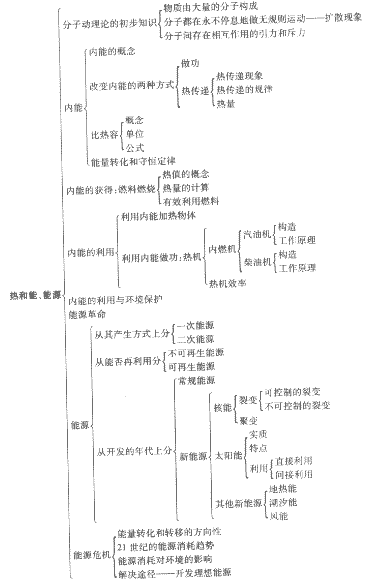

热和能,能源知识梳理:

我们把物体保持运动状态不变的特性叫做惯性,惯性是物体的固有属性.

辨析与区别:

惯性”与“第一定律”的区别

“惯性”与“惯性定律”不是同一概念,不能混为一谈。它们的区别:惯性是一切物体固有的属性,是不依外界(作用力)条件而改变,它始终伴随物体而存在。牛顿第一定律则是研究物体在不受外力作用时如何运动的问题,是一条运动定律,它指出了“物体保持匀速直线运动状态或静止状态”的原因。而惯性是“物体具有保持原来的匀速直线运动状态或静止状态”的特性;两者完全不同。为何牛顿第一定律又叫惯性定律,是因为定律中所描述的现象是物体的惯性的一个方面的表现,当物体受到外力作用(合外力不为零)时,物体不可能保持匀速直线运动状态或静止状态,但物体力图保持原有运动状态不变的性质(惯性)仍旧表现出来。

“惯性”与“力”的区别

“惯性”与“力”不是同一概念,“子弹离开枪口后还会继续向前运动”,“水平道路上运动着的汽车关闭发动机后还要向前运动”这些都是惯性。惯性与力的区别:①物理意义不同;惯性是指物体具有保持静止状态或匀速直线运动状态的性质;而力是指物体对物体的作用。惯性是物体本身的属性,始终具有这种性质,它与外界条件无关;力则只有物体与物体发生相互作用时才有,离开了物体就无所谓力。②构成的要素不同:惯性只有大小,没有方向和作用点,而大小也没有具体数值,无单位;力是由大小,方向和作用点三要素构成,它的大小有具体的数值,单位是牛。③惯性是保持物体运动状态不变的性质;力作用则是改变物体的运动状态。④惯性的大小只与物体的质量有关,而力的大小跟许多因素有关(视力的种类而定)。

“物体惯性”与“外力作用”的辨证关系

物体的惯性和外力作用这一对矛盾的对立统一,形成了宏观物体的形形色色的各种复杂的运动。如果没有外力,物体也就没有复杂多样的运动形式;如果没有惯性,物体的运动状态改变不需要力的作用。只有当我们理解了惯性与外力作用的辨证关系,就不难解释惯性现象。例如“锤子松了,把锤把的一端在物体上撞几下,锤头就能紧套在锤柄上”这是因为锤与柄原来都向下运动,柄撞在物体上受到阻力作用,改变了它的运动状态,就停止了运动,锤头没受阻力仍保持原来运动状态,继续向下运动,这样锤头就紧套在锤柄上了。

“惯性”与“速度”的区别

惯性大小与物体运动的快慢无关。“汽车行驶越快,其惯性越大”是不正确的。运动快的汽车难刹车是因为运动速度越快,物体的运动状态越难改变。可见惯性大小与运动状态并无关系。惯性大小只与物体质量有关。

惯性维护平衡与作用造成变化的辩证关系

时效波先生在二十世纪末期论述“生命的产生”时,提出了惯性维护平衡与作用造成变化的辩证关系:“物质是运动的,运动的物质有保持其原有平衡状态(干扰前状态)的属性,即惯性。这里提到的惯性是广义质能意义上的概念,不仅指宏观物体,构成宏观物体、维系着微观结构形态运动着的分子、原子、电子同样具有惯性。物质是运动的,运动的物质之间是相互联系、相互作用的。物质在相互作用的过程中,会发生物质和能量的运动转化,原有的平衡状态(宏观的运动状态、微观的结构形态)就会被改变或打破,形成具有新的运动状态和结构形态的物质。运动的物质有保持原有平衡状态的属性,而运动物质间的相互作用又时刻破坏着平衡,惯性维护平衡与作用造成变化成了物质最基本属性的矛盾统一体。无机物在物质间的相互作用中,只能被动地接受宏观的、微观的冲击和破坏,改变其原有的运动状态和结构形态。如被海水冲刷和风吹日晒的礁石会移动位置和逐渐破碎。原始生命则能为维护自身的平衡状态作出反应,主动地吸收利用物质能量(新陈代谢)来维护有机体的结构形态不受破坏,以维持其原有性能,获得生存。事实上,由碳水化合物构成的蛋白质分子就已经能有选择地从外界吸收营养物并排出分解物,不断与环境中的某些物质进行代谢。”

对惯性的正确认识:

(1)惯性与物体所处的运动状态无关。对任何物体,无论是运动还是静止,无论是运动状态改变还是不变,物体都具有惯性。不能认为:运动的物体具有惯性,静止的物体不具有惯性或物体运动的速度大,惯性就大

(2)惯性大小只与物体的质量有有关。物体的质量越大,其运动状态越难改变,我们就说它的惯性越大;物体的质量越小,其运动状态越容易改变,我们就说它的惯性越小。物理学中就用质量来量度物体惯性的大小

(3)惯性不是力。力是物体对物体的作用,发生力的作用时,必然要涉及两个相互作用的物体,单独一个物体不会产生力的作用;每个物体都具有惯性.不需要两个物体的相互作用,惯性只有大小没有方向,因此不能把惯性说成是“惯性力”“受到惯性作用”或“克服物体的惯性”,一般只能说“具有惯性”

利用惯性鉴别生、熟鸡蛋:

例:小刚同学把一只熟鸡蛋和一只生鸡蛋都放在水平桌面上,用同样大小的力分别使它们在桌面上绕竖直轴水平旋转,然后用手按住熟鸡蛋立即释放,发现熟鸡蛋静止了;用手按住生鸡蛋立即释放,发现生鸡蛋沿原来方向继续转了几圈,如图所示。请用初中物理知识解释为什么释放后生鸡蛋又继续转了几圈?

解析:具体分析过程如下:

(1)确定研究对象及其原来所处状态:本题的研究对象是熟鸡蛋和生鸡蛋,他们都在桌面上绕竖直轴水平旋转。

(2)确定物体的哪部分受力改变运动状态:熟鸡蛋是一个整体,用手按住后整体停止运动;生鸡蛋的蛋壳与蛋清、蛋黄是分离的,用手按住后只是蛋壳停止转动。

(3)确定物体哪部分由于惯性仍保持原来的运动状态:对于熟鸡蛋来说,受力后整体停止运动;对于生鸡蛋来说,壳内的蛋清和蛋黄由于惯性仍会保持原来的运动状态。

(4)造成的结果:手离开鸡蛋后,熟鸡蛋停止转动,生鸡蛋仍继续转动几圈。

答案:这是因为熟鸡蛋蛋壳内的物质变成周体与鸡蛋壳连在一起,用手按住立即静止,而生鸡蛋的蛋黄与蛋壳间有蛋清,用手按住转动的生鸡蛋,蛋内的蛋黄由于惯性还要继续转动,所以手松开后,整个生鸡蛋又继续转几圈。

与“在家中洗衣服所联想到的物理知识,不正确的说法是( )A.将...”考查相似的试题有:

- 在“五岳”之一泰山上,历史上曾多次出现“佛光”奇景。据目击者说:“佛光”是一个巨大的五彩缤纷的光环,与常见的彩虹色彩完全一...

- 2008年9月25日晚21:10,万众瞩目的“神舟七号”飞船在酒泉卫星发射中心升空。(1)飞船进入外层空间,当“01号”航天员漫步太空时...

- 平面镜所成像的大小取决于( )A.镜面的大小 B.物体本身的大小C.物体距镜子的距离 D.平面镜放置的位置

- (B)作出如图所示中物体在平面镜中所成的像。

- 在装着红棕色二氧化氮气体的瓶子上面(二氧化氮的密度大于空气密度),倒扣一个空瓶子,使两个瓶口相对,两瓶口之间用一块玻...

- 下列说明分子在不停地运动的例子,其中不恰当的是( )A.将一些盐放入一杯水中,过一段时间后,一杯水都有咸味;B.香水瓶打...

- 汽车在公路上行驶时,下列措施中利用惯性的是( )A.司机系好安全带B.保持车距C.限速行驶D.汽车进站时,司机为省油,提前...

- 下面关于下列现象的解释中正确的是( )A.俗话说“铁比棉花重”是因为铁的重力比棉花大B.抛出去的篮球在空中继续飞行,是因为...

- 汽车向前行驶时突然紧急刹车,下列说法正确的是[ ]A.乘客会向左或向右倾倒B.乘客会向前倾倒C.乘客会向后倾倒D.乘客仍保持...

- 关于惯性,下列说法正确的是[ ]A.只有静止的物体有惯性B.只有做匀速直线运动的物体有惯性C.质量小的物体没有惯性D.一小块...