本试题 “各种物质之间存在着某种联系.用A代替“大于”,B代替“小于”,C代替“等于”,请分别选用“A”或“B”或“C”填涂在答题卡相应位置.(1)沸点:水______食盐的水溶液;...” 主要考查您对空气的成分

化学反应方程式的意义

关于溶液的计算

固体溶解度

溶液的定义、组成及特征

燃烧与燃烧的条件

合金

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 空气的成分

- 化学反应方程式的意义

- 关于溶液的计算

- 固体溶解度

- 溶液的定义、组成及特征

- 燃烧与燃烧的条件

- 合金

空气的成分:

氧气,二氧化碳,氢气,氮气,稀有气体;按体积分:N2占78%,O2占21%,稀有气体占0.94%,二氧化碳占0.03%,其他气体和杂质占0.03%。

易错点:

空气中各成分的含量在一定时间和一定范围内基本恒定,但随着人类活动的延续,气体的排放,空气的成分也在不停地变化,因此不能认为空气的成分是一成不变的。

氧气,二氧化碳,氢气,氮气,稀有气体;按体积分:N2占78%,O2占21%,稀有气体占0.94%,二氧化碳占0.03%,其他气体和杂质占0.03%。

易错点:

空气中各成分的含量在一定时间和一定范围内基本恒定,但随着人类活动的延续,气体的排放,空气的成分也在不停地变化,因此不能认为空气的成分是一成不变的。

化学方程式的概念:

用化学式来表示化学反应的式子。如C+O2 CO2是碳充分燃烧的化学方程式。

CO2是碳充分燃烧的化学方程式。

化学方程式的意义、读法:

(1)化学方程式的意义

化学方程式还能表示化学反应的类型。如化学方程式Zn+H2SO4==ZnSO4+H2↑是一个置换反应。

(2)化学方程式的三种读法

化学方程式中“+”和“=”虽与数学中的“+”和 “=”形式一样,但其意义却不相同。化学方程式中的 “+”,读时不读“加”而是读“和”或“与”;化学方程式中的“=”也不同于数学意义上的“=”,它表示“生成” 的意思,同时表明在化学反应前后有两个不变:原子种类不变,每种原子的总个数也不变,“=”读作“反应生成”,而不能读作“等于”。 一个化学方程式往往有三种读法,现以2H2O 2H2↑+O2↑为例加以说明。

2H2↑+O2↑为例加以说明。

①质的方面:在通电的条件下,水分解生成氢气和氧气。这种读法说明了化学反应中物质的变化,能表示出反应物、生成物、反应条件。

②粒子方面:在通电的条件下,每2个水分子分解生成2个氢分子和1个氧分子。这种读法揭示了化学反应中物质拉子结构的变化,并反映出粒子个数的比例关系。

③量的方面:在通电的条件下,36份质量的水分解生成4份质量的氢气和32份质量的氧气。这种读法表明了化学反应前后物质的质量守恒关系。

用化学式来表示化学反应的式子。如C+O2

CO2是碳充分燃烧的化学方程式。

CO2是碳充分燃烧的化学方程式。 化学方程式的意义、读法:

(1)化学方程式的意义

| 意义 | 实例C+O2 CO2 CO2 |

| (质的方面)表示反应物、生成物和反应条件 | |

| (量的方面) ①表示反应物、生成物之间的质量比各物质间 质量比=相对分子质最与化学计量数的乘积比 ②表示反应物、生成物之间的微粒个数比,即 化学式前的化学计量数之比 |

C+O2 CO2 CO2(12×1):(32×1):(41×1) C+O2  CO2 CO21:1:1 |

(2)化学方程式的三种读法

化学方程式中“+”和“=”虽与数学中的“+”和 “=”形式一样,但其意义却不相同。化学方程式中的 “+”,读时不读“加”而是读“和”或“与”;化学方程式中的“=”也不同于数学意义上的“=”,它表示“生成” 的意思,同时表明在化学反应前后有两个不变:原子种类不变,每种原子的总个数也不变,“=”读作“反应生成”,而不能读作“等于”。 一个化学方程式往往有三种读法,现以2H2O

2H2↑+O2↑为例加以说明。

2H2↑+O2↑为例加以说明。 ①质的方面:在通电的条件下,水分解生成氢气和氧气。这种读法说明了化学反应中物质的变化,能表示出反应物、生成物、反应条件。

②粒子方面:在通电的条件下,每2个水分子分解生成2个氢分子和1个氧分子。这种读法揭示了化学反应中物质拉子结构的变化,并反映出粒子个数的比例关系。

③量的方面:在通电的条件下,36份质量的水分解生成4份质量的氢气和32份质量的氧气。这种读法表明了化学反应前后物质的质量守恒关系。

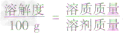

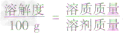

溶质质量分数:

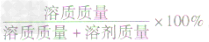

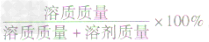

1. 概念:溶液中溶质的质量分数是溶质质量与溶液质量之比。

2. 表达式:

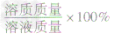

溶质质量分数= =

=

3. 含义:溶质质量分数的含义是指每100份质量的溶液中含有溶质的质份为多少。如100g10%的NaCl溶液中含有10gNaCl.。不要误认为是100g水中含有10gNaCl。

应用溶质质量分数公式的注意事项:

①溶质的质量是指形成溶液的那部分溶质,没有进入溶液的溶质不在考虑范围之内。如在20℃时,100g水中最多能溶解36gNaCl,则20gNaCl放入50g 水中溶解后,溶质的质量只能是18g。

②溶液的质量是该溶液中溶解的全部溶质的质量与溶剂的质量之和(可以是一种或几种溶质)。

③计算时质量单位应统一。

④由于溶液的组成是指溶液中各成分在质量方面的关系,因此,对溶液组成的变化来说,某物质的质量分数只有在不超过其最大溶解范围时才有意义。

例如在20℃时,NaCl溶液中溶质的质量分数最大为26.5%,此时为该温度下氯化钠的饱和溶液,再向溶液中加入溶质也不会再溶解,浓度也不会再增大。因此离开实际去讨论溶质质量分数更大的NaCl溶液是没有意义的。

⑤运用溶质质量分数表示溶液时,必须分清溶质的质量、溶剂的质量和溶液的质量。

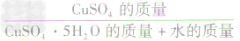

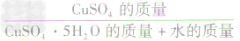

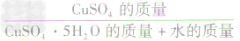

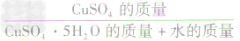

a.结晶水合物溶于水时,其溶质指不含结晶水的化合物。如CuSO4·5H2O溶于水时,溶质是CuSO4。

溶质质量分数= ×100%

×100%

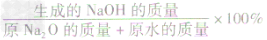

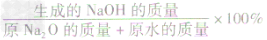

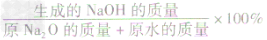

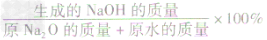

b.当某些化合物溶于水时与水发生了反应,此时溶液中的溶质是反应后生成的物质。如Na2O溶于水时发生如下反应:Na2O+H2O==2NaOH。反应后的溶质是NaOH,此

溶液的溶质质量分数= 。

。

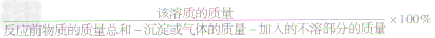

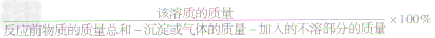

c.若两种物质能发生反应,有沉淀或气体生成,此时溶液中的溶质质量分数=

影响溶质质量分数的因素:

(1)影响溶质质量分数的因素是溶质、溶剂的质录,与温度、是否饱和无关。在改变温度的过程中若引起溶液中溶质、溶剂质量改变,溶质的质量分数也会改变,但归根结底,变温时必须考虑溶质、溶剂的质量是否改变。因而,影响溶质的质量分数的因素还是溶质、溶剂的质量。例如:

①将饱和的NaNO3溶液降低温度,由于析出品体,溶液中溶质的质缺减少,溶剂的质量不变,所以溶液中溶质的质量分数变小。

②将饱和的NaNO3溶液升高温度,只是溶液变成了不饱和溶液,溶液中溶质、溶剂的质量不变,因而溶液中溶质的质量分数不变。

(2)不要认为饱和溶液变成不饱和溶液,溶质的质量分数就变小;也不要认为不饱和溶液变成饱和溶液,溶质的质量分数就变大;要具体问题具体分析。

有关溶质质量分数计算的类型

(1)利用公式的基本计算

①已知溶质、溶剂的质量,求溶质的质量分数。

直接利用公式:溶质的质量分数= ×100%

×100%

②已知溶液、溶质的质量分数,求溶质、溶剂的质量。

利用公式:溶质的质量=溶液的质量×溶质的质量分数

溶剂的质量=溶液的质量一溶质的质量

③已知溶质的质量、溶质的质量分数,求溶液的质量。

利用公式:溶液的质量=溶质的质量÷溶质的质量分数

④质量、体积、密度与溶质质量分数的换算

当溶液的量用体积表示时,计算时应首先将溶液的体积换算成质量后再进行相关计算。因为计算溶质的质量分数的公式中各种量都是以质量来表示的,不能以体积的数据来代替。

利用公式:溶液的质量=溶液的体积×溶液的密度

(2)溶液的稀释与浓缩

注意:

a.几种溶液混合,溶液的体积不能简单相加,即V总≠VA+VB

b.混合后溶液的质量、溶质的质量可以相加,即m总=mA+mB

c. 要求混合后溶液的总体积,必须依据公式V=m/ρ,所以要知道混合溶液的密度才能求出总体积。

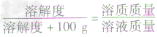

(3)饱和溶液中溶质质量分数的计算

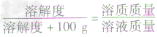

a. 固体溶解度的计算公式

根据固体溶解度的计算公式[溶解度(S)= ×100g]可推导出:

×100g]可推导出: ,

,

b. 溶解度与溶质质量分数的关系

特殊的溶质质量分数的计算:

(1)结晶水合物溶于水时,其溶质指不含结晶水的化合物。

如CuSO4·5H2O溶于水时,溶质是CuSO4。

溶质质量分数= ×100%

×100%

(2)溶质只能是已溶解的那一部分,没有溶解的不能做溶质计算

如20℃时,20gNaCl投入到50g中水中(20℃时,NaCl的溶解度为36g)。20℃时50g水最多只能溶解18gNaCl,如溶质的质量为18g,而不是20g,所以该NaCl溶液的质量分数=18g/(50g+18g)×100%=26.5%。

(3)当某些化合物溶于水时与水发生了反应,此时溶液中的溶质是反应后生成的物质。如Na2O溶于水时发生如下反应:Na2O+H2O==2NaOH。反应后的溶质是NaOH,此

溶液的溶质质量分数= 。

。

(4)某混合物溶于水,要计算某一溶质的质量分数,溶液的质量包括混合物与水的质量

如5gNaCl和1gKNO3的混合物溶于100g水,计算NaCl的溶质质量分数:

ω(NaCl)=5g/(5g+1g+100g)×100%=4.7%。

(5)利用元素的质量分数进行计算

溶液中溶质的质量分数与溶质中某元素的质量分数之间有着联系。溶液的溶质质量分数×溶质中某元素的质量分数=溶液中某元素的质量分数。

溶质质量分数的不变规律:

(1)从一瓶溶液中不论取出多少溶液,取出溶液及剩余溶液的溶质质量分数与原来溶液中溶质质量分数相同。

(2)溶质、溶质质量分数均相同的两种溶液混合,所得溶液的质量分数保持不变。

(3)一定温度时,向某饱和溶液中加入该溶质,所得溶液的溶质质量分数保持不变。

(4)一定温度时,对某饱和溶液恒温蒸发溶剂,所得溶液的溶质质量分数保持不变。

(5)对于溶解度随温度升高而增大的物质来说,将其饱和溶液(底部没有固体时)升高温度,所得溶液的溶质质量分数保持不变。而对于溶解度随温度升高而减小的物质(熟石灰)来说,降低温度,所得溶液的溶质质量分数保持不变。

1. 概念:溶液中溶质的质量分数是溶质质量与溶液质量之比。

2. 表达式:

溶质质量分数=

=

=

3. 含义:溶质质量分数的含义是指每100份质量的溶液中含有溶质的质份为多少。如100g10%的NaCl溶液中含有10gNaCl.。不要误认为是100g水中含有10gNaCl。

应用溶质质量分数公式的注意事项:

①溶质的质量是指形成溶液的那部分溶质,没有进入溶液的溶质不在考虑范围之内。如在20℃时,100g水中最多能溶解36gNaCl,则20gNaCl放入50g 水中溶解后,溶质的质量只能是18g。

②溶液的质量是该溶液中溶解的全部溶质的质量与溶剂的质量之和(可以是一种或几种溶质)。

③计算时质量单位应统一。

④由于溶液的组成是指溶液中各成分在质量方面的关系,因此,对溶液组成的变化来说,某物质的质量分数只有在不超过其最大溶解范围时才有意义。

例如在20℃时,NaCl溶液中溶质的质量分数最大为26.5%,此时为该温度下氯化钠的饱和溶液,再向溶液中加入溶质也不会再溶解,浓度也不会再增大。因此离开实际去讨论溶质质量分数更大的NaCl溶液是没有意义的。

⑤运用溶质质量分数表示溶液时,必须分清溶质的质量、溶剂的质量和溶液的质量。

a.结晶水合物溶于水时,其溶质指不含结晶水的化合物。如CuSO4·5H2O溶于水时,溶质是CuSO4。

溶质质量分数=

×100%

×100%b.当某些化合物溶于水时与水发生了反应,此时溶液中的溶质是反应后生成的物质。如Na2O溶于水时发生如下反应:Na2O+H2O==2NaOH。反应后的溶质是NaOH,此

溶液的溶质质量分数=

。

。c.若两种物质能发生反应,有沉淀或气体生成,此时溶液中的溶质质量分数=

影响溶质质量分数的因素:

(1)影响溶质质量分数的因素是溶质、溶剂的质录,与温度、是否饱和无关。在改变温度的过程中若引起溶液中溶质、溶剂质量改变,溶质的质量分数也会改变,但归根结底,变温时必须考虑溶质、溶剂的质量是否改变。因而,影响溶质的质量分数的因素还是溶质、溶剂的质量。例如:

①将饱和的NaNO3溶液降低温度,由于析出品体,溶液中溶质的质缺减少,溶剂的质量不变,所以溶液中溶质的质量分数变小。

②将饱和的NaNO3溶液升高温度,只是溶液变成了不饱和溶液,溶液中溶质、溶剂的质量不变,因而溶液中溶质的质量分数不变。

(2)不要认为饱和溶液变成不饱和溶液,溶质的质量分数就变小;也不要认为不饱和溶液变成饱和溶液,溶质的质量分数就变大;要具体问题具体分析。

有关溶质质量分数计算的类型

(1)利用公式的基本计算

①已知溶质、溶剂的质量,求溶质的质量分数。

直接利用公式:溶质的质量分数=

×100%

×100% ②已知溶液、溶质的质量分数,求溶质、溶剂的质量。

利用公式:溶质的质量=溶液的质量×溶质的质量分数

溶剂的质量=溶液的质量一溶质的质量

③已知溶质的质量、溶质的质量分数,求溶液的质量。

利用公式:溶液的质量=溶质的质量÷溶质的质量分数

④质量、体积、密度与溶质质量分数的换算

当溶液的量用体积表示时,计算时应首先将溶液的体积换算成质量后再进行相关计算。因为计算溶质的质量分数的公式中各种量都是以质量来表示的,不能以体积的数据来代替。

利用公式:溶液的质量=溶液的体积×溶液的密度

(2)溶液的稀释与浓缩

| 方法 | 计算依据 | 计算公式 | |

| 溶液的稀释 | ①加水稀释 ②加稀溶液稀释 |

①加水稀释前后,溶液中溶质的质量不变 ②用稀溶液稀释浓溶液时。稀溶液中溶质的质量与浓溶液中溶质的质量之和等于混合后溶液中溶质的质量 |

加水稀释:稀释前后溶液中溶质的质量不变 m浓×ω浓%=(m浓+m水)×ω稀% |

| 溶液的浓缩 | ①添加溶质 ②蒸发溶剂 ③加入浓溶液 | ①原溶液中的溶质与后加入的溶质质量之和等于混合后溶液中的溶质质量 ②蒸发溶剂前后溶液中溶质的质量不变(没有溶质析出) ③原溶液中的溶质与后加入浓溶液中的溶质质量之和等于混合后溶液中的溶质质量 |

蒸发浓缩:浓缩前后溶液中溶质的质量不变(m稀-m水)×ω浓%=m稀×ω稀% |

a.几种溶液混合,溶液的体积不能简单相加,即V总≠VA+VB

b.混合后溶液的质量、溶质的质量可以相加,即m总=mA+mB

c. 要求混合后溶液的总体积,必须依据公式V=m/ρ,所以要知道混合溶液的密度才能求出总体积。

(3)饱和溶液中溶质质量分数的计算

a. 固体溶解度的计算公式

根据固体溶解度的计算公式[溶解度(S)=

×100g]可推导出:

×100g]可推导出: ,

,

b. 溶解度与溶质质量分数的关系

| 溶解度 | 溶质质量分数 | |

| 意义 | 物质溶解性的量度,受外界温度的影响 | 表示溶液中溶质质量的多少,不受外界条件影响 |

| 容积要求 | 100g | 无要求 |

| 温度要求 | 与温度有关 | 一般与温度无关 |

| 溶液是否饱和 | 一定达到饱和 | 不一定饱和 |

| 计算公式 |  ×100g ×100g |

|

| 单位 | 克 | 无单位 |

| 联系 | 饱和溶液中溶质的质量分数= | |

特殊的溶质质量分数的计算:

(1)结晶水合物溶于水时,其溶质指不含结晶水的化合物。

如CuSO4·5H2O溶于水时,溶质是CuSO4。

溶质质量分数=

×100%

×100%(2)溶质只能是已溶解的那一部分,没有溶解的不能做溶质计算

如20℃时,20gNaCl投入到50g中水中(20℃时,NaCl的溶解度为36g)。20℃时50g水最多只能溶解18gNaCl,如溶质的质量为18g,而不是20g,所以该NaCl溶液的质量分数=18g/(50g+18g)×100%=26.5%。

(3)当某些化合物溶于水时与水发生了反应,此时溶液中的溶质是反应后生成的物质。如Na2O溶于水时发生如下反应:Na2O+H2O==2NaOH。反应后的溶质是NaOH,此

溶液的溶质质量分数=

。

。(4)某混合物溶于水,要计算某一溶质的质量分数,溶液的质量包括混合物与水的质量

如5gNaCl和1gKNO3的混合物溶于100g水,计算NaCl的溶质质量分数:

ω(NaCl)=5g/(5g+1g+100g)×100%=4.7%。

(5)利用元素的质量分数进行计算

溶液中溶质的质量分数与溶质中某元素的质量分数之间有着联系。溶液的溶质质量分数×溶质中某元素的质量分数=溶液中某元素的质量分数。

溶质质量分数的不变规律:

(1)从一瓶溶液中不论取出多少溶液,取出溶液及剩余溶液的溶质质量分数与原来溶液中溶质质量分数相同。

(2)溶质、溶质质量分数均相同的两种溶液混合,所得溶液的质量分数保持不变。

(3)一定温度时,向某饱和溶液中加入该溶质,所得溶液的溶质质量分数保持不变。

(4)一定温度时,对某饱和溶液恒温蒸发溶剂,所得溶液的溶质质量分数保持不变。

(5)对于溶解度随温度升高而增大的物质来说,将其饱和溶液(底部没有固体时)升高温度,所得溶液的溶质质量分数保持不变。而对于溶解度随温度升高而减小的物质(熟石灰)来说,降低温度,所得溶液的溶质质量分数保持不变。

概念:

在一定温度下,某固态物质在100g溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量,叫做这种物质在这种溶剂里,该温度下的溶解度。

正确理解溶解度概念的要素:

①条件:在一定温度下,影响固体物质溶解度的内因是溶质和溶剂的性质,而外因就是温度。如果温度改变,则固体物质的溶解度也会改变,因此只有指明温度时,溶解度才有意义。

②标准:“在100g溶剂里”,需强调和注意的是:此处100g是溶剂的质量,而不是溶液的质量。

③状态:“达到饱和状态”,溶解度是衡址同一条件下某种物质溶解能力大小的标准,只有达到该条件下溶解的最大值,才可知其溶解度,因此必须要求“达到饱和状态”。

④单位:溶解度是所溶解的质量,常用单位为克(g)。

概念的理解:

①如果不指明溶剂,通常所说的溶解度是指固体物质在水中的溶解度。

②溶解度概念中的四个关键点:“一定温度,100g 溶剂、饱和状态、溶解的质量”是同时存在的,只有四个关键点都体现出来了,溶解度的概念和应用才是有意义的,否则没有意义,说法也是不正确的。

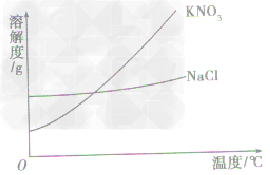

溶解度曲线:

在平面直角坐标系里用横坐标表示温度,纵坐标表示溶解度,画出某物质的溶解度随温度变化的曲线,叫这种物质的溶解度曲线。

①表示意义

a.表示某物质在不同温度下的溶解度和溶解度随温度变化的情况;

b.溶解度曲线上的每一个点表示该溶质在某一温度下的溶解度;

c.两条曲线的交点表示这两种物质在某一相同温度下具有相同的溶解度;

d.曲线下方的点表示溶液是不饱和溶液;

e.在溶解度曲线上方靠近曲线的点表示过饱和溶液(一般物质在较高温度下制成饱和溶液,快速地降到室温,溶液中溶解的溶质的质量超过室温的溶解度,但尚未析出晶体时的溶液叫过饱和溶液)。

②溶解度曲线的变化规律

a.有些固体物质的溶解度受温度影响较大,表现在曲线“坡度”比较“陡”,如KNO3;

b.少数固体物质的溶解度受温度的影响很小,表现在曲线“坡度”比较“平”,如NaCl 。

c.极少数固体物质的溶解度随温度的升高而减小,表现在曲线“坡度”下降,如Ca(OH)2

③应用

a.根据溶解度曲线可以查出某物质在一定温度下的溶解度;

b.可以比较不同物质在同一温度下的溶解度大小;

c.可以知道某物质的溶解度随温度的变化情况;

d.可以选择对混合物进行分离或提纯的方法;

e.确定如何制得某温度时某物质的饱和溶液的方法等。

运用溶解度曲线判断混合物分离、提纯的方法:

根据溶解度曲线受温度变化的影响,通过改变温度或蒸发溶剂,使溶质结晶折出,从而达到混合物分离、提纯的目的。如KNO3和NaCl的混合物的分离。 (KNO3,NaCl溶解度曲线如图)

(1)温度变化对物质溶解度影响较大,要提纯这类物质。可采用降温结晶法。

具体的步骤为:①配制高温时的饱和溶液,②降温,③过滤,④干燥。如KNO3中混有少量的NaCl,提纯KNO3可用此法。

(2)温度变化对物质溶解度影响较小,要提纯这类物质,可用蒸发溶剂法。

具体步骤为:①溶解,②蒸发溶剂,③趁热过滤,④干燥。如NaCl中混有少量KNO3,要提纯NaCl,可配制溶液,然后蒸发溶剂,NaCl结晶析出,而KNO3在较高温度下,还没有达到饱和,不会结晶,趁热过滤,可得到较纯净的NaCl。

在一定温度下,某固态物质在100g溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量,叫做这种物质在这种溶剂里,该温度下的溶解度。

正确理解溶解度概念的要素:

①条件:在一定温度下,影响固体物质溶解度的内因是溶质和溶剂的性质,而外因就是温度。如果温度改变,则固体物质的溶解度也会改变,因此只有指明温度时,溶解度才有意义。

②标准:“在100g溶剂里”,需强调和注意的是:此处100g是溶剂的质量,而不是溶液的质量。

③状态:“达到饱和状态”,溶解度是衡址同一条件下某种物质溶解能力大小的标准,只有达到该条件下溶解的最大值,才可知其溶解度,因此必须要求“达到饱和状态”。

④单位:溶解度是所溶解的质量,常用单位为克(g)。

概念的理解:

①如果不指明溶剂,通常所说的溶解度是指固体物质在水中的溶解度。

②溶解度概念中的四个关键点:“一定温度,100g 溶剂、饱和状态、溶解的质量”是同时存在的,只有四个关键点都体现出来了,溶解度的概念和应用才是有意义的,否则没有意义,说法也是不正确的。

溶解度曲线:

在平面直角坐标系里用横坐标表示温度,纵坐标表示溶解度,画出某物质的溶解度随温度变化的曲线,叫这种物质的溶解度曲线。

①表示意义

a.表示某物质在不同温度下的溶解度和溶解度随温度变化的情况;

b.溶解度曲线上的每一个点表示该溶质在某一温度下的溶解度;

c.两条曲线的交点表示这两种物质在某一相同温度下具有相同的溶解度;

d.曲线下方的点表示溶液是不饱和溶液;

e.在溶解度曲线上方靠近曲线的点表示过饱和溶液(一般物质在较高温度下制成饱和溶液,快速地降到室温,溶液中溶解的溶质的质量超过室温的溶解度,但尚未析出晶体时的溶液叫过饱和溶液)。

②溶解度曲线的变化规律

a.有些固体物质的溶解度受温度影响较大,表现在曲线“坡度”比较“陡”,如KNO3;

b.少数固体物质的溶解度受温度的影响很小,表现在曲线“坡度”比较“平”,如NaCl 。

c.极少数固体物质的溶解度随温度的升高而减小,表现在曲线“坡度”下降,如Ca(OH)2

③应用

a.根据溶解度曲线可以查出某物质在一定温度下的溶解度;

b.可以比较不同物质在同一温度下的溶解度大小;

c.可以知道某物质的溶解度随温度的变化情况;

d.可以选择对混合物进行分离或提纯的方法;

e.确定如何制得某温度时某物质的饱和溶液的方法等。

运用溶解度曲线判断混合物分离、提纯的方法:

根据溶解度曲线受温度变化的影响,通过改变温度或蒸发溶剂,使溶质结晶折出,从而达到混合物分离、提纯的目的。如KNO3和NaCl的混合物的分离。 (KNO3,NaCl溶解度曲线如图)

(1)温度变化对物质溶解度影响较大,要提纯这类物质。可采用降温结晶法。

具体的步骤为:①配制高温时的饱和溶液,②降温,③过滤,④干燥。如KNO3中混有少量的NaCl,提纯KNO3可用此法。

(2)温度变化对物质溶解度影响较小,要提纯这类物质,可用蒸发溶剂法。

具体步骤为:①溶解,②蒸发溶剂,③趁热过滤,④干燥。如NaCl中混有少量KNO3,要提纯NaCl,可配制溶液,然后蒸发溶剂,NaCl结晶析出,而KNO3在较高温度下,还没有达到饱和,不会结晶,趁热过滤,可得到较纯净的NaCl。

溶液的概念:

一种或几种物质分散到另一种物质中,形成均一的,稳定的混合物,叫做溶液

溶液的组成:

(1)溶液由溶剂和溶质组成溶质:被溶解的物质溶剂:

溶液质量=溶剂质量+溶质质量

溶液的体积≠溶质的体积+溶剂的体积

(2)溶质可以是固体(氯化钠、硝酸钾等)、液体(酒精、硫酸等)或气体(氯化氢、二氧化碳等),一种溶液中的溶质可以是一种或多种物质。水是最常用的溶剂,汽油、洒精等也可以作为溶剂,如汽油能够溶解油脂,洒精能够溶解碘等。

溶液的特征:

均一性:溶液中各部分的性质都一样;

稳定性:外界条件不变时,溶液长时间放置不会分层,也不会析出固体溶质

对溶液概念的理解:

溶液是一种或儿种物质分散到另一种物质里.形成的均一、稳定的混合物。应从以下几个方面理解:

(1)溶液属于混合物;

(2)溶液的特征是均一、稳定;

(3)溶液中的溶质可以同时有多种;

(4)溶液并不一定都是无色的,如CuSO4溶液为蓝色;

(5)均一、稳定的液体并不一定郡是溶液,如水;

(6)溶液不一定都是液态的,如空气。

溶液与液体

(1)溶液并不仅局限于液态,只要是分散质高度分散(以单个分子、原子或离子状态存在)的体系均称为溶液。如锡、铅的合金焊锡,有色玻璃等称为固态溶液。气态的混合物可称为气态溶液,如空气。我们通常指的溶液是最熟悉的液态溶液,如糖水、盐水等。

(2)液体是指物质的形态之一。如通常状况下水是液体,液体不一定是溶液。

3. 溶液中溶质、溶剂的判断

(1)根据名称。溶液的名称一般为溶质的名称后加溶剂,即溶质在前,溶剂在后。如食盐水中食盐是溶质,水是溶剂,碘酒中碘是溶质,酒精是溶剂。

(2)若是固体或气体与液体相互溶解成为溶液。一般习惯将固体或气体看作溶质,液体看作溶剂。

(3)若是由两种液体组成的溶液,一般习惯上把量最多的看作溶剂,量少的看作溶质。

(4)其他物质溶解于水形成溶液时。无论,水量的多少,水都是溶剂。

(5)一般水溶液中不指明溶剂,如硫酸铜溶液,就是硫酸铜的水溶液,蔗糖溶液就是蔗糖的水溶液,所以未指明溶剂的一般为水。

(6)物质在溶解时发生了化学变化,那么在形成的溶液中,溶质是反应后分散在溶液中的生成物。如 Na2O,SO3分别溶于水后发生化学反应,生成物是 NaOH和H2SO4,因此溶质是NaOH和H2SO4,而不是 Na2O和SO3;将足量锌粒溶于稀硫酸中所得到的溶液中,溶质是硫酸锌(ZnSO4),若将蓝矾(CuSO4·5H2O) 溶于水,溶质是硫酸铜(CuSO4),而不是蓝矾。

溶液的导电性:

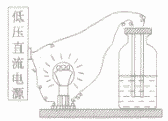

探究溶液导电性的实验:

用如图所示的装置试验一些物质的导电性。可以养到蒸馏水、乙醉不导电,而盆酸、硫酸、氢氧化钠溶液、氢氧化钙溶液、氯化钠溶液、碳酸钠溶液均能导电。

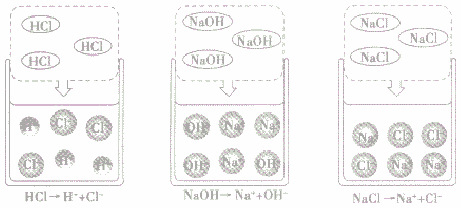

酸、碱、盐溶液导电的原因:

酸、碱、盐溶于水,在水分子作用下,电离成自由移动的带正(或负)电的阳(或阴)离子(如下图所示)。因此酸、碱、盐的水溶液都能导电,导电的原因是溶液中存在自由移动的离子,而蒸馏水和乙醇中不存在自由移动的离子。

概念:

燃烧是指可燃物与氧气发生的一种发光放热的剧烈的氧化反应。

燃烧的三个条件:

物质具有可燃性,可燃物与氧气接触,温度达到可燃物的着火点

促进物质燃烧的方法:

(1)增大氧气的浓度

(2)增大可燃物与氧气的接触面积

对燃烧概念的理解:

通常所说的燃烧是一种可燃物与空气中的氧气发生的一种发光、发热的剧烈的氧化反应。但实际上燃烧并不一定有氧气参加,任何发光、发热的剧烈化学反应都可称之为“燃烧”。

如2Mg+CO2

2MgO+C;2Na+Cl2

2MgO+C;2Na+Cl2 2NaCl

2NaCl燃烧与发光,放热,火焰之间的关系:

(1)燃烧与发光,放热的关系

燃烧一定发光,放热,但发光,放热的变化不一定是化学变化,因而不一定是燃烧,如原子弹,氢弹的爆炸。

(2)燃烧与火焰的关系

火焰是气体物质燃烧所特有的现象、液体物质的燃烧主要是其蒸气的燃烧,因而产生火馅。若固体物质的沸点较高.燃烧时无蒸气逸出,则无火焰,如铁勺燃烧:若固体物质的沸点较低,燃烧时有蒸气逸出,就有火馅,如钠、硫的燃烧。

(3)发光与放热的关系

化学反应瞬间放出热量较多时.就以光的形式出现,反之则不发光,因此,发光一定收热,放热不一定发光。燃烧反应是既发光又放热的反应,单一的发光或放热反应不一定是燃烧。

影响物质着火点的因素:

着火点不是同定不变的。对同体燃料来说,着火点的高低跟表面积的大小、材料的粗细、导热系数的大小有关系。颗粒越细,表而积越大.导热系数越小,着火点越低,所以块状的木材难点燃,向木材的刨花很好点燃。对于液体燃料和气体燃料来说,火焰接触它们的情况和外界压强的大小有关系,所以测定物质的着火点对外界条件有一定标准。

(1)内在因素

可燃物的性质,不同种物质燃烧的现象不同。例如,硫在空气中燃烧发出淡监色火焰,细铁丝在空气中却不能燃烧。

(2)外部因素

①与氧气的接触面积越大,燃烧越剧烈,如煤的燃烧经历了煤块→煤球→蜂窝煤的过程,蜂窝煤能使煤更充分燃烧的原因是与空气的接触面积增大;如俗语说“人要实,火要虚”。

②氧气的浓度越大,燃烧就越剧烈。如硫在空气燃烧发出淡蓝色火焰,而在氧气中燃烧发出蓝紫色火焰。可燃物在纯氧中比在空气中燃烧会更剧烈。

燃烧的利与弊

燃烧会放出入量,人类需要的大部分能量来源于化石燃料的燃烧.人类利用燃烧放出的热量,可以做饭、取暖、发电、冶烁金属等,但燃蛲也有不利的地方,燃料燃烧不充分时,不仅产生的热量少,浪费资源,而且还会产生CO等物质,污染环境

合金的概念:

合金是在金属中加热熔合某些金属或非金属形成的具有金属特性的物质。

①合金可以是金属与金属或金属与非金属的混合物,不一定全部由金属组成。

②合金具有金属特性,如导电性、导热性、延展性等。

③合金是几种成分熔合在一起形成的,发生的是物理变化,不是化学变化;合金不是几种成分简单地混合而成的。

④合金中各成分仍保持自己的性质。

合金与组成它们的金属的性质比较:

金属熔合了其他金属或非金属后,不仅组成上发生了变化,其内部结构也发生了改变,从而引起性质的变化。因而合金比纯金属具有更广泛的用途。 纯金属与合金性质的比较:

①合金一般比其组分金属的颜色更鲜艳。

②合金的硬度一般应工组成它的金属。

③合金的熔点一般低于成它的金属。

④合金的抗腐蚀能力一般强工组成它的金属。

⑤合金的导电性、导热隆能一般差于组成它的金属。

生铁和钢的比较:

知识点拨:

①生铁和熟铁:生铁是指含碳债在 2%一4.3%之间的铁合金,熟铁是用生铁精炼而成的较纯的铁,含碳量低于0.02%。

②生铁与铸铁:铸铁是生铁中的一种,是指可用来铸造的生铁,通常指球墨铸铁。

③碳素钢的性能与含碳址有关,含碳量越高,硬度越大,但韧性越差;含碳量越低,韧性越好,但硬度越小。

④纯铁与日常生活中铁的颜色差异日常生活,我们接触的铁一般不是纯铁,而是一些铁的氧化物或含铁的混合物,故我们常见的铁的颜色是黑色的,但它并不是纯铁的颜色,纯铁的颜色是银白色的。

应用广泛的合金:

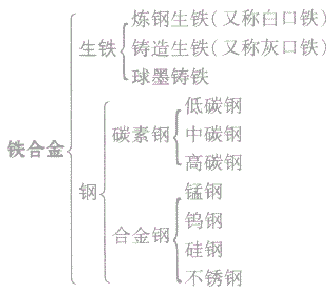

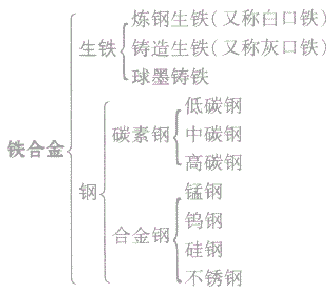

(1)铁合金:铁合金包括生铁和钢,生铁和钢的主要成分是铁,钢与生铁的各种性能不同,主要是由于二者的含碳量不同。

生铁与钢的种类

(2)生铁与钢:

生铁的含碳量为2%—4.3%

钢的含碳量为0.03%—2%

(3)钛和钛合金:钛和钛合金被认为是21世纪的重要金属材料。

①性质:优异的耐腐蚀性,对海水、空气和若干腐蚀介质都稳定,可塑性好,强度大,密度小,又称亲生物金属;

②用途:喷气发动机、飞机.机身、人造卫星外壳、火箭壳体、医学补形、人造骨、海水淡化设备、海轮和舰艇的外壳等。

合金是在金属中加热熔合某些金属或非金属形成的具有金属特性的物质。

①合金可以是金属与金属或金属与非金属的混合物,不一定全部由金属组成。

②合金具有金属特性,如导电性、导热性、延展性等。

③合金是几种成分熔合在一起形成的,发生的是物理变化,不是化学变化;合金不是几种成分简单地混合而成的。

④合金中各成分仍保持自己的性质。

合金与组成它们的金属的性质比较:

金属熔合了其他金属或非金属后,不仅组成上发生了变化,其内部结构也发生了改变,从而引起性质的变化。因而合金比纯金属具有更广泛的用途。 纯金属与合金性质的比较:

①合金一般比其组分金属的颜色更鲜艳。

②合金的硬度一般应工组成它的金属。

③合金的熔点一般低于成它的金属。

④合金的抗腐蚀能力一般强工组成它的金属。

⑤合金的导电性、导热隆能一般差于组成它的金属。

生铁和钢的比较:

| 含碳量 | 2%—4% | 0.03%—2% |

| 其他元素 | Si、Mn、S、P(少量) | Si、Mn等 |

| 机械性能 | 硬而脆,无韧性 | 坚硬,韧性大,塑性好,有弹性 |

| 机械加工性质 | 可铸不可锻 | 可铸,可锻,可压延 |

| 分类 | 白口铁,灰口铁,球墨铸铁 | 碳素钢,合金钢 |

知识点拨:

①生铁和熟铁:生铁是指含碳债在 2%一4.3%之间的铁合金,熟铁是用生铁精炼而成的较纯的铁,含碳量低于0.02%。

②生铁与铸铁:铸铁是生铁中的一种,是指可用来铸造的生铁,通常指球墨铸铁。

③碳素钢的性能与含碳址有关,含碳量越高,硬度越大,但韧性越差;含碳量越低,韧性越好,但硬度越小。

④纯铁与日常生活中铁的颜色差异日常生活,我们接触的铁一般不是纯铁,而是一些铁的氧化物或含铁的混合物,故我们常见的铁的颜色是黑色的,但它并不是纯铁的颜色,纯铁的颜色是银白色的。

应用广泛的合金:

(1)铁合金:铁合金包括生铁和钢,生铁和钢的主要成分是铁,钢与生铁的各种性能不同,主要是由于二者的含碳量不同。

生铁与钢的种类

(2)生铁与钢:

生铁的含碳量为2%—4.3%

钢的含碳量为0.03%—2%

(3)钛和钛合金:钛和钛合金被认为是21世纪的重要金属材料。

①性质:优异的耐腐蚀性,对海水、空气和若干腐蚀介质都稳定,可塑性好,强度大,密度小,又称亲生物金属;

②用途:喷气发动机、飞机.机身、人造卫星外壳、火箭壳体、医学补形、人造骨、海水淡化设备、海轮和舰艇的外壳等。

发现相似题

与“各种物质之间存在着某种联系.用A代替“大于”,B代替“小于”,C...”考查相似的试题有:

- 某种新型高能锂电池的总反应可以表示为:Li+MnO2 LiMnO2,该反应属于A.化合反应B.分解反应C.置换反应D.复分解反应用

- 把溶质质量分数分别为5%和10%的氯化钠溶液混合均匀,所得的溶液的质量分数为a%,则[ ]A.a%<5%B.5%<a%<10%C.a%>10%D....

- 甲、乙两物质的溶解度曲线如下图所示。下列叙述中正确的是A.t1℃时,甲和乙的溶解度均为30B.t1℃时,甲和乙的饱和溶液中溶质...

- 下图为硝酸钾的溶解度曲线,下列说法中,正确的是[ ]A.硝酸钾的溶解度受温度影响不大B.100g水最多能溶解30g硝酸钾C.降温能...

- 请按要求回答下列问题:(1)甲、乙两种固体物质的溶解度曲线如下图,甲物质的溶解度为m1g时,对应的温度是 ℃;在温度为a2℃时...

- 实验探究.如右图,小试管中装有混有硝酸钾固体的硝酸钾的饱和溶液,烧杯中装有一定的水,先向烧杯中加入适量生石灰,试管中...

- 下列物质中,易溶于水的是A.植物油B.汽油C.蔗糖D.塑料

- 下列物质中,属于溶液的是A.牛奶B.蒸馏水C.泥水D.生理盐水

- 2008年5月8日9时17分,年轻的藏族女火炬手次仁旺姆在地球之巅--珠穆朗玛峰顶将北京奥运会的“祥云”火炬高高举起.一团以“梦想”...

- 人们常在可燃物建筑材料中添加阻燃剂以防止火灾。Mg(OH)2是一种常见的阻燃剂,在380℃时分解成水蒸气和耐高温的MgO,并吸收大量...