本试题 “海水中的化学(1)人们从海水中可以获得很多有用的物质。如①淡水、②食盐、③镁、④纯碱等。获取这几种物质主要通过物理变化的是 ;需要发生化学变化的是 (填编...” 主要考查您对化学反应方程式的书写

固体溶解度

物理变化和化学变化的特征和判别

盐的性质

物质的除杂

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 化学反应方程式的书写

- 固体溶解度

- 物理变化和化学变化的特征和判别

- 盐的性质

- 物质的除杂

化学方程式的书写原则遵循两个原则:

一是必须以客观事实为基础,绝不能凭空设想、主观臆造事实上不存在的物质和化学反应;

二是遵循质量守恒定律,即方程式两边各种原子的种类和数目必须相等。

书写化学方程式的具体步骤:

(1)写:根据实验事实写出反应物和生成物的化学式。反应物在左,生成物在右,中间用横线连接,如: H2+O2——H2O,H2O——H2+O2。

(2)配:根据反应前后原子的种类和数目不变的原则,在反应物和生成物的化学式前配上适当的化学计量数,使各种元素的原子个数在反应前后相等,然后将横线变成等号。配平后,化学式前的化学计量数之比应是最简整数比,如:2H2+O2=2H2O,2H2O= 2H2+O2。

(3)注:注明反应条件【如点燃、加热(常用“△”表示)、光照、通电等〕和生成物的状态(气体用“↑”。沉淀用“↓”。)。如:2H2+O2 2H2O,2H2O

2H2O,2H2O 2H2↑+O2↑。

2H2↑+O2↑。

化学计量数:

化学计量数指配平化学方程式后,化学式前面的数字。在化学方程式中,各化学式前的化学计量数之比应是最简整数比,计数量为1时,一般不写出。

书学化学方程式的常见错误:

书写化学方程式时条件和气体、沉淀符号的使用:

(1).“△”的使用

①“△”是表示加热的符号,它所表示的温度一般泛指用酒精灯加热的温度。

②如果一个反应在酒精灯加热的条件下能发生,书写化学方程式时就用“△”,如:2KMnO4 K2MnO4+MnO2+O2↑。

K2MnO4+MnO2+O2↑。

③如果一个反应需要的温度高于用酒精灯加热的温度,一般用“高温”表示;如:CaCO3 CaO+ CO2↑

CaO+ CO2↑

(2)“↑”的使用

①“↑”表示生成物是气态,只能出现在等号的右边。

②当反应物为固体、液体,且生成的气体能从反应体系中逸出来,气体化学式后应该加“↑”。如Fe+ 2HCl==FeCl2+H2↑。

③当反应物是溶液时,生成的气体容易溶于水而不能从反应体系中逸出来,则不用“↑”,如:H2SO4+ BaCl2==FeCl2+2HCl

④只有生成物在该反应的温度下为气态,才能使用“↑”。

⑤若反应物中有气态物质,则生成的气体不用标 “↑”。如:C+O2 CO2

CO2

(3)“↓”使用

①“↓”表示难溶性固体生成物,只能出现在等号的右边

②当反应在溶液中进行,有沉淀生成时,用 “↓”,如:AgNO3+HCl==AgCl↓+HNO3

③当反应不在溶液中进行,尽管生成物有不溶性固体,也不用标“↓”,如:2Cu+O2 2CuO

2CuO

④反应在溶液中进行,若反应物中有难溶性物质,生成物中的难溶性物质后面也不用标“↓”。如:Fe +CuSO4==FeSO4+Cu.

化学方程式中“↑”和“↓”的应用:

①“↑”或“↓”是生成物状态符号,无论反应物是气体还是固体,都不能标“↑”或“↓”;

②若反应在溶液中进行且生成物中有沉淀,则使用“↓”;若不在溶液中进行,无论生成物中是否有固体或难溶物,都不使用“↓”;

③常温下,若反应物中无气体,生成物中有气体.

提取信息书写化学方程式的方法:

书写信息型化学方程式是中考热点,题目涉及社会、生产、生活、科技等各个领域,充分体现了化学学科的重要性,并考查了同学们接受信息、分析问题和解决问题的能力。解答这类题日的关键是掌握好化学方程式的书写步骤,可按两步进行:首先正确书写反应物和生成物的化学式,并注明反应条件及生成物状态;第二步就是化学方程式的配平。

一是必须以客观事实为基础,绝不能凭空设想、主观臆造事实上不存在的物质和化学反应;

二是遵循质量守恒定律,即方程式两边各种原子的种类和数目必须相等。

书写化学方程式的具体步骤:

(1)写:根据实验事实写出反应物和生成物的化学式。反应物在左,生成物在右,中间用横线连接,如: H2+O2——H2O,H2O——H2+O2。

(2)配:根据反应前后原子的种类和数目不变的原则,在反应物和生成物的化学式前配上适当的化学计量数,使各种元素的原子个数在反应前后相等,然后将横线变成等号。配平后,化学式前的化学计量数之比应是最简整数比,如:2H2+O2=2H2O,2H2O= 2H2+O2。

(3)注:注明反应条件【如点燃、加热(常用“△”表示)、光照、通电等〕和生成物的状态(气体用“↑”。沉淀用“↓”。)。如:2H2+O2

2H2O,2H2O

2H2O,2H2O 2H2↑+O2↑。

2H2↑+O2↑。 化学计量数:

化学计量数指配平化学方程式后,化学式前面的数字。在化学方程式中,各化学式前的化学计量数之比应是最简整数比,计数量为1时,一般不写出。

书学化学方程式的常见错误:

| 常见错误 | 违背规律 |

| 写错物质的化学式 | 客观事实 |

| 臆造生成物或事实上不存在的化学反应 | |

| 写错或漏泄反应条件 | |

| 化学方程式没有配平 | 质量守恒 |

| 漏标多标“↑”、“↓”符号 | —— |

书写化学方程式时条件和气体、沉淀符号的使用:

(1).“△”的使用

①“△”是表示加热的符号,它所表示的温度一般泛指用酒精灯加热的温度。

②如果一个反应在酒精灯加热的条件下能发生,书写化学方程式时就用“△”,如:2KMnO4

K2MnO4+MnO2+O2↑。

K2MnO4+MnO2+O2↑。 ③如果一个反应需要的温度高于用酒精灯加热的温度,一般用“高温”表示;如:CaCO3

CaO+ CO2↑

CaO+ CO2↑(2)“↑”的使用

①“↑”表示生成物是气态,只能出现在等号的右边。

②当反应物为固体、液体,且生成的气体能从反应体系中逸出来,气体化学式后应该加“↑”。如Fe+ 2HCl==FeCl2+H2↑。

③当反应物是溶液时,生成的气体容易溶于水而不能从反应体系中逸出来,则不用“↑”,如:H2SO4+ BaCl2==FeCl2+2HCl

④只有生成物在该反应的温度下为气态,才能使用“↑”。

⑤若反应物中有气态物质,则生成的气体不用标 “↑”。如:C+O2

CO2

CO2 (3)“↓”使用

①“↓”表示难溶性固体生成物,只能出现在等号的右边

②当反应在溶液中进行,有沉淀生成时,用 “↓”,如:AgNO3+HCl==AgCl↓+HNO3

③当反应不在溶液中进行,尽管生成物有不溶性固体,也不用标“↓”,如:2Cu+O2

2CuO

2CuO ④反应在溶液中进行,若反应物中有难溶性物质,生成物中的难溶性物质后面也不用标“↓”。如:Fe +CuSO4==FeSO4+Cu.

化学方程式中“↑”和“↓”的应用:

①“↑”或“↓”是生成物状态符号,无论反应物是气体还是固体,都不能标“↑”或“↓”;

②若反应在溶液中进行且生成物中有沉淀,则使用“↓”;若不在溶液中进行,无论生成物中是否有固体或难溶物,都不使用“↓”;

③常温下,若反应物中无气体,生成物中有气体.

提取信息书写化学方程式的方法:

书写信息型化学方程式是中考热点,题目涉及社会、生产、生活、科技等各个领域,充分体现了化学学科的重要性,并考查了同学们接受信息、分析问题和解决问题的能力。解答这类题日的关键是掌握好化学方程式的书写步骤,可按两步进行:首先正确书写反应物和生成物的化学式,并注明反应条件及生成物状态;第二步就是化学方程式的配平。

概念:

在一定温度下,某固态物质在100g溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量,叫做这种物质在这种溶剂里,该温度下的溶解度。

正确理解溶解度概念的要素:

①条件:在一定温度下,影响固体物质溶解度的内因是溶质和溶剂的性质,而外因就是温度。如果温度改变,则固体物质的溶解度也会改变,因此只有指明温度时,溶解度才有意义。

②标准:“在100g溶剂里”,需强调和注意的是:此处100g是溶剂的质量,而不是溶液的质量。

③状态:“达到饱和状态”,溶解度是衡址同一条件下某种物质溶解能力大小的标准,只有达到该条件下溶解的最大值,才可知其溶解度,因此必须要求“达到饱和状态”。

④单位:溶解度是所溶解的质量,常用单位为克(g)。

概念的理解:

①如果不指明溶剂,通常所说的溶解度是指固体物质在水中的溶解度。

②溶解度概念中的四个关键点:“一定温度,100g 溶剂、饱和状态、溶解的质量”是同时存在的,只有四个关键点都体现出来了,溶解度的概念和应用才是有意义的,否则没有意义,说法也是不正确的。

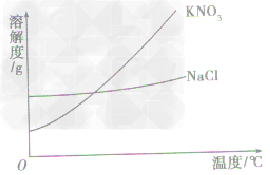

溶解度曲线:

在平面直角坐标系里用横坐标表示温度,纵坐标表示溶解度,画出某物质的溶解度随温度变化的曲线,叫这种物质的溶解度曲线。

①表示意义

a.表示某物质在不同温度下的溶解度和溶解度随温度变化的情况;

b.溶解度曲线上的每一个点表示该溶质在某一温度下的溶解度;

c.两条曲线的交点表示这两种物质在某一相同温度下具有相同的溶解度;

d.曲线下方的点表示溶液是不饱和溶液;

e.在溶解度曲线上方靠近曲线的点表示过饱和溶液(一般物质在较高温度下制成饱和溶液,快速地降到室温,溶液中溶解的溶质的质量超过室温的溶解度,但尚未析出晶体时的溶液叫过饱和溶液)。

②溶解度曲线的变化规律

a.有些固体物质的溶解度受温度影响较大,表现在曲线“坡度”比较“陡”,如KNO3;

b.少数固体物质的溶解度受温度的影响很小,表现在曲线“坡度”比较“平”,如NaCl 。

c.极少数固体物质的溶解度随温度的升高而减小,表现在曲线“坡度”下降,如Ca(OH)2

③应用

a.根据溶解度曲线可以查出某物质在一定温度下的溶解度;

b.可以比较不同物质在同一温度下的溶解度大小;

c.可以知道某物质的溶解度随温度的变化情况;

d.可以选择对混合物进行分离或提纯的方法;

e.确定如何制得某温度时某物质的饱和溶液的方法等。

运用溶解度曲线判断混合物分离、提纯的方法:

根据溶解度曲线受温度变化的影响,通过改变温度或蒸发溶剂,使溶质结晶折出,从而达到混合物分离、提纯的目的。如KNO3和NaCl的混合物的分离。 (KNO3,NaCl溶解度曲线如图)

(1)温度变化对物质溶解度影响较大,要提纯这类物质。可采用降温结晶法。

具体的步骤为:①配制高温时的饱和溶液,②降温,③过滤,④干燥。如KNO3中混有少量的NaCl,提纯KNO3可用此法。

(2)温度变化对物质溶解度影响较小,要提纯这类物质,可用蒸发溶剂法。

具体步骤为:①溶解,②蒸发溶剂,③趁热过滤,④干燥。如NaCl中混有少量KNO3,要提纯NaCl,可配制溶液,然后蒸发溶剂,NaCl结晶析出,而KNO3在较高温度下,还没有达到饱和,不会结晶,趁热过滤,可得到较纯净的NaCl。

在一定温度下,某固态物质在100g溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量,叫做这种物质在这种溶剂里,该温度下的溶解度。

正确理解溶解度概念的要素:

①条件:在一定温度下,影响固体物质溶解度的内因是溶质和溶剂的性质,而外因就是温度。如果温度改变,则固体物质的溶解度也会改变,因此只有指明温度时,溶解度才有意义。

②标准:“在100g溶剂里”,需强调和注意的是:此处100g是溶剂的质量,而不是溶液的质量。

③状态:“达到饱和状态”,溶解度是衡址同一条件下某种物质溶解能力大小的标准,只有达到该条件下溶解的最大值,才可知其溶解度,因此必须要求“达到饱和状态”。

④单位:溶解度是所溶解的质量,常用单位为克(g)。

概念的理解:

①如果不指明溶剂,通常所说的溶解度是指固体物质在水中的溶解度。

②溶解度概念中的四个关键点:“一定温度,100g 溶剂、饱和状态、溶解的质量”是同时存在的,只有四个关键点都体现出来了,溶解度的概念和应用才是有意义的,否则没有意义,说法也是不正确的。

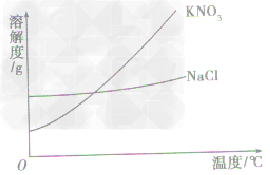

溶解度曲线:

在平面直角坐标系里用横坐标表示温度,纵坐标表示溶解度,画出某物质的溶解度随温度变化的曲线,叫这种物质的溶解度曲线。

①表示意义

a.表示某物质在不同温度下的溶解度和溶解度随温度变化的情况;

b.溶解度曲线上的每一个点表示该溶质在某一温度下的溶解度;

c.两条曲线的交点表示这两种物质在某一相同温度下具有相同的溶解度;

d.曲线下方的点表示溶液是不饱和溶液;

e.在溶解度曲线上方靠近曲线的点表示过饱和溶液(一般物质在较高温度下制成饱和溶液,快速地降到室温,溶液中溶解的溶质的质量超过室温的溶解度,但尚未析出晶体时的溶液叫过饱和溶液)。

②溶解度曲线的变化规律

a.有些固体物质的溶解度受温度影响较大,表现在曲线“坡度”比较“陡”,如KNO3;

b.少数固体物质的溶解度受温度的影响很小,表现在曲线“坡度”比较“平”,如NaCl 。

c.极少数固体物质的溶解度随温度的升高而减小,表现在曲线“坡度”下降,如Ca(OH)2

③应用

a.根据溶解度曲线可以查出某物质在一定温度下的溶解度;

b.可以比较不同物质在同一温度下的溶解度大小;

c.可以知道某物质的溶解度随温度的变化情况;

d.可以选择对混合物进行分离或提纯的方法;

e.确定如何制得某温度时某物质的饱和溶液的方法等。

运用溶解度曲线判断混合物分离、提纯的方法:

根据溶解度曲线受温度变化的影响,通过改变温度或蒸发溶剂,使溶质结晶折出,从而达到混合物分离、提纯的目的。如KNO3和NaCl的混合物的分离。 (KNO3,NaCl溶解度曲线如图)

(1)温度变化对物质溶解度影响较大,要提纯这类物质。可采用降温结晶法。

具体的步骤为:①配制高温时的饱和溶液,②降温,③过滤,④干燥。如KNO3中混有少量的NaCl,提纯KNO3可用此法。

(2)温度变化对物质溶解度影响较小,要提纯这类物质,可用蒸发溶剂法。

具体步骤为:①溶解,②蒸发溶剂,③趁热过滤,④干燥。如NaCl中混有少量KNO3,要提纯NaCl,可配制溶液,然后蒸发溶剂,NaCl结晶析出,而KNO3在较高温度下,还没有达到饱和,不会结晶,趁热过滤,可得到较纯净的NaCl。

物理变化:

1. 定义:没有生成其他物质的变化

2. 实例:灯泡发光,冰融化成水;水蒸发变成水蒸气;碘,干冰的升华,汽油挥发,蜡烛熔化等都是物理变化。

化学变化:

1. 定义:物质发生变化时生成其他物质的变化。

2. 实例:木条燃烧,铁生锈,食物腐烂

3. 现象:化学变化在生成新物质的同时,时常伴随着一些反应现象,表现为颜色改变,放出气体,生成沉淀等,化学变化不但生成其他物质,而且哈伴随着能量的变化,这种能量变化常表现为吸热,放热,发光等。

物理变化概念的理解:

(1)扩散,聚集,膨胀,压缩,挥发,摩擦生热,升温,活性炭吸附氯气等都是物理变化

(2)石墨在一定条件下变成金刚石不是物理变化而是化学变化,因为变成了另一种物质

(3)物理变化前后,物质的种类不变,组成不变,化学性质不变

(4)物理变化的实质是分子的聚集状态发生了改变,导致物质的外形或状态随之改变。

成语、俗语、古诗词蕴含的化学知识

(1)成语、俗语中的变化

①物理变化:只要功夫深,铁柞磨成针;

冰冻三尺非一日之寒;

木已成舟;滴水成冰;花香四溢等。

②化学变化:百炼成钢、点石成金、蜡炬成灰等。

(2)古诗词中的变化于谦的《石灰吟》:

千锤万凿出深山—物理变化

烈火焚烧若等闲—化学变化

粉身碎骨浑不怕—化学变化

要留清白在人间—化学变化

物质的三态变化

(1)物态变化是指同一种物质可在固态,气态,液态三种状态发生转化的过程,如下图,物态变化过程没有新物质生成,属于物理变化。

(2)物态变化过程中的名称和热量变化

1. 定义:没有生成其他物质的变化

2. 实例:灯泡发光,冰融化成水;水蒸发变成水蒸气;碘,干冰的升华,汽油挥发,蜡烛熔化等都是物理变化。

化学变化:

1. 定义:物质发生变化时生成其他物质的变化。

2. 实例:木条燃烧,铁生锈,食物腐烂

3. 现象:化学变化在生成新物质的同时,时常伴随着一些反应现象,表现为颜色改变,放出气体,生成沉淀等,化学变化不但生成其他物质,而且哈伴随着能量的变化,这种能量变化常表现为吸热,放热,发光等。

物理变化:

1. 特征:没有新物质生成。

2. 微观实质:分子本身没有变(对于由分子构成的物质),主要指形状改变或三态变化。

化学变化:

1. 特征:有新物质生成

2. 微观实质:物质发生化学变化时,反应物的分子在化学反应中分成了原子,原子重新组成构成新分子。

物理变化概念的理解:

(1)扩散,聚集,膨胀,压缩,挥发,摩擦生热,升温,活性炭吸附氯气等都是物理变化

(2)石墨在一定条件下变成金刚石不是物理变化而是化学变化,因为变成了另一种物质

(3)物理变化前后,物质的种类不变,组成不变,化学性质不变

(4)物理变化的实质是分子的聚集状态发生了改变,导致物质的外形或状态随之改变。

成语、俗语、古诗词蕴含的化学知识

(1)成语、俗语中的变化

①物理变化:只要功夫深,铁柞磨成针;

冰冻三尺非一日之寒;

木已成舟;滴水成冰;花香四溢等。

②化学变化:百炼成钢、点石成金、蜡炬成灰等。

(2)古诗词中的变化于谦的《石灰吟》:

千锤万凿出深山—物理变化

烈火焚烧若等闲—化学变化

粉身碎骨浑不怕—化学变化

要留清白在人间—化学变化

物质的三态变化

(1)物态变化是指同一种物质可在固态,气态,液态三种状态发生转化的过程,如下图,物态变化过程没有新物质生成,属于物理变化。

(2)物态变化过程中的名称和热量变化

| 变化过程 | 名称 | 热量变化 |

| 固态→气态 | 升华 | 吸热 |

| 气态→固态 | 凝华 | 放热 |

| 固态→液态 | 熔化 | 吸热 |

| 液态→固态 | 凝固 | 放热 |

| 液态→气态 | 汽化 | 吸热 |

| 气态→液态 | 液化 | 放热 |

盐的定义:

盐是指由金属离子(或钱根离子)和酸根离子构成的化合物,盐在溶液里能解离成金属离子(或钱根离子)和酸根离子。根据阳离子不同,可将盐分为钠盐、钾盐、钙盐、钱盐等,根据阴离子不同,可将盆分为硫酸盐、碳酸盐,硝酸盐等。

生活中常见的盐有:

氯化钠(NaCl),碳酸钠 (Na2CO3)、碳酸氧钠(NaHCO3)、碳酸钙和农业生产上应用的硫酸铜(CuSO4)。

盐的物理性质:

(1)盐的水溶液的颜色常见的盐大多数为白色固体,其水溶液一般为无色。但是有些盐有颜色,其水溶液也有颜色。例如:胆矾(CuSO4·5H2O)为蓝色,高锰酸钾为紫黑色;含Cu2+的溶液一般为蓝色,含Fe2+的溶液一般为浅绿色,含Fe3+的溶液一般为黄色。

(2)盐的溶解性记忆如下钾钠硝钱溶水快(含K+,Na+,NH4+,NO3-的盐易溶于水);硫酸盐除钡银钙(含SO42-的盐中,Ag2SO4, CaSO4微溶,BaSO3难溶)都易溶;氯化物中银不溶(含 Cl-的盐中,AgCl不溶于水,其余一般易溶于水);碳酸盐溶钾钠钱[含CO32-的盐,Na2CO3、(NH4)2CO3、 K2CO3易溶,Na2CO3微溶,其余难溶〕。

盐的化学性质:

(1)盐+金属一另一种盐+另一种金属(置换反应),例如:Fe+CuSO4==FeSO4+Cu

规律:反应物中盐要可溶,金属活动性顺序表中前面的金属可将后面的金属从其盐溶液中置换出来(K, Ca,Na除外)。

应用:判断或验证金属活动性顺序和反应发生的先后顺序。

(2)盐+酸→另一种盐+另一种酸(复分解反应),例如;HCl+AgNO3==AgCl↓+HNO3。

规律:反应物中的酸在初中阶段一般指盐酸、硫酸、硝酸。盐是碳酸盐时可不溶,若是其他盐,则要求可溶。应用:实验室制取CO2,CO32-、Cl-,SO42-的检验。

(3)盐+碱→另一种盐+另一种碱(复分解反应)

规律:反应物都可溶,若反应物中盐不为按盐,生成物其中之一为沉淀或水。

应用:制取某种碱,例如:Ca(OH)2+Na2CO3== CaCO3↓+2NaOH。

(4)盐+盐→另外两种盐

规律:反应物都可溶,生成物至少有一种不溶于水。

应用:检验某种离子或物质。例如:NaCl+AgNO3 =AgCl↓+NaNO3(可用于鉴定Cl-);Na2SO4+BaCl2==BaSO4↓+2NaCl(可用与鉴定SO42-)

几种常见盐的性质及用途比较如下表:

易错点:

①“食盐是盐是对的,但“盐就是食盐”是错误的,化学中的“盐”指的是一类物质。

②石灰石和大理石的主要成分是碳酸钙,它们是混合物,而碳酸钙是纯净物。

③日常生活中还有一种盐叫亚硝酸钠,工业用盐中常含有亚硝酸钠,是一种自色粉末,有咸味,对人体有害,常用作防腐保鲜剂。

④CuSO4是一种白色固体,溶于水后形成蓝色的CuSO4溶液,从CuSO4溶液中结品析出的晶体不是硫酸铜,而是硫酸铜晶休,化学式为CuSO4·5H2O,俗称胆矾或蓝矾,是一种蓝色固体。硫酸铜与水结合也能形成胆矾,颜色由白色变为蓝色.利用这种特性常用硫酸铜固体在化学实验中作检验水的试剂。

盐的命名:

(1)只有两种元素组成的盐,读作“某化某”,如 NaCl读作氯化钠,AgI读作碘化银。

(2)构成中含有酸根的,读作“某酸某”。如Na2CO3、ZnSO4、AgNO3、KMnO4、KClO3分别读作:碳酸钠、硫酸锌、硝酸银、高锰酸钾、氯酸钾。

(3)含铵根的化合物,读作“某化铵”或“某酸铵”。如NH4Cl、(NH4)2SO4读作:氯化铵、硫酸铵。

(4)其他:Cu2(OH)2CO3读作“碱式碳酸铜”, NaHSO4读作“硫酸氢钠”, NaHCO3读作“碳酸氢钠”。

风化:

风化是指结晶水合物在室温和干燥的条件下失去结晶水的现象,这种变化属于化学反应。如 Na2CO3·10H2O==Na2CO3+10H2O;CaSO4·2H2O ==CaSO4+2H2O。

侯氏制碱法:

我国化工专家侯德榜于1938-1940年用了三年时间,成功研制出联合制碱法,后来命名为“侯氏联合制碱法”。其主要原理是:

NH3+CO2+H2O== NH4HCO3

NH4HCO3+NaCl ==NaHCO3↓+NH4CI

2NaHCO3==Na2CO3+H2O+CO2↑

(1)NH3与H2O,CO2反应生成NH4HCO3。

(2)NH4HCO3与NaCl反应生成NaHCO3沉淀。主要原因是NaHCO3的溶解度较小。

(3)在第(2)点中过滤后的滤液中加入NaCl,由于 NH4CI在低温时溶解度非常低,使NH4Cl结晶析出,可做氮肥。

(4)加热NaHCO3得到Na2CO3.

优点:保留了氨碱法的优点,消除了它的缺点,提高了食盐的利用率,NH4Cl可做氮肥,同时无氨碱法副产物CaCl2毁占耕田的问题。

盐是指由金属离子(或钱根离子)和酸根离子构成的化合物,盐在溶液里能解离成金属离子(或钱根离子)和酸根离子。根据阳离子不同,可将盐分为钠盐、钾盐、钙盐、钱盐等,根据阴离子不同,可将盆分为硫酸盐、碳酸盐,硝酸盐等。

生活中常见的盐有:

氯化钠(NaCl),碳酸钠 (Na2CO3)、碳酸氧钠(NaHCO3)、碳酸钙和农业生产上应用的硫酸铜(CuSO4)。

盐的物理性质:

(1)盐的水溶液的颜色常见的盐大多数为白色固体,其水溶液一般为无色。但是有些盐有颜色,其水溶液也有颜色。例如:胆矾(CuSO4·5H2O)为蓝色,高锰酸钾为紫黑色;含Cu2+的溶液一般为蓝色,含Fe2+的溶液一般为浅绿色,含Fe3+的溶液一般为黄色。

(2)盐的溶解性记忆如下钾钠硝钱溶水快(含K+,Na+,NH4+,NO3-的盐易溶于水);硫酸盐除钡银钙(含SO42-的盐中,Ag2SO4, CaSO4微溶,BaSO3难溶)都易溶;氯化物中银不溶(含 Cl-的盐中,AgCl不溶于水,其余一般易溶于水);碳酸盐溶钾钠钱[含CO32-的盐,Na2CO3、(NH4)2CO3、 K2CO3易溶,Na2CO3微溶,其余难溶〕。

盐的化学性质:

(1)盐+金属一另一种盐+另一种金属(置换反应),例如:Fe+CuSO4==FeSO4+Cu

规律:反应物中盐要可溶,金属活动性顺序表中前面的金属可将后面的金属从其盐溶液中置换出来(K, Ca,Na除外)。

应用:判断或验证金属活动性顺序和反应发生的先后顺序。

(2)盐+酸→另一种盐+另一种酸(复分解反应),例如;HCl+AgNO3==AgCl↓+HNO3。

规律:反应物中的酸在初中阶段一般指盐酸、硫酸、硝酸。盐是碳酸盐时可不溶,若是其他盐,则要求可溶。应用:实验室制取CO2,CO32-、Cl-,SO42-的检验。

(3)盐+碱→另一种盐+另一种碱(复分解反应)

规律:反应物都可溶,若反应物中盐不为按盐,生成物其中之一为沉淀或水。

应用:制取某种碱,例如:Ca(OH)2+Na2CO3== CaCO3↓+2NaOH。

(4)盐+盐→另外两种盐

规律:反应物都可溶,生成物至少有一种不溶于水。

应用:检验某种离子或物质。例如:NaCl+AgNO3 =AgCl↓+NaNO3(可用于鉴定Cl-);Na2SO4+BaCl2==BaSO4↓+2NaCl(可用与鉴定SO42-)

几种常见盐的性质及用途比较如下表:

| 氯化钠 | 碳酸钠 | 碳酸氢钠 | 碳酸钙 | 硫酸铜 | |

| 化学式 | NaCl | Na2CO3 | NaHCO3 | CaCO3 | CuSO4 |

| 俗称 | 食盐 | 纯碱、苏打 | 小苏打 | —— | —— |

| 物理性质 | 白色固体,易溶于水。水溶液有咸味,溶解度受温度影响小 | 白色固体,易溶于水 | 白色固体,易溶于水 | 白色固体,不溶于水 | 白色固体,易溶于水,溶液为蓝色,有毒 |

| 化学性质 | 水溶液显中性 AgNO3+NaCl==AgCl↓+NaNO3 |

水溶液显碱性 Na2CO3+2HCl==2NaCl+H2O+CO2↑ Na2CO3+Ca(OH)2==CaCO3↓+2NaOH |

水溶液显碱性 NaHCO3+HCl==NaCl+H2O+CO2↑ |

CaCO3+2HCl==CaCl2+H2O+CO2↑ | CuSO4+5H2O==CuSO4·5H2O CuSO4+Fe==FeSO4+Cu CuSO4+2NaOH==Cu(OH)2↓+Na2SO4 |

| 用途 | 作调味品和防腐剂,医疗上配置生理盐水。重要的化工原料 | 制烧碱,广泛用于玻璃、纺织、造纸等工业 | 焙制糕点的发酵粉的主要成分,医疗上治疗胃酸过多 | 实验室制取CO2,重要的建筑材料,制补钙剂 | 农业上配制波尔多液,实验室中用作水的检验试剂,精炼铜 |

易错点:

①“食盐是盐是对的,但“盐就是食盐”是错误的,化学中的“盐”指的是一类物质。

②石灰石和大理石的主要成分是碳酸钙,它们是混合物,而碳酸钙是纯净物。

③日常生活中还有一种盐叫亚硝酸钠,工业用盐中常含有亚硝酸钠,是一种自色粉末,有咸味,对人体有害,常用作防腐保鲜剂。

④CuSO4是一种白色固体,溶于水后形成蓝色的CuSO4溶液,从CuSO4溶液中结品析出的晶体不是硫酸铜,而是硫酸铜晶休,化学式为CuSO4·5H2O,俗称胆矾或蓝矾,是一种蓝色固体。硫酸铜与水结合也能形成胆矾,颜色由白色变为蓝色.利用这种特性常用硫酸铜固体在化学实验中作检验水的试剂。

盐的命名:

(1)只有两种元素组成的盐,读作“某化某”,如 NaCl读作氯化钠,AgI读作碘化银。

(2)构成中含有酸根的,读作“某酸某”。如Na2CO3、ZnSO4、AgNO3、KMnO4、KClO3分别读作:碳酸钠、硫酸锌、硝酸银、高锰酸钾、氯酸钾。

(3)含铵根的化合物,读作“某化铵”或“某酸铵”。如NH4Cl、(NH4)2SO4读作:氯化铵、硫酸铵。

(4)其他:Cu2(OH)2CO3读作“碱式碳酸铜”, NaHSO4读作“硫酸氢钠”, NaHCO3读作“碳酸氢钠”。

风化:

风化是指结晶水合物在室温和干燥的条件下失去结晶水的现象,这种变化属于化学反应。如 Na2CO3·10H2O==Na2CO3+10H2O;CaSO4·2H2O ==CaSO4+2H2O。

侯氏制碱法:

我国化工专家侯德榜于1938-1940年用了三年时间,成功研制出联合制碱法,后来命名为“侯氏联合制碱法”。其主要原理是:

NH3+CO2+H2O== NH4HCO3

NH4HCO3+NaCl ==NaHCO3↓+NH4CI

2NaHCO3==Na2CO3+H2O+CO2↑

(1)NH3与H2O,CO2反应生成NH4HCO3。

(2)NH4HCO3与NaCl反应生成NaHCO3沉淀。主要原因是NaHCO3的溶解度较小。

(3)在第(2)点中过滤后的滤液中加入NaCl,由于 NH4CI在低温时溶解度非常低,使NH4Cl结晶析出,可做氮肥。

(4)加热NaHCO3得到Na2CO3.

优点:保留了氨碱法的优点,消除了它的缺点,提高了食盐的利用率,NH4Cl可做氮肥,同时无氨碱法副产物CaCl2毁占耕田的问题。

混合物的分离和提纯(除杂)

1. 分离与提纯的基本原理

(1)分离:就是用物理或化学的方法将混合物巾的各组分分开,并将物质恢复到原状态。

(2)提纯和除杂:用物理或化学的方法把混合物中的杂质除去而得到纯物质。在提纯过程中,如果杂质发生了化学变化,不必恢复成原物质。二者的方法在很多情况下是相似的,但分离比提纯的步骤要多,因为各组分均要保留,绎过化学反应使混合物中各组分经转化而分离后还要复原为原来的组分物质提纯和除杂过程中经常用到分离操作,二者有时又密不可分。

2.分离和提纯应遵循的原则

(1)不能“玉石俱焚”:即试剂一般要求与杂质反应,不与要保留的物质反应。但在特殊情况下,所加试剂可和保留物质应应,但最终要转化成需要保留的物质如除去FeCl3,溶液中的NaCl,可加过量的NaOH溶液→过滤→洗涤→加适量稀盐酸。

(2)“不增““不减”:即不增加新的杂质,不减少要保留的物质如除去FeCl3中的少量Fe2(SO4)3应选用BaCl2而不应选用Ba(NO3)2,否则发生反应3Ba(NO3)2+Fe2(SO4)3==3BaSO4↓+2Fe(NO3)3溶液中又增加了Fe(NO3)3.

(3)易分离:反应后,物质的状态不同,便于分离。

(4)不污染环境:即耍求所选用的除杂方法不能产生可污染环境的物质。

(5)不能“旧貌变新颜”:即除杂结束前,要恢复保留物质的原有状态。

常见除杂的方法:

CO2(O2):将气体通过灼热的铜网

CO2(H2或CO):将气体通过灼热的氧化铜

O2或CO2或H2(含H2O):将气体通过浓硫酸或氧化钙或氯化钙等干燥剂

O2或H2或CO(含CO2或SO2):将气体通入氢氧化钠溶液中

Cu(含Fe或Mg或Zn):加入足量的稀盐酸或稀硫酸,过滤

Fe(含Cu):用磁铁将铁粉吸引出来

Cu(含CuO),Fe(含Fe2O3):高温下与H2或CO反应

CuO(含Cu或C):在空气中灼烧

CaO(含CaCO3):高温煅烧(CaCO3分解成CaO和CO2)

CaCO3(含CaO):加足量水溶解,过滤,取滤渣

Ca(OH)2(含CaO)加足量水

FeSO4溶液(含H2SO4或CuSO4),FeCl2溶液(含盐酸或CuCl2):加过量铁粉,过滤,取滤液

NaCl溶液(含Na2CO3):加适量稀盐酸

Na2SO4溶液(含CuSO4):加适量 NaOH 溶液

酸、碱、盐溶液的除杂技巧:

1.被提纯物与杂质所含阳离子相同时,选取与杂质中的阴离子不共存的阳离子,再与被提纯物中的阴离子组合出除杂试剂。如除去Na2SO4溶液中的NaOH:可选用稀H2SO4溶液为除杂试剂(2NaOH+ H2SO4==Na2SO4+2H2O)、除去KCl溶液中的 K2SO4:可选用BaCl2溶液为除杂试制(K2SO4+BaCl2 ==2KCl+BaSO4↓,过滤除去)

2.被提纯物与杂质所含阴离子相同时,选取与杂质中阳离子不共存的阴离子,再与被提纯物中的阳离子组合出除杂试剂,如除去NaCl溶液中的BaCl2:可选用 Na2SO4溶液为除杂试剂(BaCl2+Na2SO4=BaSO4↓ +2NaCl,过滤除去).再如除去KNO3溶液中的AgNO3:可选用KCl溶液为除杂试剂(AgNO3+KCl=AgCl↓ +KNO3,过滤除去)。

3.被提纯物质与杂质所含阴离子、阳离子都不相同时,应选取与杂质中阴、阳离子都不共存的阳、阴离子组合出除杂试剂。如:除去NaCl溶液中的CuSO4:可选用Ba(OH)2溶液为除杂试剂[CuSO4+Ba(OH)2= BaSO4↓+Cu(OH)2↓,过滤除去]。

分离和提纯的方法:

物质的分离和提纯有两种主要的方法,即物理方法和化学方法。实际上在实验过程中往往需通过综合法来进行。

(1)物理方法主要包括过滤,蒸馏,结晶

(2)化学方法

(3)综合法

在进行混合物的分离或提纯时,采用一种方法往往不能达到目的,而要采用几种方法才能完成,这就是综合法。综合法主要有三种:

①物理方法的综合:主要是溶解、过滤、蒸发、结晶等方法的结合:

②化学方法的综合:当某物质所含杂质不止一种时,通常需加入多种试剂除去(或分离)不同的物质。

③物理与化学方法的综合:当某物质所含杂质不止一种,且有能用物理方法除去(或分离)的杂质时,首先应考虑用物理方法除去一种或几种杂质,然后再用化学方法除去其余杂质。

(4)除杂方法的几个优化原则

①若同时有多种方法能除去杂质,要选择那些简单易行、除杂彻底的方法。

②应尽量选择既可除去杂质,又可增加保留物质的方法,即“一举两得”。

③先考虑物理方法,再用化学方法。

常见的混合物类型及分类与提纯的方法见下表:

1. 分离与提纯的基本原理

(1)分离:就是用物理或化学的方法将混合物巾的各组分分开,并将物质恢复到原状态。

(2)提纯和除杂:用物理或化学的方法把混合物中的杂质除去而得到纯物质。在提纯过程中,如果杂质发生了化学变化,不必恢复成原物质。二者的方法在很多情况下是相似的,但分离比提纯的步骤要多,因为各组分均要保留,绎过化学反应使混合物中各组分经转化而分离后还要复原为原来的组分物质提纯和除杂过程中经常用到分离操作,二者有时又密不可分。

2.分离和提纯应遵循的原则

(1)不能“玉石俱焚”:即试剂一般要求与杂质反应,不与要保留的物质反应。但在特殊情况下,所加试剂可和保留物质应应,但最终要转化成需要保留的物质如除去FeCl3,溶液中的NaCl,可加过量的NaOH溶液→过滤→洗涤→加适量稀盐酸。

(2)“不增““不减”:即不增加新的杂质,不减少要保留的物质如除去FeCl3中的少量Fe2(SO4)3应选用BaCl2而不应选用Ba(NO3)2,否则发生反应3Ba(NO3)2+Fe2(SO4)3==3BaSO4↓+2Fe(NO3)3溶液中又增加了Fe(NO3)3.

(3)易分离:反应后,物质的状态不同,便于分离。

(4)不污染环境:即耍求所选用的除杂方法不能产生可污染环境的物质。

(5)不能“旧貌变新颜”:即除杂结束前,要恢复保留物质的原有状态。

常见除杂的方法:

CO2(O2):将气体通过灼热的铜网

CO2(H2或CO):将气体通过灼热的氧化铜

O2或CO2或H2(含H2O):将气体通过浓硫酸或氧化钙或氯化钙等干燥剂

O2或H2或CO(含CO2或SO2):将气体通入氢氧化钠溶液中

Cu(含Fe或Mg或Zn):加入足量的稀盐酸或稀硫酸,过滤

Fe(含Cu):用磁铁将铁粉吸引出来

Cu(含CuO),Fe(含Fe2O3):高温下与H2或CO反应

CuO(含Cu或C):在空气中灼烧

CaO(含CaCO3):高温煅烧(CaCO3分解成CaO和CO2)

CaCO3(含CaO):加足量水溶解,过滤,取滤渣

Ca(OH)2(含CaO)加足量水

FeSO4溶液(含H2SO4或CuSO4),FeCl2溶液(含盐酸或CuCl2):加过量铁粉,过滤,取滤液

NaCl溶液(含Na2CO3):加适量稀盐酸

Na2SO4溶液(含CuSO4):加适量 NaOH 溶液

酸、碱、盐溶液的除杂技巧:

1.被提纯物与杂质所含阳离子相同时,选取与杂质中的阴离子不共存的阳离子,再与被提纯物中的阴离子组合出除杂试剂。如除去Na2SO4溶液中的NaOH:可选用稀H2SO4溶液为除杂试剂(2NaOH+ H2SO4==Na2SO4+2H2O)、除去KCl溶液中的 K2SO4:可选用BaCl2溶液为除杂试制(K2SO4+BaCl2 ==2KCl+BaSO4↓,过滤除去)

2.被提纯物与杂质所含阴离子相同时,选取与杂质中阳离子不共存的阴离子,再与被提纯物中的阳离子组合出除杂试剂,如除去NaCl溶液中的BaCl2:可选用 Na2SO4溶液为除杂试剂(BaCl2+Na2SO4=BaSO4↓ +2NaCl,过滤除去).再如除去KNO3溶液中的AgNO3:可选用KCl溶液为除杂试剂(AgNO3+KCl=AgCl↓ +KNO3,过滤除去)。

3.被提纯物质与杂质所含阴离子、阳离子都不相同时,应选取与杂质中阴、阳离子都不共存的阳、阴离子组合出除杂试剂。如:除去NaCl溶液中的CuSO4:可选用Ba(OH)2溶液为除杂试剂[CuSO4+Ba(OH)2= BaSO4↓+Cu(OH)2↓,过滤除去]。

分离和提纯的方法:

物质的分离和提纯有两种主要的方法,即物理方法和化学方法。实际上在实验过程中往往需通过综合法来进行。

(1)物理方法主要包括过滤,蒸馏,结晶

| 方法 | 适用范围 | 举例 | 注意事项 |

| 过滤 | 分离不溶性固体和液体 | 粗盐提纯 | ①过滤时要“一贴、二低,三靠”; ②必要时要洗涤沉淀物 |

| 结晶 | 利用混合物中各组分在某种溶剂中溶解度随温度变化不同的性质来分离提纯物质 | 分离氯化钠和硝酸钾混合物 | ①一般先配较高温度下的浓溶液,然后降温结晶: ②结晶后过滤,分离出晶体 |

| 蒸馏 | 沸点不同的液体混合物 | 石油的分馏 | ①温度计水银球在蒸馏烧瓶的支管口处; ②加沸石(或碎瓷片); ③冷凝管水流方向 |

(2)化学方法

| 除杂方法 | 除杂原理 | 应用实例 |

| 化气法 | 与杂质反应生成气体而除去 | 除Na2SO4中的NaCO3,可加适量稀盐酸 NaCO3+H2SO4==Na2SO4+CO2↑+H2O |

| 沉淀法 | 将杂质转化为沉淀过滤除去 | 除去NaCl中的Na2SO4.可加适量的BaCl2 Na2SO4+BaCl2==BaSO4↓+2NaCl |

| 置换法 | 将杂质通过置换反应而除去 | c除去FeSO4中的CuSO4可加过量的铁粉 CuSO4+Fe==Cu+FeSO4 |

| 溶解法 | 将杂质溶丁某种试剂而除去 | 除C粉中的CuO粉末,可加适量稀盐酸,再过滤 CuO+H2SO4==CuSO4+H2O |

| 加热法 | 杂质受热易分解,通过加热将杂质除去 | 除CaO中的CaCO3可加热 CaCO3  CaO+CO2↑ CaO+CO2↑ |

| 转化法 | 将杂质通过化学反应转化为主要成分 | 除去CO2中的CO,可将气体通过灼热的CuO CO+CuO  Cu+CO2 Cu+CO2 |

(3)综合法

在进行混合物的分离或提纯时,采用一种方法往往不能达到目的,而要采用几种方法才能完成,这就是综合法。综合法主要有三种:

①物理方法的综合:主要是溶解、过滤、蒸发、结晶等方法的结合:

②化学方法的综合:当某物质所含杂质不止一种时,通常需加入多种试剂除去(或分离)不同的物质。

③物理与化学方法的综合:当某物质所含杂质不止一种,且有能用物理方法除去(或分离)的杂质时,首先应考虑用物理方法除去一种或几种杂质,然后再用化学方法除去其余杂质。

(4)除杂方法的几个优化原则

①若同时有多种方法能除去杂质,要选择那些简单易行、除杂彻底的方法。

②应尽量选择既可除去杂质,又可增加保留物质的方法,即“一举两得”。

③先考虑物理方法,再用化学方法。

常见的混合物类型及分类与提纯的方法见下表:

| 混合物类型采用的方法 | 物理方法 | 化学方法 | |

| 固—固混合 | 可溶—可溶 | 结晶 | 把杂质变成沉淀、气体等除去 |

| 可溶—不溶 | 过滤 | —— | |

| 不溶—不溶 | — | 把杂质变成可溶物除去 | |

| 固—液混合 | 过滤 | —— | |

| 液—液混合 | —— | 把杂质变成沉淀,气体或被提纯物 | |

| 气—气混合 | —— | 把杂质变成固体、溶液或被提纯物 | |

发现相似题

与“海水中的化学(1)人们从海水中可以获得很多有用的物质。如①...”考查相似的试题有:

- 能保持氧气化学性质的粒子是( )A.OB.2OC.O2D.O2﹣

- 现有大小相同且用玻璃片盖上的两瓶无色气体,一瓶为SO2,一瓶为H2S.将两瓶气体口对口放置,抽去玻璃片,观察到瓶壁逐渐有淡...

- 下列错误的化学方程式,违背了质量守恒定律的是( )A.3Fe+2O2═Fe3O4B.2HgO≜2Hg+O2C.KClO3MnO2..△KCl+O3D.KMnO4≜K2MnO4+M...

- 下列化学方程式书写正确的是( )A.Fe2O3+H2SO4→FeSO4+H2OB.K2CO3+2HCl→2KCl+H2CO3C.Al(OH)3+3HCl→AlCl3+3H2OD.Cu+H2SO...

- 下列装置常用于实验室制取气体.根据给出的装置回答下列问题:(1)指出编号仪器名称:①______,②______.(2)实验室利用A装...

- 下列叙述中没有化学变化的是( )A.小煤窑发生瓦斯(主要成分为甲烷)爆炸B.涂在墙上的熟石灰逐渐变硬C.煤燃烧生成的二氧...

- 如图是画家用碳墨绘画的我国明朝诗于谦《石灰吟》的国画,诗中写道:“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲,粉身碎骨浑不怕,要留...

- 下列过程包含化学变化的是( )A.分离液态空气B.蒸发海水C.煅烧石灰石D.用干冰人工降雨

- 下列各物质与水混合后,不能发生复分解反应的是[ ]A.HNO3、K2SO4、NaClB.HCl、Na2CO3、AgNO3C.Ba(OH)2、CaCO3、CaCl2D.Ba...

- 草木灰的主要成分是一种含钾的化合物,把盐酸滴在草木灰上,产生大量气泡,生成的气体能使澄清的石灰水变浑浊,据此实验现象...