本试题 “下面是某位同学在学习了春秋战国的相关知识后写作的片断,请指出不合史实之处并加以改正:春秋战国时期是我们国家一个战争频繁的乱世,又是政治、经济和思想...” 主要考查您对春秋争霸

战国七雄(战国时期的战争和合纵连横)

大思想家、大教育家孔子

百家争鸣

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 春秋争霸

- 战国七雄(战国时期的战争和合纵连横)

- 大思想家、大教育家孔子

- 百家争鸣

春秋争霸:

春秋争霸(前770年—前476年)发生在奴隶社会瓦解时期,在王位衰落的同时,一些诸侯国强大起来。为了夺取更多的土地、财产和人口,争当左右天下、支配别国的霸主,几个大的诸侯之间,展开了长期的争霸战争。在争霸过程中,有齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾、越王勾践先后做过霸主,历史上称为“春秋五霸”。

尊王攘夷:

齐桓公执政以来,在管仲的辅佐下,经过了内政、经济、军事等多方面改革,有了雄厚的物质基础和军事实力,适时打出了“尊王攘夷”的旗帜,以诸侯长的身份,挟天子以伐不服。

晋楚争霸:晋文公即位后,整顿内政,训练军队,很快成为中原强国,后通过与楚国的城濮之战,成为了中原的霸主,之后百年晋楚争霸不断,楚庄王时,晋楚发生邲之战,晋军大败,楚国获得了中原霸主。

春秋争霸战争的实质:

奴隶主之间相互掠夺人口与财富,争取诸侯间的领导权的战争。

春秋争霸战争的影响:

1、加速了奴隶制的瓦解,促进了新的经济,社会制度的产生。

2、初步实现了局部统一,加速了各区域的民族融合,为全国统一奠定了基础。

3、争霸战争给人民带来的灾难。

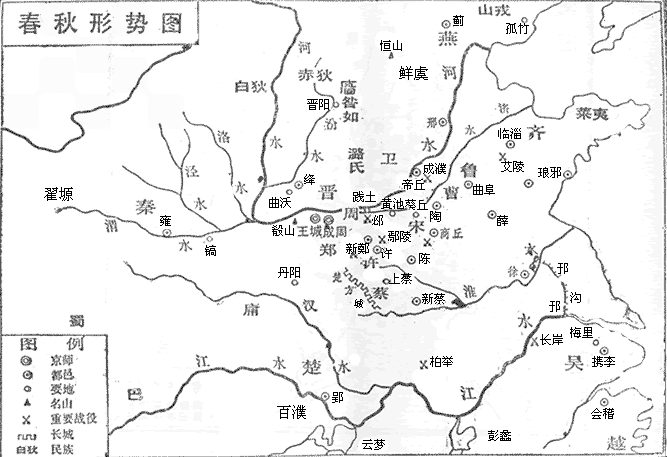

春秋时期形势图:

春秋五霸的另一种说法:

齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公和楚庄王,此说法见于《史记》。

战国时期:

战国时期是指公元前475年-公元前221年,经过春秋时期的兼并战争,到战国时形成了齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦这七个诸侯强国,历史上称为战国七雄。

三家分晋:

战国初年,晋国卿大夫中的韩、赵、魏三家瓜分晋国。

田氏代齐:

三家分晋后,齐国大夫田氏取代原来的国君,建立了田氏齐国。

桂陵之战、马陵之战:

公元前4世纪中期,齐国军师孙膑以“围魏救赵”的巧计在桂陵和马陵两地大败魏国主帅庞涓,魏国从此一蹶不振。

长平之战:

公元260年,秦、赵于长平交战,赵军大败。从此东方六国再也无力抵御秦军的进攻。

战国兼并战争的实质:

封建地主之间的争夺土地人口兼并战争。在兼并战争中,诸侯国不断减少,为后来秦建立统一多民族国家奠定基础。

春秋争霸与战国兼并战争的对比:

1、相同点:

(1)都具备争夺土地与人口的特性。

(2)都给人民带来了灾难。

2、不同点:

(1)阶级不同:战国兼并具有封建地主阶级兼并战争性质;春秋争霸仅是奴隶主大国的争霸战争。

(2)战争目的不同:战国兼并的目的是富国强兵,消灭其他国家,达到统一的目的;春秋争霸是大国间争夺霸主的地位。

战国兼并战争的的影响:

1、兼并战争推动了各国的改革,促进了封建经济的发展和封建土地制度的形成。

2、由初期的土地人口的争夺转变为以统一为目的,促进了封建政治制度的形成和民族融合。

3、给人民带来深重灾难。

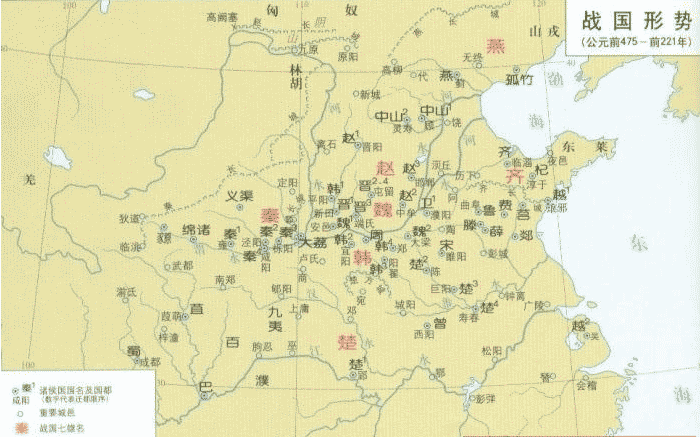

战国时期形势图:

孔子名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人,著名的思想家、教育家和儒家学派的创始人。他建立了以“仁”为核心、以“复礼”为目的的思想体系,作为整个儒家的理论基础。在政治方面,他宣传“为政以德”和“礼治”,以“德”来治理人民,以“礼”来治理国家。他创办私学,提倡“有教无类”的教育体系。他整理的《诗》、《书》、《礼》、《易》、《乐》、《春秋》六经成为儒家基本的经典。他的言行由弟子或再传弟子记录编纂成《论语》,成为研究孔子思想最可靠的依据。

孔子思想的特性:

孔子的思想核心是“仁”“礼”。“仁”的主张是“仁者爱人”,这一主张是要求统治阶级体察民情,反对苛政。孔子认为,要实现“爱人”,还要遵循“忠恕”之道,就是“己所不欲,勿施于人”的要求。“礼”的主张是“克己复礼”,就是说要克制自己,使自己符合“礼”要求,孔子追求的“礼”是西周的等级名分制度,孔子还进一步提出了“正名”的主张,就是校正等级秩序,达到贵贱有序。这体现了他政治思想保守一面。

孔子、孟子、荀子的观点对比:

|

|

伦理观 |

治国理念 |

民本思想 |

历史观 |

|

孔子 |

性相近 | “仁”“为政以德” | “节用而爱人”“为政以德” | “克己复礼” |

|

孟子 |

性善论 | “仁政”“施人与民” | “民贵君轻” | 社会进步 |

|

荀子 |

性恶论 | 强调“仁义”“王道” | “水能载舟,亦能覆舟” | 社会进步 |

孔子思想学说形成背景:

1.社会变革:春秋末期,井田制瓦解,诸侯争霸、兼并土地的战争日益频繁,旧的社会秩序被打破;思想意识和文化上,“学在官府”的局面被打破。

2.鲁国的文化传统:“周礼尽在鲁”。鲁国文化上仍保留许多周文化的传统,这有利于孔子把西周依赖的礼乐文化加以改造而创立自己的学说。

孔子的历史地位:

孔子是我国古代伟大的思想家、政治家和教育家,是儒家学派的创始人。他不仅对中国文化发展产生了深远影响,也对世界闻名的发展作出了卓越贡献。被推崇为“圣人”,受到后人景仰。联合国教科文组织把他列为世界十大历史名人之一。

孔子的思想成就和文化贡献

|

领域 |

核心 | 内容 | |

| 思想学说 | 哲学和政治思想 | “仁”和“礼”:“仁者爱人”“克己复礼”“为政为德” | 反对苛政刑杀,要求体贴民情,主张遵循周礼,用德教化百姓 |

| 教育思想 | 有教无类、因材施教、事实就是、学思结合、坚持真理 | 知之为知之,不知为不知;学而不思则罔,思而不学则殆 | |

| 文化贡献 | 创办私学,整理《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》六经 | 弟子三千,儒家五经 | |

孔子的教育理念在其弟子上的体现:

据传,孔子弟子三千,这里的三千不是确切的三千名学生,而是指孔子的门徒很多,而孔子的弟子们才是一代代把儒家发扬光大,成为中国历史上重要的思想。这和孔子的教育理念是分不开的。

在教育对象上,孔子主张“有教无类”,是指施教不分贫富贵贱,不分种族、地域。孔子的弟子有有鲁国的颜渊、冉求,卫国的子夏、子贡,宋国的司马耕,吴国的子游,楚国的公孙龙,秦国戎族的秦祖。从出身来说,有贵族出身的孟懿子和南宫适,有贫贱出身的冉壅,有商人出身的子贡,还有梁父大盗颜涿聚。这一思想打破了传统的受教育的等级界限,扩大了教育对象。

孔子很重视对学生的“因材施教”,他根据每个人的特点,分别用不同的方法进行教育。他着重培养德行、言语、政事和文学四科的人才。他满意地对人说过:“德行:颜渊,闵子骞。冉伯牛,仲弓。言语:宰我,子贡。政事:冉有,季路。文学:子游,子夏。”意思是:“以德行著称的:有颜渊,闵子骞,冉伯牛,仲弓。擅长辞令的:有宰我和子贡。谙熟政事的:是冉有和季路。以文学著名的:有子游和子夏。”使不同长处的学生都学到的知识,在社会上发挥了自己的作用。

孔子在教育教学中既注意保护他们的个性特点,又因势利导促进他们的全面发展。弟子冉有问孔子:“我应该去远行么?”孔子回答:“你应该立刻去。”弟子公西华也问了同样的问题,孔子却给出了不同的答案:“你的父兄还在,最好谨慎出行。”公西华表示不解,问:“我实在不明白,同样的问题,回答却大相径庭。请问这是为什么呢?”孔子说:“冉求禀性柔弱退让,所以激励他进取;你莽撞勇武,所以要抑制警戒。”

是指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争奇斗艳的局面。当时代表各阶层、各派别政治力量的学者或思想家,都希望按照本阶层或者本集团的利益要求,对宇宙对社会万事万物作出解释。他们著书立说,广收门徒,高谈阔论,争相发表自己的见解。

百家争鸣的特征:

“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,是中国学术文化,思想道德发展史上的重要阶段,奠定了中国思想文化发展基础。

春秋战国时期法家的学说对当时统治者最有用的原因:

韩非是战国时期法家的代表人物。他认为历史发展的,其学说为新兴地主阶级的改革提供了理论依据。他提出的建立君主专制中央集权和实行法治的主张,为结束诸侯割据,建立统一的中央集权的封建国家提供了理论依据。

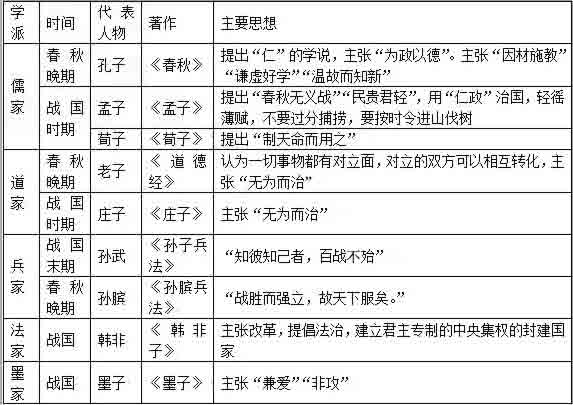

百家争鸣中主要人物、代表作、主要思想

与“下面是某位同学在学习了春秋战国的相关知识后写作的片断,请...”考查相似的试题有:

- 我们现在的泰安在战国时期应该属于下列哪个诸侯国管辖范围之内?A.秦国B.燕国C.楚国D.齐国

- 指挥长平之战的秦国军事家是[ ]A.孙武B.孙膑C.白起D.赵括

- 既属于“春秋五霸”,也是“战国七雄”的诸侯国是( )A.齐国B.晋国C.宋国D.吴国

- 春秋五霸依次是齐桓公、晋文公、 、 和 ;战国七雄是指齐、楚、 、 、 、 和秦。

- “有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚;苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。”蒲松龄这句话主要描述的历史人物...

- 关于世界三大宗教的叙述不正确的是( )A.都产生于亚洲B.都在社会矛盾尖锐的情况下产生C.依次产生的时间间隔大致相同D.客...

- 实现社会和谐是人类孜孜以求的共同理想。结合所学知识完成下面探索任务。步骤一走近历史,欣赏“和谐”篇章(1)列举古代中国出...

- 把下列相关的内容连接起来。1、退避三舍A、吴越争霸2、卧新尝胆B、晋楚争霸3、纸上谈兵C、西周灭亡4、知己知彼,百战不殆D、...

- 下列属于道家学派的人物有①孔子②孟子③老子④庄子[ ]A.①③B.②③C.③④D.②④

- 请将所提供的选项前的字母代号填入表格中相应的空格内A.墨子B.韩非C.孟子D.庄子 E.道家F.法家G.儒家H.墨家思想家学派...