本试题 “阅读下列材料,分析回答下列问题。材料一:山西省交城县城西的安定村积极推广使用日光温室、猪圈、厕所和沼气池“四位一体”的生态农业模式,取得了良好的经济...” 主要考查您对大气的受热过程

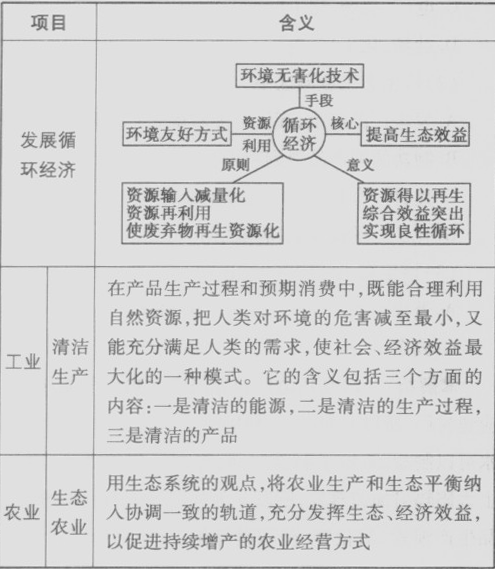

中国走可持续发展道路的实施途径——循环经济

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

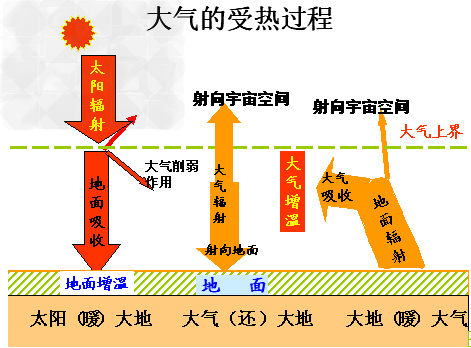

- 大气的受热过程

- 中国走可持续发展道路的实施途径——循环经济

能量来源:

太阳辐射是地球表面最重要的能量源泉。地面是近地面大气主要、直接的热源。太阳辐射的波长范围是:0.15~4微米。

太阳辐射的能量主要集中:可见光(0.4~0.76微米)

太阳辐射——“短波辐射”,地面辐射——长波辐射,大气辐射——长波辐射

受热过程:

①太阳辐射到达地球大气上界。

②太阳辐射穿过大气层,大气对太阳辐射的削弱作用(吸收、反射和散射作用)。

③太阳辐射到达地表。部分被地表反射,部分被地面吸收,从而使地面增温。

大气对太阳辐射的削弱作用:

①吸收作用:具有选择性,水汽和二氧化碳吸收红外线,臭氧吸收紫外线,对于可见光部分吸收比较少。

②反射作用:无选择性,云层、尘埃越多,反射作用越强。例多云的白天温度不太高。

③散射作用:具有选择性,对于波长较短的篮紫光易被散射。例晴朗的天空呈蔚蓝色等。

对地面的保温效应:

①地面吸收太阳短波辐射增温,产生地面长波辐射

②大气中的CO2和水汽强烈吸收地面的长波辐射而增温

③大气逆辐射对地面热量进行补偿,起保温作用。

影响地面辐射大小(获得太阳辐射多少)的主要因素:

纬度因素,太阳高度角的大小不同,导致地面受热面积和太阳辐射经过大气层的路程长短,是影响的主要因素,同时,它的大小受下垫面因素(反射率)和气象因素等的影响。

逆温现象:

对流层由于热量主要直接来自地面辐射,所以海拔越高,气温越低。

一般情况下,海拔每上升1000米,气温下降6°C。

有时候出现下列情况:①海拔上升,气温升高;②海拔上升1000米,气温下降幅度小于6°C。这就是逆温现象。

逆温现象往往出现在近地面气温较低的时候,如冬季的早晨。逆温现象使空气对流运动减弱,大气中的污染物不易扩散,大气环境较差。

A发生时稳定性特别强(不利于垂直运动),易出现大气污染

B最有利于逆温发生的条件是平静而晴朗的夜晚

C日出前后的逆温层最厚,日出后地面温度升高,逆温层慢慢消失。

逆温的类型:

(1)辐射逆温:

经常发生在晴朗无云的夜间,由于大气逆辐射较小,地面辐射散失热量多,近地面气温迅速下降,而高处气层降温较少,从而出现上暖下冷的逆温现象。这种逆温现象黎明前最强,日出后逆温层自下而上消失.这种逆温现象主要发生在气温日较差的晴天晚上和黎明。地面热量辐射散失,越接近地面空气越冷,导致逆温。过程为:

图a为正常气温垂直分布情形;在晴朗无云的夜间,地面辐射冷却很快,贴近地面的气层也随之降温。离地面愈近,降温愈快,离地面愈远,降温愈慢,因而形成了自地面开始的逆温(图b);随着地面辐射冷却的加剧,逆温逐渐向上扩展,黎明时达最强(图c);日出后,太阳辐射逐渐增强,地面很快增温,逆温便逐渐自下而上地消失(图d、e)。辐射逆温厚度从数十米到数百米,在大陆上常年都可出现,以冬季最强。冬季夜长,逆温层较厚,消失较慢。

(2)平流逆温:

暖空气水平移动到冷的地面或冷空气层上,由于暖空气的下层受到冷地面或大气的影响而迅速降温,上层受影响较少,降温较慢,从而形成逆温。这种逆温现象主要出现在中纬度沿海地区。

(3)地形逆温:

它主要由地形造成,主要发生在盆地和谷地中,由于山坡散热快,冷空气循山坡下沉到谷底,谷底原来的暖空气被冷气抬挤上升,从而出现温度的倒置现象。这种逆温现象主要发生在晚上。还有一种情况是,冬半年冷空气在向低纬度地区运动过程中,因冷空气较冷重,把地势较低盆地和谷地地区填满(形成冷空气湖),而盆地上空是暖空气,在盆地上空暖空气与盆地内冷空气交界的大气层形成逆温现象。这种逆温现象发生在冬半年。

(4)锋面逆温:

锋面附近因上面为暖空气,下面为冷空气,所以也会出现逆温现象,如我国云贵高原东部冬半年受昆明准静止锋影响,上空出现逆温现象,形成贵阳一带的阴雨冷湿天气。

(5)下沉逆温:

在高压控制区,高空存在着大规模的下沉气流,由于气流下沉的绝热增温作用,致使下沉运动的终止高度出现逆温。这种逆温多见于副热带反气旋区(海洋上空),它的特点是范围大,不接触地面而出现在某一高度上。这种逆温因为有时像盖子一样阻止了向上的湍流扩散,如果延续时间较长,对污染物的扩散会造成很不利的影响.此外,寒流影响下也会促使逆温现象的形成。

逆温现象与空气质量的关系:

逆温的存在,对天气和大气污染物的扩散有相当大的影响:它阻碍空气对流运动,妨碍烟尘,污染物,水汽凝结物的扩散,有利于雾的形成并使能见度变差,使大气污染更为严重。

太阳辐射的波长范围示意图:

大气的受热过程示意图:

逆温产生的过程图示:

特别提示:

(1)大气的受热过程是大气吸收少量太阳短波辐射和大量地面长波辐射而增温的过程。

(2)大气对太阳短波辐射的吸收具有选择性,如臭氧吸收紫外线,水汽和二氧化碳吸收红外线,而能量最强的可见光则被吸收的很少。

中国走可持续发展道路的途径:

循环经济:

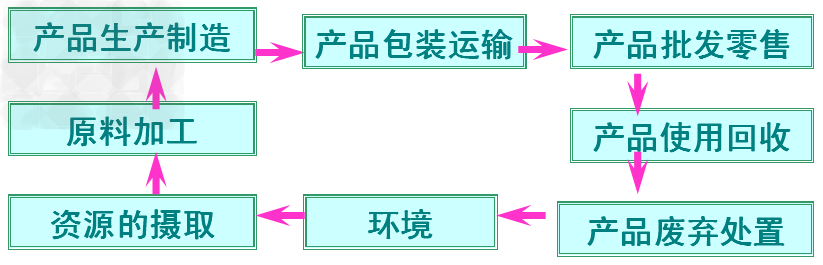

1、概念:循环经济是将清洁生产和废弃物的综合利用融为一体的经济,实现“资源—生产—流通—消费—废弃物再资源化”的封闭式循环流动。

2、基本原则和最基本特征:

基本原则:减量化原则、再使用原则、再循环原则;

最基本特征:自然资源的低投入、高利用和废弃物的低排放、资源化。

3、根本目的:保护日益稀缺的环境资源。

4、我国实施循环经济的必要性:

①发展经济与保护环境的矛盾十分突出

②长期的粗放型经济模式,环境污染和生态问题已十分突出。

在日常生活中,我们可以采取以下行动:

①积极参加植树活动;

②使用可再生材料制成的工作、生活用品;

③节约能源;

④节省使用自然资源;

⑤改变不利于环境保护的饮食习惯;

⑥尽量利用公共交通,短途旅行尽可能骑自行车或以步当车;

⑦在居室、庭院中种植多叶植物;

⑧爱护每一块绿地;

⑨动员周围的人为环保尽心尽力;

⑩亲近大自然,和我们的动植物朋友和谐相处;

⑩关心并积极参与科技事业,使之成为改善状况的动力;

⑩从事每项活动前,充分考虑其对环境的影响,并采取预防措施。

传统经济和循环经济:

线性经济:资源—生产—消费—废弃物

排放 单向流动

循环经济:资源—生产—消费—废弃物

排放—资源 循环式流动

循环经济实现要求:

1、在工业经济结构中——清洁生产。

①清洁生产:在产品生产过程和预期消费中,既能合理利用自然资源,把人类对环境的危害减至最小,又能充分满足人类的需要,取得最大社会经济效益的一种模式。

②它的含义包括三个方面的内容:一是清洁的能源,二是清洁的生产过程,三是清洁的产品。

③清洁生产的定义包含了两个全过程控制:

生产全过程和产品整个生命周期全过程。

④清洁生产与末端治理的差异

末端治理:被动地在污染物产生之后方寻求解决

清洁生产:积极主动地以防范于未然的态度,及各种技术、方法,提高资源利用率,减少资源消耗,增加产量降低成本;减少或消除污染物的产生;实现了资源的可持续利用,带来了经济效益、环境效益。

生产观念的转变:从原来的"治理污染"转变为“预防污染” 二者将长期共存

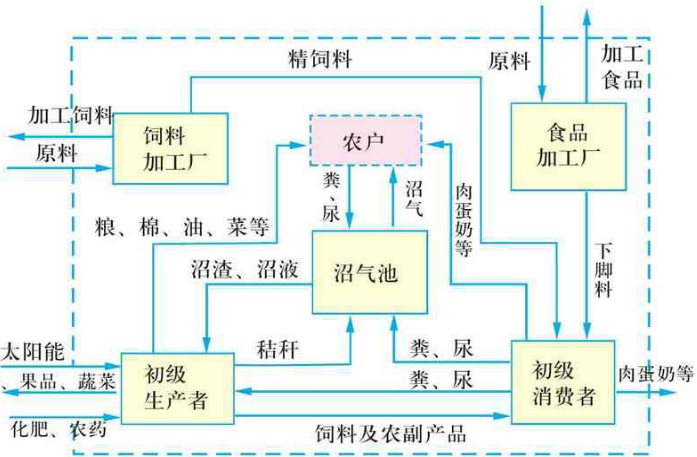

2、农业生产模式一生态农业

①概念:一种社会、经济与生态效益密切结合的现代农业模式

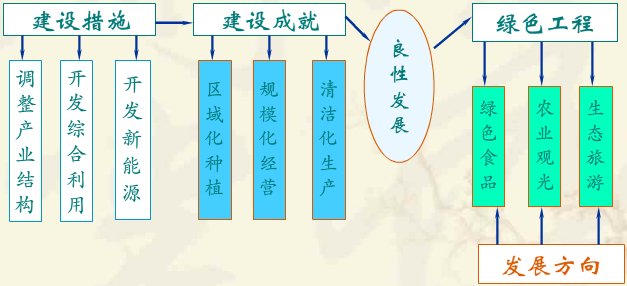

②留民营生态农业建设的主要措施:

调整产业结构→变单一农业为农、林、牧、副、渔五业并举;

实行综合循环利用→净化环境,保护土地循环利用;

开发利用沼气、太阳能等新能源 →不同时空、多层次、多形式的新能源利用网络。

③广开源流,开发利用新能源:

| 能源形式 | 利用方式 |

| 沼气 | 沼气池 |

| 太阳能 | 太阳灶;太阳能热水器;太阳能采暖房 |

| 生物能 | 省柴灶 |

⑤留民营生态农业建设取得成就:

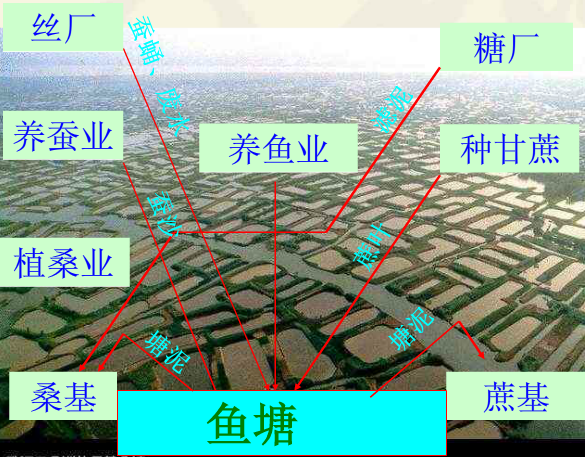

3、珠江三角洲的基塘生产:

与“阅读下列材料,分析回答下列问题。材料一:山西省交城县城西...”考查相似的试题有:

- 下图是“某时段近地面由于热力原因形成的等压面垂直分布示意图(单位:hPa)”。读图回答下题。若该天气系统东移,则以下判断正确...

- 大气主要的直接热源是[ ]A、太阳辐射B、大气逆辐射C、地面辐射D、大气辐射

- “蓝蓝的天上白云飘,白云的下面马儿跑……”歌词中赞美的蓝天,其蓝色的形成是由于A.大气对太阳辐射的吸收作用B.大气对太阳辐...

- 下列地理现象,按其内在联系的正确连线是[ ]A. 城市上空的雾比郊区多——大气的反射作用B. 霜冻多出现在早春或晚秋的晴夜——大气...

- 太阳辐射能力最强部分主要集中的波长范围是( )A.可见光区B.红外线C.紫外线D.无法确定

- 在2009年9月25日匹兹堡闭幕的联合国气候变化峰会上,美国和中国这两个全球最大温室气体排放国的立场最受瞩目,读材料完成下列...

- 图1为冷锋示意。读图1回答31-33题。小题1:甲、乙、丙按气温由高到低的排列顺序是 ( )A.甲>乙>丙B.乙>甲>丙C.丙>乙>甲D....

- 下列是我国西南某城市图,因为附近发现了大型黄铜矿(CuFeS2),计划建一冶炼厂及水电站。据此回答下列问题。小题1:水电站建...

- 阅读材料,回答下列问题。材料一:如下图。材料二:在中国最贫困地区之一的陕西省北部的曹辛庄,大多数家庭都用煤炭取暖做饭...

- 西部大开发战略实施10年,成绩令人瞩目:西部的经济实力大幅提升;基础设施建设有了突破性进展;社会事业建设得到加强;生态...