本试题 “下图中a为晨昏线,c为经线,b为c线上地球自转线速度最大的点。读图回答1—2题。1、当a、c两线重叠时,下列叙述正确的是[ ]A、北京和海口昼夜等长B、北极圈及其...” 主要考查您对地球自转的地理意义

地球自转运动和公转运动的关系

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 地球自转的地理意义

- 地球自转运动和公转运动的关系

地球自转的地理意义:

1、昼夜更替:

此处需要注意,容易理解为自转产生了昼夜现象,但地球不自转仍有昼夜现象,在一年中地球公转也会使某一地有一次昼夜变化,只有地球不停地自转,才会产生昼夜更替现象。

(1)在晨昏线上各地,太阳高度为0°;

(2)太阳直射光线与晨昏线成90°;

(3)直射点A与晨昏线和极昼(夜)最小纬线圈切点B的纬度之和等于90°;

如当太阳直射在北回归线(23°26′N)时,切点B的纬度为66°34′N。

当太阳直射在20°S时,切点B的纬度为70°N。

2、地方时与区时:

(1)地方时

概念:因经度不同而出现不同的时刻,称为地方时。因此,不同经线上具有不同的地方时。

随地球自转,一天中太阳东升西落,太阳经过某地天空的最高点时为此地的地方时12点。

正午太阳高度是正午时太阳光线与地面的夹角,是一日内最大的太阳高度。

经度相同的地方,地方时相同;经度不同的地方,地方时不同。

南、北极点不计地方时;东早西迟;

经度每隔15°,地方时相差1小时;

经度每隔1°,地方时相差4分钟;

①求经度差

②把经度差转换为时间差

③东加西减:

若所求地在已知地的东面,加上时间差;

若所求地在已知地的西面,减去时间差。

(2)时区和区时

①时区的划分

2)以0°经线为中央经线,向东、西方向各取7.5°,合计为15°,该时区称为中时区(或零时区)。

3)以中时区为起点,向东、西方向各划分12个时区。180°经线是东、西十二时区共同的中央经线。

注意:中时区、东西十二区的特殊性

②区时

定义:每个时区都以其中央经线的地方时作为该区的区时。

中央经线=时区数×15°

例如:东八区的中央经线是120°E;西五区的中央经线是75°W

区时计算:

求所在地的时区

求时区差

东加西减:

若所求时区在已知时区的东面,加上时区差;

若所求时区在已知时区的西面,减去时区差。

(3)日期变更:

抓住两个要点:

确定180°经线

确定0点或者24点所在的经线

地球上水平运动的物体,无论朝哪个方向运动,都会发生偏向,在北半球偏右,在南北半球偏左。赤道上经线是互相平行的,无偏向。

地球在自转过程中,球上各质点都在绕着地轴作圆周运动。因此,就会产生惯性离心力。这种离心力随着物体距离地轴半径的增大而增大,也就是说,从赤道向两极,惯性离心力逐渐减小。使得地球由两极向赤道逐渐膨胀,长期作用使地球变成两极稍扁、赤道略鼓的椭球体形状。

1、昼夜更替:

此处需要注意,学生容易理解为自转产生了昼夜现象,但地球不自转仍有昼夜现象,在一年中地球公转也会使某一地有一次昼夜变化,只有地球不停地自转,才会产生昼夜更替现象。

(1)在晨昏线上各地,太阳高度为0°;

(2)太阳直射光线与晨昏线成90°;

(3)直射点A与晨昏线和极昼(夜)最小纬线圈切点B的纬度之和等于90°;如当太阳直射在北回归线(23°26′N)时,切点B的纬度为66°34′N。当太阳直射在20°S时,切点B的纬度为70°N。

2、地方时与区时:

(1)地方时概念:因经度不同而出现不同的时刻,称为地方时。因此,不同经线上具有不同的地方时。

随地球自转,一天中太阳东升西落,太阳经过某地天空的最高点时为此地的地方时12点。

正午太阳高度是正午时太阳光线与地面的夹角,是一日内最大的太阳高度。

经度相同的地方,地方时相同;经度不同的地方,地方时不同。

南、北极点不计地方时;东早西迟;经度每隔15°,地方时相差1小时;经度每隔1°,地方时相差4分钟。 3、地方时的计算:

3、地方时的计算:

①求经度差

②把经度差转换为时间差

③东加西减:

若所求地在已知地的东面,加上时间差;

若所求地在已知地的西面,减去时间差。

(2)时区和区时

①时区的划分  1)以15°划分为一个时区.全球划分为24个时区.

1)以15°划分为一个时区.全球划分为24个时区.

2)以0°经线为中央经线,向东、西方向各取7.5°,合计为15°,该时区称为中时区(或零时区)。

3)以中时区为起点,向东、西方向各划分12个时区。180°经线是东、西十二时区共同的中央经线。

注意:中时区、东西十二区的特殊性。

②区时

定义:每个时区都以其中央经线的地方时作为该区的区时。

中央经线=时区数×15° 例如:东八区的中央经线是120°E;西五区的中央经线是75°W

区时计算:

求所在地的时区

求时区差东加西减:

若所求时区在已知时区的东面,加上时区差;

若所求时区在已知时区的西面,减去时区差。

(3)日期变更:抓住两个要点:确定180°经线确定0点或者24点所在的经线

3、物体水平运动的方向产生偏向:

地球上水平运动的物体,无论朝哪个方向运动,都会发生偏向,在北半球偏右,在南北半球偏左。赤道上经线是互相平行的,无偏向。

4、自转对地球形状的影响:

地球在自转过程中,球上各质点都在绕着地轴作圆周运动。因此,就会产生惯性离心力。这种离心力随着物体距离地轴半径的增大而增大,也就是说,从赤道向两极,惯性离心力逐渐减小。使得地球由两极向赤道逐渐膨胀,长期作用使地球变成两极稍扁、赤道略鼓的椭球体形状。

昼夜现象的产生:

(1)昼夜现象产生是由于“地球不透明、不发光、太阳只能照亮地球表面的一半”造成的。昼夜交替是地球的自转造成的。

(2)若地球不自转,也不公转,有昼夜现象,但无昼夜交替现象;若地球只公转不自转,既有昼夜现象,也有昼夜交替现象,只不过昼夜交替的周期为一年。

地转偏向力需要注意的问题:

地转偏向力只改变物体运动的方向,并 不改变物体运动速度的大小。地转偏向力的方向与物体水平运动的方向相垂直。

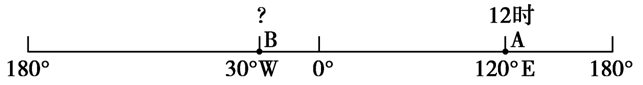

地方时计算技巧:

已知某一点时刻,求另一点时刻时,可用数轴法。具体方法如下:把某一条纬线变形为一个数轴,0°为原点,东经度为正值,西经度为负值。把A(已知时间、地点)、B(未知时间、地点)落实在数轴上。无论A、B实际方向关系如何,在数轴上,若B在A东,由A求B就要加;若B在A西,由A求B就要减。

晨昏线的特点及应用:

晨昏线又叫做晨昏圈,其中半个圆圈代表晨线,半个圆圈代表昏线。

1.晨昏线(圈)的特点

(1)晨昏圈是一个大圆,将地球平分成昼半球和夜半球两部分。

(2)晨昏线上各地,太阳高度为0°;昼半球太阳高度>0°,夜半球太阳高度<0°。

(3)晨昏圈所在平面始终与太阳光线垂直。

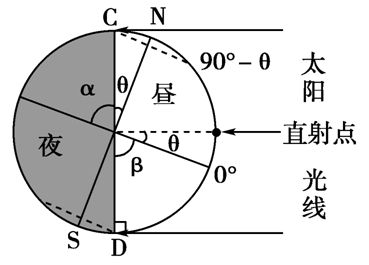

(4)晨昏线和极昼圈(极夜圈)的切点的纬度与太阳直射点的纬度之和等于90°(如上图中α+θ=β+θ=90°)。晨昏线和极昼圈的切点(如上图中C)地方时为24时(0时);晨昏线和极夜圈的切点(如上图中D)地方时为12时。

(5)晨昏线(圈)在春秋分时与经线圈重合,二至时与极圈相切。

(6)晨昏线以15°/小时的速度自东向西移动。

2.晨昏线的应用

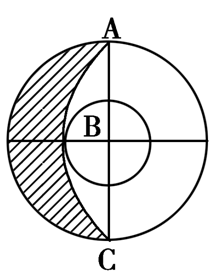

(1)确定地球的自转方向若右图中AB为昏线,则地球呈逆时针方向自转;若BC为昏线,则地球呈顺时针方向自转。

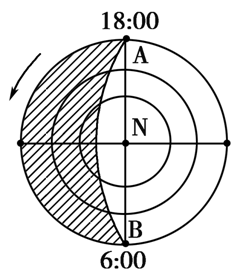

(2)确定地方时过晨线与赤道交点的经线地方时是6∶00,过昏线与赤道交点的经线地方时是18∶00,如右图中BN地方时是6∶00, AN地方时是18∶00。

(3)确定日期和季节

①晨昏线经过南、北极点(与经线重合)可判定这一天为3月21日或9月23日,节气是春分日或秋分日。

②晨昏线与极圈相切:北极圈及其以北出现极昼(南极圈及其以南出现极夜),日期是6月22日前后,节气是夏至日;北极圈及其以北出现极夜(南极圈及其以南出现极昼),日期是12月22日前后,节气是冬至日。

(4)确定太阳直射点的位置

①确定纬度:与晨昏线相切的纬线度数与太阳直射点的度数互余,晨昏线与地轴夹角的度数等于太阳直射点的纬度。

②确定经线:与晨线(昏线)和赤道交点相差90°且大部分或全部在昼半球一侧的经线是太阳直射的经线;过晨昏线与纬线切点,且大部分在昼半球的经线是太阳直射的经线。

(5)确定昼夜长短

晨昏线将地球上的纬线分成昼弧和夜弧两部分,昼长等于该纬线昼弧所跨经度除以15°的商,夜长是夜弧所跨经度除以15°的商。

(6)确定日出、日落时间

某地的日出时间就是该地所在纬线与晨线交点的地方时;日落时间就是该地所在纬线与昏线交点的地方时。

(7)确定极昼、极夜的范围

晨昏线与哪个纬线圈相切,该纬线圈与极点之间的纬度范围内就会出现极昼或极夜现象,南、北半球的极昼、极夜现象正好相反。

概念:

地球自转:地球绕其自转轴的旋转运动,就叫做自转。

地球公转:地球绕太阳做周期性的旋转运动,就叫做公转。

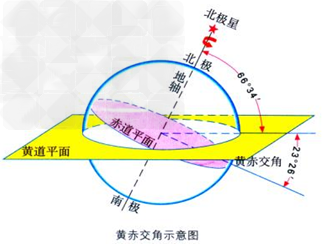

黄赤交角及其影响:

(1)地球在公转过程中,有两个重要的特点:

①地球是斜着身子绕日公转的。因此,地球公转轨道平面(即黄道平面)同赤道平面不重合,它们之间的交角就是黄赤交角。目前,黄赤交角是23°26ˊ。

②地轴在宇宙空间的方向不因季节而变化。而太阳与地球的相对位置随时在变,这就引起了太阳直射点纬度位置的周年变化。

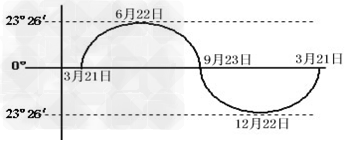

(2)黄道与地球的交点:太阳直射点。此交点位于最北是夏至,最南为冬至,位于赤道为春秋分。

(3)黄赤交角的影响:由于黄赤交角的存在,并且地轴在宇宙空间的方向不因季节而变化,因而,太阳直射点相应地在南北回归线之间往返移动。

(4)黄赤交角变化的影响:

如果黄赤交角变大,太阳直射点的范围将增大,昼夜长短变化的周期将延长,四季的差异将更明显。从温度带上来说,直射的范围加大了,也就是热带的范围加大了,同时,晨昏线转过的角度也将随之增大,极昼极夜的范围也将增大,即寒带的面积也将增大,这样,温带的面积将减小。同理,如果黄赤交角变小,热带和寒带的范围减小,温带的范围会扩大。温度带的变化必然会对生态环境造成重大影响,一些生物生存所适宜的气候、温度发生了根本变化,它们可能会进行大规模的迁徙,甚至因此而灭绝。

地球自转和公转的比较:

| 旋转中心 | 地轴 | 太阳 |

| 方向 |

自西向东 |

自西向东 |

| 周期 | 太阳日、恒星日 | 恒星年、回归年 |

| 角速度 | 15o/h 除南北两极点外,各地自转角速度相等 |

远日点:57’/d 近日点:61’/d |

| 线速度 | 因纬度而异 V=wr |

远日点:29.3km/s 近日点:30.4km/s |

| 地理意义 | 昼夜更替、时差、水平物体偏移 | 四季形成、五带划分 |

光照图的判读:

(1)判断南北极,通常用于俯视图,判断依据为:从地球北极点看地球的自转为逆时针,从南极看为顺时针;或看经度,东经度递增的方向即为地球自转的方向。

(2)判断节气,日期及太阳直射点的纬度晨昏圈过极点(或与一条经线重合),太阳直射点是赤道,是春秋分日;晨昏线与极圈相切,若北极圈有极昼现象为北半球的夏至日,太阳直射点为北纬23o26',若北极圈有极夜现象为北半球的冬至日,太阳直射点为南纬23o26'。

(3)确定地方时在光照图中,太阳直射点所在的经线为正午12点,晨昏线所包围的白昼部分的中间经线为12点,晨线与赤道交点经线的地方时为6点,昏线与赤道交点经线为18点,依据每隔15o,时间相差1小时,每1o相差4分钟,先计算两地的经度差(同侧相减,异侧相加),再转换成时间,依据东加西减的原则,计算出地方时。

(4)判断昼夜长短求某地的昼(夜)长,也就是求该地在纬线圈上昼(夜)弧的长度,这个长度也可由昼(夜)弧所跨的经度数来推算。

(5)判断正午太阳高度角先求所求地区与太阳直射点的纬度差,若所求地和太阳直射点在同一半球,取两地纬度之差,若所求地和太阳直射点不在同一半球,取两地纬度之和,再用90o-两地纬度差即为所求地的正午太阳高度。

晨昏线与经线和纬线:

(1)根据晨昏线与纬线相交判断问题

①晨昏线通过南北极可判断这一天为3月21日或9月23日前后;

②晨昏线与南北极相切,北极圈内为昼,可判断这一天为6月22日前后,北半球为夏至日,北半球为夏季,南半球为冬季。

③晨昏线与南北极相切,北极圈内为夜,可判断这一天为12月22日前后,北半球为冬至日,北半球为冬季,南半球为夏季。

(2)根据晨昏线与经线相交关系判断昼长和夜长推算某地昼长或者夜长,求昼长时,在昼半球范围内算出该地所在地的纬线圈从晨线与纬线圈交点到昏线与纬线圈交点,所跨的经度除以15即该地昼长,如果图上只画了昼半球的一半,要注意,图中白昼所跨经度差的2倍,除以15才是该地的昼长。

黄赤交角:

(1)赤道平面和黄道平面的交角。目前是23o26'。

(2)太阳直射点在南北回归线之间的移动

与“下图中a为晨昏线,c为经线,b为c线上地球自转线速度最大的点...”考查相似的试题有:

- 图中MQN为某纬线的一段,线PQO与MQN相垂直,MPN为部分晨昏线,O点所在纬线自转线速度最大。读图回答下列各题。小题1:当弧MQN...

- 北京时间是( )A.东八区内120°E的地方时B.北京所在经线的地方时C.亚洲各国共同使用的时间D.与世界时保持一致

- 某游客的日记中写道:北京时间2时l5分,霞光就撒满了有我国“东方第一镇”之美誉的某边镇小镇的市场上,这儿早已集聚了大量的、...

- 人们通常以经度0°,38°N为极点,将陆地相对集中的半球,称为“陆半球”,另一半球为“水半球”。当夜半球与“陆半球”重叠最多时A....

- 关于国际日界线和时区,叙述正确的是( )A.国际日界线的东侧是东十二区B.国际日界线就是180°经线C.全球共划分为25个时区D...

- 天安门广场上每天五星红旗与旭日同升,下列日期升旗时间最早的是( )A.春节B.国际劳动节C.国庆节D.元旦

- 下图是经纬网图,O为南极点,MB为晨线,与70°纬线相切且与经线OA相交于M点,此时北京时间为10时。读图回答下列各题。小题1:图...

- 读太阳直射点移动轨迹图(甲)和地球公转示意图(乙),完成下列要求:(13分)(1)将甲图中A、B、C、D标在乙图中相对应的位置上。(1...

- 北半球夏至日时,下列城市的昼长按由长到短的排列顺序,正确的是( )A.武汉、乌鲁木齐、台北、兰州B.乌鲁木齐、兰州、武汉...

- 下列关于地球的日期及日界线的说法,正确的是:A.日界线都是固定不变的B.地球上的日期在任意时刻都有两个C.东十二区和西十...