本试题 “学校开展编排历史短剧活动,七一班的同学找来了A《本草纲目》、B《资治通鉴》、C《水浒传》、D《送子天王图》等书做道具,请你帮忙分派给下列演员。直接在破...” 主要考查您对隋唐的书法和绘画艺术

司马光和《资治通鉴》

明清小说(四大名著)

李时珍和《本草纲目》

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 隋唐的书法和绘画艺术

- 司马光和《资治通鉴》

- 明清小说(四大名著)

- 李时珍和《本草纲目》

又名吴道玄,河南阳翟人,是唐代最杰出的画家,对山水画和人物画都有很高的造诣,有“画圣”之称,吴道子在传统的兰叶描和西域的铁线描之外,创作出了一种莼菜条的笔法。他还发展了梁朝的张僧繇的晕染法,于焦墨痕中,别施彩色,使画面更富有立体感。吴道子以轻盈飘逸的“吴带当风”的风格独步唐代画苑,现存了《送子天王图》据传就是他的作品。

隋唐时期各类作品的艺术特点:

1.唐朝的雕塑艺术,以石雕和泥塑最为杰出。

2.隋唐时期的绘画,题材广泛,风格多姿多彩。宗教画生活气息浓厚,人物画重用线条表现人物的形态,山水、花鸟成为绘画的主题。

3.隋唐的书法汇合了南朝书法的秀美和北朝书法的雄健,创出新的风格。

4.隋唐乐舞受西域和周边邻国的影响,风格多样,有壮阔欢腾的盛世特色。

隋唐时期艺术发展:

《送子天王图》:

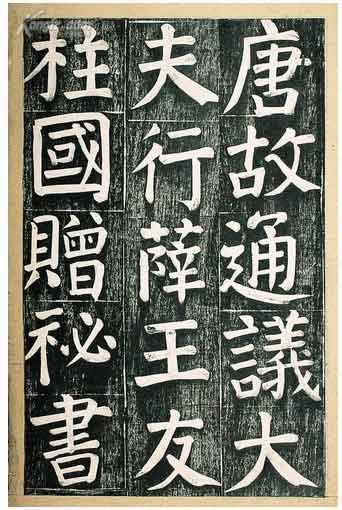

《颜氏家庙碑》(局部):

《资治通鉴》是北宋时期司马光编纂的一部编年体史书。全书共294卷,叙事上起周威烈王二十三年(前403),下迄后周世宗显德六年(959),以事系年,详略得当,以述事论人为主,全书绝大部分篇幅记述了历代治乱兴衰,以供统治者借鉴。

比较《史记》和《资治通鉴》的异同:

1、相同点:

都是我国古代著名的通史巨著,即不限于某个特定的朝代,而是贯通历代的著作。

2、不同点:

(1)编写体例不同;《史记》是纪传体,以人物为中心,《资治通鉴》是编年体,以时间为主线。(2)内容不同;《史记》记述了从传说中的黄帝到汉武帝时期约3000年的主要历史;《资治通鉴》按年月日的顺序记述了从战国时期到五代末年 共1362年的历史。(3)编写目的不同,《史记》是一部纯历史著作;而《资治通鉴》则以与历代朝政兴衰得失相关的政治、军事、民族关系为主要内容,取“鉴于往事,有资于治道”之意。

《资治通鉴》的历史意义:

《资治通鉴》是我国现存的第一部编年体通史,取材重在历治兴衰,意在使君主借鉴其中的经验教训。这部书对研究我国古代历史有重要价值。

司马光:

司马光:

司马光,字君实,陕州夏县人。是我国北宋时期政治家、文学家、史学家。据传司马光天生聪慧,七岁时就已经有成人的思维了,他非常喜欢读书,甚至在读书的时候不知道寒暑饥渴。有一天,司马光的小伙伴们在院子里玩,一个孩子不慎跌入了大水缸之中溺水,其他孩子只能着急的看着,不知道怎么办;这时司马光用石头把水缸砸碎,水洒了出来,溺水孩子得救了,这就是著名的故事——司马光砸缸。

宋仁宗宝元初年中了进士甲科,那时他才二十岁。后来跟随老师庞籍做了并州的通判,那个地方河西多良田,但是西夏人侵吞那里的土地,成为了河东边的祸患,司马光向庞籍建议:“筑造两座堡垒来牵制西夏,并且招募百姓去耕种,耕地的人多了,粮食的价格就会下降,也可以缓解河东粮食贵运输难的问题。”庞籍接受了他的意见。后来庞籍病死了,司马光对他的妻子像母亲一样孝顺,对待他的孩子像弟弟一样照顾,当时人们都称颂他贤德。

他性格朴素,不喜欢华丽奢靡的东西。在开封做官时,交趾国进贡给皇帝一只奇异的野兽,说是麒麟。但是司马光建议道:“并不知道它是不是真的,就算是真的,(麒麟)没有自己到降临,不是祥瑞。”皇帝听从了他的话,把贡品还了回去。后来在礼部做官,一天有司上奏皇帝发生了日食,京城白天看不到太阳,群臣纷纷道贺,但是司马光却说:“别的地方能看到太阳,京城却看不到,这是陛下被奸邪蒙蔽了,天下都知道而朝廷却不知道,这其实是灾祸,不值得庆贺。”皇帝认为他说的很有道理。

宋神宗时,王安石作为宰相推行新法,而司马光私下和王安石私下的交情很深,但是他认为祖宗的法令不能变化,而且发现了王安石新法推行时一部分政策用人不当,祸害了百姓,向王安石提起,但是安石不听,后来和他决裂,成为了坚决反对他的人。

元祐元年,拜为尚书左仆射兼门下侍郎,因为司马光病重,行动不便,皇帝免除了他的朝觐。并且特别准许他乘肩舆,司马光谢绝了皇帝的好意,说:“不见陛下,不能做事。”皇帝只好下诏让他的孩子司马康扶着他觐见。并且说:“不用行礼。”辽和西夏的使臣每次到来,必然问司马光的身体状况,并且命令他们边境的官吏:“宋朝有司马相国在,不要轻易生事,惹出事端。”司马光说到做到,要为朝廷奉献一生,亲自处理各种事务,不分昼夜。宾客们看他身体羸弱,告诉他诸葛亮过度操劳的例子,他却说:“生死都是天命。”后来病情加重,都没有意识了,在梦里反复说的都是国家的大事。

这一年九月司马光病逝,皇帝亲自参加了他的葬礼,追封他为太师、温国公,谥号文正。

人们常常说司马光迂腐守旧,为了保守派的利益不顾百姓,但是并不是这样的,从上面的事件可以看出司马光确实是足智多谋,心系社稷与天下百姓,清廉自居,为人贤德,甚至成为了大宋朝的顶梁柱。司马光与王安石,就竭诚为国来说,二人是一致的,但在具体措施上,各有偏向。王安石主要是围绕着当时财政、军事上存在的问题,通过大刀阔斧的经济、军事改革措施来解决燃眉之急。司马光则认为在守成时期,应偏重于通过伦理纲常的整顿,来把人们的思想束缚在原有制度之内,即使改革,也定要稳妥。司马光最坚决的反对王安石的新法,但是有一点必须要注意就是:司马光之所以与王安石政见不和仅仅是在政治观点上有分歧,在本质上都是为国为民的真君子——纯粹君子之争,绝对不是为了一己私利,不然王安石在痛恨司马光之余也不会由衷的道出:“司马君实,君子人也!”司马光在政治上的理解比王安石要深刻得多,在为变法问题斗得死去活来之后,司马光留下了这样的见解,基本可以概括他对王安石一生的看法“介甫无它,唯执拗耳”。

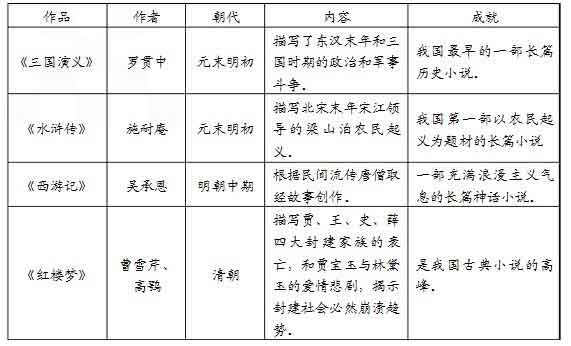

明清是中国小说史上的繁荣时期。从明代始,小说这种文学形式充分显示出其社会作用和文学价值﹐打破了正统诗文的垄断,在文学史上,取得与唐诗﹑宋词﹑元曲并列的地位。清代则是中国古典小说盛极而衰并向近现代小说转变的时期。我国小说在魏晋南北朝时期初具规模,志人志怪,为明清小说的繁荣准备了条件。元末明初,在话本的基础上,产生了长篇章回小说《三国演义》、《水浒传》、《西游记》等。而《三国演义》是罗贯中所记载的在民间流传的三国故事。

四大名著:

四大名著:

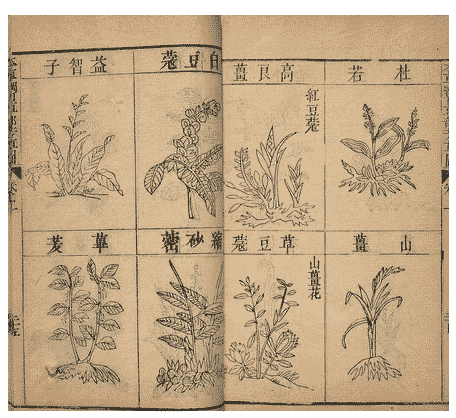

《本草纲目》是明代杰出的医学家和药物学家李时珍历时27年编成的一部具有总结性的药物学巨著,全书共收1892种药物,附药方11000多则,插图1160幅,对每一种药物的名称、性能、用途、制作都作了说明,并且改正了前人关于药物的许多错误和含混的记录,它是我国16世纪以前医药学的丰富总结,被誉为“东方医学巨典”。

李时珍:

李时珍(1518年—1593年),字东璧,时人谓之李东壁。号濒湖,晚年自号濒湖山人,湖北蕲州人,生于明武宗正德十三年(公元1518年),卒于神宗万历二十二年(公元1593年)。中国古代伟大的医学家、药物学家,李时珍曾参考历代有关医药及其学术书籍八百余种,结合自身经验和调查研究,历时二十七年编成《本草纲目》一书,是我国古代药物学的总结性巨著,在国内外均有很高的评价,已有几种文字的译本或节译本,另著有《濒湖脉学》。

《本草纲目》:

李时珍:

李时珍,字东壁,父祖时代行医,青年时便抛弃科举,随父学医。在医疗实践中,李时珍发现了原来的医书记载的草药不全,还有许多错误。于是,他穷毕生之力,批阅了800余家著作,并到北京、河南、江西、南京等地实地考察,访问了成千上万的群众,前后三易起稿,终于写成了《本草纲目》。

与“学校开展编排历史短剧活动,七一班的同学找来了A《本草纲目》...”考查相似的试题有:

- 《步辇图》是唐代画家阎立本的代表作,这幅画反映了[ ]A.唐太宗接见吐蕃使者时的情景B.唐玄宗生活日益奢侈腐化C.唐太宗册...

- 我国史学发达,举世无双,其中浩瀚的史书,体裁多样。名著《资治通鉴》属于[ ]A.编年体B.纪事本末体C.纪传体D.纪言体

- 依据提示信息写出相对应的内容。(1)曾在太原生活过,有“太原公子”之称的唐朝皇帝是____________________。(2)编写编年体...

- 泼辣、富于心计是曹雪芹在《红楼梦》中对_________这个人物的描写。

- “拳打镇关西”、“智取生辰纲”、“武松打虎”等故事情节均出自:[ ]A.《三国演义》B.《水浒传》C.《西游记》D.《红楼梦》

- 下列四大文学名著中,不具有鲜明的反封建思想的是[ ]A.《三国演义》B.《红楼梦》C.《西游记》D.《水浒传》

- 诸葛亮在民间被认为是智慧的化身,以他为主人公的小说是[ ]A.《封神演义》B.《水浒传》C.《三国演义》D.《红楼梦》

- 作者风采:《红楼梦》前80回作者______(1716——1763年),字_______,号________。正白旗的后裔。曹雪芹的祖父很得康熙器重,...

- 仔细观察下图:图一图二请回答:(1)图一、二分别是传说中的哪位历史人物?______________________________________________...

- 东汉张仲景的《 》奠定了中医治疗学的基础;明朝李时珍的《 》被誉为“东方医学巨典”。