本试题 “读下图,回答1~2题。1.方框中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ相应内容排序正确的是①水土流失 ②粮食产量下降 ③土壤盐渍化 ④洪涝灾害增多[ ]A.①③②④B.①④②③C.①④③②D.②④①③2.图中...” 主要考查您对自然环境的整体性

水土流失及其防治

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 自然环境的整体性

- 水土流失及其防治

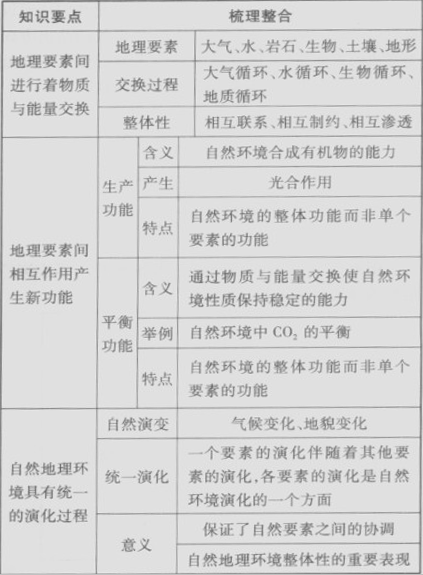

自然环境的整体性:

1、定义:

自然地理环境是由大气、水、岩石、生物、土壤、地形等要素组成的,自然地理环境各组成要素之间是相互作用,相互影响的。陆地环境各要素相互联系、相互制约和相互渗透,构成地理环境的整体性。

2、表现:

主要表现在以下四个方面:

一是地理要素间进行着物质与能量交换;

二是地理要素间相互作用产生新功能;

三是自然地理环境具有统一的演化过程,四是地理要素的变化会“牵一发而动全身”。

自然环境各要素关系:

| 环境要素 | 整体性表现 |

| 大气 | 热量、水分主要来自地面,地面性质直接影响大气的水热状况及运动特征。 |

| 水 | 各种水体之间存在着水分交换,水圈、大气圈、岩石圈、生物圈之间也存在水分的交换,水文是各地理环境因素影响下的综合表现。 |

| 地形 | 由内、外力共同塑造,受河流、冰川、波浪、风、地下水等的影响。 |

| 植被 | 受光、热、水、土壤、营养物质等因素的制约。 |

| 土壤 | 处于岩石圈、水圈、大气圈和生物圈相互作用的交接带,是各种自然地理要素及时间因素综合作用的产物。 |

自然环境整体性表现:

陆地环境的组成:

1、陆地环境的组成——生物

(1)生物的分布与环境

①影响植物分布最重要的因素——气候:

光照

喜光植物:分布在向阳的地方或占据密林的中上层

喜阴植物:分布在背阳、荫蔽的地方,或生长在密林的底层

西双版纳人工经济林运用光的垂直衰减原理,模拟雨林结构建立

热量分布

从赤道到两极,随着热量和温度的有规律变化,形成各种不同的植被带

从沿海到内陆,随着水分条件变化,形成森林、草原、荒漠等不同植被景观

高山地区从山麓到山顶,由于热量和水分的不同,形成了垂直分布的植被带

②植物个体形态对环境的适应:莲和骆驼刺因水分条件不同导致个体形态不同:

莲:具有柔嫩、硕大的叶子,但根系不发达。

骆驼刺:叶子刺化,有非常发达的根系。

地中海气候区植物具有叶子小,叶面上覆盖有蜡质的特点,与夏季炎热干燥有关。

③植物对环境的指示作用:

植物对气候的指示作用及物候对农时、农事的指示作用

干旱地区寻找水源的指示作用

植物对环境污染的指示作用

铁芒萁——红壤等酸性土壤环境

碱蓬——盐碱性土壤环境

芦苇——水湿环境

矮牵牛花——大气中SO2污染

草原与森林指示干旱、半干旱与湿润、半湿润气候特征

“枣发芽,种棉花”反映华北春季气温升高,有利于春播的气候特点

旗状树冠延伸方向代表风向

树桩年轮的疏密可以反映降水量多少状况,在温度变化较少的条件下,树轮较疏,反映降水量较大,反之,较密降水量较少。树木向阳面生长快,年轮较疏。

④影响动物分布的因素:植物分布、气候差异、地形起伏、人类活动等。熊猫——箭竹

悉尼奥运吉祥物:树袋熊——新鲜桉树叶

驯鹿冬季从苔原带南迁针叶林,免受大风雪袭击,而且有充足食物;夏季从森林北迁苔原带,以躲避蚊虫侵扰,同时可以找到更好食物。

(2)生物在地理环境中的作用

生物循环促使物质迁移、能量流动,联系无机界和有机界

改变大气成分:CO2、CH4、H2、NH3、水气→N2、O2

改变陆地水的化学成分,改善陆地的水分状况

参与沉积岩形成,加速岩石风化,促进土壤的形成

绿色植物的环境效益:

绿色植物的环境效益:

通过光合作用保持大气中O2和CO2的平衡,净化空气

绿化植物、营造防护林可以调节气候、涵养水源、保持水土、防风固沙

城市绿地具有吸类除尘、过滤空气、减轻污染、降低噪声及美化环境等作用

2、陆地环境的组成——土壤:

(1)土壤在地理环境中的作用

概念:陆地表面具有一定肥力,能够生长植物的疏松表层,具有肥力是土壤的本质属性

作用:结合陆地环境的枢纽、联系有机界与无机界的中心环节,使地表由岩石裸露变为草木丛生

(2)土壤的肥力特性及其重要性

肥力概念:土壤能同时不断地供应和调节植物在生长过程中所需的水分、养分、空气和热量的能力  重要性:人类从事农业生产最基本的自然资源

重要性:人类从事农业生产最基本的自然资源

理想土壤成分:空气+水分=矿物质+有机质

土壤是一种永续性的可更新资源,但如果利用不当,则会引起土壤肥力减退。

(3)土壤的形成

生物对母质的改造作用:有机质的积累过程和养分元素的富集过程,在土壤形成中起主导作用

人类活动参与成土过程:合理耕作经营,可使土壤不断改良,反之,则会引起土壤退化

1.黄土高原水土流失的地理背景

脆弱的环境:快速增长的人口,对土地资源的压力很大。人口增加解决吃饭问题开垦陡坡、林地、草地等,造成生态、经济的恶性循环。

2.水土流失的治理

水土流失的自然因素:

土质疏松、垂直节理发育、暴雨的冲刷

人为因素是形成现代水土流失的主要原因:

植被的破坏;

不合理的耕作制度,轮荒使原来的林草植物被破坏殆尽,地法恢复;

开矿。露天煤矿的建设,大面积挖开原生地面,破坏了植被,使矿区土壤抗蚀能力降低,形成水土流失新的物源和触发机制,河道滩地开矿使大量泥党小组直接进入河道,增加河流泥砂

3.水土保持的基本措施

压缩农业用地,挖掘水资源潜力,用现代农业技术措施提高土地生产率,建成高产农田,这是做好水土保持工作的基本前提

扩大林、草地面积,实施退耕还林、还草工程

改善天然草场和植被:确定合理的载畜量,加强放牧管理,实行轮封轮牧、保护草场,保持水土

4.小流域的综合治理

小流域:是指相当于坳沟或河沟的沟道流域,可以看作为一个完整的地域单元。从泥沙的生产到输水输沙,均在小流域内完成。可以利用小流域的经验,进行更大流域的治理。

重点:保持水土开发利用水土资源,建立有机、高效的农林牧业秤体系。在小流域综合治理中工程措施、生物措施和农业技术措施三者并用,有机结合效益互补。工程见效快,工程养林草,林草治根本,林草固工程;提高土地生产率,农业技术是关键

模式:见第二册选修课本P63页

治理方针:保塬、护坡、固沟

水土流失现状:

当前我国水土流失状况表现为三个特点:

1、面积大,范围广。

根据遥感调查,全国现有土壤侵蚀面积达到357万km2,占国土面积的37.2%。水土流失不仅广泛发生在农村,而且发生在城镇和工矿区,几乎每个流域、每个省份都有。从我国东、中、西三大区域分布来看,东部地区水土流失面积9.1万km2,占全国的2.6%;中部地区51.15万km2,占全国的14.3%;西部地区296.65万km2,占全国的83.1%。

2、强度大,侵蚀重。

我国年均土壤侵蚀总量45.2亿吨,约占全球土壤侵蚀总量的1/5。主要流域年均土壤侵蚀量为每平方公里3400多吨,黄土高原部分地区甚至超过3万吨,相当于每年2.3cm厚的表层土壤流失。全国侵蚀量大于每年每平方公里5000吨的面积达112万km2。

根据水土流失面积占国土面积的比例以及流失强度综合判定,我国现有严重水土流失县646个。其中,长江流域265个、黄河225个、海河71个、松辽河44个,分别占41.0%、34.9%、11.0%和6.8%。从省级行政区来看,水土流失严重县最多的省份是四川省,97个;其次是山西省,84个;然后依次是陕西省63个,内蒙古自治区52个,甘肃省50个。

3、成因复杂,区域差异明显。

全国几个主要水土流失类型区的情况各有不同:

①东北黑土区:分布于黑龙江、吉林、辽宁及内蒙古等省区,为世界三大黑土区之一。水土流失主要发生在坡耕地上。这一地区地形多为漫岗长坡,在顺坡耕作的情况下,水土流失不断加剧。经测定,东北黑土区平均每年流失表土0.4~0.7cm,初垦时黑土层厚度一般在80cm左右,垦殖40年后减至50~60cm。水土流失严重的耕地黑土层已完全消失,露出下层黄土,当地称为“破皮黄”。

②北方土石山区:分布于北京、河北、山东、辽宁、山西、河南、安徽等省市。大部分地区土层浅薄,岩石裸露。土层厚度不足30cm的土地面积占本区土地总面积的76.3%。

③黄土高原区:分布于陕西、山西、甘肃、内蒙古、宁夏、河南及青海等省区。区内土层深厚疏松、沟壑纵横、植被稀少,降水时空分布不均。这一区域是我国土壤侵蚀量最高的区域,有11.5万km2的土地侵蚀量大于每年每平方公里5000吨。

④北方农牧交错区:分布于长城沿线的内蒙古、河北、陕西、宁夏、甘肃等省区。由于过度开垦和超载放牧,植被覆盖度低,风力侵蚀和水力侵蚀交替发生。

⑤长江上游及西南诸河区:分布于四川、云南、贵州、湖北、重庆、陕西、甘肃及西藏等省区市。地质构造复杂而活跃,山高坡陡,人地矛盾突出,坡耕地比重大。耕作层薄于30cm的耕地占18.8%。由于复杂的地质条件和强降雨作用,滑坡、泥石流多发。

⑥西南岩溶区:分布于贵州、云南、广西等省区。土层瘠薄,降雨强度大,坡耕地普遍,耕作层薄于30cm的耕地占42%。有的地区土层甚至消失殆尽,石漠化面积达8.80万km2。

⑦南方红壤区:分布于江西、湖南、福建、广东、广西、海南等省区。岩层风化壳深厚,在强降雨作用下极易产生崩岗侵蚀。

⑧西部草原区:分布于内蒙古、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等省区。由于干旱少雨,超载过牧,过度开垦,草场大面积退化,沙化严重。

治理对策措施及建议:

今后一段时期我国水土流失防治工作总的思路应该是:努力不欠新账,加快清还老债。

一方面要严格控制各类生产建设活动造成新的人为水土流失;

另一方面对历史上已经形成严重水土流失的地区要加大治理力度,加快治理进程。

(一) 坚持预防为主,保护优先,坚决遏制新增人为水土流失

今后相当长的时间内,我国各类生产建设活动将会维持在一个较高的水平,为此,应当加强预防保护工作。一是加强重点预防保护区水土资源保护。对重要的生态保护区、水源涵养区、江河源头和山地灾害易发区,需要严格控制进行任何形式的开发建设活动,有特殊情况必须建设的,应充分进行水土保持方案论证,切实采取水土流失防治措施,防止水土流失的发生和发展。二是依法强化开发建设项目水土保持监管。对扰动地表、可能造成水土流失的生产建设项目,都应当实施水土保持方案管理。监督管理部门也要加强跟踪检查,做好验收把关,保证水土保持防治措施能够落到实处。同时,需要在法律中严格有关的管理制度,明确处罚措施,使水土保持违法案件能够得到查处,全面落实水土保持“三同时”制度。三是加强水土流失防治的社会监督。采取政府组织、舆论导向、教育介入的形式,广泛、深入、持久地开展宣传,并充分发挥各级人大的作用,开展经常性的监督检查,同时不断强化群众监督,唤起全社会水土保持意识,大力营造防治水土流失人人有责、自觉维护、合理利用水土资源的氛围。四是需要尽快建立水土保持生态补偿机制。坚持“谁占用破坏,谁恢复补偿”的原则,建立和完善水土保持补偿制度。同时,对于水土流失区的水电、采矿等工业企业,要建立和完善水土流失恢复治理责任机制,从水电、矿山等资源的开发收益中,安排一定的资金用于企业所在地的水土流失治理。

(二)大力推动小流域综合治理,突出抓好坡耕地和侵蚀沟综合整治

小流域综合治理是被实践反复证明为非常成功、有效的一条技术路线,应坚持不懈地抓紧抓好。在当前我国退耕还林、退牧还草工作取得阶段性成果的情况下,生态建设应尽快改变偏重单项措施的做法,加大综合治理力度。特别是应把坡耕地和侵蚀沟综合整治提上重要议事日程,优先解决群众生计问题,实现综合效益,以弥补以往建设的不足。

实施坡耕地和侵蚀沟综合整治一举多得,一是可以从源头上控制水土流失,对下游起到缓洪减沙的作用;二是能够改善当地的基本生产条件,解决山丘区群众基本口粮等生计问题,巩固退耕还林成果。坡耕地改造为梯田后粮食单产一般可以翻一番,黄土高原坝地的单产一般为坡地的4倍;三是可以增强山丘区农业综合生产能力,促进农村产业结构调整,为发展当地特色经济奠定基础;四是可以有效保护耕地资源,减轻对土地的蚕食,为守住国家18亿亩耕地的红线做出贡献,保障粮食安全。坡耕地和侵蚀沟整治是目前我国建设基本农田最具潜力的一个途径。

(三) 加大封禁保护力度,充分发挥生态自然修复能力

发挥生态自然修复能力是加快水土流失防治步伐的一项有效措施。在人口密度小、降雨条件适宜、水土流失比较轻微地区,可以采取封育保护、封山禁牧、轮封轮牧等措施,推广沼气池、以电代柴、以煤代柴、以气代柴等人工辅助措施,促进大范围生态恢复和改善。在人口密度相对较大、水土流失较为严重的地区,可以把人工治理与自然修复有机结合起来,通过小范围高标准的人工治理,增加旱涝保收基本农田、人工草场,解决农牧民的吃饭、花钱问题,为大面积封育保护创造条件。

(四) 坚持因地制宜,分区确定防治目标和关键措施

根据各地的自然和社会经济条件,分类指导,分别确定当地水土流失防治工作的目标和关键措施。黄土高原区,应以减少进入黄河的泥沙为重点,将多沙粗沙区治理作为重中之重。措施配置应以坡面梯田和沟道淤地坝为主,加强基本农田建设,荒山荒坡和退耕的陡坡地开展生态自然修复,或营造以适生灌木为主的水土保持林。长江上游及西南诸河区,重点是控制坡耕地水土流失,提高土地生产力。在溪河沿岸及山脚建设基本农田,在山腰建设茶叶、柑桔等经果林带,在山顶营造水源涵养林,形成综合防治体系。东北黑土区,应有效控制黑土流失或退化的趋势,使黑土层厚度不再变薄,生产力不再下降,保障国家粮食安全。治理措施应以改变耕作方式、控制沟道侵蚀为重点。西南岩溶区,重点是抢救土地资源,维护群众基本的生存条件。应紧紧抓住基本农田建设这个关键,有效保护和可持续利用水土资源,提高环境承载力。西北草原区,加强对水资源的管理,合理和有效利用水资源,控制地下水位的下降。对已经退化的草地实施轮封轮牧,有条件的建设人工草场,科学合理地确定单位面积的载畜量。对主要风沙源区实施重点治理。

(五) 加强领导,强化地方政府水土流失防治目标责任

水土流失是一个综合的自然与社会经济问题,水土保持也是一项非常复杂的系统工程,应在政府层面确立水土流失防治目标,落实防治责任,研究防治的重大问题和相应的政策措施。在政府统一协调下,各部门按照职责分工,各司其职,各负其责,密切配合,综合防治当地的水土流失。

水土流失的危害:

水土流失既是土地退化和生态恶化的主要形式,也是土地退化和生态恶化程度的集中反映,对经济社会发展的影响是多方面的、全局性的和深远的,甚至是不可逆的。

一是导致土地退化,耕地毁坏,使人们失去赖以生存的基础,威胁国家粮食安全。

我国人均占有耕地面积远低于世界平均水平,人地矛盾突出,严重的水土流失又加剧了这一矛盾。我国因水土流失而损失的耕地平均每年约100万亩。北方土石山区、西南岩溶区和长江上游等地有相当比例的农田耕作层土壤已经流失殆尽,母质基岩裸露,彻底丧失了农业生产能力。根据这次科学考察,按现在的流失速度推算,50年后东北黑土区1400万亩耕地的黑土层将丧失殆尽;35年后西南岩溶区石漠化面积将增加一倍。

二是导致江河湖库淤积,加剧洪涝灾害,对我国防洪安全构成巨大威胁。

水土流失导致大量泥沙进入河流、湖泊和水库,削弱河道行洪和湖库调蓄能力。黄河水患的症结在于黄土高原的水土流失,1950~1999年下游河道又淤积泥沙92亿吨,致使河床普遍抬高2同时,由于水土流失使上游地区土层变薄,土壤蓄水能力降低,增加了山洪发生的频率和洪峰流量,增加了一些地区滑坡泥石流等灾害的发生机会。泥石流是水土流失的一种极端表现形式,陡峭的地形、大量松散固体物质和高强度降雨是形成泥石流的三个必要条件,植被破坏、陡坡开荒、生产建设过程中的乱挖乱弃等不合理活动都会导致径流增加,加大泥石流发生的频率,扩大泥石流的规模,加重危害程度。

三是恶化生存环境,加剧贫困,成为制约山丘区经济社会发展的重要因素。

水土流失破坏土地资源、降低耕地生产力,不断恶化农村群众生产、生活条件,制约经济发展,加剧贫困程度,不少山丘区出现“种地难、吃水难、增收难”。水土流失与贫困互为因果、相互影响,水土流失最严重地区往往也是最贫困地区,我国76%的贫困县和74%的贫困人口生活在水土流失严重区。多数革命老区水土流失严重,群众生活困难。赣南15个老区县中,有10个是水土流失严重县;陕北老区县25个,全部为水土流失严重县。同时,我国西南、西北许多少数民族区也多为水土流失严重区,贵州省铜仁地区和黔西南布依族苗族自治州11个民族县,全部为水土流失严重县;甘肃省临夏回族自治州7个民族县,全部为水土流失严重县。

四是削弱生态系统功能,加重旱灾损失和面源污染,对我国生态安全和饮水安全构成严重威胁。水土流失与生态恶化互为因果。

一方面,水土流失导致土壤涵养水源能力降低,加剧干旱灾害;

另一方面,水土流失作为面源污染的载体,在输送大量泥沙的过程中,也输送了大量化肥、农药和生活垃圾等面源污染物,加剧水源污染。全国现有重要饮用水源区中作为城市水源地的湖库,95%以上处于水土流失严重区。水土流失还导致草场退化,防风固沙能力减弱,加剧沙尘暴;导致河流湖泊萎缩,野生动物栖息地消失,生物多样性降低。

水土流失给我国带来严重的经济损失,根据这次科学考察和亚洲开发银行的研究,水土流失给我国造成的经济损失约相当于GDP总量3.5%。

与“读下图,回答1~2题。1.方框中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ相应内容排序正确的...”考查相似的试题有:

- 《孟子·滕文公》记载:“周公相武王…灭国者五十,驱虎、豹、犀、象而远之。”上述史实表明,夏商时期,我国野象曾经分布在华北...

- 红树林是热带、亚热带海湾、河口淤泥质海滩上一种特有的常绿灌木和小乔木群落,一般分布于高潮线与低潮线之间的潮间带中。读...

- 生物在地理环境的形成和发展中起着重要的作用,最根本的原因是A.植物的光合作用B.微生物的分解作用C.动物的消费作用D.植...

- 几千万年前,恐龙称霸全球,但不知什么原因,恐龙突然绝灭。恐龙绝灭后,地球上其他动物得以生存和繁衍下来,这是自然地理环...

- 陆地环境的整体性主要表现在构成陆地环境的各要素是( )A.彼此孤立存在的B.相互影响和相互排斥的C.相互联系、相互制约、相...

- 在土壤的形成和发展中,起主导作用的是[ ]A、地形B、人类活动C、气候D、生物

- 依据图文材料及所学知识,完成下列问题。下图中艾尔湖为时令湖,湖中有水时,周围绿草繁茂,一片生机勃勃的景象;湖泊“消失”...

- 下图是我国某地区传统民居示意图,读图完成1—3题。1、图所示民居所在地区的主要环境问题是[ ]A.土壤贫脊B.水资源短缺C.水...

- 长江上游流域水土流失对生态环境的影响有①植物种类增加 ②土壤肥力降低 ③涵养水源能力下降 ④泥沙淤积河道和湖泊 ⑤增加降水量,...

- 该图是怒江大峡谷示意图,读图结合有关地理知识完成l1~12题。小题1:图示地区地理环境比较脆弱,人们面临最严重的生态问题是(...