本试题 “概述两汉在对外关系方面取得的成就。____________________________________” 主要考查您对丝绸之路

张骞通西域

西域都护的设置

班超经营西域

汉与朝鲜、日本的交流

汉与欧洲的往来

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 丝绸之路

- 张骞通西域

- 西域都护的设置

- 班超经营西域

- 汉与朝鲜、日本的交流

- 汉与欧洲的往来

丝绸之路:

西汉以前,中国丝绸经西北各民族,少量滴辗转贩运到中亚、印度半岛等。张骞出使西域后,汉朝的使者、商人接踵西行,大量丝帛锦绣沿着通道不断西运;西域各国的奇珍异物也陆续输入中国。这条沟通中西交通的陆上要道,就是著称于后世的“丝绸之路”。

海上丝绸之路:

汉武帝以后,开开辟了与南海诸国以及印度半岛等地的水上交通线从事经常性的贸易往来,这就是“海上丝绸之路”。

丝绸之路产生的实质:

丝绸之路是西汉政府为了联合大月氏夹击匈奴,派张骞出使西域,使汉朝和西域的经济文化交流日益增多,汉朝的丝、丝织品大量运到西域后再转运到西亚和欧洲的情况下出现的。它在更大程度上是一种政府行为之后的民间行为所导致的后果。

开通丝绸之路的影响和历史作用:

“丝绸之路”成为东西方经济文化交流的桥梁,沿着这条丝绸之路,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传。西方的毛皮、汗血马、石榴、葡萄等瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来。丝绸之路是西汉与西域交往和交流的历史见证。丝绸之路也是西汉时期及以后,中国与西亚、欧洲各国的联系之路。丝绸之路促进了中外经济文化的交流,也密切了汉族与沿途的其他少数民族的关系,促进了我国西北地区的开发。

丝绸之路的路线图:

历史上著名的丝绸之路是从长安出发往西,经甘肃的河西走廊及当今的新疆地区,远达中亚,南亚,西亚,以至地中海东岸各国和南欧、北非等地。

张骞通西域:

汉武帝为反击匈奴,于公元前138年,派张骞出使西域。张骞到过大宛、大月氏等国,获得了前所未闻的西域资料,也向各国介绍了汉朝的情况。司马迁将此行称为“凿空”。公元前119年,张骞第二次出使西域,诸国也纷纷派使者回访,汉朝终于和西域各国建立了友好关系。

张骞通西域的影响:

张骞通西域的历史贡献:

张骞通西域,天山南北地区第一次与内地连成一体。促进了西域和内地的经济文化交流,丰富了汉族人民和西域各族人民的生活。张骞通西域,奠定了我国对新疆地区的管辖和开发基础,后来,西汉设置了西域都护。张骞通西域后,中国同西亚和欧洲的通商关系开始发展起来开通“丝绸之路”。

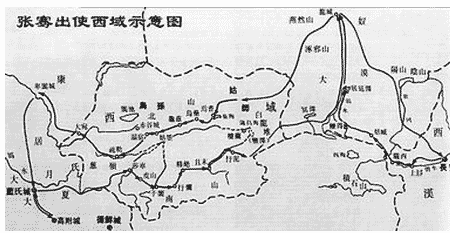

张骞出使西域的示意图:

公元前60年,匈奴统治内部发生内乱,驻守西域的匈奴贵族归服汉朝,匈奴设立测“僮仆都尉”随之撤销。至此天山南北诸地均归汉朝统治。汉朝中央政府为了加强对西域各地的军政管理,设立西域都护府。

西汉设立西域都护府的现实意义:

是今新疆地区正式归属中央统辖的开始,用史实说明了从汉代开始中国就开始对新疆进行统治和管理,证明了新疆是我国领土不可分割的一部分。

西域都护府不是汉武帝设立的,而是汉宣帝设置的。

汉朝设立西域都护府的历史意义:

西域都护府的设立,标志这西域开始正式归属于中央政权。西域诸国摆脱了匈奴的残酷统治,转向生产技术先进,经济比较发达的汉王朝,从而加强了与内地经济、政治与文化的联系。对于中国统一的多民族国家的形成和巩固,有着深远的影响。汉西域都护府这种管辖方式,也为中国后世王朝开创了先例,后来的唐朝在边区各族先后统辖在一个政府下之后,也分别设置了都护府。

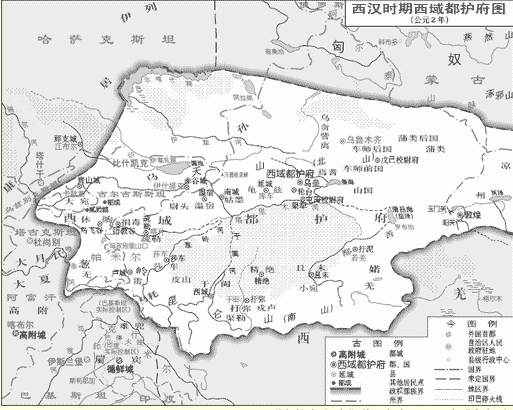

西汉时西域都护图:

东汉初年无力顾及西域,西域各国重新被匈奴控制。公元73年,为攻击北匈奴,协助东汉重建西域都护,恢复对西域的管辖,班超出使西域,以智慧和勇敢以少数人袭杀匈奴使臣。迫使鄯善、于阗两国归服汉朝。公元91年,班超被任命为西域都护,再度将西域隶属于东汉的统治之下。

班超出使西域的意义:

班超出使西域30年。恢复了东汉朝廷对西域的控制和中西交通,使得东汉和西域的经济文化得以继续发展。班超依靠东汉王朝的强大军事力量和西域人民希望摆脱匈奴残暴统治对他的支持,凭借这军事外交的卓越的才能和坚强不屈的勇气,取得出使西域的成功。他还派甘英出使大秦,虽然未到大秦,但是公元166年,大秦派使臣访问洛阳,这是欧洲国家同我国的首次直接交往。

班超:

传奇人物班超:

班超为东汉立下了汗马功劳,功绩封候,是与他年轻时期的志向,他的智慧和勇敢是分不开的。年轻时,班超为官府抄写文书养家,曾叹曰:“大丈夫无它志略,犹当效傅介子、张骞,立功异域,以取封侯,安能久事笔研间乎?”遂投笔从戎,这就是成语”投笔从戎”的典故。

后来班超出使西域的鄯善国,鄯善国王开始对班超到来“礼敬甚备”,但不久就冷淡下来,班超立刻判断出了匈奴使者来了,在危难时刻,班超鼓动随性人员“不入虎穴,焉得虎子”。遂以36人晚间火攻杀匈奴使者以及随行护卫上百人。班超将匈奴使者之首掷于鄯善王之前,迫使动摇不定的鄯善王归附东汉。这就是成语“不入虎穴,焉得虎子”的典故。

秦汉之际,“燕、齐、赵人往避地者数万人。”两汉时期,朝鲜半岛南部的三韩,曾多次派人赴汉,先后会见了汉武帝和汉光武帝,加强了双方的联系。其中的辰韩,引进中国的先进文化,“嫁娶以礼”,语言和称谓与秦类似,有人称之为“秦韩”。那时中国与朝鲜保持着频繁的贸易往来。朝鲜特产的檀弓、果下马等输入中国,中国的铜镜、漆器等工艺品,以及铁质生产工具等输出朝鲜。

汉与日本的交流:

中日隔海相望,很早就有了密切联系。汉武帝时日本有三十多个国家通过朝鲜半岛“使译通于汉”。东汉光武帝时期,“倭奴国奉贡朝贺……光武赐以印绶。”后来,倭国又“遣使奉献”。通过不断的交往,中国的铁器、铜器、丝帛传往日本,丰富了倭人的物质文化生活。

“汉委奴国王”金印:

汉朝时的日本:

在古代,日本称“倭”。《汉书·地理志》记述了倭人的生产生活和习俗。这说明我国那时对日本已经有了初步了解。秦汉时期,不少人渡海去日本。中日两国流传的徐福东渡的故事,反映了这一历史现象。

1784年。在日本出土了“汉委奴国王”金印、这证实了汉光武帝赐给倭奴使者金印记载的真实性。一般认为,倭奴国在北九州,这说明,公元1世纪中期,日本北九州一带已经于汉朝交往。

甘英出使大秦:

汉朝与大秦,地处路上丝绸之路的两端,双方都想直接交往,无奈受到安息等国的阻碍。公元97年,班超派副使甘英出使大秦,甘英行至波斯湾,未能到达大秦。后来,大秦将目标转向海上,间接地与中国开展丝绸贸易。《后汉书》记载,166年,大秦人到达东汉,将象牙、犀角等礼物赠给东汉皇帝。这是正史中关于中国同欧洲直接往来的最早记载。

与“概述两汉在对外关系方面取得的成就。_______________________...”考查相似的试题有:

- 19世纪未,德国地质学家里希霍芬将我国西汉以来逐渐形成的贯穿欧亚的陆上通道称为“丝绸之路”。下列对‘丝绸之路’的表述,错误...

- 观察下列图片, 回答问题材料一:北京奥运会火炬(如下图)的创意灵感来自祥云图案,造型设计灵感来自中国传统的纸卷轴。源于...

- 阅读下列材料。材料一:“他发现西域,其对于当时中国人的刺激,就正像后来1492年哥伦布发现美洲对于欧洲人的刺激是一样的……他...

- 石榴原产中亚细亚,相传西汉时引种到中原各地栽培,最负盛名的是临潼石榴,下列人物中与石榴引进中原关系最密切的是[ ]A.卫...

- 秦始皇、汉武帝、唐太宗都是我国历史上杰出的封建帝王,他们的统治政策对中国历史的发展产生了深远的影响。结合所学知识,回...

- 按朝代顺序写出下列字母所代表的朝代,完成如下填空:(1)A___________;B___________;C___________;D___________;E_____...

- 某校历史兴趣小组在研究“古代中国经济发展”课题时,得出以下结论,其中说法错误的一项是A.汉朝丝绸之路的开辟推动了中外贸易...

- 丝绸之路是世界著名的东西方交通要道,它开通于下列哪一历史时期?A.秦朝B.西汉C.东汉D.唐朝

- 神话小说《西游记》描写了唐僧师徒西天取经的故事。其中“唐僧”的人物原型是A.班超B.玄奘C.鉴真D.郑和

- 唐玄宗时, 东渡日本, 传播唐朝文化 。贞观时期, 历经艰险,前往天竺,后写成《大唐西域记》。