地质灾害:

地质灾害是指在自然或者人为因素的作用下形成的,对人类生命财产、环境造成破坏和损失的地质作用(现象)。如崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、水土流失、土地沙漠化及沼泽化、土壤盐碱化,以及地震、火山、地热害等。我国常见的自然灾害有:

1、地震

(1)我国地震的基本特点:分布范围广;频率高,强度大;震源浅,危害大。

(2)我国地震多发的原因:处于地壳活跃地带

(3)我国地震的分布:

2、泥石流和滑坡灾害

(1)泥石流: 定义:由暴雨、冰雪融水等水源激发的、含有大量泥沙石块的特殊洪流。

(2)类型:

①暴雨泥石流:西部和半湿润、半干旱气候过渡带

②冰川泥石流:102°E以西的高原

(3)泥石流发生的条件:

①地形:坡陡谷深的山区

②岩石:破碎,松散碎屑物质多

③植被:缺乏,山坡表层缺少保护

④气候:暴雨或连续性降雨或冰雪融水汇集

(4)泥石流分布地区:

以燕山、太行山、龙门山、邛崃山、大凉山和乌蒙山一线为界——以西:呈带状或片状;以东:呈零星分布

(5)滑坡

①定义:是斜坡上的岩体或土体,在重力的作用下,沿一定的滑动面整体下滑的现象。

②我国滑坡的分布:

空间分布:以大兴安岭、太行山、巫山、雪峰山为界——东部:稀疏;西部:密集

时间分布:6-8月

地质灾害的关联性:

成因上的关联性: 我国川、滇、黔地区

人类活动及其对自然环境施加的影响,可以直接或间接诱发地质灾害。

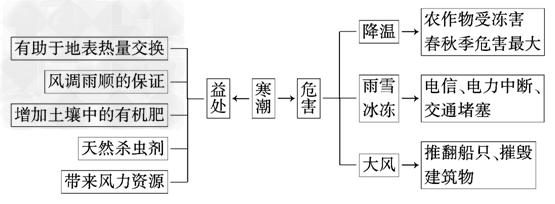

中国的气象灾害——寒潮:

| 概念 |

寒潮是一种大范围强冷空气活动,主要发生在北半球中高纬地区的深秋到初春季节 |

| 形成原因 |

形成寒潮的强冷气团聚积在高纬度的寒带,当冷气团向暖气团方向猛烈冲击时,就爆发寒潮

|

| 发生日期 |

9月至次年5月,高峰期:3-4月和10-11月 |

| 路径 |

偏西路径、偏北路径、东北路径 |

| 天气特征 |

北方:大风、降温、雨雪、箱冻、暴风雨,有时还带来沙尘暴南方:降温、冻害、雨雪 |

| 影响地区 |

除青藏高原、滇南谷地外,全国大部分地区受到寒潮影响。其中:东北(次数)最多、华北次之、西北、长江流域、华南最少 |

| 我国山脉走向对寒潮的影响 |

东西向山地.如天山、阴山、秦岭和南岭等,山体北侧冷空气堆积,灾害加剧;山体南侧相对温暖.灾害减弱。南北走向的山脉,形成冷空气的通道,使冷空气可以分流南下,影响到长江中下游地区和两广地区甚至海南岛 |

| 危害 |

强烈降溢造成冻害,大风能吹翻船只,摧毁建筑物,冻雨造成通信和输电线路中断,交通运输受阻 |

| 防御措施 |

利用地理信息技术进行监渊和预报,采取防寒措施 |

寒潮的“功”与“过”:

寒潮产生时给人类带来很大的危害,但并不是“百害而无一利”,具体如下所示:

预防措施:

气象部门:发布准确的信息和警报。个人:做好防寒准备。

其他气象灾害:

我国是自然灾害多发国家,其中气象灾害的发生比较频繁,危害比较严重,除寒潮外主要还有以下几种:

| 灾害 |

成因 |

我国的时空分布 |

危害 |

防御措施 |

| 台风 |

形成在热带或副热带洋面上的强烈发展的气旋 |

每年的夏秋季节,影响我国东南沿海的广东、海南、福建、浙江等省区 |

给沿海地区人民造成了巨大的经济损失 |

①加强监测和预报

②及时发布台风预报和警报

③建沿海防护林 |

| 暴雨洪涝 |

连续性的暴雨或短时间的大暴雨 |

主要发生在南方地区和我国东部地区。春季在珠江流域,夏秋季在江淮地区和北方 |

淹没工厂和农田,造成作物减产;影响交通;有的会危及人民的生命 |

①利用气象卫星对暴雨进行监测

②提高暴雨预报的准确率

③工程措施和非工程措施结合防洪 |

| 干旱 |

长时期无降水或降水异常偏少,造成空气干燥,土壤缺水 |

华北地区多春旱,长江中下游地区多伏旱 |

造成粮食减产,人畜饮水困难,影响经济发展和社会安定 |

①改变农业结构

②种植耐旱作物 ③开展农田水利基础设施建设

④营造防护林 |

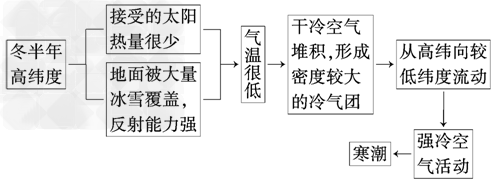

寒潮的产生原理:

生物灾害:

蝗灾与鼠害是两种最广泛的生物灾害。此外还有病害和虫害等。

一、蝗灾

1、蝗灾与旱涝的关系:

旱灾与蝗灾经常链性发生,在干早少雨年份,河湖水位降低,退水区域特别适宜雌蝗产卵,使得蝗虫数量激增。若前期干早少雨,利于雌蝗产卵,而后期多雨又利于蝗虫幼虫成长,蝗灾就会爆发,(先旱后涝,蚂蚱成片)

2、危害:

最严重的爆发性生物灾害。其中,危害最严重、成灾率最高的是飞蝗,俗称“蚂蚌”。对农、林和牧业的破坏具有毁灭性

3、防治措施:

农药灭虫、投放天敌、人工诱捕

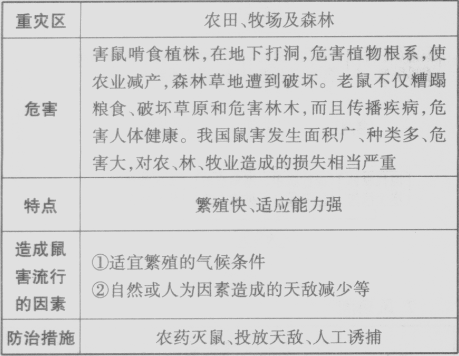

二、鼠害

三、病害:

| 类型 |

常见的农作物病害有:稻瘟病、小麦锈病、棉花枯萎病、烟草炭疽病等;

常见的森林病害有:杨树烂皮病、松疤锈病、溶叶病、泡桐丛枝病等 |

| 病毒发生原因 |

①气候变异等造成的不良环境使得作物对病害抗性降低

②外来病原体人侵也是病害流行的主要原因 |

| 危害 |

病害使农作物、树木染病从而枯萎甚至死株,导致大面积农田、森林被毁坏。不仅造成农作物大面积减产,甚至绝收;还导致农产品大批量变质,造成严重的经济损失 |

| 我国农作物病害特点 |

种类多,危害大,灾情东部重于西部 |

| 对农作物危害最大的病虫害及其分布 |

①小麦锈病(包括条锈、叶锈和秆锈)—是我国发生范围最广、危害最严重的一类小麦病害,在各麦区均有发生

②水稻病害:主要分布在秦岭一淮河以南的水稻产区

③棉铃虫:广泛分布于我国的棉花产区(黄河流域和新疆棉产区最严重) |

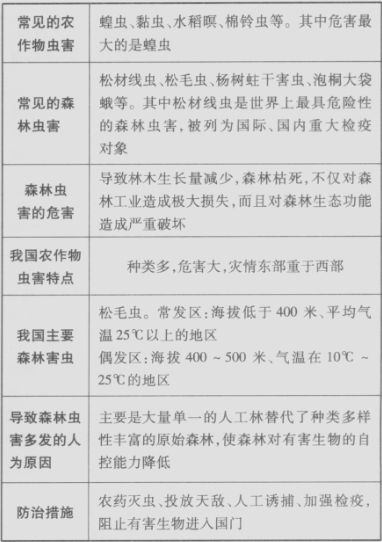

四、虫害:

中国病虫害分布区域图:

蝗灾与旱灾、洪涝并称为中国农业三大自然灾害:

我国松毛虫分布图:

中国的海洋灾害:

中国的海洋灾害主要是由风、潮、浪、冰、雾等自然过程引发的,主要有热带气旋、风暴潮、海啸、巨浪、海冰、海雾等。

按成因分类有:

①大气圈:热带气旋、风暴潮

②岩石圈:海啸

③生物圈:赤潮风暴潮

④多重因素:海冰、海雾。

风暴潮

1、概念:由大气强烈扰动引起的海面异常升降,使海区潮位偏离正常的现象。

2、诱因:热带气旋、温带气旋、气压骤变、寒潮过境连续的向岸风是风暴潮的直接原因天文大潮加剧了风暴潮的势力

3、类型:

|

成因类型 |

发生

季节 |

特点 |

地区 |

|

热带气旋引起 |

夏秋

季节 |

来势猛、速度快、强度大、破坏力强 |

受台风影响的沿岸地区(孟加拉湾、墨西哥湾、杭州湾) |

|

温带气旋引起 |

春秋

季节 |

增水过程相对平缓 |

中纬度沿海地区(欧洲北海沿岸、我国北方海区沿岸、美国东海岸) |

4、危害:

船只沉没、堤坝决口、农田淹没、房屋被毁、交通通讯受阻、渔业受损、人员伤亡、海水入侵等。

5、影响风暴潮灾害的因素:

自然因素:地理位置、河流、地形、海岸形状、海底地形等

社会经济因素:城市、人口、经济等

风暴潮灾害多发的原因

地理位置:热带气旋多发地区;直接面对盛行风

海岸形状:呈半封闭或喇叭口形状

地形地势:低平开阔阻力小

河流:入海水量大,有顶托作用

社会经济:城市人口集中,经济发达

6、中国风暴潮分布及特点:

|

台风风暴潮 |

温带气旋风暴潮 |

| 多发季节 |

夏秋(8-9月集中) |

春秋为主,夏季也有 |

| 频次 |

粤桂琼台闽浙最多 |

渤海、黄海沿岸最多 |

| 分布地区 |

东南大江大河入海口、海湾沿岸、沿海低地最严重 |

莱州湾、渤海湾最严重 |

| 受灾程度 |

更大(台风频次多、威力大;经济发达、人口稠密) |

相对较小 |

海啸1、概念:海底地质异变化引起海水的大幅度升降而形成的巨大波浪。

2、诱发因素:海底地震、海底火山爆发、海底塌陷和滑坡

3、形成过程:海底地震引起海水波动,形成海啸波;海啸以超大波长、极低高度的波浪,十分快速越过海洋;海啸波到达近岸,速度减慢,浪高加大。

4、地震海啸机制有两种形式:

“下降型”海啸:

这种下降型的海底地壳运动形成的海啸在海岸首先表现为异常的退潮现象。2004年的印尼海啸,正是海底地震引起的“下降型”地震海啸。

“隆起型”海啸:

这种隆起型的海底地壳运动形成的海啸波在海岸首先表现为异常的涨潮现象。1983年5月26日,日本海中部7.7级地震引起的海啸属于此种类型。

5、地震海啸形成的基本条件:

①海底地震震源要浅,震级要高(小于20~50千米、里氏6.5级以上)

②要有海底大面积垂直运动

③发生海底地震的海区要有一定的水深(1000米以上)

日本是发生地震海啸最频繁的国家,而我国则很少发生的原因:

(1)日本及其东侧海区:

①地处两大板块碰撞地带多浅源大地震

②沿海地质构造多大断裂层和断裂带海底地壳有大面积的垂直运动

③东侧临太平洋并且直抵深海沟水体很深

(2)我国东部及近海海域:

①地处两大板块碰撞地带有浅源大地震

②沿海地区地质构造中很少有大的断裂层和断裂带海底地壳大面积的垂直运动极少

③近海大陆架宽广,滩平水浅水体较浅咸潮(又称咸潮上溯、盐水入侵),是一种天然水文现象,它是由太阳和月球(主要是月球)对地表海水的吸引力引起的。当淡水河流量不足,令海水倒灌,咸淡水混合造成上游河道水体变咸,即形成咸潮。

咸潮一般发生于冬季或干旱的季节,即每年十月至翌年三月之间出现在河海交汇处。

影响咸潮的主要因素有天气变化及潮汐涨退。尤其在天文大潮时,咸潮上溯的情况更为严重。另外,全球气候变化导致海平面上升过程让咸潮十分缓慢地增加,但长期的累积也在逐渐显现。