本试题 “请写出与下列诗句、歌词相对应的历史事件,然后选择其中任意一个历史事件加以介绍。(1)红军不怕远征难,万水千山只等闭。________________________________...” 主要考查您对红军长征

渡江战役与解放南京

抗美援朝,战斗英雄黄继光、邱少云

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 红军长征

- 渡江战役与解放南京

- 抗美援朝,战斗英雄黄继光、邱少云

红军长征:

长征为1934年10月至1936年10月间,中国共产党领导的中国工农红军红一方面军、红二方面军团、红四方面军和红二十五军分别从各中央苏区向陕甘苏区的撤退和转移。其中红一方面军行程在二万五千华里(12,500公里)以上,因此又称二万五千里长征或万里长征北上抗日。长征过程中,红军被迫穿越大面积的雪山、高原草甸、永久冻土带和无人区,主力由出发时的30万人锐减到2万5千。在付出沉重的代价后,红一、二、四方面军1936年在甘肃会宁会师。长征胜利表明中国共产党和工农红军是一支不可战胜力量。

红军长征:

1934~1936年间,中国工农红军主力从长江南北各苏区向陕甘革命根据地(亦称陕甘苏区)的战略转移。

1934年10月,由于王明“左”倾冒险主义的错误领导,以及敌强我弱,中央革命根据地(亦称中央苏区)第五次反“围剿”战争遭到失败,红军第一方面军(中央红军)主力开始长征,同时留下部分红军就地坚持游击战争。8月,中共中央和中央军委为了给中央红军战略转移探索道路,命令红六军团撤离湘赣苏区,到湘中发展游击战争。10月,红六军团与红三军(后恢复红二军团番号)会合,并创建了湘鄂川苏区。

10月上旬,中央红军主力各军团分别集结陆续出发,中共中央和红军总部及直属纵队离开江西瑞金就途。10月21日,中央红军从赣县王母渡至信丰县新田间突破国民党军第一道封锁线,沿粤赣边、湘粤边、湘桂边西行,至11月15日突破了国民党军第二、三道封锁线。然而博古、李德等领导人一味退却,消极避战,使红军继续处于不利地位。中央军委决定从兴安、全州之间抢渡湘江,经浴血奋战,于12月1日渡过湘江(即第四道封锁线),由于连续苦战,红军锐减。12月中旬,抵达湘黔边时,毛泽东力主放弃原定进入湘西与第二、六军团会合的计划。28日,中共中央政治局在黎平开会,接受了毛泽东的主张,决定向以遵义为中心的川黔边地区前进,使红军避免了覆亡的危险。1935年1月7日,红军占领遵义。1月15~17日,中共中央在遵义举行了政治局扩大会议,着重总结了第五次反“围剿”失败的经验教训,纠正了王明“左”倾冒险主义在军事上的错误,确立了以毛泽东为代表的中共中央的正确领导,制定了红军尔后的战略方针,从而在最危险的关头挽救了红军和中国共产党。这次会议是中国共产党和工农红军历史上一个伟大的转折点。3月,组成了实际上以毛泽东为首,周恩来、王稼祥参加的三人军事指挥小组。他们以中共中央、中央军委的名义指挥红军的行动。

遵义会议后,鉴于川敌布防严密,中央红军确定撤离遵义后,在川黔滇边和贵州省内迂回穿插。特别是在四渡赤水的过程中,中央红军灵活机动地创造战机,运动作战,各个歼敌,以少胜多,从而变被动为主动。随后出敌不意,主力南渡乌江,直逼贵阳,迅即西进,4月下旬以一部在翼侧策应。5月初,抢渡金沙江,摆脱了几十万国民党军的围追堵截,取得了战略转移中具有决定意义的胜利。由于执行了正确的民族政策,红军顺利通过大凉山彝族区。接着强渡大渡河,飞夺泸定桥,翻越终年积雪的夹金山。6月中旬,与红四方面军在懋功会师。

红四方面军原在川陕根据地,为向川甘边发展,1935年3月28日至4月28日取得强渡嘉陵江战役的重大胜利。然而红四方面军主要领导人张国焘等擅自决定放弃川陕根据地(亦称川陕苏区)向西转移。5月初,共八万余人开始长征,中旬占领了茂县(今茂汶)、理番(今理县)为中心的广大地区。

红一、四方面军会师后,红军以北上建立川陕甘根据地为战略方针,中共中央决定将两个方面军混合编为左、右两路军过草地北上。中共中央随右路军跨过草地,抵达班佑、巴西地区。8月底,右路军一部在包座全歼国民党军第四十九师约五千余人,打开了向甘南前进的门户。9月张国焘率左路军到达阿坝地区后,拒绝执行中共中央的北上方针,并要挟中共中央和右路军南下。毛泽东等于9月10日急率第一、第三军(后组成陕甘支队)继续北上,夺取腊子口,突破国民党军渭河封锁线,翻越六盘山,于10月19日到达陕北吴起镇(今吴旗县城),先期结束了长征。11月21~24日取得了直罗镇战役的胜利,为党中央和红军扎根在陕北奠定了基础。

红军长征路线图:

张国焘:

(1897年-1979年)字恺荫,又名特立,笔名和化名有:张特立、特立、张彪、凯音、张特、天师、国焘、焘等。俄文名字:阿莫索夫。中国共产党早期领导人之一,1938年被开除党籍。

1920年10月,参加北京的共产党早期组织。1921年7月出席并主持中国共产党第一次全国代表大会,会议选举陈独秀、张国焘和李达为中央局成员,陈独秀为书记,当选为中央局成员,分管组织工作。会后任中国劳动组合书记部主任兼《劳动周刊》主编,领导工人运动。

1931年初回国,党在上海召开了扩大的六届四中全会,会议在米夫的操纵下,1月10日,中央政治局会议决定向忠发、周恩来、张国焘为中央政治局常委。会后到鄂豫皖根据地,任中共鄂豫皖苏区中央分局书记兼军事委员会主席。11月当选为中华苏维埃共和国临时中央政府副主席。他在鄂豫皖积极推行王明“左”倾冒险主义方针,并主持开展错误的“肃反”。

1935年4月放弃川陕根据地开始长征。6月红四方面军与中央红军张国焘晚年一家人在四川懋功地区会师后,为了统一指挥两大方面军作战,中共中央召开了著名的“两河口会议”,会议决定由张国焘任红军总政委、中革军委副主席。但张国焘反对中央关于红军北上建立川陕甘苏区根据地的决定,进行分裂党和红军的活动,10月率部南下川康,在卓木碉宣布另立“中央”,并通缉毛泽东、张闻天、周恩来等人。

国共第二次合作全面抗日后,1938年4月3日,时任陕甘宁边区政府副主席(一说是代主席)的张国焘借祭拜黄帝之名逃离延安,遇上蒋鼎文后到了西安,投奔中国国民党。4月11日周恩来到武汉汉口与张多次协商未果之下,4月18日,中共中央开除张的党籍(于4月22日《新华日报》发表)。不久,加入国民党的特务组织——军事委员会调查统计局,主持“特种政治问题研究室”、“特种政治工作人员训练班”,从事反共特务活动。

长征为1934年10月至1936年10月间,中国共产党领导的中国工农红军红一方面军、红二方面军团、红四方面军和红二十五军分别从各中央苏区向陕甘苏区的撤退和转移。其中红一方面军行程在二万五千华里(12,500公里)以上,因此又称二万五千里长征或万里长征北上抗日。长征过程中,红军被迫穿越大面积的雪山、高原草甸、永久冻土带和无人区,主力由出发时的30万人锐减到2万5千。在付出沉重的代价后,红一、二、四方面军1936年在甘肃会宁会师。长征胜利表明中国共产党和工农红军是一支不可战胜力量。

红军长征:

1934~1936年间,中国工农红军主力从长江南北各苏区向陕甘革命根据地(亦称陕甘苏区)的战略转移。

1934年10月,由于王明“左”倾冒险主义的错误领导,以及敌强我弱,中央革命根据地(亦称中央苏区)第五次反“围剿”战争遭到失败,红军第一方面军(中央红军)主力开始长征,同时留下部分红军就地坚持游击战争。8月,中共中央和中央军委为了给中央红军战略转移探索道路,命令红六军团撤离湘赣苏区,到湘中发展游击战争。10月,红六军团与红三军(后恢复红二军团番号)会合,并创建了湘鄂川苏区。

10月上旬,中央红军主力各军团分别集结陆续出发,中共中央和红军总部及直属纵队离开江西瑞金就途。10月21日,中央红军从赣县王母渡至信丰县新田间突破国民党军第一道封锁线,沿粤赣边、湘粤边、湘桂边西行,至11月15日突破了国民党军第二、三道封锁线。然而博古、李德等领导人一味退却,消极避战,使红军继续处于不利地位。中央军委决定从兴安、全州之间抢渡湘江,经浴血奋战,于12月1日渡过湘江(即第四道封锁线),由于连续苦战,红军锐减。12月中旬,抵达湘黔边时,毛泽东力主放弃原定进入湘西与第二、六军团会合的计划。28日,中共中央政治局在黎平开会,接受了毛泽东的主张,决定向以遵义为中心的川黔边地区前进,使红军避免了覆亡的危险。1935年1月7日,红军占领遵义。1月15~17日,中共中央在遵义举行了政治局扩大会议,着重总结了第五次反“围剿”失败的经验教训,纠正了王明“左”倾冒险主义在军事上的错误,确立了以毛泽东为代表的中共中央的正确领导,制定了红军尔后的战略方针,从而在最危险的关头挽救了红军和中国共产党。这次会议是中国共产党和工农红军历史上一个伟大的转折点。3月,组成了实际上以毛泽东为首,周恩来、王稼祥参加的三人军事指挥小组。他们以中共中央、中央军委的名义指挥红军的行动。

遵义会议后,鉴于川敌布防严密,中央红军确定撤离遵义后,在川黔滇边和贵州省内迂回穿插。特别是在四渡赤水的过程中,中央红军灵活机动地创造战机,运动作战,各个歼敌,以少胜多,从而变被动为主动。随后出敌不意,主力南渡乌江,直逼贵阳,迅即西进,4月下旬以一部在翼侧策应。5月初,抢渡金沙江,摆脱了几十万国民党军的围追堵截,取得了战略转移中具有决定意义的胜利。由于执行了正确的民族政策,红军顺利通过大凉山彝族区。接着强渡大渡河,飞夺泸定桥,翻越终年积雪的夹金山。6月中旬,与红四方面军在懋功会师。

红四方面军原在川陕根据地,为向川甘边发展,1935年3月28日至4月28日取得强渡嘉陵江战役的重大胜利。然而红四方面军主要领导人张国焘等擅自决定放弃川陕根据地(亦称川陕苏区)向西转移。5月初,共八万余人开始长征,中旬占领了茂县(今茂汶)、理番(今理县)为中心的广大地区。

红一、四方面军会师后,红军以北上建立川陕甘根据地为战略方针,中共中央决定将两个方面军混合编为左、右两路军过草地北上。中共中央随右路军跨过草地,抵达班佑、巴西地区。8月底,右路军一部在包座全歼国民党军第四十九师约五千余人,打开了向甘南前进的门户。9月张国焘率左路军到达阿坝地区后,拒绝执行中共中央的北上方针,并要挟中共中央和右路军南下。毛泽东等于9月10日急率第一、第三军(后组成陕甘支队)继续北上,夺取腊子口,突破国民党军渭河封锁线,翻越六盘山,于10月19日到达陕北吴起镇(今吴旗县城),先期结束了长征。11月21~24日取得了直罗镇战役的胜利,为党中央和红军扎根在陕北奠定了基础。

红军长征路线图:

张国焘:

(1897年-1979年)字恺荫,又名特立,笔名和化名有:张特立、特立、张彪、凯音、张特、天师、国焘、焘等。俄文名字:阿莫索夫。中国共产党早期领导人之一,1938年被开除党籍。

1920年10月,参加北京的共产党早期组织。1921年7月出席并主持中国共产党第一次全国代表大会,会议选举陈独秀、张国焘和李达为中央局成员,陈独秀为书记,当选为中央局成员,分管组织工作。会后任中国劳动组合书记部主任兼《劳动周刊》主编,领导工人运动。

1931年初回国,党在上海召开了扩大的六届四中全会,会议在米夫的操纵下,1月10日,中央政治局会议决定向忠发、周恩来、张国焘为中央政治局常委。会后到鄂豫皖根据地,任中共鄂豫皖苏区中央分局书记兼军事委员会主席。11月当选为中华苏维埃共和国临时中央政府副主席。他在鄂豫皖积极推行王明“左”倾冒险主义方针,并主持开展错误的“肃反”。

1935年4月放弃川陕根据地开始长征。6月红四方面军与中央红军张国焘晚年一家人在四川懋功地区会师后,为了统一指挥两大方面军作战,中共中央召开了著名的“两河口会议”,会议决定由张国焘任红军总政委、中革军委副主席。但张国焘反对中央关于红军北上建立川陕甘苏区根据地的决定,进行分裂党和红军的活动,10月率部南下川康,在卓木碉宣布另立“中央”,并通缉毛泽东、张闻天、周恩来等人。

国共第二次合作全面抗日后,1938年4月3日,时任陕甘宁边区政府副主席(一说是代主席)的张国焘借祭拜黄帝之名逃离延安,遇上蒋鼎文后到了西安,投奔中国国民党。4月11日周恩来到武汉汉口与张多次协商未果之下,4月18日,中共中央开除张的党籍(于4月22日《新华日报》发表)。不久,加入国民党的特务组织——军事委员会调查统计局,主持“特种政治问题研究室”、“特种政治工作人员训练班”,从事反共特务活动。

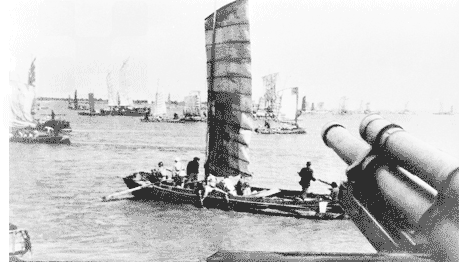

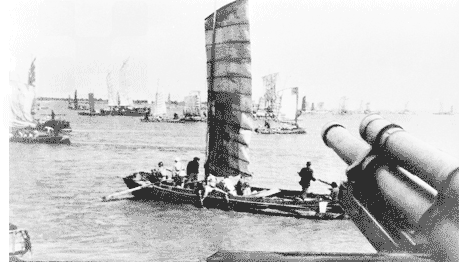

渡江战役:

三大战役后,国共进行了以八项条件为基础的和平谈判,国民党反动政府最后拒绝在国内和平协议上签字。1949年4月21日,中国人民革命军事委员会主席毛泽东和中国人民解放军总司令朱德发布了《向全国进军的命令》。人民解放军第二、三野战军的百万雄师在西起江西省的湖口、东至江苏江阴的千里战线上分三路发动渡江战役,彻底突破国民党军的长江防线。4月23日,解放了国民党22年来的反革命统治中心南京。攻克南京后,三野直插浙江,先后解放了杭州、上海。二野先后解放了九江、南昌。整个渡江战役历时50天,歼敌40余万人,解放了武汉,南京,上海,南昌,杭州等城市120座,取得了重大的胜利。

渡江战役的历史意义:

渡江战役历时42天,人民解放军以木帆船为主要航渡工具,一举突破国民党军的长江防线,并以运动战和城市攻坚战相结合,合围并歼灭其重兵集团。此役,人民解放军伤亡6万余人,歼灭国民党军11个军部、46个师共43万余人,解放了南京、上海、武汉等大城市,以及江苏、安徽两省全境和浙江省大部及江西、湖北、福建等省各一部份,为而后解放华东全境和向华南、西南地区进军创造了重要条件。

渡江战役:

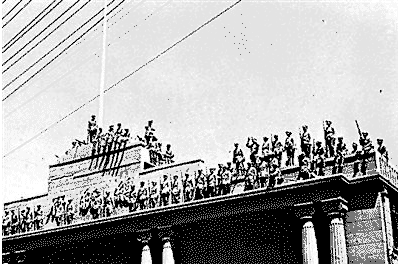

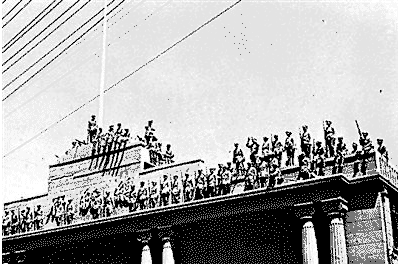

解放南京:

七律·人民解放军占领南京:

毛泽东

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。

天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

三大战役后,国共进行了以八项条件为基础的和平谈判,国民党反动政府最后拒绝在国内和平协议上签字。1949年4月21日,中国人民革命军事委员会主席毛泽东和中国人民解放军总司令朱德发布了《向全国进军的命令》。人民解放军第二、三野战军的百万雄师在西起江西省的湖口、东至江苏江阴的千里战线上分三路发动渡江战役,彻底突破国民党军的长江防线。4月23日,解放了国民党22年来的反革命统治中心南京。攻克南京后,三野直插浙江,先后解放了杭州、上海。二野先后解放了九江、南昌。整个渡江战役历时50天,歼敌40余万人,解放了武汉,南京,上海,南昌,杭州等城市120座,取得了重大的胜利。

渡江战役的历史意义:

渡江战役历时42天,人民解放军以木帆船为主要航渡工具,一举突破国民党军的长江防线,并以运动战和城市攻坚战相结合,合围并歼灭其重兵集团。此役,人民解放军伤亡6万余人,歼灭国民党军11个军部、46个师共43万余人,解放了南京、上海、武汉等大城市,以及江苏、安徽两省全境和浙江省大部及江西、湖北、福建等省各一部份,为而后解放华东全境和向华南、西南地区进军创造了重要条件。

渡江战役:

解放南京:

七律·人民解放军占领南京:

毛泽东

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。

天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

抗美援朝:

1950年6月到1953年7月,中华人民共和国应朝鲜政府请求,为粉碎以美国为首的“联合国军”对朝鲜的侵犯,保卫中国安全,派志愿军入朝进行抗美援朝战争,抗美援朝是建国初期三大运动之一。中朝人民联合作战,沉重打击了美帝的侵略气焰,保卫了朝鲜的独立和我国的安全,维护了远东和世界的和平,提高了我国的国际威望,为我国经济建设和社会改革赢得了一个相对稳定的环境。

朝鲜战争:

朝鲜战争亦称抗美援朝战争(1950年6月25日~1953年7月27日),是一场朝鲜与韩国两个意识形态对立的政府之间的战争,同时美国、中国、苏联等18个国家也以不同程度地卷入这场战争。是在冷战背景下的一场实际战争。

抗美援朝:

1、原因:

(1)1950年6月,朝鲜内战爆发。美国派兵侵略朝鲜。所谓的“联合国军”一直打到中国边境鸭绿江边,美军飞机轰炸中国东北边境城市。

(2)美国第七舰队入侵中国台湾海峡,阻止人民解放军解放台湾。美国的侵略活动严重威胁到中国的安全。

(3)朝鲜民主主义共和国请求中国出兵援助,中朝唇齿相依,唇亡齿寒。

2、时间:

1950年10月(人民志愿军入渡过鸭绿江)-1953年7月(美国在停战协定上签字)

3、总司令:彭德怀

4、经过:

朝鲜政府请求中国出兵援助,1950年10月,以彭德怀为司令员的中国人民志愿军开赴朝鲜前线,同朝鲜军民一起抗击美国侵略者。经过五次大规模战役,把美国侵略军赶回到“三八线”附近。1953年7月,美国被迫在停战协定上签字。中朝人民取得了反侵略战争的伟大胜利。

5、战斗英雄:

(1)黄继光:是上甘岭战役中的一位战斗英雄。在一次战斗中,黄继光用身躯堵住敌人的机枪射口,掩护战友夺回阵地,自己壮烈牺牲。

(2)邱少云:为了保证战斗的胜利和潜伏部队的安全,邱少云严守潜伏纪律,纹丝不动,直至被大火吞噬,壮烈牺牲。

6、影响:

(1)沉重打击了美帝国主义在侵略政策和战争政策;

(2)保卫了朝鲜的独立和中国的安全;

(3)中国的国际威望空前提高;

(4)为中国的经济建设和社会改革赢得了一个相对稳定的和平环境。

解放军跨过鸭绿江:

入朝第一名志愿兵——毛岸英:

毛岸英(1922年10月24日-1950年11月25日),本名远仁,字岸英,初名永福,湖南湘潭人,是毛泽东与其妻子杨开慧的长子,8岁时,由于母亲杨开慧被捕入狱,毛岸英也被关进牢房。杨开慧牺牲后,地下党安排毛岸英和两个弟弟来到上海。后来,由于地下党组织遭到破坏,毛岸英兄弟流落街头。他当过学徒,捡过破烂,卖过报纸,推过人力车。1936年,毛岸英和弟弟毛岸青被安排到苏联学习。在苏联期间,他开始在军政学校和军事学院学习,以后参加了苏联卫国战争,曾冒着枪林弹雨,转战欧洲战场。1946年,毛岸英回到延安,同年加入中国共产党。

1950年10月,毛泽东作出了抗美援朝的决定。毛岸英在家中遇到了准备出征的彭德怀,便要求入朝参战,并得到毛泽东支持。随后,他到志愿军司令部任俄语翻译兼机要秘书。除了彭德怀等几人了解他的身世,其他人都只知道这是一个活泼、朴实、能干的年轻人。

11月25日第二次战役开始,因“志愿军司令部”所在的大榆洞发报甚多而被美军测出,认定有重要机关并派飞机前来轰炸。当时,毛岸英等四人在木板房中。燃烧弹落下瞬间,形成上千度高温。有两人先后跳出后,木板房便化成灰烬。事后,在两具遗体中,依据一块苏联手表的残壳,才辨认出毛岸英的遗体。毛岸英牺牲当天,有人便提出要把遗体运回国内。彭德怀虽然难过得一天没吃饭,还是决定就地安葬。后来,彭德怀又提出为他立碑,说明他自愿参加志愿军的经过,“不愧为毛泽东的儿子”。毛泽东在与彭德怀见面时也强调“岸英是志愿军的一名普通战士”,并说“你们做得对”。

毛泽东得知毛岸英牺牲的消息后,强忍丧子之痛,缓缓地说:“打仗总是要死人的。中国人民志愿军已经献出了那么多指战员的生命,他们的牺牲是光荣的。岸英是一个普通战士,不要因为是我的儿子,就当成一件大事。”这是毛泽东一家为了中国人民的革命事业献出的第六位亲人。

毛岸英入朝参战虽然只有短短的34天,他没有作出如同邱少云、罗盛教、黄继光、杨根思那样的英雄壮举,更没有获得任何荣誉称号和纪念奖章。但是,他作为“志愿军的第一人”,其中值得挖掘和品味的东西,以及他和毛泽东在这场战争中,在硝烟散去,在今天中国迎来了和平与发展的环境时留给人民的思考,更显出了他的弥足珍贵。

1950年6月到1953年7月,中华人民共和国应朝鲜政府请求,为粉碎以美国为首的“联合国军”对朝鲜的侵犯,保卫中国安全,派志愿军入朝进行抗美援朝战争,抗美援朝是建国初期三大运动之一。中朝人民联合作战,沉重打击了美帝的侵略气焰,保卫了朝鲜的独立和我国的安全,维护了远东和世界的和平,提高了我国的国际威望,为我国经济建设和社会改革赢得了一个相对稳定的环境。

朝鲜战争:

朝鲜战争亦称抗美援朝战争(1950年6月25日~1953年7月27日),是一场朝鲜与韩国两个意识形态对立的政府之间的战争,同时美国、中国、苏联等18个国家也以不同程度地卷入这场战争。是在冷战背景下的一场实际战争。

抗美援朝:

1、原因:

(1)1950年6月,朝鲜内战爆发。美国派兵侵略朝鲜。所谓的“联合国军”一直打到中国边境鸭绿江边,美军飞机轰炸中国东北边境城市。

(2)美国第七舰队入侵中国台湾海峡,阻止人民解放军解放台湾。美国的侵略活动严重威胁到中国的安全。

(3)朝鲜民主主义共和国请求中国出兵援助,中朝唇齿相依,唇亡齿寒。

2、时间:

1950年10月(人民志愿军入渡过鸭绿江)-1953年7月(美国在停战协定上签字)

3、总司令:彭德怀

4、经过:

朝鲜政府请求中国出兵援助,1950年10月,以彭德怀为司令员的中国人民志愿军开赴朝鲜前线,同朝鲜军民一起抗击美国侵略者。经过五次大规模战役,把美国侵略军赶回到“三八线”附近。1953年7月,美国被迫在停战协定上签字。中朝人民取得了反侵略战争的伟大胜利。

5、战斗英雄:

(1)黄继光:是上甘岭战役中的一位战斗英雄。在一次战斗中,黄继光用身躯堵住敌人的机枪射口,掩护战友夺回阵地,自己壮烈牺牲。

(2)邱少云:为了保证战斗的胜利和潜伏部队的安全,邱少云严守潜伏纪律,纹丝不动,直至被大火吞噬,壮烈牺牲。

6、影响:

(1)沉重打击了美帝国主义在侵略政策和战争政策;

(2)保卫了朝鲜的独立和中国的安全;

(3)中国的国际威望空前提高;

(4)为中国的经济建设和社会改革赢得了一个相对稳定的和平环境。

解放军跨过鸭绿江:

入朝第一名志愿兵——毛岸英:

毛岸英(1922年10月24日-1950年11月25日),本名远仁,字岸英,初名永福,湖南湘潭人,是毛泽东与其妻子杨开慧的长子,8岁时,由于母亲杨开慧被捕入狱,毛岸英也被关进牢房。杨开慧牺牲后,地下党安排毛岸英和两个弟弟来到上海。后来,由于地下党组织遭到破坏,毛岸英兄弟流落街头。他当过学徒,捡过破烂,卖过报纸,推过人力车。1936年,毛岸英和弟弟毛岸青被安排到苏联学习。在苏联期间,他开始在军政学校和军事学院学习,以后参加了苏联卫国战争,曾冒着枪林弹雨,转战欧洲战场。1946年,毛岸英回到延安,同年加入中国共产党。

1950年10月,毛泽东作出了抗美援朝的决定。毛岸英在家中遇到了准备出征的彭德怀,便要求入朝参战,并得到毛泽东支持。随后,他到志愿军司令部任俄语翻译兼机要秘书。除了彭德怀等几人了解他的身世,其他人都只知道这是一个活泼、朴实、能干的年轻人。

11月25日第二次战役开始,因“志愿军司令部”所在的大榆洞发报甚多而被美军测出,认定有重要机关并派飞机前来轰炸。当时,毛岸英等四人在木板房中。燃烧弹落下瞬间,形成上千度高温。有两人先后跳出后,木板房便化成灰烬。事后,在两具遗体中,依据一块苏联手表的残壳,才辨认出毛岸英的遗体。毛岸英牺牲当天,有人便提出要把遗体运回国内。彭德怀虽然难过得一天没吃饭,还是决定就地安葬。后来,彭德怀又提出为他立碑,说明他自愿参加志愿军的经过,“不愧为毛泽东的儿子”。毛泽东在与彭德怀见面时也强调“岸英是志愿军的一名普通战士”,并说“你们做得对”。

毛泽东得知毛岸英牺牲的消息后,强忍丧子之痛,缓缓地说:“打仗总是要死人的。中国人民志愿军已经献出了那么多指战员的生命,他们的牺牲是光荣的。岸英是一个普通战士,不要因为是我的儿子,就当成一件大事。”这是毛泽东一家为了中国人民的革命事业献出的第六位亲人。

毛岸英入朝参战虽然只有短短的34天,他没有作出如同邱少云、罗盛教、黄继光、杨根思那样的英雄壮举,更没有获得任何荣誉称号和纪念奖章。但是,他作为“志愿军的第一人”,其中值得挖掘和品味的东西,以及他和毛泽东在这场战争中,在硝烟散去,在今天中国迎来了和平与发展的环境时留给人民的思考,更显出了他的弥足珍贵。

发现相似题

与“请写出与下列诗句、歌词相对应的历史事件,然后选择其中任意...”考查相似的试题有:

- 标志二万五千里长征胜利结束的红军三大主力军会师的地点是( )A.瑞金 B.吴起镇 C.会宁 D.遵义会议

- 阅读下列材料,回答问题。红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,鸟蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索...

- 时间1947年6月底1948年9月1949年1月1949年4月事件辽沈战役打响刘邓大军跃进大别山南京解放北平和平解放

- 下图是大型音乐舞蹈史诗《复兴之路》的一个片段,这一片段反映的历史事件是[ ]A.辽沈战役B.淮海战役C.平津战役D.渡江战役

- 按时间先后排列事件①淮海战役②辽沈战役③渡江战役④平津战役[ ]A.①④②③B.②①③④C.②①④③D.④①③②

- 诗歌是鲜活的历史,它向我们讲述了历史的沧桑和社会的变迁。下列诗句反映的历史时期按先后顺序排列应是①钟山风雨起苍黄,百万...

- 七律·人民解放军占领南京钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王...

- “联合国军”总司令克拉克在回忆录《从多瑙河到鸭绿江》中写道:“我获得了一个不值得羡慕的名声——我是美国历史上第一个在没有取...

- 下列历史事件发生在1950年的是①西藏和平解放②朝鲜内战爆发③土地改革开始④朝鲜战争结束[ ]A.①②B.②③C.③④D.①④

- 黄继光,邱少云等最可爱的人身上体现出来的对我们仍具有教育意义的精神有①爱国主义精神 ②革命英雄主义精神 ③为人民服务的精神...