本试题 “中国共产党在革命和建设中,创造性地把马克思主义普遍真理同本国具体实践相结合的有①开辟“工农武装割据”道路 ②对民族资本家的生产资料实行赎买政策③提出两种...” 主要考查您对三大改造

社会主义市场经济体制的建立(“南方谈话”)

毛泽东对革命道路的探索

毛泽东思想的发展(七届二中全会,《论十大关系》等)

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 三大改造

- 社会主义市场经济体制的建立(“南方谈话”)

- 毛泽东对革命道路的探索

- 毛泽东思想的发展(七届二中全会,《论十大关系》等)

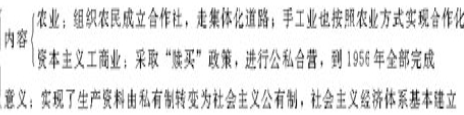

三大改造:

三大改造,是指新中国成立后,中国共产党领导的对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。社会主义三大改造的完成,实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制,使中国从新民主主义社会跨入了社会主义社会,我国初步建立起社会主义的基本制度。从此,进入社会主义的初级阶段。

农业合作化:

是指在中国共产党领导下,通过各种互助合作的形式,把以生产资料私有制为基础的个体农业经济,改造为以生产资料公有制为基础的农业合作经济的过程。这一社会变革过程,亦称农业集体化。

赎买政策:

赎买政策是指无产阶级在夺取政权后,对资产阶级的生产资料通过和平方式并采取有偿办法实行国有化的政策。马克思、列宁、恩格斯都曾提出过在一定条件下对资本进行赎买的思想。中国共产党根据对我国政治经济条件和民族资本特点的分析,以及历史上同民族资产阶级有过统一战线的关系,确定了通过对私人资本主义赎买的方式,逐步把资本主义企业改造成为社会主义企业。在全行业公私合营后采取定息制度,即按合营时的资本家股份资产,由国家在一定年限内,每年付给资本家一般为资产总额百分之五的利息,同时对资方从业人员保留高薪。“赎买政策”的实行,不但减少了资产阶级对社会主义改造的阻力,而且有利于逐步把资本家改造成为自食其力的劳动者。

对农业的社会主义改造:

1、原因:

土地改革以后,农民分到了土地,农业生产有了恢复和发展。但是,我国的农业仍然是一家一户的分散经营。当时贫苦农民缺乏生产工具、资金,一家一户难以解决水利问题,难以抵御自然灾害,不能合理地使用耕地,也不能使用先进的机械化农具。这就影响生产的发展,农产品满足不了国家工业化建设的需要,因此国家对农业进行社会主义改造。

2、方式:

以土地入股、统一经营为特征的初级农业生产合作社转变为高级农业生产合作社。

3、对手工业的改造:

手工业小组——供销合作社——生产合作社。

对资本主义工商业的社会主义改造:

1、政策:“赎买”政策

2、策略:利用、限制和改造。

3、方式:加工订货、统购包销、经销代销——个别企业公私合营——全行业公私合营

4、意义:社会主义历史上第一次有效地实现对资产阶级的和平赎买,是中国共产党对马克思主义的一个创造。

三大改造的实质:

生产资料的私有制转化为社会主义的公有制。

三大改造完成的意义和不足:

到1956年底,国家基本上完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制的任务。

我国初步建立起社会主义的基本制度,从此,进入社会主义初级阶段。

在社会主义改造工作后期,也存在要求过急、工作过粗、改变过快的缺点。

三大改造完成标志着我国社会主义制度的建立原因:

1、革命性质:三大改造之前是由新民主主义向社会主义过渡;三大改造后,我国基本上完成了社会主义革命任务。

2、经济基础:三大改造前是以公有制经济为主体,多种所有制形式并存,三大改造后,以全民所有制和劳动群众集体所有制为主要形式的社会之一公有制成为我国唯一的经济基础。

3、生产关系:三大改造之前,生产资料私有制大量存在,我国存在着民族资本家剥削工人等多多种剥削关系;在三大改造后,单一的社会主义公有制确立,社会各阶级都成为社会主义的劳动者。总之,社会主义最典型的标志就是社会主义公有制占主体。通过三大改造,我国基本上实现了由生产资料私有制转变为生产资料的公有制;在劳动分配制度上,基本实现了按劳分配原则;在阶级关系上,消灭了剥削阶级。社会主义制度在我国基本建立起来。

三大改造:

社会主义市场经济体制:

就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础作用,使经济活动遵循价值规律的要求,适应供求关系的变化;通过价值杠杆和竞争机制的功能,把资源配置到效益较好的环节中去,并给企业以压力和动力,实现优胜劣汰;运用市场对各种经济信号反应比较灵敏的优点,促进生产和需求的及时协调。

计划经济体制:

就是计划机制在资源配置中起基础性作用,而且几乎在全社会的范围内排斥市场机制调节资源配置的作用。在这种经济体制下,经济资源首先集中在政府手中,然后由政府根据实现宏观经济目标的需要,通过各级政府部门逐级向下分配,最终跟着下达给企业的生产计划分配到各个企业。

社会主义市场经济体制的建立:

1、背景:20世纪80年代末到90年代初,中国的改革开放面临着复杂的国内外形势。

(1)国内:改革遇到重重阻力

(2)国际:东欧剧变,苏联解体,世界社会主义运动遭遇挫折

2、过程:

(1)提出:南方谈话

(2)经济体制改革目标确立:中共十四大明确提出:我国经济体制改革目标是——建立社会主义市场经济体制。

(3)基本框架确立:十四届三中全会通过决议

(4)理论进一步完善:

十四届三中全会通过《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决议》;

十五大提出:以公有制为主体,多种所有制共同发展是我国社会主义初级阶段的基本经济体制

(5)市场经济体系的基本建立:21世纪初95%以上的商品和资源实现了市场配置。

3、历史意义:

(1)调动了积极性,极大地解放了社会生产力,推动了国民经济的迅速发展。

(2)中国国际地位不断提高。

(3)人民生活总体上达到了小康水平。

南方谈话节选:

十二大提出计划经济为主,市场调节为辅;

十二届三中全会指出商品经济是社会经济发展不可逾越的阶段,我国社会主义经济是公有制基础上的体制应该是计划与市场内在统一的体制;

十三届四中全会后,提出建立适应有计划商品经济发展的计划经济与市场调节相结合的经济体制和运行机制。

我们要建立的社会主义市场经济体制,就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用,使经济活动遵循价值规律的要求,适应供求关系的变化;

通过价格杠杆和竞争机制的功能,把资源配置到效益较好的环节中去,并给企业以压力和动力,实现优胜劣汰;

运用时常对各种经济信号反应比较灵敏的优点,促进生产和需求的及时协调。同时也要看到市场有起自身的弱点和消极方面,必须加强和改善国家对经济的宏观调控。我们要大力发展全国的统一市场,进一步扩大市场的作用,并依据客观规律的要求,运用好经济政策、经济法规、计划指导和必要的行政管理,引导市场健康发展。

革命道路的探索过程:

1、五四运动到中共创建时期(1919—1921年):

1919年7月,湖南省学联刊物《湘江评论》创刊,毛泽东为主编和主要撰稿人。《湘江评论》“以宣传最新思潮为宗旨”。毛泽东为创刊号撰写创刊宣言及长短文二十余篇。

1920年建立湖南共产主义小组,1921年毛泽东参加中共“一大”,成为党的创始人之一。

2、国民革命时期(1924-1927):

(1)著作:《中国社会各阶级分析》、《湖南农民运动考察报告》

(2)思想:提出主张:无产阶级对民主革命的领导权,依靠农民进行革命斗争。

3、土地革命时期(国共十年对峙)(1927-1937):

(1)著作: 1928年《中国红色政权为什么能够存在》《井冈山斗争》、1930年《星星之火可以燎原》

(2)思想:“工农武装割据”理论 “农村包围城市,武装夺取政权”革命道路、“星星之火可以燎原”等理论。

毛泽东思想形成的条件:

(1)国际环境:俄国十月革命的胜利,扩大了马克思主义的影响,马克思主义通过苏俄传入中国。

(2)国内环境:旧民主主义革命的失败说明,革命运动的发展需要先进的科学理论来指导。

(3)思想条件:新文化运动的兴起和马克思主义的传播.

(4)阶级基础:近代新的生产力的增长和工人运动的发展,使中国工人阶级成为中国革命的动力和领导阶级。

(5)实践基础:中国共产党领导的人民革命的发展。

(6)毛泽东在长期的革命斗争中不断探索。

“工农武装割据”理论 :

“工农武装割据”的内容包括:共产党领导下的武装斗争、土地革命、根据地建设。武装斗争是中国革命的主要斗争形式,没有一支相当力量的红军和红军战争的胜利,就不能创建革命根据地和进行土地革命;土地革命是中国革命的中心内容,是广大农民的要求,没有土地革命,红军战争就得不到群众的支持,根据地也就不能巩固和发展;根据地建设是革命和革命战争胜利发展的立足点和出发点,不建设革命根据地,武装斗争就没有后方的依托,土地革命的成果就无法保持。

毛泽东思想的发展:

1、全国胜利前夕(建国前夕)

(1)中共七届二中全会上的报告:1949年春

内容:

工作重心转移:乡村→城市;政治革命→经济恢复和发展;

促进革命取得全国胜利的方针和革命胜利后党的基本政策;

中国由农业国转变为工业国、由新民主主义转变为社会主义的总任务

(2)《论人民民主专政》:

内容:总结革命经验,规定政权性质;

意义:丰富并发展了马克思主义的国家学说,为即将成立的新中国作了政治理论准备。

2、建国后(社会主义建设时期):

著作:《论十大关系》、《关于正确处理人民内部矛盾问题》

思想:提出一系列社会主义建设方针政策,阐述了两类矛盾学说和正确处理人民内部矛盾的理论

意义:发展马克思主义社会主义建设理论

3、毛泽东思想的其他内容:

军队建设和军事战略、思想政治和文化工作、国际战略和外交政策、党的建设和统一战线等。

中共七届二中全会的意义:

1、解决了夺取民主革命的彻底胜利和由新民主主义革命转变到社会主义革命的许多重大问题;

2、全党在革命转变的关头,在政治上思想上作了充分准备。

《论十大关系》:

1、主要内容是:

重工业和轻工业、农业关系;

沿海工业和内地工业的关系;

经济建设和国防建设的关系;

国家、生产单位和生产者个人的关系;

中央和地方的关系;

汉族和少数民族的关系;

党和非党的关系;

革命和反革命的关系;

是非关系;

中国和外国的关系。

2、意义:

初步总结了我国社会主义建设的经验,提出了探索适合我国国情的社会主义建设道路的任务。

是探索我国社会主义建设道路的纲领性文献,它为中国共产党第八次全国代表大会的召开,作了重要的思想上和理论上的准备。

与“中国共产党在革命和建设中,创造性地把马克思主义普遍真理同...”考查相似的试题有:

- 在探讨了“中国计划经济的形式和变革”问题时,某同学发现在20世纪30年代中国兴起了一股计划经济思潮,并摘录了以下材料。请根...

- 阅读材料,结合所学知识回答问题。材料 中国的革命正是由这样两种梦想推动着:一是爱国主义者想看到一个新中国傲立于世界民族...

- 标语、口号从一个侧面体现了一个时代发展的特征。按时间顺序排列下列标语、口号①放开肚皮吃饭,鼓足干劲生产②发展才是硬道理③...

- 1983年,中共中央决定撤销国家政权在农村的基层单位人民公社,建立乡镇政府;撤销作为村行政机构的生产大队,建立村民委员会...

- 1980年12月,我国颁发了改革开放后的第一份个体工商业营业执照。这表明A.单一公有制经济结构已被突破B.经济结构的调整全面...

- 毛泽东思想是被实践证明了的关于中国革命的正确的理论原则和经验总结,是中国共产党集体智慧的结晶。第一次提出“毛泽东思想”...

- 哲人们认为,思想是地球上最美丽的花朵。一个拥有伟大思想的民族,才能拥有不断前行的力量。材料一 孔子想回到西周,维护奴隶...

- 毛泽东思想关于新民主主义的理论形成于 ( )A.国民革命时期B.抗战时期C.人民解放战争时期D.新中国成立后初期

- 历史学家陈旭麓指出:中国人从林则徐“开眼看世界”开始,进而“中体西用”,进而自由平等博爱,进而民主和科学。在这个过程中,...

- 下列文献中,把救国救民道路同中国国情相结合,代表历史发展方向的是( )A.《天朝田亩制度》B.《民报 》C.《新青年》D....