本试题 “材料一:“由于中国人闭关自守、骄傲自满,19世纪中期到20世纪初的灾难性战争使他们受到了巨大的刺激,在这些战争中所遭到的耻辱性失败,迫使中国人打开大门,...” 主要考查您对林则徐虎门销烟

鸦片战争

太平天国运动

第二次鸦片战争

左宗棠收复新疆

黄海大战

瓜分狂潮

甲午中日战争

义和团运动的兴起和发展

八国联军侵华战争

“美国国父”华盛顿

印度民族大起义(章西女王)

玻利瓦尔(拉美独立运动)

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 林则徐虎门销烟

- 鸦片战争

- 太平天国运动

- 第二次鸦片战争

- 左宗棠收复新疆

- 黄海大战

- 瓜分狂潮

- 甲午中日战争

- 义和团运动的兴起和发展

- 八国联军侵华战争

- “美国国父”华盛顿

- 印度民族大起义(章西女王)

- 玻利瓦尔(拉美独立运动)

虎门销烟:

林则徐到达广州后,与两广总督邓廷桢加强整顿海防,惩治鸦片走私,共收缴鸦片两万余箱。1839年6月3日至25日,林则徐率领地方官吏在虎门海滩将缴获鸦片全部当众销毁。虎门销烟的壮举,打击了外国侵略者的气焰,维护了中华民族的尊严,是近代中国反侵略斗争的伟大起点。

禁烟运动:

1、背景:

(1)鸦片走私给中国带来了严重的灾难,影响了财政收入,削弱了军队的战斗力,加深了政治腐败,加重了人民的负担,危及清朝的统治和中华民族的生存。

(2)“弛禁派”和“严禁派”的激烈讨论。

(3)禁烟运动呼声高涨。

2、目的:

为了维护清朝统治,道光帝任林则徐为钦差大臣,赴广东查禁鸦片。

3、过程:

林则徐在广东整顿海防,缉拿烟贩,收缴鸦片。1839年6月,将收缴的英美走私的大量鸦片,在虎门海滩当众销毁,把禁烟运动推向高潮。

4、影响:

(1)反映了中国人民强烈要求禁烟、反对外国侵略的愿望,鼓舞了中国人民的斗志。

(2)英国借口禁烟运动发动蓄谋已久的侵略战争。鸦片战争的直接目的是保护鸦片走私,根本目的是打开中国市场。

5、评价林则徐:

是我国的民族英雄,道光时奉命为钦差大臣,领导了虎门硝烟并取得胜利,后被遣戍伊犁,写下了“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的悲壮诗句。被称为中国近代“开眼看世界的第一人”。

虎门销烟(雕塑):

如果林则徐不禁烟,鸦片战争是否会爆发?

鸦片战争的爆发的具有必然性,并不是偶然的,它迟早会发生,只是时间早晚而已。林则徐的禁烟仅仅只是侵略者掩人耳目的借口,这场战争的实质是英国进行殖民扩张、扩大海外市场的既定政策,即使没有林则徐禁烟,他们也会寻找其他理由来达到侵略中国的目的。

鸦片战争:

第一次鸦片战争(1840年6月~1842年8月)是中国近代史的开端。“闭关锁国”后的中国逐步落后于世界大潮,但是在外贸中,中国一直处于出超地位。为了扭转对华贸易逆差,英国开始向中国走私鸦片,来获取暴利。1839年6月林则徐前往广州开展禁烟运动,打击了英国走私贩的嚣张气焰,同时影响到了英国的利益。为打开中国市场大门,英国借口虎门销烟而发动了侵略战争。战争前期中国军民奋起抵抗,沉重打击英国侵略者,但是腐朽的封建制度抵抗不住英国的侵略,道光帝派直隶总督琦善与英国议和,签订了中国历史上第一个不平等条约《南京条约》。中国开始向外国割地、赔款、商定关税,严重危害中国主权。鸦片战争使中国开始沦为半殖民地半封建社会,并促进了自然经济的解体。同时揭开了近代中国人民反抗外来侵略的历史新篇章。

鸦片战争前夕的中英形势:

1、国内:

(1)经济上,资本主义萌芽正在缓慢发展,自然经济仍占统治地位,土地高度集中;政府财政困难。

(2)政治上,官场中,结党营私,互相倾轧,买官鬻爵,贿赂成风;军队里,装备陈旧,操练不勤,营务废弛,法律败坏。

(3)外交上,奉行闭关自守的锁国政策。

2、国外:

(1)英国率先完成了工业革命,成为头号资本主义强国,法美等国的工业革命也相继发展起来。

(2)他们为夺取更多的销售市场和原料产地,加紧对外扩张。

(3)英国为打开中国大门,对中国输出鸦片。

鸦片战争爆发的原因:

1、根本原因:19世纪30年代英国率先完成工业革命,成为资本主义头号强国,为了扩大海外殖民地和商品市场,英国迫切要求打开中国的大门。

2、重要原因:清政府的腐败落后、国力衰弱为英国发动战争提供了可能。

3、直接原因:中国正义的禁烟运动被英国作为发动战争的借口。

鸦片战争英雄人物:

关天培、陈化成等

三元里人民抗英斗争:

三元里人民的抗英斗争三元里人民的抗英斗争,不仅是鸦片战争中一次最大的人民群众保家卫国的斗争,也是中国近代史上中国人民第一次大规模的反抗侵略者的武装斗争。1841年5月,英军攻陷四方、泥城炮台后,又炮轰广州,靖逆将军奕山乞降,与英军签定《广州和约》,奕山等人的卑躬屈膝,以及英侵略者在广州的暴行,激起三元里一带人民的义愤,他们挺身而出,拿起锄头铁锤担负起反侵略斗争的重任。

盘踞在广州北部炮台的英军,窜入三元里奸淫抢劫,村民鸣锣告警,奋起抵抗,当场击毙英兵数名,其余英兵见势不妙,仓皇逃窜。

5月30日凌晨,三元里和附近乡民五千人,手持锄头、铁锹、木棍、刀矛、鸟枪向英军盘踞的四方炮台进发。英军奔出四方炮台迎战,群众按照原订计划,避免与敌人正面交锋,把敌人引诱至三元里以北的牛栏冈。当敌人进入包围圈后,早已埋伏好的群众利用该地丘陵地带的有利地形,立即发动猛攻。手持锄耙的农民从四面八方赶来,“不呼而集者数万人”,人数越来越多。侵略军前进不能、后退不得,被重重围困在牛栏冈一带,这时大约正值中午。

31日,番禺、南海、花县、增城等县400余乡的群众数万人赶来,与三元里人民一起,再次将四方炮台重重包围。面对武装的群众,龟缩在里面的英军无法冲出重围,只好派出奸细混出重围,向清政府求救。奕山即派广州知府余保纯率同南海知县、番禺知县赶来替侵略军解围,他们以欺骗和威胁的手段,强迫解散群众队伍。英军乘机撤出了四方炮台,得以逃脱。

三元里人民的抗英斗争,是中国人民自发反抗列强侵略的第一场战斗,在中国革命史上占有及其重要的地位。

1851年1月11日,洪秀全率领拜上帝会群众,在广西桂平县金田村誓师起义,建号太平天国。起义军自称太平军,全体将士蓄发易服,头包红巾,表示与清朝势不两立。金田起义标志着太平天国农民战争从此开始了。

《天朝田亩制度》:

《天朝田亩制度》是一个以解决土地问题为核心,并涉及政治、经济、军事、文化和社会生活等方面的纲领,颁布于1853年。《天朝田亩制度》主要包括土地制度、生活物资分配制度、农村的社会组织制动 、各级职官的保举与罢黜制度、教育和司法等五个制度。《天朝田亩制度》的目的在于建立“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖”的理想社会。《天朝田亩制度》发展了中国古代战争的平均思想,这是革命性的一面。但是这种绝对平均主义的思想,违背了社会发展的规律,这是其落后性,是不可能实现的。

永安建制:

永安建制是1851年9月太平天国在永安进行的一系列军政建设。主要内容包括:封杨秀清为东王、萧朝贵为西王、冯云山为南王、韦昌辉为北王、石达开为翼王;各王均受东王节制。太平天国初期中央官制初具规模。颁行天历,废除清朝纪年;严禁私藏金银财物;令人民蓄发;刊行官方文书。太平天国政权初具规模模,为太平天国的运动的迅速发展奠定基础。

《资政新篇》:

1859年,太平天国干王洪仁玕提出一个统筹全局的改革方案。它的主要内容有:政治上,主张学习西方,制定法律制度,加强中央集权;经济上主张发展近代工矿,交通,邮政,金融等事业,奖励科技发明和机器制造,提倡资本主义的雇佣劳动制;思想文化上建议设立新闻官、新闻馆,破除陈规陋习,提倡办学校、医院和社会福利事业。外交上,主张同外国平等交往、自由通商,但严禁鸦片输入。《资政新篇》是中国第一个系统的具有鲜明资本主义色彩的方案,具有明显的进步意义。它虽然得到天王的赞赏,但因缺少施行的多种其他条件而未实行。

天平天国运动的性质:

是中国近代史上一次伟大的反封建反侵略的农民运动。

比较《天朝田亩制度》和《资政新篇》:

相同点:《资政新篇》和《天朝田亩制度》都具有反封建的一面,两者都明确反对封建主义,都是太平天国改革内政,建设国家的革命纲领。

内容不同:前者主张取消一切私有财产,要求建立以小农经济为基础,绝对平均主义的理想社会;后者主张承认和保护私有财产,发展工商业和资本主义经济。

目的不同:前者目标是建立绝对平等的理想社会,属于封建主义范畴,后者要求在中国发展资本主义,走资本主义道路。

群众基础不同:前者是太平天国农民战争经验的直接总结,反映农民的利益和要求,拥有广泛的农民基础;后者不是农民意识的产物不是太平天国运动的必然结果,没有引起农民阶级的强烈反映。

作用不同:前者推动太平天国革命斗争的发展调动农民革命积极性;后者因为没有反映农民的迫切要求,没有取得农民的积极支持。

太平天国运动:

1851年,洪秀全在广西金田起义,起义军称“太平军”,建国号“天平天国”。同年,洪秀全自称“天王”并且封杨秀清为东王,萧朝贵为西王,冯云山为南王,韦昌辉为北王,石达开为翼王。后来萧朝贵和冯云山先后战死。1853年,太平军攻占南京,改南京为天京,定为都城,正式建立与清政府对臷的政权。天京事变成为太平天国由鼎盛走向衰落的转折点。1864年天京陷落,标志着太平天国运动的失败。

太平天国的历史功绩:

太平天国起义虽然失败了,但它具有不可磨灭的历史功绩和重大的历史意义。

1.太平天国起义沉重打击了封建统治阶级,强烈震撼了清政府的统治根基,加速了清王朝的衰败过程。

2.太平天国起义是旧式农民战争的最高峰,具有不同以往农民战争的新的历史特点。

3.太平天国起义还冲击了孔子和儒家经典的正统权威,这在一定程度上削弱了封建统治的精神支柱。

4.太平天国起义还有力的打击了外国侵略势力,给了侵略者应有的教训。

5.在19世纪中叶的亚洲民族解放运动中,太平天国起义是其中时间最久、规模最大、影响最深的一次,他和亚洲国家的民族解放运动汇合在一起,冲击了西方殖民主义者在亚洲的统治。

太平天国农民战争失败的原因:

从主观上看:

1.农民阶级不是新的是生产力和生产关系的代表。他们无法克服小生产者所固有的阶级局限性,因而无法从根本上提出完整的正确的政治纲领和社会改革方案。无法制止和克服领导集团自身腐败现象的滋长,也无法长期保持领导集团的团结,削弱了太平天国的向心力和战斗力。

2.太平天国是以宗教来组织发动群众的,但是拜上帝教不是科学的思想理论,它不仅不能正确指导战争,而且给农民战争带来了危害。

3.太平天国也没能正确对待儒学。

4.太平天国不能把西方国家的侵略者与人民群众区别开来,对西方侵略者还缺乏理性的认识。

从客观上看:

中外反动势力勾结起来,联合镇压太平天国。

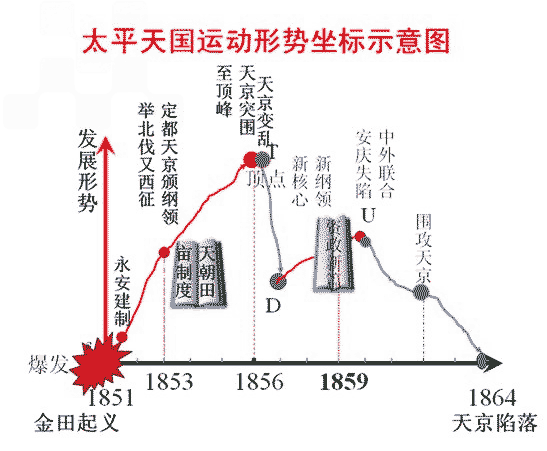

太平天国运动形式坐标示意图:

天京变乱:

天京事变发生于1856年,是一次太平天国领导层的严重内讧,地点在首都天京(南京),东王杨秀清、北王韦昌辉及燕王秦日纲在此事件中被杀,另有约二万人丧生。天京事使得太平天国的军事力量实力受到影响。

1851年,天王洪秀全在“永安建制”时,命其他四王归东王杨秀清节制。自从南王冯云山及西王萧朝贵相继战死后,权力更加集中在东王一人身上。在太平天国前期,实权由军师掌握,天王虽然地位在各王之上,然而在制度上是一个虚君,实际权力在正军师东王杨秀清手上,加上东王多次假托“天父下凡”传令,令天王也要听从东王命令。

而东王杨秀清由于军功卓著和随着权力与威望的增加,他越发恃功骄傲,作威作福,“不知自忌”。尤其是当他假托天父下凡时,更是“威风张扬”,甚至连天王洪秀全也险遭罚跪杖责。他假托天父下凡,公然逼迫洪秀全把他由“九千岁”加封为“万岁”,使洪秀全大为不满,洪秀全决定趁早除掉后患,于是派人密商于正在江西督师的韦昌辉和在湖北督师的石达开,让他们即刻回天京勤王。韦昌辉,性格阴柔,野心很大,他对杨秀清表面上极尽谄媚逢迎之能事,暗地里却盘算如何伺机除掉他,夺取权位。他得到洪秀全旨意后,认为时机已到,立即兼程从江西前线赶回天京。9月2日凌晨,韦昌辉率3000人突袭东王府,将杨秀清及其家属侍从全部杀死。随后,又扩大事态,在两个多月里,以所谓清除“东党”名义先后杀害杨秀清部属和男女老幼两万余人。石达开责韦昌辉不应滥施杀戮,自损元气。韦昌辉恼羞成怒,又要谋害石达开。石达开闻讯,连夜率亲信逃走,但他留在天京城内的家属却被韦昌辉尽数杀害。石达开忍无可忍,到达安庆后,立即起兵讨韦。

韦昌辉灭绝人性的大屠杀,引起天京城内太平军将士的一致愤怒。11月初,在石达开大兵压境和朝内群起反韦的压力下,洪秀全下令诛杀了韦昌辉,并永远定其为“北孽”。洪秀全急诏石达开回京辅政,长达数月的残酷内讧方告平息。

先说石达开回天京后,受到合朝将士的一心拥戴,但却为天王所猜忌疏远。石达开受到猜忌排挤,于1857年6月负气离开天京,还拉走了十万精锐部队,开始在各地流动作战。途中虽多有战捷,但由于脱离统一领导和统一指挥,军队损失惨重,1863年5月终被清军围歼在四川境内大渡河边的安顺场。天京变乱使大量优秀太平军将士相继死去,造成了“朝中无将,国内无人”的危险局面。

第二次鸦片战争发生在1856-1860年,欧洲列强为了进一步打开中国市场,扩大侵略权益。1856年秋,英国借口“亚罗”号事件,悍然出动军舰袭击广州城,法国借口“马神甫事件”,同意和英国共同出兵,英发动侵略中国的战争爆发了。这次侵略战争实际上是鸦片战争的继续,所以称为“第二次鸦片战争”。

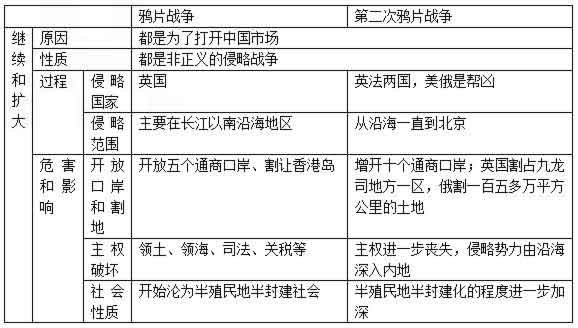

对比鸦片战争和第二次鸦片战争,得出结论——第二次鸦片战争是鸦片战争的继续和扩大:

第二次鸦片战争:

1、时间:

1856-1860年

2、经过:1858年签订《天津条约》。内容:

(1)外国公使进驻北京;

(2)增开牛庄、淡水、汉口、南京等10处为通商口岸;

(3)外国军舰和商船可以在长江各口岸自由航行。

(4)外国人可以到中国内地游历、经商、传教。

(5)清政府赔偿英法两国军费各200万两,赔偿英商损失200万两白银。

《天津条约》影响:

1、列强逐渐影响和操纵了清政府的内政外交。

2、侵略势力扩展到沿海各省,并深入到内地。

3、列强取得了中国内河的航运权,便于外国商品向中国内地倾销。

4、成为了外国人到中国各地进行不法活动的护身符。

5、加重了中国人民的负担。

1860年,英法联军洗劫并且焚毁了北京西郊举世闻名的皇家园林圆明园,并占领北京,并签订了《北京条约》。内容有:

1、清政府承认《天津条约》有效;

2、增开天津为商埠;

3、割九龙司地方一区给英国;

4、准许华工出国;

5、对英法两国的赔款各增至800万两白银。

从19世纪50年代末到80年代,俄国以“调停者”自居,侵吞了我国北方一百五十多万平方公里领土。

《北京条约》影响:

1、继承了《天津条约》中的系列权益。

2、天津成为了外国经济势力在中国北方的重要活动基地,并威胁了北京的安全。

3、英国在香港地区的侵略势力扩大。

4、掠卖中国人口,开发海外殖民地。

5、进一步加重了中国人民的负担。

第二次鸦片战争的影响:

第二次鸦片战争使中国社会半殖民地半封建化的程度加深了。政治上,中国丧失了大片领土的主权;清朝统治者投靠了外国侵略者,开始成为他们的附庸和工具,中外反动势力公开勾结,共同镇压中国人民的反抗。经济上,外国侵略势力扩张到沿海各省,并伸向内地,方便了他们的倾销商品,掠夺廉价原料和劳动力,使中国难以抵挡资本主义的经济侵略的冲击。文化上,使传教上有了更大的自由,西方宗教势力开始发展,并且开始干涉中国内政,配合了政治和经济的侵略。

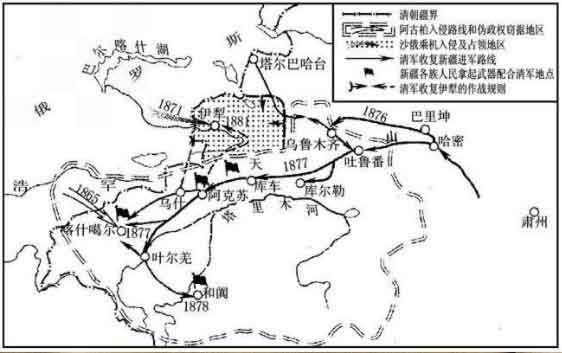

“海防”和“塞防”:

随着东南沿海和西北内陆的形式的紧张,清政府内部发生了“海防”和“塞防”的激烈争论。直隶总督李鸿章强调“海防的重要性,同时认为“海防、西征力难兼顾”,主张放弃新疆。陕甘总督左宗棠提出“海防塞防并重”,力主归复新疆。清政府权衡利弊,在加强海防的同时,也接受了左宗棠的主张,于1875年4月任命左宗棠为钦差大臣督办新疆军务。

左宗棠收复新疆:

1876年,左宗棠率清军分三路进入新疆,他采取“先北后南,缓进急战”的策略,在当地各族人民的支持和拥护下打败阿古柏。1878年,除伊犁外,新疆重新回到祖国怀抱。19世纪80年代初,中俄两国签订《伊犁条约》,中国收回伊犁地区。

随后,为了加强西北边疆的管理和防务,根据左宗棠的建议,1884年,清政府在新疆设立行省。

左宗棠收复新疆胜利的原因:

1、阿古柏残酷地压迫和剥削新疆各族人民,激起了新疆各族人民的仇恨;收复新疆,是反抗外敌入侵、维护通过统一的正义战争。

2、清军得到当地各族人民的支持。

3、左宗棠采取了“先北后南,缓进急战”的策略。

4、左宗棠反侵略的态度坚决,清朝爱国官兵不怕牺牲、浴血奋战的精神。

左宗棠收复新疆路线图:

左宗棠的评价:

左宗棠是晚晴政治舞台上的汉族封建地主官僚,面对国内人民的反抗的外国资本的侵略与扩张,他为了维护封建统治和挽救民族存亡,表现了那时代地主阶级的政治家的复杂多面性。在镇压太平天国运动中,他双手沾满了人民的鲜血,充当了清政府镇压人民起义的刽子手;在洋务运动中,他为了实现“富国强兵”的梦想,积极创办福州船政局,客观上抵制了外国资本主义的侵略,刺激了中国民族资本主义的产生;在新疆危机是,更是表现出了他政治上远见卓识,不顾年事已高,率兵远征,成功粉碎了列强分割我国领土的企图,表现出崇高的爱国精神,受到人民的赞扬。

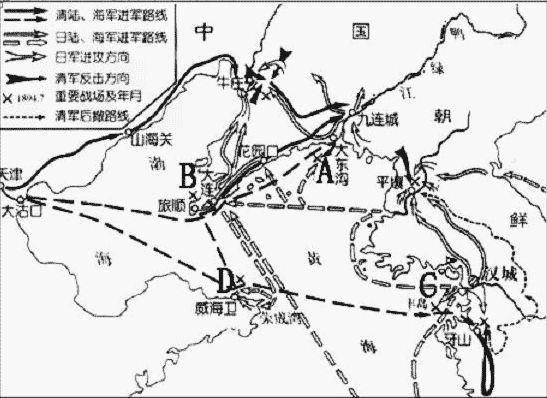

黄海海战是中日甲午战争中双方海军主力在黄海北部海域进行的战役规模的海战。亦称中日甲午海战、大东沟海战。1894年9月17日上午,中国海军提督丁汝昌率北洋舰队完成护送陆军去朝鲜的任务后,在返航途中到达鸭绿江口的大东沟海面,遭到日本舰队袭击,双方展开激烈的海战,“致远号”管带邓世昌、“经远号”管带林永生等率爱国官兵英勇抵抗,为国殉难。战事持续了5个多小时,北洋水师损失战舰5艘,但是主力尚存,日本海军损失惨重,企图一举歼灭北洋舰队的阴谋未成。战后,李鸿章实行了“避战保船”的方针,故意夸大舰队的损失程度,令舰队躲入威海卫港内,造成坐守待毙的局面,把海上的主动权让给日本。

黄海之战中日双方兵力、损失对比表:

| 中方 | 日方 | |

| 参战舰艇 | 10 | 12 |

| 火炮 | 161 | 277 |

| 兵力 | 2052 | 3333 |

| 舰船损失 | 5艘沉没 | 5艘重伤 |

| 伤亡人数 | 1200 | 300 |

黄海大战:

邓世昌:

邓世昌(1849—1894),清末海军名将,民族英雄。原名永昌,字正卿。广东番禺人。自小立志海军,以御强敌。1867年,考入船政学堂海军驾驶班第一期学习。1874年,以优异成绩从船政学堂毕业,被船政大臣沈葆桢奖以五品军功,派任“琛航”运输船大副。次年任“海东云”炮舰管带,时值日本派兵侵犯台湾,他奉命巡守澎湖、基隆,获升千总。后调任“振威”炮舰管带,代理“扬武”快船管驾,获荐保守备,加都司衔。

1880年,北洋大臣李鸿章“闻世昌熟悉管驾事宜,为水师中不易得之才”,遂将其调入北洋水师,任“飞霆”、“镇南”炮舰管带。是年冬,随记名提督丁汝昌赴英接收订造的“超勇”、“扬威”两巡洋舰,1881年11月,回天津大沽。次年升游击,任“扬威”巡洋舰管带,获“勃勇巴鲁图”勇号。 1887年春,邓世昌率队赴英国接收清政府向英、德订造的“致远”、“靖远”、“经远”、“来远”四艘巡洋舰,是年底回国。归途中,邓世昌沿徒安排舰队操演练习。因接舰有功,升副将,获加总兵衔,任“致远”舰管带。1888年,邓世昌以总兵记名简放,并加提督衔。是年10月,北洋海军正式组建成军,邓世昌任中军中营副将,仍兼“致远”舰管带。

1891年,李鸿章检阅北洋海军,邓世昌因训练有功,获“葛尔萨巴图鲁”勇号。 邓世昌是近代中国第一批自己培养出来的优秀海军将领。他“执事惟谨”,“治事精勤”,刻苦专研海军战略战术理论,注意学习西方海军的先进技术和经验。在他精心训练下,“致远”舰“使船如驶马,鸣炮如鸣镝,无不洞合机宜。”成为北洋舰队中整训有素,最有战力的主力战舰之一。

1894年9月17日,在中日黄海海战中,邓世昌指挥“致远”舰一直冲杀在前,在“阵云缭乱中,气象猛鸷,独冠全军”。后在日舰围攻下,“致远”多处受伤,船身倾斜。邓世昌对全舰官兵道:“吾辈从军卫国,早置生死于度外,今日之事,有死而已!”“然虽死,而海军声威弗替,是即所以报国也!”毅然驾舰全速撞向日第一游击舰队旗舰“吉野”号,决意与敌同归于尽。倭舰官兵见状大惊失色,拼命逃窜,并向“致远”舰连连发射鱼雷,“致远”舰躲过一条泡沫飞溅的鱼雷后,不幸为另一条鱼雷所中而沉没。邓世昌坠落海中后,其随从以救生圈相救,被他拒绝,并说:“我立志杀敌报国,今死于海,义也,何求生为!”,他养的爱犬“太阳”亦游至其旁,口衔其臂以救,邓世昌誓与军舰共存亡,毅然按犬首入水,自己亦同沉没于波涛之中,与全舰官兵250余人一同壮烈殉国。

邓世昌壮烈牺牲后,清廷谥以“壮节”,按提督例从优议恤并追赠太子少保衔,入祀京师昭忠祠。山东威海百姓感其忠烈,于1899年在成山上为邓世昌塑像建祠,以志永久敬仰。1996年年12月28日,中国人民解放军海军命名新式远洋综合训练舰为“世昌”号,以示中国海军风骨。

门户开放政策是是由美国首先提出来的。它的主要内容是:在整个中国范围,列强都有进行贸易的权利。它的主要精神是利益均沾,机会平等。不论是在哪个列强的势力范围内,不论是否在中国内地或沿海地区都实行这个原则。

甲午中日战争后年以后西方列强对华输出的变化的特征:

由商品输出变为资本输出。

1.第一阶段(甲午中日战争前):商品输出为主要特征①发动战争,签订不平等条约。②占领部分领土③开埠通商④设租界⑤掠夺关税、沿海、内河航运权;⑥在通商口岸开设工厂

2.第二阶段(19世纪末20世纪初):以资本输出为主要特征①军事上:继续发动侵略②经济上:资本输出为主。③政治上:掀起瓜分中国狂潮(强占租借地;划分势力范围)

“几个最早”:

1.最先取得借款权的是俄法;——控制经济命脉

2.最先取得铁路开采权的是法国——军事镇压;经济掠夺。

3.最先取得开设工厂权的是日本——阻碍民族工业。

4.最先取得矿山开采权的是法国——重工业无从发展。

5.最先强占租借地的是德国——胶州湾。

清政府借款和今天中国政府吸引外资有何区别?

1.背景:清政府——主要是资本主义国家进入帝国主义阶段后被动地接受其剩余资本,是在战败情况即中国半殖民地半封建化程度大大加深的条件下。

今天——面临发展中国家共同的难题,即经济迅速发展需要大量资金与中国现有资金短缺相矛盾的情况下。是中国人民当家作主情况下主动实行的。

2.目的:清政府——主要用于战争赔款;

今——发展经济,增强国力;

3.性质:清政府——带有苛刻的条件,回扣盘剥重的奴役性贷款。

今天——坚持与各国平等互利,相互尊重主权和领土完整原则。

4.影响:清政府——使列强进一步控制了中国的经济命脉,扩大了在中国的政治势力。

今天——取得显著成就,外资和中外合资成为我国国民经济的有机组成部分。

西方列强为什么19世纪上半期以商品输出为主,而19世纪末以后以资本输出为主?

1.在自由资本主义阶段:

(1)资本家能在本国找到投资场所从而获利;(2)那时资本主义国家劳动力价值很低。(3)资本家不具备大规模资本输出的条件,因此没意识到资本输出比商品输出能带来更多好处,在当时的条件下不可能产生这种意识,它是随资本主义发展而产生的。

2.在帝国主义阶段:

19世纪末,随着资本主义向帝国主义过渡,主要帝国主义聚敛了大量财富,由于垄断组织竞争激烈,资本输出日益增大,在殖民地、半殖民地投资设厂逐渐成为西方列强的主要经济侵略形式。

帝国主义国家掀起瓜分中国狂潮的方式——影响:

1、争做中国的债主——列强通过借款向清政府施加政治压力,以达到控制中国命脉和长期控制中国主权的重要手段。

2、抢夺路矿和办厂权:

(1)争夺修筑铁路权——直接控制了中国铁路交通大动脉,便于掠夺财富和镇压中国人民的反抗。

(2)争夺开矿权——使中国矿藏资源遭到掠夺,阻碍了重工业的发展。

(3)争相开设工厂——中国民族资本主义的发展也受到了严重阻碍。

3、强占租借地和划分“势力范围”——中国神圣的领主被肢解为帝国主义国家的“势力范围”。

4、美国的“门户开放”政策。

列强掀起瓜分中国狂潮的原因:

1、根本原因:

19世纪末,资本主义国家向帝国主义过渡,增大资本输出,加剧了殖民掠夺。

2、直接原因:

甲午中日战争的中国惨败和清政府的投降政策,助长了列强侵华的野心。

美国提出“门户开放”政策的原因及其实质:

1.原因:

(1)由于美西战争的进行,美国错过了争夺瓜分中国的时机,需要提出新的对华政策。

(2)美国企图进入中国市场,加深和扩大侵华,分享侵略权益。

(3)美国军事实力仍逊色于欧洲列强,军事实力不是欧洲列强的对手。

(4)美国具备了强大的经济实力,19世纪90年代,美国一跃为一等工业强国。

2.政策的特点:

是在承认列强对中国的侵略和由此而取得的各种侵略权益的前提下,要求列强在华享有均等的权利,即“利益均沾”。

3.实质:

是美国侵略行为的体现,是帝国主义的分赃协定,反映了美国独霸中国的野心。这不仅标志着美国有了独立的侵华政策,而且在一定程度上形成了列强共同宰割中国的同盟。这一政策,使美国在华势力大增,中国的半殖民地化程度大大加深,民族危机空前严重。

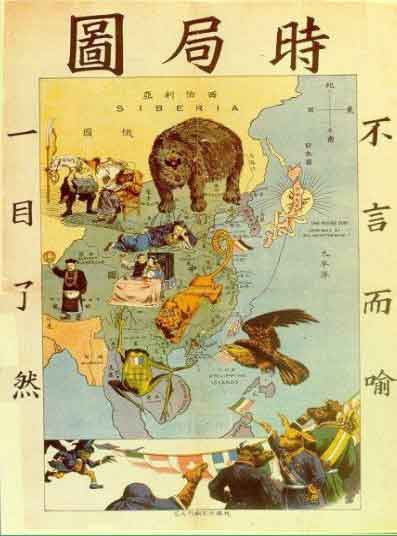

时局图:

《时局图》是根据兴中会会员谢赞泰1898年发表在香港报纸上的漫画改绘的。图中熊代表沙皇俄国,犬代表英国,青蛙代表法国,鹰代表美国,太阳代表日本,肠代表德国。

19世纪末美国侵华政策的演变:

1.演变

“门户开放”政策提出前,美国的对华政策基本上是追随英、法等主要资本主义国家,充当帮凶。

“门户开放”政策的提出后,是美国侵华新阶段的标志。从此美国不再追随西方列强,而有了自己独立的侵华政策。

2.原因:

鸦片战争以来,美国追随英法,参加多次侵华行动。因当时美国军事、经济实力远落后于英法,难以单独对中国进行侵略活动,也不可能提出独立的侵华政策。19世纪末,美国工业生产跃居世界第一位,扩张有了经济实力。1898年挑起美西战争,这场战争结束后,列强瓜分中国的局面已经形成,美国决心改变这种局面。但当时美国军事实力还不是欧洲列强的对手,国内人民又掀起反战运动,不可能采用军事手段。这样美国就试图凭借经济优势,在竞争中逐步排斥其他帝国主义列强,达到独占中国的目的。于是提出了“门户开放”政策。

中日甲午战争为19世纪末日本侵略中国和朝鲜的战争。它以1894年7月25日丰岛海战的爆发为开端,至1895年4月17日《马关条约》签字结束。按中国干支纪年,战争爆发的1894年为甲午年,故称甲午战争。这场战争以中国战败,北洋舰队全军覆没告终。中国清朝政府迫于日本军国主义的军事压力,签订了丧权辱国的不平等条约——《马关条约》。它给中华民族带来空前严重的民族危机,大大加深了中国社会半殖民地化的程度。

对比中国和日本,分析甲午中日战争中国战败的原因:

1.制度的落后:

中国:清朝实行了封建制度,虽然进行了洋务运动,但仅限于技术层面,没有触及封建体质,腐败的封建体制抵制了中国发展的潜力,也直接影响了国家对战争的组织效率。

日本:明治维新后已经是资本主义性质的国家,资本主义体制与天皇专制相结合,既大大地激发了国家的潜力,也使国家对战争的组织高效有力,从而保证了日本在战争中的胜利。

2.国力贫弱:

中国:经济上中国小农经济占主导地位,生产力无法与资本主义相抗衡;另外,西方列强的军事和经济侵略也削弱了中国国力。

日本:经过明治维新,资本主义经济迅速发展,综合国力大大加强。

3.领导人的政策:

中国:虽然清政府内部有主战的一方,同时也有大批的爱国官兵英勇抗敌,但是掌握实权的慈禧太后和李鸿章等各有打算。慈禧太后害怕战争中削弱其最高统治地位,一心向求和;并且还把建设海军的资金挪用去建颐和园。李鸿章将北洋舰队当做了私人资本,不愿意在其战争中消耗。

日本:明治维新后制订了明确的“大陆政策”后,一直在严格执行,并且上行下效。日本天皇将自己的俸禄拿出来发展海军力量。

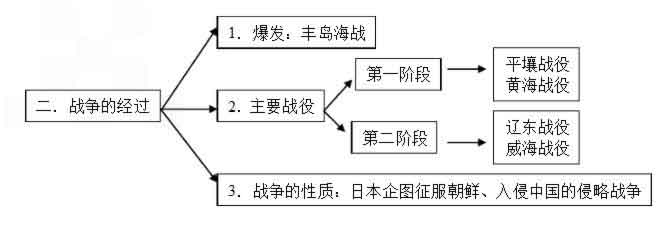

主要战役:

第一阶段(1894年7月-9月)

(1)平壤战役:战争爆发时,慈禧太后正筹备她60岁生日的“万寿庆典”,希望与日本和平了结。李鸿章则极力奉行避战求和政策,采取消极抵抗方针,而日本却步步进逼,平壤战役爆发,平壤战略位置重要,清军将领执行李鸿章的命令,贻误战机。主帅叶志超弃城而逃,使日军顺利占领平壤。

(2)黄海战役。中国战舰损失5艘,但主力尚存。而李鸿章不准出战,使日本取得了制海权。

第二阶段(1894年10月-1895年4月)

(3)辽东之战:在李鸿章避战求和的方针指导下,清军败退。随后日军在旅顺进行了大屠杀,揭露了日本在中国犯下的滔天罪行。

(4)威海之战:在李鸿章避战自保的方针下,清军未能乘日军登陆时出击,坐视敌人上岸,使北洋军陷入日军的夹击之中,最后全军覆没。宣告了洋务运动的破产。

甲午中日战争主要经过:

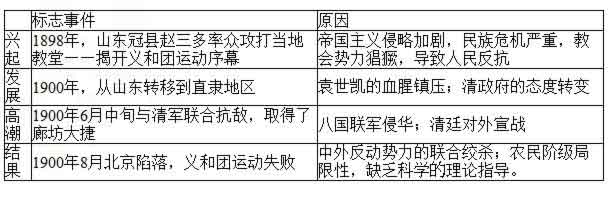

甲午战争后以农民为主体的中国人民自发的组织的反帝爱国运动。义和团源自于山东、直隶等地的义和拳等民间的秘密结社。1898年,山东冠县义和拳首举义旗,揭开了义和团运动的序幕。义和团以“扶清灭洋”为口号,主要成分是农民、游民、散兵游勇。鲁西北义和团运动迅速发展遭到了袁世凯的镇压。清政府对义和团的态度和政策曾由坚决镇压转变为默许以至支持利用。义和团运动最终在中外联合势力的镇压下失败了,但它英勇抗击了八国联军,沉重打击了帝国主义瓜分中国的野心。

廊坊大捷:

廊坊大捷是发生于1900年八国联军侵华战争,同年6月11日至18日河北廊坊附近的清军及义和团对八国联军的一场局部胜利。英国海军提督西摩尔率领的2000多名从天津向北京进攻的八国联军,由于在廊坊遭义和团阻击,从廊坊败回。中途又遭义和团和清军董福祥部袭击,联军1000多人被包围,激战两个多小时,联军死7人,伤57人。到26日,才在援军配合下,狼狈逃回天津,共伤亡300多人。

义和团运动的性质是:

一次农民阶级自发的反帝爱国运动。

义和团运动的特点:

1.自发性:从1898年秋山东人民反洋教斗争开始,到1900年6月负担起抗击八国联军的任务而进入高潮,义和团始终没有制度具体的斗争纲领,也没有形成统一的领导力量。

2.分散性:义和团运动始终是各地为战,缺乏统一的指挥和统一的领导。

太平天国与义和团运动的比较:

1、不同点:

(1)背景不同:太平天国运动发生在鸦片战争后国内阶级矛盾空前激化的背景下;义和团运动发生在19世纪末,民族危机严重的背景下。

(2)性质不同:太平天国运动斗争矛头主要指向清政府,同时也反侵略;义和团运动是一次反帝斗争。

(3)组织发展情况不同:太平天国运动有统一的领导组织,有斗争纲领《天朝田亩制度》;义和团运动无统一组织领导和纲领。

(4)主张不同:太平天国主张绝对平均主义,后期曾要求学习西方资本主义;义和团运动一味盲目排外。

(5)斗争时间不同:太平天国运动建立政权,持续了14年,斗争时间长;义和团运动未建政权,斗争时间短。

2、相同点:

(1)领导阶级、运动主体、斗争方式相同:都是农民阶级领导的以农民群众为主体、以武装斗争为主要形式的农民运动。

(2)起义的组织形式相同:都是利用宗教结社形式来发动、组织群众,都具有浓厚的迷信色彩。

(3)结果相同:都在中外反动势力联合镇压下失败。

义和团运动:

义和团运动的意义:

显示了中国人民的巨大力量,粉碎了帝国主义列强瓜分中国的狂妄计划,加速了清政府的灭亡。

“扶清灭洋”口号的评价:

“扶清灭洋”这个口号,是具有爱国性质的,反映了当时帝国主义于中华民族的矛盾已经成为了最主要矛盾,打击对象是外国侵略者,因而得到了一部分清朝官员的支持,势力迅速发展遍及京津地区。但是,这个口号有很大局限性:“扶清”有利于争取官兵,却容易让人放松对清政府的警惕;“灭洋”能够动员广大群众参与反帝斗争,却带有笼统排外的性质。

义和团的组织形式:

义和团没有形成统一的组织,他们一般是以八卦名目来自立团号。义和团的信仰也很不一致,各团坛无固定的信仰,只有“神灵附体”“刀枪不入”的迷信思想基本一致。他们信仰的神灵五花八门,大都是《封神榜》、《三国演义》、《西游记》、《三侠五义》等小说或戏曲的中的人物,在“上法附体”时,想起谁就说谁“附体”,如孙悟空、猪八戒、赵云、关羽、黄天霸、窦尔敦等人物都成了附体的神灵。

八国联军侵华战争是指1900年(清光绪26年)英、法、德、美、日、俄、意、奥八国组成的联军侵略中国的战争。帝国主义为了为镇压中国北方义和团,并借机扩大对中国的侵略,联合发动侵华战争。

比较第二次鸦片战争与八国联军侵华战争的异同点:

1、相同点:

(1)都是列强联合对中国发动的侵略战争。

(2)两次战争中,都曾攻占清王朝的统治中心北京,并在北京进行了残酷的烧杀抢掠,都是迫使清最高统治者出逃。

(3)都曾建立过殖民统治机构。

(4)都迫使清政府屈服,促进中外反动势力勾结,签订了不平等条约,加深了中国社会半殖民地化程度。

2、不同点:

(1)发生时代背景不同,前者发生在自由资本主义阶段,后者发生在向帝国主义过渡时期。

(2)战争的直接目的不同,前者是为了进一步打开中国市场,后者是以镇压义和团运动,维护在华侵略利益。

(3)战争的结果对中国的影响程度不同,后者较前者危害更大,影响更深,使中国社会完全陷入半殖民地半封建的深渊。

八国联军侵华战争:

1.时间:

1900年——1901年9月。

2.背景:

1900年春义和团运动发展到京津地区,斗争矛头直指向帝国主义侵略势力。

3.目的:

为了镇压义和团运动。根本目的:扩大在化利益。

4.参与者:

英、美、俄、日、法、德、意、奥。

5.结果:

签订了《辛丑条约》。

瓦德西:

瓦德西(1832-1904),德国将领。1870年普法战争时任上校参谋长,1888年至1891年任德国陆军总参谋长,1898年任陆军总监。1900年晋升为陆军元帅,同年8月启程来华,9月正式就任八国联军统帅,残酷镇压义和团的反帝爱国运动,纵兵在京城等地大肆劫掠。1901年6月回国。八国联军在中国遭到义和团的英勇抗击,使帝国主义瓜分中国的迷梦彻底破灭。瓦德西在写给德国皇帝威廉二世的报告中承认:“中国群众……尚含有无限蓬勃生气”,“无论欧美、日本各国,皆无此脑力与兵力,可以统治此天下生灵四分之一”,“故瓜分一事,实为下策。”

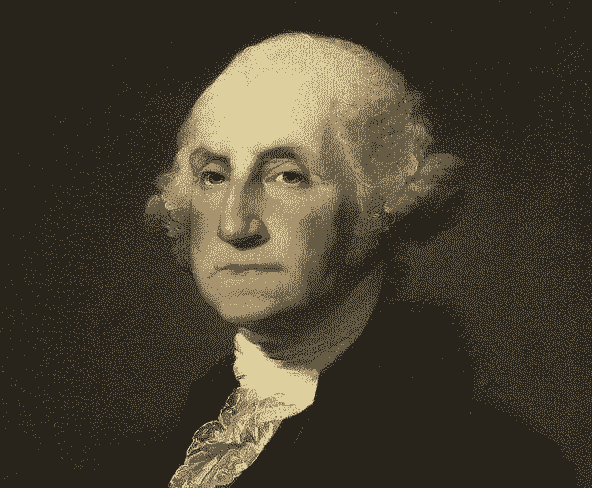

乔治·华盛顿是美国首任总统,美国独立战争大陆军总司令。1789年,当选为美国第一任总统,1793年连任,在两届任期结束后,他自愿放弃权力不再续任。华盛顿领导美国人民取得了民族独立,又开创了民主政治的先河,他被誉为“美国国父”。他是美国历史上著名的资产阶级革命家和政治家。

对华盛顿的评价:

1.著名的资产阶级革命家、政治家、美国的开国元勋;

2.北美独立战争期间受命为大陆军总司令,领导北美人民经过了萨拉托加、约克镇等系列战役,击败英军,取得了独立战争的胜利,结束了英国的殖民统治,实现了国家的独立,有利于美国资本主义的发展;

3.他还开创美国民主政治的先河。独立战争结束后,他主动交出军权,1787年在他的主持下美国制订了1787年宪法,确立了比较民主的资产阶级政治体制.他还身体力行,他在连任第一二届总统后主动放弃担任第三届总统的机会;

4.由于华盛顿在独立战争中的卓越功勋和开创的民主政治,使他赢得了美国人民的爱戴,成为美国历史的著名总统之一,被尊为美国国父。

乔治·华盛顿:

1857-1859年,印度爆发的一场声势浩大的反对英国殖民者的大起义,起义的起因是“涂油子弹事件”,起义席卷印度中心地区的许多城市,同时受到了本国封建王公的支持,1858年章西女女王牺牲后,起义部队化解成无数小部分,最终失败,印度民族大起义是印度反殖民历史上规模最大的一次起义,表现了印度人民的反抗侵略,反抗殖民主义的决心,给与英国殖民者沉重的打击。

章西女王(詹西女王):

拉克西米·芭伊(1835─1858),1857—1859年印度民族大起义主要领袖之一。原为印度詹西邦土王甘加达尔·拉奥的王后。1857年5月印度反英大起义爆发,6月率詹西军民啊应,打败了英军,重登詹西王位。此后,詹西又成为起义的中心。1858年6月18日,女王率军防守瓜廖尔城东,立马横刀与英军骑兵厮杀,英勇战死,时年仅23岁。表现了她非凡的勇气和英雄气概。

英国在印度的殖民统治的特点:

1.英国对印度的殖民侵略是先沿海和平原粮棉区后是内陆地区,一点点渗透。

2.英国的殖民手段是分化印度各地的封建小邦,拉拢分化和军事打击并用。

3.英国通过东印度公司进行殖民统治而不是直接进行军事占领和建立殖民政府。

章西女王起义历程:

1.时间:1858年3月,女王领导起义军队抗击英国军队。

2.过程:1858年6月,章西爆发起义,反对英国殖民者,女王成为领袖。次年3月,英军攻章西,女王与起义军战士拼死搏斗,23岁牺牲。

3.影响:表现了殖民地人民不畏强暴,反抗侵略的决心和勇气,沉重打击了英国殖民者。(联系:同时期的中国发生太平天国运动。)

多角度分析印度民族大起义的影响:

这是一次由封建王公领导的,以印度土兵为重要力量和广大人民参加的民族大起义。

1.对印度而言:是印度人民第一次的全国性反英起义。它充分展现了印度人民为了维护民族尊严,争取民族独立,英勇抗击殖民者的决心和勇气。

2.对英国而言:它沉重打击了殖民者,迫使英国殖民当局不得不改变统治策略,在一定程度上遏制了英国对亚洲其他地区的侵略活动。

3.对亚洲而言:是19世纪中期亚洲民族运动高潮中的一个重要组成部分。

詹西女王像:

拉美独立战争:

1810-1826年拉美独立战争,战争分为两个阶段,1810-1815为第一阶段,北拉美地区先后建立革命政权;1815-1826年为第二阶段,战争转到南美洲,各地独立运动再次高涨,西属拉美获得最终独立。西属拉美的战争主要集中在三个中心地区,即墨西哥中美地区,拉普拉塔地区,及委内瑞拉地区。

玻利瓦尔:

西蒙·玻利瓦尔:

西蒙·玻利瓦尔(SimónBolívar,1783—1830)南美洲北部地区民族独立战争中最为重要的领导人,也是整个拉丁美洲反抗殖民统治的革命运动中最为杰出的领袖。为了永远纪念这位功勋卓越的革命者,他被授予了“解放者”(ellibertador)的光荣称号。美洲有很多城市以“玻利瓦尔”为名字来纪念他。

圣马丁:

何塞·圣马丁(1778—1850),阿根廷将军、南美西班牙殖民地独立战争的领袖之一。他将南美洲南部从西班牙统治中解放,与西蒙·玻利瓦尔一道被誉为美洲的解放者,被视为国家英雄。

拉美独立战争呈现的特点:

1.由北向南,由东向西的独立过程;

2.由拉美地区土生白人领导;

3.以战争的形式实现独立;

4.独立后各国相继建立资产阶级政权,但保留了大量封建残余。

拉美独立运动同印度大革命的异同:

1、相同:

(1)背景相同,残酷的殖民统治和经济掠夺;

(2)性质相同,反抗殖民统治的民族解放运动

2、不同:

(1)反抗对象不同;

(2)结果不同。

拉美独立运动同美国独立战争的异同:

1、相同点:

(1)背景:北美和拉美独立革命都在经济发展、民族民主意识增强、启蒙思想影响下爆发的;

(2)目的:都要求摆脱殖民统治,争取国家独立,发展经济;

(3)特点:都以小抗大,以弱胜强;

(4)性质:都是以独立战争形式出现的资产阶级革命。

2、不同点:

(1)范围:美国独立战争只局限于北美13个州,而拉美独立革命席卷整个拉丁美洲;

(2)领导者:美国独立战争中,资产阶级和种植园主结成联盟,起了领导作用;而拉美的资产阶级力量很弱,只是作为一股力量参加了运动,运动的领导权掌握在土生白人地主的手中;

(3)影响:美国独立战争对法国大革命和拉丁美洲独立革命起了重大推动作用,美国赢得了彻底独立,也为资本主义迅速发展奠定了基础。而拉美国家则面临着新的殖民主义威胁,国内是封建庄园经济和独裁统治的普遍存在,资本主义发展困难重重。

拉美独立运动爆发的背景:

1.新航路开辟后,西班牙占领除巴西以外的拉丁美洲,葡萄牙占领巴西;

2.残酷的殖民统治和经济掠夺;

3.美国独立战争和法国大革命的影响。

拉美独立战争的影响:

1.拉美地区大部分国家独立,摆脱殖民统治,建立资产阶级政权,对日后各国的发展奠定了基础;

2.这是拉美地区的一次民族大解放运动,给与欧洲殖民者以沉重的打击;

3.拉美地区的民族解放斗争的胜利,激励了世界其他地区的人民;

4.拉美地区的革命具有不彻底性,保留了大量封建残余,例如军阀性质的考迪罗制度,为日后的进一步革命埋下了伏笔。

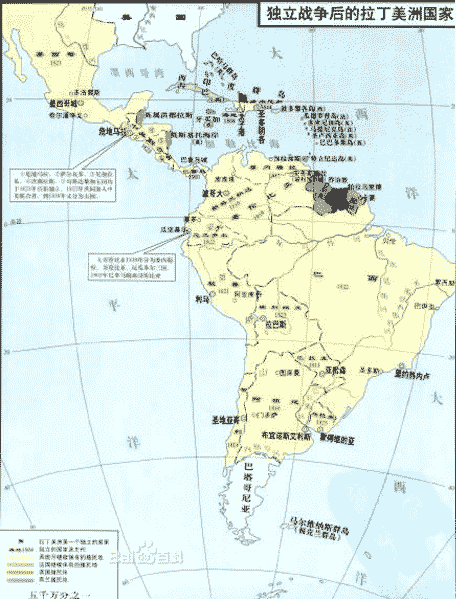

拉美独立战争后地图:

拉美独立运动中各国独立的时间:

1804——海地

1811——巴拉圭、委内瑞拉

1816——阿根廷

1818——智利

1819——哥伦比亚

1822——墨西哥危地马拉、萨尔瓦多、尼加拉瓜、洪都拉斯和哥斯达黎加都是

1838——巴西、厄瓜多尔

1825——玻利维亚、乌拉圭

1821——秘鲁

与“材料一:“由于中国人闭关自守、骄傲自满,19世纪中期到20世纪...”考查相似的试题有:

- 中英《南京条约》的各项内容中,最能体现英国发动侵略战争目的是( )A.赔款2100 万元B.割香港岛C.五口通商D.协定关税

- 首都北京的天安门广场上的人民英雄纪念碑,其墓座四周镶嵌着八块汉白玉浮雕,记录了近代史上发生的八件重大历史事件。其中一...

- 图是矗立在北京天安门广场上的人民英雄纪念碑。纪念碑的基座镶嵌着八块汉白玉浮雕,主题分别是:①“五四”运动、②武昌起义、③金...

- “太平天国运动是鸦片战争炮声的回声”,这句话反映了[ ]A.鸦片战争直接导致了太平天国运动爆发B.列强侵略激化了国内业已尖锐...

- 中国近代史既是一部列强侵华史,又是一部中国人民的抗争与探索史。结合中国的旧民主主义革命时期的历史:(1)请写出列强侵华...

- 某地要建一座近代反抗外来侵略的纪念馆,下列可进入人物陈列室的有①林则徐②邓世昌③左宗棠④李鸿章[ ]A.①②③④ B.①②③ C.①②④ D...

- “此日漫挥天下泪,有公足壮海军威”,光绪帝书写的这一挽联中的“公”是指[ ]A.关天培B.李鸿章C.左宗棠D.邓世昌

- 在黄海海战中,致远舰管带壮烈捐躯,他是[ ]A、冯子材B、邓世昌C、丁汝昌D、左宝贵

- 《辛丑条约》签订后美国公使田贝说:“事实上,外国公使成为中国不可分割的一部分”,从此可以“任意斥责一切对待外国人不称职的...

- 如果以“殖民地半殖民地人民争取民族独立”为主题开展研究性学习,你会发现拉丁美洲的独立运动具有鲜明的特点:其特点之一表现...