本试题 “中国近代史是一部西方列强侵略史,也是一部中国人民的抗争史。据此回答下列问题:(1)中国与西方列强的第一次较量是指哪次战争?结果怎样?________________...” 主要考查您对鸦片战争

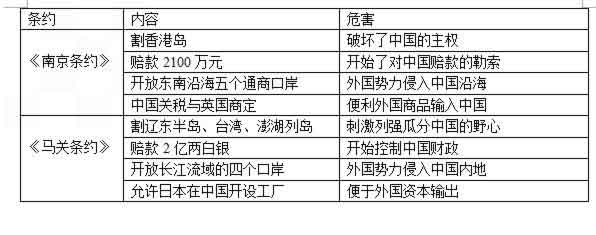

中英《南京条约》

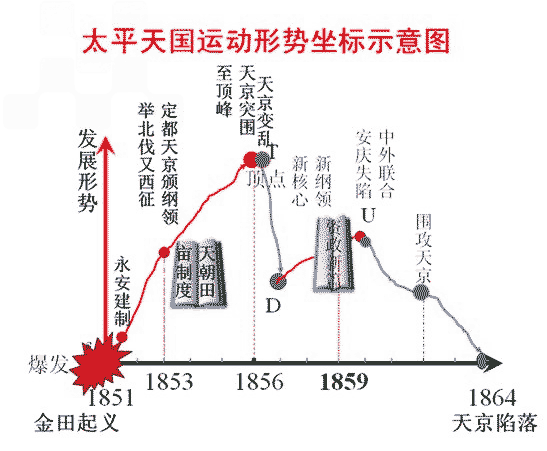

太平天国运动

马关条约

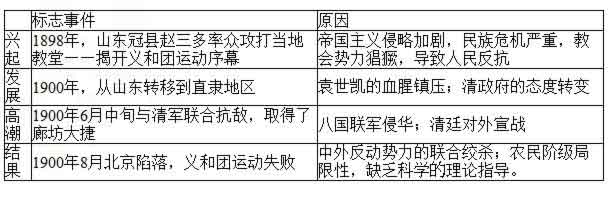

义和团运动的兴起和发展

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 鸦片战争

- 中英《南京条约》

- 太平天国运动

- 马关条约

- 义和团运动的兴起和发展

鸦片战争:

第一次鸦片战争(1840年6月~1842年8月)是中国近代史的开端。“闭关锁国”后的中国逐步落后于世界大潮,但是在外贸中,中国一直处于出超地位。为了扭转对华贸易逆差,英国开始向中国走私鸦片,来获取暴利。1839年6月林则徐前往广州开展禁烟运动,打击了英国走私贩的嚣张气焰,同时影响到了英国的利益。为打开中国市场大门,英国借口虎门销烟而发动了侵略战争。战争前期中国军民奋起抵抗,沉重打击英国侵略者,但是腐朽的封建制度抵抗不住英国的侵略,道光帝派直隶总督琦善与英国议和,签订了中国历史上第一个不平等条约《南京条约》。中国开始向外国割地、赔款、商定关税,严重危害中国主权。鸦片战争使中国开始沦为半殖民地半封建社会,并促进了自然经济的解体。同时揭开了近代中国人民反抗外来侵略的历史新篇章。

鸦片战争前夕的中英形势:

1、国内:

(1)经济上,资本主义萌芽正在缓慢发展,自然经济仍占统治地位,土地高度集中;政府财政困难。

(2)政治上,官场中,结党营私,互相倾轧,买官鬻爵,贿赂成风;军队里,装备陈旧,操练不勤,营务废弛,法律败坏。

(3)外交上,奉行闭关自守的锁国政策。

2、国外:

(1)英国率先完成了工业革命,成为头号资本主义强国,法美等国的工业革命也相继发展起来。

(2)他们为夺取更多的销售市场和原料产地,加紧对外扩张。

(3)英国为打开中国大门,对中国输出鸦片。

鸦片战争爆发的原因:

1、根本原因:19世纪30年代英国率先完成工业革命,成为资本主义头号强国,为了扩大海外殖民地和商品市场,英国迫切要求打开中国的大门。

2、重要原因:清政府的腐败落后、国力衰弱为英国发动战争提供了可能。

3、直接原因:中国正义的禁烟运动被英国作为发动战争的借口。

鸦片战争英雄人物:

关天培、陈化成等

三元里人民抗英斗争:

三元里人民的抗英斗争三元里人民的抗英斗争,不仅是鸦片战争中一次最大的人民群众保家卫国的斗争,也是中国近代史上中国人民第一次大规模的反抗侵略者的武装斗争。1841年5月,英军攻陷四方、泥城炮台后,又炮轰广州,靖逆将军奕山乞降,与英军签定《广州和约》,奕山等人的卑躬屈膝,以及英侵略者在广州的暴行,激起三元里一带人民的义愤,他们挺身而出,拿起锄头铁锤担负起反侵略斗争的重任。

盘踞在广州北部炮台的英军,窜入三元里奸淫抢劫,村民鸣锣告警,奋起抵抗,当场击毙英兵数名,其余英兵见势不妙,仓皇逃窜。

5月30日凌晨,三元里和附近乡民五千人,手持锄头、铁锹、木棍、刀矛、鸟枪向英军盘踞的四方炮台进发。英军奔出四方炮台迎战,群众按照原订计划,避免与敌人正面交锋,把敌人引诱至三元里以北的牛栏冈。当敌人进入包围圈后,早已埋伏好的群众利用该地丘陵地带的有利地形,立即发动猛攻。手持锄耙的农民从四面八方赶来,“不呼而集者数万人”,人数越来越多。侵略军前进不能、后退不得,被重重围困在牛栏冈一带,这时大约正值中午。

31日,番禺、南海、花县、增城等县400余乡的群众数万人赶来,与三元里人民一起,再次将四方炮台重重包围。面对武装的群众,龟缩在里面的英军无法冲出重围,只好派出奸细混出重围,向清政府求救。奕山即派广州知府余保纯率同南海知县、番禺知县赶来替侵略军解围,他们以欺骗和威胁的手段,强迫解散群众队伍。英军乘机撤出了四方炮台,得以逃脱。

三元里人民的抗英斗争,是中国人民自发反抗列强侵略的第一场战斗,在中国革命史上占有及其重要的地位。

《南京条约》又称《江宁条约》,是中国近代史上与外国签订的第一个不平等条约。1842年8月,由钦差大臣耆英,伊里布等人与英国全权代表璞鼎查在南京签订。《南京条约》的签订是第一次鸦片战争结束的标志。主要内容有:割香港岛给英国;赔款2100万元;开放广州、厦门、福州、宁波、上海为通商口岸;准许英国在五处通商口岸派驻领事;英商进出口货物缴纳的税款,由两国商定。南京条约签订后,中国由封建社会逐步沦为半殖民地半封建社会。

领事裁判权:

又称“治外法权”,帝国主义国家侨民不受居留国法律管辖的特权。主要内容是:该侨民在居留国犯罪,或成为民事诉讼的被告时,只由其本国在居留国的领事或法庭依其本国法律审理。这是帝国主义压迫殖民地、半殖民地人民的一种特权制度。旧中国从1843年中英《虎门条约》起,英、美、法、俄、日等相继取得过这种特权。领事裁判权的出现,严重的侵犯了中国的司法主权。

片面最惠国待遇:

亦称片面最惠国条款。在国际条约中,缔约双方互相享受对方已经或将要给予第三国的同等的条约权利(一般包括通商、航运、税收、投资、居住等方面),这种待遇称最惠国待遇;仅缔约一方享受这种权利,而并不给对方以对等的权利或利益者,则为片面最惠国待遇。1843年中英《虎门条约》规定:中国今后如有“新恩施及各国,亦准英人一体均沾”,即为中国近代给予外国侵略者片面最惠国待遇之始。

中英《南京条约》的特点:

南京条约签订后,中国开始由封建社会逐步沦为半殖民地半封建社会。

除了中央《南京条约》外,其他国家强迫清政府签订的不平等条约:

1843年,英国又强迫清政府签订了《五口通商章程》和《虎门条约》作为《南京条约》的附件。英国从中又取得了建立租界的权利和“领事裁判权”,以及片面“最惠国待遇”。

中美《望厦条约》:

望厦条约又称《中美五口通商章程》,是1844年(道光二十四年)7月3日清朝与美国在澳门的望厦村签订的不平等条约,也是清政府与美国签订的第一个不平等条约。《望厦条约》使美国享有英国在《南京条约》及其附件中取得的除割地、赔款外的一切特权,同时还扩大了侵略权益。如美国兵船可任意到中国各通商港口巡查贸易;美国人有权在通商口岸开设医院,建立教堂等。

中法《黄埔条约》:

1844年(道光二十四年)8月14日,清政府与法国在广州黄埔签订不平等条约。《黄埔条约》是法国侵略中国的第一个不平等条约。《黄埔条约》使法国享有美国在《望厦条约》中取得的一切特权,同时还规定,允许法国天主教在通商口岸自由传教,修建坟地,清朝地方政府负责保护教堂和坟地。

《南京条约》签订情况图:

上海租界:

近代外国人在中国最早建立的租界。1843年,根据中英《南京条约》,上海被辟为商埠。1845年,英国驻上海第一任领事巴富尔强迫清政府签订《上海租地章程》,率先强辟洋泾浜北侧为“英租界”。1854年,英、法、美在上海租界区内工部局,实行完全独立于中国行政系统和法律制度之外的殖民统治,租界俨然成为了中国“国中之国”。1863年,英、美两租界合并为“公共租界”。直到1945年抗战胜利,租界次正式被收回。

1851年1月11日,洪秀全率领拜上帝会群众,在广西桂平县金田村誓师起义,建号太平天国。起义军自称太平军,全体将士蓄发易服,头包红巾,表示与清朝势不两立。金田起义标志着太平天国农民战争从此开始了。

《天朝田亩制度》:

《天朝田亩制度》是一个以解决土地问题为核心,并涉及政治、经济、军事、文化和社会生活等方面的纲领,颁布于1853年。《天朝田亩制度》主要包括土地制度、生活物资分配制度、农村的社会组织制动 、各级职官的保举与罢黜制度、教育和司法等五个制度。《天朝田亩制度》的目的在于建立“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖”的理想社会。《天朝田亩制度》发展了中国古代战争的平均思想,这是革命性的一面。但是这种绝对平均主义的思想,违背了社会发展的规律,这是其落后性,是不可能实现的。

永安建制:

永安建制是1851年9月太平天国在永安进行的一系列军政建设。主要内容包括:封杨秀清为东王、萧朝贵为西王、冯云山为南王、韦昌辉为北王、石达开为翼王;各王均受东王节制。太平天国初期中央官制初具规模。颁行天历,废除清朝纪年;严禁私藏金银财物;令人民蓄发;刊行官方文书。太平天国政权初具规模模,为太平天国的运动的迅速发展奠定基础。

《资政新篇》:

1859年,太平天国干王洪仁玕提出一个统筹全局的改革方案。它的主要内容有:政治上,主张学习西方,制定法律制度,加强中央集权;经济上主张发展近代工矿,交通,邮政,金融等事业,奖励科技发明和机器制造,提倡资本主义的雇佣劳动制;思想文化上建议设立新闻官、新闻馆,破除陈规陋习,提倡办学校、医院和社会福利事业。外交上,主张同外国平等交往、自由通商,但严禁鸦片输入。《资政新篇》是中国第一个系统的具有鲜明资本主义色彩的方案,具有明显的进步意义。它虽然得到天王的赞赏,但因缺少施行的多种其他条件而未实行。

天平天国运动的性质:

是中国近代史上一次伟大的反封建反侵略的农民运动。

比较《天朝田亩制度》和《资政新篇》:

相同点:《资政新篇》和《天朝田亩制度》都具有反封建的一面,两者都明确反对封建主义,都是太平天国改革内政,建设国家的革命纲领。

内容不同:前者主张取消一切私有财产,要求建立以小农经济为基础,绝对平均主义的理想社会;后者主张承认和保护私有财产,发展工商业和资本主义经济。

目的不同:前者目标是建立绝对平等的理想社会,属于封建主义范畴,后者要求在中国发展资本主义,走资本主义道路。

群众基础不同:前者是太平天国农民战争经验的直接总结,反映农民的利益和要求,拥有广泛的农民基础;后者不是农民意识的产物不是太平天国运动的必然结果,没有引起农民阶级的强烈反映。

作用不同:前者推动太平天国革命斗争的发展调动农民革命积极性;后者因为没有反映农民的迫切要求,没有取得农民的积极支持。

太平天国运动:

1851年,洪秀全在广西金田起义,起义军称“太平军”,建国号“天平天国”。同年,洪秀全自称“天王”并且封杨秀清为东王,萧朝贵为西王,冯云山为南王,韦昌辉为北王,石达开为翼王。后来萧朝贵和冯云山先后战死。1853年,太平军攻占南京,改南京为天京,定为都城,正式建立与清政府对臷的政权。天京事变成为太平天国由鼎盛走向衰落的转折点。1864年天京陷落,标志着太平天国运动的失败。

太平天国的历史功绩:

太平天国起义虽然失败了,但它具有不可磨灭的历史功绩和重大的历史意义。

1.太平天国起义沉重打击了封建统治阶级,强烈震撼了清政府的统治根基,加速了清王朝的衰败过程。

2.太平天国起义是旧式农民战争的最高峰,具有不同以往农民战争的新的历史特点。

3.太平天国起义还冲击了孔子和儒家经典的正统权威,这在一定程度上削弱了封建统治的精神支柱。

4.太平天国起义还有力的打击了外国侵略势力,给了侵略者应有的教训。

5.在19世纪中叶的亚洲民族解放运动中,太平天国起义是其中时间最久、规模最大、影响最深的一次,他和亚洲国家的民族解放运动汇合在一起,冲击了西方殖民主义者在亚洲的统治。

太平天国农民战争失败的原因:

从主观上看:

1.农民阶级不是新的是生产力和生产关系的代表。他们无法克服小生产者所固有的阶级局限性,因而无法从根本上提出完整的正确的政治纲领和社会改革方案。无法制止和克服领导集团自身腐败现象的滋长,也无法长期保持领导集团的团结,削弱了太平天国的向心力和战斗力。

2.太平天国是以宗教来组织发动群众的,但是拜上帝教不是科学的思想理论,它不仅不能正确指导战争,而且给农民战争带来了危害。

3.太平天国也没能正确对待儒学。

4.太平天国不能把西方国家的侵略者与人民群众区别开来,对西方侵略者还缺乏理性的认识。

从客观上看:

中外反动势力勾结起来,联合镇压太平天国。

太平天国运动形式坐标示意图:

天京变乱:

天京事变发生于1856年,是一次太平天国领导层的严重内讧,地点在首都天京(南京),东王杨秀清、北王韦昌辉及燕王秦日纲在此事件中被杀,另有约二万人丧生。天京事使得太平天国的军事力量实力受到影响。

1851年,天王洪秀全在“永安建制”时,命其他四王归东王杨秀清节制。自从南王冯云山及西王萧朝贵相继战死后,权力更加集中在东王一人身上。在太平天国前期,实权由军师掌握,天王虽然地位在各王之上,然而在制度上是一个虚君,实际权力在正军师东王杨秀清手上,加上东王多次假托“天父下凡”传令,令天王也要听从东王命令。

而东王杨秀清由于军功卓著和随着权力与威望的增加,他越发恃功骄傲,作威作福,“不知自忌”。尤其是当他假托天父下凡时,更是“威风张扬”,甚至连天王洪秀全也险遭罚跪杖责。他假托天父下凡,公然逼迫洪秀全把他由“九千岁”加封为“万岁”,使洪秀全大为不满,洪秀全决定趁早除掉后患,于是派人密商于正在江西督师的韦昌辉和在湖北督师的石达开,让他们即刻回天京勤王。韦昌辉,性格阴柔,野心很大,他对杨秀清表面上极尽谄媚逢迎之能事,暗地里却盘算如何伺机除掉他,夺取权位。他得到洪秀全旨意后,认为时机已到,立即兼程从江西前线赶回天京。9月2日凌晨,韦昌辉率3000人突袭东王府,将杨秀清及其家属侍从全部杀死。随后,又扩大事态,在两个多月里,以所谓清除“东党”名义先后杀害杨秀清部属和男女老幼两万余人。石达开责韦昌辉不应滥施杀戮,自损元气。韦昌辉恼羞成怒,又要谋害石达开。石达开闻讯,连夜率亲信逃走,但他留在天京城内的家属却被韦昌辉尽数杀害。石达开忍无可忍,到达安庆后,立即起兵讨韦。

韦昌辉灭绝人性的大屠杀,引起天京城内太平军将士的一致愤怒。11月初,在石达开大兵压境和朝内群起反韦的压力下,洪秀全下令诛杀了韦昌辉,并永远定其为“北孽”。洪秀全急诏石达开回京辅政,长达数月的残酷内讧方告平息。

先说石达开回天京后,受到合朝将士的一心拥戴,但却为天王所猜忌疏远。石达开受到猜忌排挤,于1857年6月负气离开天京,还拉走了十万精锐部队,开始在各地流动作战。途中虽多有战捷,但由于脱离统一领导和统一指挥,军队损失惨重,1863年5月终被清军围歼在四川境内大渡河边的安顺场。天京变乱使大量优秀太平军将士相继死去,造成了“朝中无将,国内无人”的危险局面。

1895年4月17日,中日签订《马关条约》。主要内容是:①承认日本对朝鲜的控制;②割让辽东半岛、台湾和澎湖列岛;③赔偿日本军费两亿两白银;④增开沙市、重庆、苏州、杭州4个通商口岸,日船可以沿内河驶入以上各口;⑤准许日本在中国通商口岸设立工厂。《马关条约》大大加深了中国半殖民地半封建化的程度。

赎辽费:

《马关条约》的签订,损害了俄、德、法三国在华的侵略权益。俄、德、法三国向日本提出照会,并以武器强迫日本放弃侵占辽东半岛。日本被迫同意将辽东半岛归还中国,但向清政府勒索白银3000万两作为“赎辽费”。

三国干涉还辽的本质:

三国干涉还辽反映了帝国主义国家争夺和瓜分殖民地和半殖民地时既相互勾结又相互斗争的本质。

《马关条约》和《南京条约》比较:

《马关条约》的危害和影响:(为什么说《马关条约》使中国中国半殖民半封建化的程度大大加深了?)

1、台湾等大片领土的割让,进一步破坏了中国主权的完整。这是日本继俄国之后,对中国领土进行的一次掠夺。它迫使台湾和祖国分离,并且刺激了列强瓜分中国的野心。此后,帝国主义各国争相在中国划分“势力范围”,中国的民族危机进一步加深。

2、巨额的赔款,相当于清政府三年财政收入的总和,这就加剧了中国人民的负担。清政府无力偿还,不得不大量举借外债,便利了列强通过贷款控制中国的经济命脉。

3、新的通商口岸开放,使帝国主义侵略势力深入到中国内地。

4、允许日本在华投资设厂,其他列强援引“利益均沾”的条款,争先恐后在中国开设工厂,进一步掠夺中国的原料和廉价劳动力,严重阻碍了中国民族资本主义的发展。

因此,《马关条约》反映了帝国主义资本输出、分割世界的侵略要求。外国资本主义对中国的侵略进入一个新阶段,中国社会半殖民地化的程度大大加深。

台湾人民的反割台斗争:

《马关条约》的签订消息传来,全国人民坚决反对割地议和、斥责清政府投降卖国。台湾人民发布檄文,抗议示威,“愿人人战死而失台,绝不愿意拱手而让台”,组织义军,誓与台湾共存亡。

台湾保卫战。日军在台湾登陆后,台湾人民开始了轰轰烈烈的反割台斗争。一支以丘逢甲、徐骧为首的义军,另一支是以刘永福为首的黑旗军。两支部队互相配合,由北到南,抗击日本侵略者。台湾军民在连续苦战之后,面临严重的困难,但是,清政府却传令沿海各省禁目援助台湾军民,甚至封锁去台湾的船只。台湾最终被日本侵略者占领。

台湾保卫战充分表现了台湾军民维护祖国领主完整的坚强意志和高度的爱国主义精神,在中国人民反侵略的斗争史上,留下了光辉的篇章。此后,在日本统治台湾的50年里,台湾人民争取回归祖国的斗争,一直没有停过。

《马关条约》签订现场:

《马关条约》签订的始末:

1895年甲午一战,李鸿章苦心经营20年的北洋海军全军覆没。对于李鸿章而言,甲午战败是他一生的耻辱,签订《马关条约》更是他一生最大的耻辱。熟悉外交事务的李鸿章,不得不听在日本晚辈伊藤博文的摆布。

北洋海军在威海卫的全军覆没,使得议和不得不提上了议事日程。清政府派张荫桓和邵友濂二人赴日,到达日本人指定的谈判地点广岛。伊藤博文发现张荫桓和邵友濂所携带的国书文字中有“一切事件,电达总理衙门转奏裁决”字样,遂认定二人授权不足,与国际谈判的惯例不符,于是拒绝与他们谈判。并提出派朝廷有威望的人来谈判的要求,甚至暗示提名要李鸿章前来谈判。

1895年3月4日,光绪帝正式发出了全权证书,宣布李鸿章为头等全权大臣,予以署名画押之全权。13日,李鸿章等人乘坐德轮“礼裕”、“公义”号,悬挂“中国头等议和大臣”旗帜,启程直奔日本马关。

3月21日,在与李鸿章的首次谈判中,伊藤博文向李鸿章提出的停战条件是:日军占领大沽、天津、山海关一线所有城池和堡垒。这个苛刻的条件清政府自然无法答应,日本也借着机会再战的目的。尤其狡猾的是,伊藤博文此时隐藏起了觊觎我台湾的企图,向李鸿章隐瞒了日军正向台湾开进的事实,企图在日军占领台湾成为既成事实后再逼李鸿章就范。

3月24日下午4时,中日第三次谈判结束后,突然李鸿章遇刺。幸好子弹没有击中要害,过后不久,李鸿章就苏醒过来。李鸿章毕竟见过大风大浪,面对此景表现得异常镇静,还不忘嘱咐随员将换下来的血衣保存下来,不要洗掉血迹。面对斑斑血迹,73岁的李鸿章不禁长叹:“此血可以报国矣”。李鸿章在日本遇刺立即引起了国际社会的关注,此时的伊藤博文最担心的就是有什么把柄落在列强手中,让一直虎视眈眈的西洋各国从中干涉,坐收渔翁之利。而遇刺事件正好可以大做文章,伊藤博文闻讯后气急败坏地发怒道:这一事件的发生比战场上一两个师团的溃败还要严重!”

日本政府经过这件事怕日久生变,欲迅速与李鸿章签约,28日,当伊藤博文再次来到李鸿章的驿所,告之日本天皇已下令停战时,李鸿章不禁喜出望外,他没有想到,几天来在谈判桌上口干舌燥没能取得的战果,竟然会因为自己的遇刺而峰回路转。30日,中日停战条约签字。

1895年4月17日,李鸿章与日本代表签订了丧权辱国的中日《马关条约》。条约规定:清政府承认朝鲜“独立自主”;割辽东半岛、台湾、澎湖列岛及附属岛屿给日本;赔偿日本军费白银二亿两;增开重庆、沙市、苏州、杭州为通商口岸;开辟内河新航线;允许日本在中国的通商口岸开设工厂,产品运销中国内地免收内地税。

甲午战争后以农民为主体的中国人民自发的组织的反帝爱国运动。义和团源自于山东、直隶等地的义和拳等民间的秘密结社。1898年,山东冠县义和拳首举义旗,揭开了义和团运动的序幕。义和团以“扶清灭洋”为口号,主要成分是农民、游民、散兵游勇。鲁西北义和团运动迅速发展遭到了袁世凯的镇压。清政府对义和团的态度和政策曾由坚决镇压转变为默许以至支持利用。义和团运动最终在中外联合势力的镇压下失败了,但它英勇抗击了八国联军,沉重打击了帝国主义瓜分中国的野心。

廊坊大捷:

廊坊大捷是发生于1900年八国联军侵华战争,同年6月11日至18日河北廊坊附近的清军及义和团对八国联军的一场局部胜利。英国海军提督西摩尔率领的2000多名从天津向北京进攻的八国联军,由于在廊坊遭义和团阻击,从廊坊败回。中途又遭义和团和清军董福祥部袭击,联军1000多人被包围,激战两个多小时,联军死7人,伤57人。到26日,才在援军配合下,狼狈逃回天津,共伤亡300多人。

义和团运动的性质是:

一次农民阶级自发的反帝爱国运动。

义和团运动的特点:

1.自发性:从1898年秋山东人民反洋教斗争开始,到1900年6月负担起抗击八国联军的任务而进入高潮,义和团始终没有制度具体的斗争纲领,也没有形成统一的领导力量。

2.分散性:义和团运动始终是各地为战,缺乏统一的指挥和统一的领导。

太平天国与义和团运动的比较:

1、不同点:

(1)背景不同:太平天国运动发生在鸦片战争后国内阶级矛盾空前激化的背景下;义和团运动发生在19世纪末,民族危机严重的背景下。

(2)性质不同:太平天国运动斗争矛头主要指向清政府,同时也反侵略;义和团运动是一次反帝斗争。

(3)组织发展情况不同:太平天国运动有统一的领导组织,有斗争纲领《天朝田亩制度》;义和团运动无统一组织领导和纲领。

(4)主张不同:太平天国主张绝对平均主义,后期曾要求学习西方资本主义;义和团运动一味盲目排外。

(5)斗争时间不同:太平天国运动建立政权,持续了14年,斗争时间长;义和团运动未建政权,斗争时间短。

2、相同点:

(1)领导阶级、运动主体、斗争方式相同:都是农民阶级领导的以农民群众为主体、以武装斗争为主要形式的农民运动。

(2)起义的组织形式相同:都是利用宗教结社形式来发动、组织群众,都具有浓厚的迷信色彩。

(3)结果相同:都在中外反动势力联合镇压下失败。

义和团运动:

义和团运动的意义:

显示了中国人民的巨大力量,粉碎了帝国主义列强瓜分中国的狂妄计划,加速了清政府的灭亡。

“扶清灭洋”口号的评价:

“扶清灭洋”这个口号,是具有爱国性质的,反映了当时帝国主义于中华民族的矛盾已经成为了最主要矛盾,打击对象是外国侵略者,因而得到了一部分清朝官员的支持,势力迅速发展遍及京津地区。但是,这个口号有很大局限性:“扶清”有利于争取官兵,却容易让人放松对清政府的警惕;“灭洋”能够动员广大群众参与反帝斗争,却带有笼统排外的性质。

义和团的组织形式:

义和团没有形成统一的组织,他们一般是以八卦名目来自立团号。义和团的信仰也很不一致,各团坛无固定的信仰,只有“神灵附体”“刀枪不入”的迷信思想基本一致。他们信仰的神灵五花八门,大都是《封神榜》、《三国演义》、《西游记》、《三侠五义》等小说或戏曲的中的人物,在“上法附体”时,想起谁就说谁“附体”,如孙悟空、猪八戒、赵云、关羽、黄天霸、窦尔敦等人物都成了附体的神灵。

与“中国近代史是一部西方列强侵略史,也是一部中国人民的抗争史...”考查相似的试题有:

- 中国近代史以鸦片战争为开端,主要是因为A.中国第一次被西方国家打败B.长期的闭关锁国状况被打破C.社会性质开始发生变化D...

- 阅读下列材料材料一、开放广州、厦门、福州、宁波、上海为通商口岸……割让香港岛给英国……材料二、开放沙市、重庆、苏州、杭州...

- 一位外国人手中有四部反映清朝晚期历史的影视作品,请你按照历史发展进程向他推荐观看的先后顺序:① 《鸦片战争》 ② 《末代皇...

- 阅读下列材料材料一:鸦片“流毒于天下,则为害甚巨,法当从严。若犹泄泄视之,是使数十年后,中原几无可以御敌之兵,且无可以...

- 既割地又赔款的不平等条约有①《南京条约》 ②《瑷珲条约》 ③《马关条约》 ④《辛丑条约》[ ]A.①③B.②③C.①④D.①②

- 如果小明想了解一下太平天国的相关资料,他可以查看ABCD[ ]A.AB.BC.CD.D

- 《马关条约》中阻碍中国民族工业发展最,为严重的一项是[ ]A.赔款白银二亿两B.增开沙市、重庆、苏州、杭州为商埠C.允许日...

- 观察下图,请将下列地点的英文字母代号填入图中相应的方框内。《马关条约》部分内容示意图A.《马关条约》签订的地点:马关B...

- 成为中国近代维新变法运动导火线的不平等条约是[ ]A、《南京条约》B、《马关条约》C、《辛丑条约》D、《北京条约》

- 1895年被迫同日本签订《马关条约》的清议和大臣是[ ]A.左宗棠B.李鸿章C.奕訢D.曾纪泽