本试题 “下列事件中,属于下图人物的主要成就有①亲自领导和指挥了彼得格勒起义②领导苏俄人民抗击国内外反革命势力③第二个五年计划的完成,使苏联由农业国变成了工业国...” 主要考查您对新经济政策

苏联的成立及扩大

苏联的工业化

苏联的农业集体化

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 新经济政策

- 苏联的成立及扩大

- 苏联的工业化

- 苏联的农业集体化

1921年3月开始实行的向社会主义过渡的经济政策,其中一项重要内容是以征收粮食税代替余粮收集制。农民按国家规定交纳一定的粮食税,超过税额的余粮归个人所有,大大减轻了农民的负担。并且允许外资企业和国家暂时无力经营的企业,恢复商品货币关系进行调节生产的作用。

新经济政策呈现出的特点:

1.适应过度时期多种经济成分的特点,允许资本主义的某种存在和发展;

2.通过发展生产力,逐步扩大和增强社会主义经济成分的领导作用;

3.通过国家资本主义来利用、限制和改造资本主义成分;

4.通过合作制引导农民走向社会主义道路

5.采用市场形式来实行国家经济计划

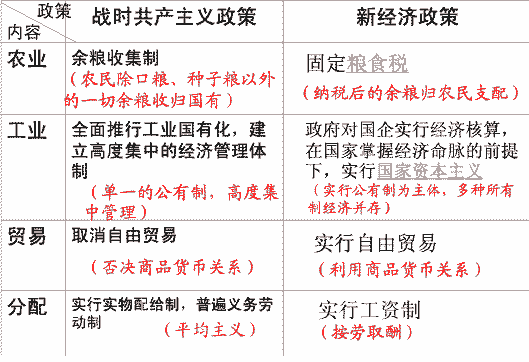

战时共产主义政策与新经济政策的对比:

苏俄新经济政策的实施:

1.背景原因:

1920年底,苏俄粉碎了国内外反动势力的联合进攻,转入和平建设后,遇到新的经济困难和危机,列宁从实际出发,放弃用战时共产主义政策直接过渡到社会主义的设想,认为必须实行新经济政策。

2.时间:

1921年开始。

3.内容:

农业方面:用粮食税代替余粮收集制,农民交税后可自由处理自己的粮食。工业方面:允许本国和外国资本家经营某些中小企业。商业方面:取消实物配给制,恢复商品买卖。

新经济政策的影响:

1.新经济政策的实施使1921年春天的危机迅速消失,生产稳步恢复。它满足了劳动者的经济要求,受到广大农民工人的欢迎。巩固了工农联盟,使苏维埃政权日益巩固。

2.它探索了在小农国家里建设社会主义的途径和方法,推动了生产力的发展,为在苏联实现社会主义工业化和农业集体化,从资本主义向社会主义过渡,创造了条件。

3.它的一些原则和经验,为国际共产主义运动提供了宝贵的历史经验,是马克思主义理论的重大发展。

4.新经济政策是列宁根据俄国经济落后、生产力低下的国情,探索建设社会主义新道路、新方法的伟大实践。是对传统社会主义理论的一次重大突破,创造性地发展了科学社会主义。

战时共产主义政策所带来的负面影响:

1.破坏农民生产积极性,农业产值下降;

2.战时共产主义严重破坏了市场经济,俄国经济危机严重;

3.生产力和生产关系不适应,证明战时共产主义是一次不成功的实践。

苏维埃社会主义共和国联盟,缩写СССР,是由15个苏联加盟共和国组成的联邦制国家。1922年12月30日成立,成为世界上面积最大的国家(约占世界陆地面积的六分之一),陆地与挪威、芬兰、波兰、捷克斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚、土耳其、伊朗、阿富汗、中国、蒙古及朝鲜接壤;地域跨越欧亚两大洲,海岸线从北冰洋伸展到北太平洋。苏联奉行世界上第一个完全的社会主义制度及计划经济政策,[1]由苏联共产党一党执政。是联合国安全理事会常任理事国及与美国并列的两个“超级大国”之一。1991年12月25日,苏联解体,主体由俄罗斯联邦继承。

苏联社会主义制度确立:

为了把苏联社会主义改造和建设的成就用法律的形式固定下来。1936年召开的第八次苏维埃代表大会,通过了苏联新宪法。新宪法规定,苏联是工农社会主义国家,它的经济基础是生产资料的社会主义所有制,实行各尽所能、按劳分配的原则;它的政治基础是各级劳动者代表苏维埃。新宪法的颁布,标志着社会主义基本制度在苏联的确立,也标志着斯大林时期高度集中的社会主义经济政治体制的形成。

苏联的加盟共和国:

俄文版苏联全盛时期地图:

1925年12月,在苏联共产党第十四次代表大会上,斯大林代表党中央提出了必须把国家变为经济上不依赖于资本主义国家的工业国的迫切任务。第十四次党的代表大会,批准了党进行社会主义工业化建设的方针。社会主义工业化方针的确立,是由它的国际和国内条件所决定的,是由要在苏联建成社会主义这一根本战略任务所决定的。方针指出,经济建设从重工业开始,从发展重工业的核心,即机器制造业开始。苏联党和政府的这一决定,是从当时苏联的国情,从当时苏联所处的历史条件出发的。

苏联第一个五年计划:

苏联第一个五年计划是指在1928年至1932年,苏联共产党和政府为摆脱苏联落后的农业国面貌而实行的大规模有计划的全面的社会主义建设。这是人类历史上第一次按照预先编制的详细计划建设的开端,同时也是人类大规模社会主义现代化建设事业的开端。第一个五年计划的完成,使苏联开始由农业国变成工业国,苏联初步建起了独立的比较完整的国民经济体系,为实现社会主义工业化奠定了物质基础。然而,该五年计划片面强调工业化,却损害了农民的利益,致使农业生产力遭受损害。

苏联工业化方针的主要特点:

1.强调发展生产资料的生产是苏联工业化方针的突出特点。

2.依靠内部积累,厉行节约是解决工业化资金问题的唯一道路。

3.苏联在实现工业化过程中,在强调独立自主和自力更生的同时,十分重视利用西方的资金和技术来加强社会主义的物质基础。

第一个五年计划实现的意义:

第一个五年计划的完成、使苏联开始由农业国变成工业国,苏联初步建起了独立的比较完整的国民经济体系,为实现社会主义工业化奠定了物质基础。苏联初步改变了长期以来落后的农业国的面貌。

工业化产生的问题:

1.轻重工业比例失调;

2.排斥市场调节,经济效益低下,阻碍了劳动生产者的积极性和创造性。

苏联第一个五年计划几项重要的指标完成情况:

苏联通过合作社把个体的小农经济改造成为社会主义集体经济的过程。1929-1933年苏联大规模开展的将个体小农私有经济转变为社会主义大集体经济的运动。为适应社会主义工业化发展的要求,1928年11月,联共中央全会决定加快农业集体化步伐。到1937年,93℅农户参加了集体农庄。为了促使集体化运动开展,苏联在分配土地,供应机器和拖拉机、种子,减轻赋税,发放贷款等方面,给予集体农庄以优待。从1929年起,苏联建立机器拖拉机站,从组织上、物质技术上帮助集体农庄巩固和发展。苏联通过农业集体化把广大劳动农民引上了社会主义道路,在农村确立了社会主义生产关系的统治地位。

早期农业集体化三种形式:

1.农业公社。生产资料与生活资料公有,实行“按需分配”,实际上是平均分配;

2.共耕社。社员在播种、中耕、收获时共同劳动,生产资料(除土地外)仍归社员私有;

3.农业劳动组合。基本生产资料为集体所有,加入劳动组合的成员从事集体劳动,实行按劳分配,同时允许农民保留一定数量的宅旁园地,经营家庭副业。但直到全盘集体化运动前夕,苏联的集体农业仍为数甚少。

苏联农业集体化的背景:

1.1918年1月通过的《土地社会主义化》法令,提出在农业中发展集体经济的任务。1923年1月,列宁发表了《论合作制》一文,从理论上论证了合作社的性质,具体地规定了改造小农经济的途径;

2.20年代后期,苏联随着社会主义工业化方针的实施,开展了大规模经济建设,工业迅速发展,城市人口激增,建立在个体劳动基础上的、分散落后的小农经济越来越不适应工业化发展的需要;

苏联的农业集体化的评价:

1.适应了当时对国际形势的需求,同时解决了发展落后的国家中生存和发展的某项急须处理的问题;

2.为巩固苏联的早期政权提供了强大经济基础;

3.苏联迅速成为欧洲经济强国,为后来的卫国战争提供了物质保证;

4.苏联的农业集体化是在缺乏可资借鉴的历史经验的情况下实现的,曾走过一些弯路。例如,要求过急,强迫命令,出现违反自愿原则、侵犯中农利益的过火行为;对富农不给出路;在开展全盘集体化运动时确定农业劳动组合是集体农庄的基本形式,组织形式比较单一。

苏联的农业机械化:

与“下列事件中,属于下图人物的主要成就有①亲自领导和指挥了彼得...”考查相似的试题有:

- 中国、苏俄(苏联)两国革命和建设道路的探索过程既有相似之处,也存在差异。某校历史兴趣小组准各对此进行学习和探究,请你...

- 阅读下列材料:材料一:从1921年开始,车列宁的领导下,国家停止实行“战时共产主义”政策,开始允许多种经济共存。农民在向国...

- 对于苏联农民而言,1922年的“春天阳光灿烂”指的是[ ]A.固定的粮食税B.余粮征集制C.废除平均主义的配给制D.允许中小企业由...

- 苏联的下列政策和运动,在历史上没有起积极作用的是[ ]A.战时共产主义政策B.新经济政策C.高度集中的政治经济体制D.大清洗...

- 他领导十月革命取得了胜利,他采用新经济政策探索社会主义道路。他是[ ]A.列宁B.斯大林C.毛泽东D.叶利钦

- 在________的领导下,1921年,苏俄开始实施_________________,允许_____并存,大力发展________________,促进国民经济的恢...

- 列宁的主要贡献有①领导“二月革命”②领导“十月革命”③实施新经济政策④实现社会主义工业化和农业集体化⑤苏联成立[ ]A.①②③B.②③④C...

- 苏联由传统的农业国变成强盛的工业国是在[ ]A. 俄国向帝国主义阶段过渡时B. 苏俄废除贵族土地所有制时C. 第二个五年计划完...

- 1940年,工业总产值跃居欧洲第一位,世界第二位的是[ ]A.德国B.英国C.法国D.苏联

- 对苏联20世纪30年代的历史评价,不准确的是[ ]A.第二个五年计划提前完成B.由传统的农业国变成强盛的工业国C.高度集中的经...