本试题 “下图为我国2007年7月主要天气气候事件示意图,读图回答问题。(1)图中分布最广泛的是什么灾害?分析说明我国夏季各种气象灾害多发的主要原因。_____________...” 主要考查您对中国的水文灾害

中国自然灾害的特点与分布

自然灾害的监测与防御

自然灾害中的救援与救助

自然灾害中的自救与互救

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 中国的水文灾害

- 中国自然灾害的特点与分布

- 自然灾害的监测与防御

- 自然灾害中的救援与救助

- 自然灾害中的自救与互救

中国的水文灾害:

主要表现形式:

洪涝灾害:是由于降雨、融雪、冰凌、风暴潮等引起的洪流和积水造成的灾害,包括洪水灾害和涝渍灾害,泛称水灾。

洪水灾害:是由于降雨、融雪(冰)、冰凌、风暴潮、堤坝溃决等原因引起江河湖岸及沿海水量增加、水位上升而泛滥以及山洪暴发所造成的灾害。

涝渍灾害:是指降水量过于集中,排水不畅,致使土地、房屋等渍水、受淹而造成的灾害。

一、洪涝灾害:

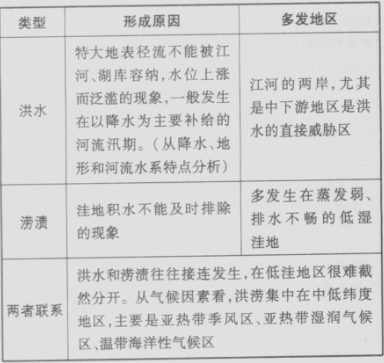

1、洪涝的类型、成因及多发地区:

2、我国洪水类型比较:

|

类型 |

洪水来源 |

主要分布地区 |

发生时间 |

|

暴雨洪水 |

主要有台风、锋面等带来的暴雨 |

东部季风区各大江河的中下游平原 | 时间上与暴雨时间存在高度一致性,在东部季风区,暴雨集中发生在每年的4—9月,自南向北推移 |

|

融雪洪水 |

由积雪融水和冰川融水形成的洪水 | 主要分布在我国西北和东北山区 | 受气温升高制约,融雪洪水一般发生在每年的4—5月,冰川融水形成的洪水主要发生在7~8月 |

|

冰凌洪水 |

冰凌堵塞河道 | 分布在河流从低纬度向高纬度流的河段 | 要发生在河流封冻和解冻的季节 |

二、洪水灾害

1、我国洪水灾害特征:

我国是世界上洪水灾害频繁且严重的国家之一,洪水灾害不仅范围广、发生频繁、突发性强,而且损失大。东部平原地区地势低平,雨季河流排水不畅是导致洪涝灾害发生的根本原因。

2、暴雨洪水:

影响我国范围最广、时间最长、危害最大的洪水灾害。

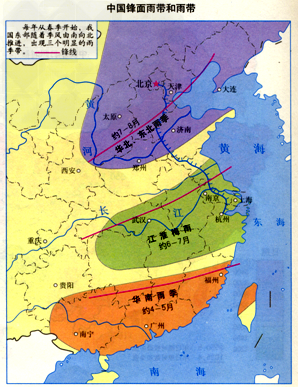

①暴雨成因:台风、锋面等天气系统带来的暴雨。成因类型有台风暴雨、梅雨锋暴雨等。

②发生时间:与暴雨的时空分布高度一致,在东部季风区,暴雨集中发生在每年的4—9月,自南向北推移。

③分布:东部季风区各大江河的中下游平原。

我国暴雨洪水主要集中在大兴安岭-阴山-贺兰山-六盘山-岷山-横断山以东区域。特别是长江、淮河、黄河、珠江、海河、辽河、嫩江-松花江等七大江河的中下游平原地区。其次是四川盆地、关中地区以及云贵高原的部分地区。

3、我国洪水灾害的灾情特点:

范围广、发生频繁、突发性强,而且损失大。其中,农业受洪水灾害影响最为严重。

洪水往往造成大面积农田被淹、农作物被毁,从而造成作物减产,甚至绝收。直接经济损失严重。我国东部平原是农业的精华地带,主要商品粮基地均位于此。此外,这里也是城市密集、交通便利、工业发达的地区,受洪水灾害威胁严重。

洪涝灾害的形成与气候、地貌和水文等因素以及人类活动均有关系。其中气候因素是最主要和最根本的因素。在季风环流的影响下,中国大部分地区全年降水量主要集中在夏秋两季,6~9月的降水量可占全年降水量可占全年的降水量的60%-80%,且多集中在几次暴雨过程中,因此容易形成特大洪涝灾害。

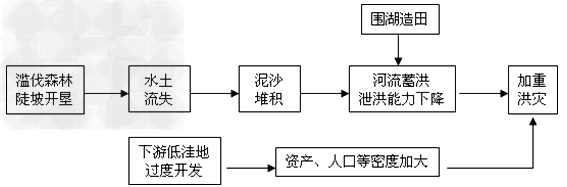

4、人为原因:

人类的不恰当的经济活动也会增加洪涝灾害的风险性,如围湖造田,建垸,滥伐森林,阻塞河湖水库,在下游低洼地过渡开发等

人为因素对洪涝灾害的影响

夏季风的进退与降水

|

时间 |

雨带分布 |

| 4、5月份 | 华南 |

| 6、7月份 | 江淮地区——梅雨 |

| 7、8月份 | 北方夏季暴雨和西南夏季风引起暴雨 |

| 8、9月份 | 东南沿海热带气旋(台风)引起暴雨 |

(1)种类多:我国的自然灾害中,最主要的是气象、气候灾害,其次是地质地貌灾害。其中以洪涝、干旱和地震的危害最大。

(2)频率高:高于世界各国平均的频率

(3)分布范围广:

①西北、黄土高原和华北——春秋季的干旱;

②东部季风区,集中在七大江河流域——夏季的暴雨、洪涝;

③东北和西南林区——冬春季的森林火灾;

④西南、西北和华北的活动构造带——地震;

⑤青藏高寒地区——低温冻害和冰雪灾害;

⑥东南沿海地区——台风、风暴潮。

(4)地区差异大:

①东部自然灾害区——华北地区 沿海地区、江淮地区(华中区)、东北地区

②中部自然灾害区——北方农牧交错带 西南地区、贵州高原地区(湘黔桂川接壤地区)

③西部自然灾害区——西北河谷及山前绿洲地区 藏南谷地 内蒙古高原 藏北高原

我国自然灾害的分布:

(1)沿海灾害带:

多台风、风暴潮、暴雨、洪涝、干旱、海水入侵、地震等自然灾害

(2)沿江灾害带:多暴雨、干旱、水土流失、滑坡、泥石流等自然灾害

①旱灾和涝灾:下游最频繁,中游次之,上游最少。

②滑坡、泥石流灾害:上游地区是沿江滑坡、泥石流灾害分布最集中、危害最严重的地区之一。

③沿江地带多自然灾害的原因: 一是森林面积的急剧减少;二是城市化和工业化的发展

(3)山前灾害带:

多地震、泥石流、滑坡以及冰雹等自然灾害。

两对关系:

1、自然灾害的成灾程度与人口数量的关系:

自然灾害的成灾程度与人口数量有着直接的关系;我国人口集中分布在东部,使得成灾人口主要集中在东部。

2、农作物成灾面积与播种面积的关系:

农作物成灾面积与播种面积有着直接的关系。我国耕地集中分布在东部,影响农业的灾种也集中在东部,使得农业灾情特别严重。

3、中国灾情区域分异特点:

|

东部地区 |

西部地区 | |

| 气候、地形 | 湿润、半湿润;平原、丘陵 | 干旱、半干旱;高原、山地 |

| 土地类型 | 耕地面积大 | 草原广阔 |

| 农业部门 | 种植业为主 | 畜牧业为主 |

| 畜牧业经营方式 | 舍饲、半舍饲,高密度养畜 | 靠天养畜 |

| 主要受灾灾种 | 洪涝、干旱、冷冻、风雹 | 雪灾、旱灾、虫灾 |

| 风险 | 农业灾害风险大 | 牧业灾害风险大 |

| 灾情表现 | 农作物受灾面积等 | 牲畜掉膘、死亡 |

自然灾害监测系统及作用:

自然灾害监测系统:

概念:自然灾害监测系统是由国家、区域及地方等各级组织,通过不同平台对自然灾害进行监测和分析的网络系统。

作用:灾前预警、灾中跟踪、灾后评估以及提出减灾决策方案

世界和我国灾害监测系统的发展情况

①已经形成了遍布世界各地、相互交织的灾害监测和预警网络。

②我国已经运用现代科学技术建立起各种自然灾害监测系统。

1、遥感技术在自然灾害监测中的作用:

①遥感(RS)技术的特点:

观测范围广、信息获取量大、获取速度快、实时性好和动态性强等。从空间尺度看,遥感具有全球观测能力,可从多波段、多时相和全天候角度获得全球自然灾害的观测数据;从时间尺度看,在遥感平台上能够对地球进行同步观测,可获得地球表层及其瞬间变化的灾害信息。

②应用范围:

广泛应用于政治、经济、军事、生活等各个方面,重点用于水灾、火灾及台风灾害等监测。

2、地理信息系统在自然灾害监测中的作用:

①信息集成与分析:

主要是对各种监测系统提供的信息进行综合处理和空间数据分析,具有空间定位、定性和定量分析的功能。

②灾害评估与预报:

对自然灾害进行预报预警、动态监测、灾害发生成因与规律分析、灾害损失调查、灾情评估等,还可以为制定减灾预案和指导灾后重建工作提供依据。

3、RS与GIS结合为减灾救灾提供可靠、高效的服务:

RS是数据获取手段(搜集、获取原材料——海量信息),GIS是数据分析手段(对原材料进行加工处理并得出结论,指导防灾减灾工作),这两个工具有机结合,可实施动态的获取信息、处理信息的强大功能,从而为减灾救灾提供可靠、高效的服务。

自然灾害的防御措施:

1、非工程性防御:

(1)概念:是通过国际组织和各个国家的减灾规划和防灾法律、各级行政部门的减灾管理以及公众减灾教育等途径,控制和减少自然灾害造成的损失。

(2)“国际减轻自然灾害十年”

(3)我国非工程性防御措施的发展及成就

2、工程性防御措施

(1)概念:工程性防御措施是通过修建防灾工程,改变自然灾害系统,最终达到减灾的目的。

(2)工程性措施的三种方式:

|

方式 |

实例 |

| 改变地表环境,防止或减轻自然灾害的强度 | 通过岩土体改造工程、疏排水工程,加固稳定变形土体,防止滑坡、泥石流等地质灾害发生;通过植树造林等生物工程措施,防风固沙,防止土地沙化、水土流失,改善生态环境 |

| 可以阻隔或控制灾害与人口、财产等的直接相遇 | 修建大堤防洪防潮,保护堤内的人口和财产安全;建立护坡、挡墙等支挡物,避免泥石流冲击村庄和耕地 |

| 可以改变财物等的特性,提高抗灾性能,减少灾害损失 | 兴建水库、排灌站、电机井等工程及配套设施,保证人畜、作物的正常需水,防洪抗旱;加固房屋,使之达到抗震要求 |

3、“工程性防御措施”和“非工程性防御措施”的区别与联系:

区别:“硬件”和“软件”的差别

联系:二者在防灾减灾中的地位同等重要,只有相辅相成,才能起到最好的防灾效果。

主要自然灾害和部分自然灾害的具体防御:

| 主要自然灾害类型 | 防御措施 |

| 地震(滑坡、泥石流等) | ①加强地震的科学研究,建立地震监测网络及预警系统 ②加强地震灾害的宣传教育,提高公众防灾、减灾意识。 ③加强地震的管理,建立健全减灾工作的政策法规体系。 ④开展地震减灾工程的建设,提高灾区的承灾能力。 ⑤建立健全救灾指挥机构,编制突发性地震灾害应急预案。 ⑥建立机动完善的救援体系。 ⑦建立健全全社会的灾害保险工作,积极组织灾后重建工作。 |

| 台风、寒潮、沙尘暴、风暴潮等的气象灾害 | ①加强台风灾害的科学研究,建立灾情监测网络及预警系统。 ②加强台风灾害的宣传教育,提高公众防灾、减灾意识。 ③加强气象灾害的管理,建立健全减灾工作的政策法规体系。 ④开展减灾工程的建设,提高灾区的承灾能力。 ⑤建立健全救灾指挥机构,编制突发性地质灾害应急预案。 ⑥建立机动完善的救援体系。 ⑦建立健全全社会的灾害保险工作,积极组织灾后重建工作。 |

| 蝗灾、鼠灾等的生物灾害 | ①加强蝗灾的科学研究,建立灾情监测网络及预警系统。 ②加强蝗灾的宣传教育,提高公众防灾、减灾意识。 ③加强蝗灾的管理,建立健全减灾工作的政策法规体系。 ④开展减灾工程的建设,提高灾区的承灾能力。 ⑤建立健全抢险救灾指挥机构,编制突发性蝗灾应急预案。 ⑥建立机动完善的救援体系。 ⑦建立健全的灾害保险工作,积极组织灾后重建工作。 |

| 部分自然灾害类型 | 防御措施 |

| 洪灾 | ①植树种草,涵养水源,保持水土 ②修建水库,拦蓄洪水 ③修建分洪、蓄洪工程 ④退耕还湖,提高蓄洪能力 ⑤疏浚河道,裁弯取直,提高泄洪能力 ⑥加固堤坝 ⑦开挖入海新河,提高泄洪能力(针对海河、淮河) |

| 旱灾 | ①植树种草,涵养水源,改善气候 ②修建水库,跨流域调水,调节降水的时空分布不均 ③开挖机井,抽取地下水 ④防治水污染,充分利用水资源 ⑤培育、种植旱生作物(针对旱作农业区) ⑥修建梯田,平整土地,增加水分入渗(针对旱作农业区) |

| 沙尘暴 | ①退耕还林、还草 ②合理载畜量,推广轮牧 ③植树种草,建立防护林 ④工程固沙 |

| 风暴潮 | ①修建、加固沿海塘坝 ②建设、恢复海防林 ③保护沿海堡礁 |

| 滑坡 | ①植树种草,做好滑坡区的绿化工程 ②退耕还林、还草,恢复生态环境 ③设置滑坡体外截水沟 ④钢筋混凝土抗滑桩或钢筋桩作为阻滑支撑工程 |

| 泥石流 | ①植树种草,做好泥石流区的绿化工程 ②退耕还林、还草,恢复生态环境 ③修筑排导槽,疏导泥石流物质到特定位置等 |

| 蝗灾 | 农业防治: ①兴修水利,做到旱涝无灾 ②在荒滩坑荒种植,改变蝗虫的栖息环境,减少蝗灾发生环境的面积 ③植树造林,改变蝗灾区的小气候,减少蝗虫产卵繁殖的场所 生物措施: ④保护或者饲养蝗虫的天敌(青蛙.白翅浮鸥等) ⑤大面积施用蝗虫微孢子虫 药剂防治: ⑥人工或者飞机大面积喷洒药剂灭蝗 |

| 赤潮 | ①建设污水处理设备,达标排放,治理水污染 ②解决水产养殖的自身污染,减缓水体的富营养化 ③发展生态农业,减少化肥的使用 ④使用无磷洗涤剂 |

(一)灾前准备:

1.灾前准备的核心任务:储备救灾物资

2.灾前准备的两个方面:

(1)救灾物资的种类和数量——救灾的物质基础,由各地的主要灾种及灾情大小决定。

(2)救灾物资的储备地点——由灾区的主要集中地区及储备地的交通状况决定,关系到灾害发生过程中救援物资的到达时间。

我国10个国家级救灾物资储备基地:天津、哈尔滨、沈阳、合肥、郑州、武汉、长沙、南宁、成都和西安。

3.承担救灾任务的主要人员:各地政府领导下的解放军和武警官兵,近年出现专业救援队。

(二)灾中应急:

1.概念:灾中应急是指在灾害发生和灾情形成过程中立即采取的行动和对策

2.主要目的:尽可能地挽救生命,保护财产安全,并尽量减少灾害造成的影响和危害。

3.灾害应急的范围:

非常广泛,一般应包括对交通、通信、供水、排水、供电、供气、输油等生命线工程采取紧急防护措施;

对可能因灾害引发水灾、火灾、爆炸等的易燃易爆物品、有毒物质储存设施、水坝、堤岸等次生灾害源进行检查加固等,以此来维护交通、通信系统的安全,确保救灾通信的疏畅,确保抢险救灾人员、物资输送和灾民疏散的畅通等。

4.“灾中应急行动”中最关键的环节:应急交通线是否畅通

5.救灾应急预案——政府应对灾害的纲领性紧急行动方案,关系到各个部门能否快速高效地投入救灾工作,使灾情减到最少。

目的:

①在灾害突发的情况下,使救灾工作有章可循,有条不紊,高速高效。

②对于不可准确预测的突发性灾害,应急预案就显得更为重要。

(三)灾后恢复

1.灾后恢复的目的:减轻灾害损失和增强抵抗能力

2.救济灾民的形式:政府救济、民间救济和国际救济等

3.我国的防灾抗灾、救灾工作方针及我国的救灾管理体系

防灾抗灾工作方针:“以预防为主,防、抗、救相结合”

救灾工作方针:“依靠群众,依靠集体,生产自救,互助互济,辅之以国家必要的救济和扶持”

我国的救灾管理体系:我国减灾以民政部为主要管理部门,形成了政府无偿救济、军队与民众合作救灾,以及全国与地区救灾调配的管理体系。

1、洪灾中的自救:

(1)尽量逃向高处,登上坚固建筑的屋顶、大树、山丘和高坡等。

(2)借助家中的木制家具或尽可能抓住木板、树干等漂浮物,尽量不让身体下沉,等待救援。

(3)警惕和防止被毒蛇、毒虫咬伤以及倒塌电杆上电线的电击。

2、洪水中的救助:

(1)把落水的人救上岸或转移到安全地带

方法:抛救生圈、救生衣等,或划船、游泳去救人。

(2)抢救溺水人员

最主要的方法:科学地控水和进行人工呼吸。

家庭防震避震方案主要内容:

(1)明确疏散路线和避难地点,订出最快捷、最安全的路径;

(2)加固并合理布置室内家具,如大件家具摆在墙体薄弱处;桌下、床下不放杂物;

(3)清楚室外环境条件;

(4)准备避难和营救物品,家庭每个成员都应准备防震袋(或避难袋);

(5)准备一些简单的营救工具,如撬棍、锤子、斧子、小钢锯等,放在震后能随手拿到的位置上;

(6)学会基本的医疗救护技能,如人工呼吸、止血、包扎、搬运伤员和护理方法等;

(7)每人身上装一个小急救卡片,注明姓名、住址、电话号码、血型,紧急联系人姓名等内容,便于他人营救时参考;

(8)适时进行家庭应急演习,以弥补避震措施中的不足。

(9)震中——避震:抓住黄金12秒预警时间:是跑还是躲,瞬间抉择

(10)震后自救与互救

①学会处理外伤的基本方法;

②保护好呼吸系统,尽量减少体力消耗。

③要有顽强的毅力和旺盛的求生意识——最重要的一点。

(11)震后互救的应遵循的原则

①先救近,后救远。

②先易后难,先救轻伤员和青壮年、医务人员,以增加帮手壮大救助队伍;

③)先救“生”,后救“人”;

④听仔细(注意倾听被困人员的呼喊、呻吟、敲击声);

⑤要仔细确定被困人的位置,不要盲目乱挖、乱刨,以防止意外伤亡。

其他自然灾害的自救和预防:

(1)风灾:

不要外出,尽快回家,隐蔽在室内或地下,或野外的低洼处。

(2)大雾:

大雾天气,尽可能减少驾车出行或减速慢行

(3)沙尘暴:

遇到沙暴天气,出行时准备好防风用品,如风镜、口罩等,用以保护眼睛和口鼻。

(4)山区、半山区暴雨过后应格外警惕滑坡现象的发生。

在野外遇到泥石流时,要向垂直于泥石流前进的方向跑,切忌顺着滚石方向往山下跑;要特别注意保护好头部。泥石流的面积一般不会很宽,可根据现场地形,向未发生泥石流的高处逃避。在山区扎营,不要选在谷底排洪的通道,以及河道弯曲、汇合处。

与“下图为我国2007年7月主要天气气候事件示意图,读图回答问题。...”考查相似的试题有:

- 读“我国旱涝灾害分布示意图”,回答1~3题。1、P地和Q地常常此旱彼涝,主要原因是[ ]A、夏季风的进退B、海陆位置不同C、台风影...

- 读图文材料,回答问题。(1)云南省西北部地形分布的特点是________。请说明判断的理由。__________________________________...

- 2010年10月上旬海南暴雨成灾。10月初,南海中部的热带低压使海南东部、中南部出现了强降水;3日至5日,北方南下弱冷空气与南...

- 我国是世界上水旱灾害频繁的国家之一,其主要原因是[ ]A、受冬季风强弱影响频繁B、受夏季风强弱影响频繁C、我国降雨地区分布...

- 阅读下列材料,回答相关问题。材料一:2010年10月4日下午,在海南陵水县吊罗山林场场部,最后一名被困于度假村的游客被送上回...

- 当地时间8日8点50分(北京时间8日11点50分),南亚次大陆发生里氏7.6级强烈地震,包括印度、巴基斯坦、阿富汗等国家都有强烈震...

- 读“我国某地区示意图”,回答1—2题。1、为改善图示区域范围内的生态环境,目前正在进行的国土整治工程有①“三北”防护林工程 ②长...

- (10分)自然灾害与防治长江下游某城市边缘分布着丘陵,丘陵的基岩上有黄土覆盖(如图所示)。近年来,由于地域扩展,大量开...

- 下列情况中,灾情最严重的是A.经济发展水平低,防灾抗灾能力弱B.经济发展水平低,防灾抗灾能力强C.经济发展水平高,防灾抗...

- 当遇到下列情况时,不正确的做法是[ ]A.在野外遇到泥石流时,往旁边的山坡上跑B.遇到地震时,若在高楼内,俯身躲到坚固的家...