本试题 “图1是“某城市风向频率图”,图2是“该城市冬季近地面层不同时刻气温随高度变化过程示意图”,读图回答1—2题。图1图21、该城市计划新建以煤为燃料的火力发电厂,...” 主要考查您对大气的受热过程

工业布局

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 大气的受热过程

- 工业布局

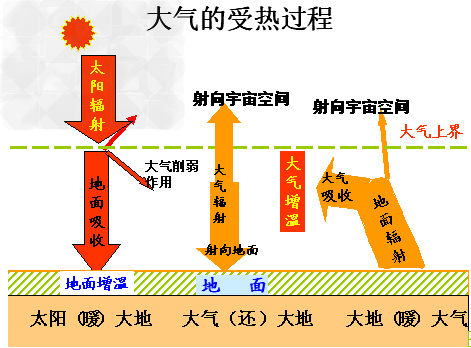

能量来源:

太阳辐射是地球表面最重要的能量源泉。地面是近地面大气主要、直接的热源。太阳辐射的波长范围是:0.15~4微米。

太阳辐射的能量主要集中:可见光(0.4~0.76微米)

太阳辐射——“短波辐射”,地面辐射——长波辐射,大气辐射——长波辐射

受热过程:

①太阳辐射到达地球大气上界。

②太阳辐射穿过大气层,大气对太阳辐射的削弱作用(吸收、反射和散射作用)。

③太阳辐射到达地表。部分被地表反射,部分被地面吸收,从而使地面增温。

大气对太阳辐射的削弱作用:

①吸收作用:具有选择性,水汽和二氧化碳吸收红外线,臭氧吸收紫外线,对于可见光部分吸收比较少。

②反射作用:无选择性,云层、尘埃越多,反射作用越强。例多云的白天温度不太高。

③散射作用:具有选择性,对于波长较短的篮紫光易被散射。例晴朗的天空呈蔚蓝色等。

对地面的保温效应:

①地面吸收太阳短波辐射增温,产生地面长波辐射

②大气中的CO2和水汽强烈吸收地面的长波辐射而增温

③大气逆辐射对地面热量进行补偿,起保温作用。

影响地面辐射大小(获得太阳辐射多少)的主要因素:

纬度因素,太阳高度角的大小不同,导致地面受热面积和太阳辐射经过大气层的路程长短,是影响的主要因素,同时,它的大小受下垫面因素(反射率)和气象因素等的影响。

逆温现象:

对流层由于热量主要直接来自地面辐射,所以海拔越高,气温越低。

一般情况下,海拔每上升1000米,气温下降6°C。

有时候出现下列情况:①海拔上升,气温升高;②海拔上升1000米,气温下降幅度小于6°C。这就是逆温现象。

逆温现象往往出现在近地面气温较低的时候,如冬季的早晨。逆温现象使空气对流运动减弱,大气中的污染物不易扩散,大气环境较差。

A发生时稳定性特别强(不利于垂直运动),易出现大气污染

B最有利于逆温发生的条件是平静而晴朗的夜晚

C日出前后的逆温层最厚,日出后地面温度升高,逆温层慢慢消失。

逆温的类型:

(1)辐射逆温:

经常发生在晴朗无云的夜间,由于大气逆辐射较小,地面辐射散失热量多,近地面气温迅速下降,而高处气层降温较少,从而出现上暖下冷的逆温现象。这种逆温现象黎明前最强,日出后逆温层自下而上消失.这种逆温现象主要发生在气温日较差的晴天晚上和黎明。地面热量辐射散失,越接近地面空气越冷,导致逆温。过程为:

图a为正常气温垂直分布情形;在晴朗无云的夜间,地面辐射冷却很快,贴近地面的气层也随之降温。离地面愈近,降温愈快,离地面愈远,降温愈慢,因而形成了自地面开始的逆温(图b);随着地面辐射冷却的加剧,逆温逐渐向上扩展,黎明时达最强(图c);日出后,太阳辐射逐渐增强,地面很快增温,逆温便逐渐自下而上地消失(图d、e)。辐射逆温厚度从数十米到数百米,在大陆上常年都可出现,以冬季最强。冬季夜长,逆温层较厚,消失较慢。

(2)平流逆温:

暖空气水平移动到冷的地面或冷空气层上,由于暖空气的下层受到冷地面或大气的影响而迅速降温,上层受影响较少,降温较慢,从而形成逆温。这种逆温现象主要出现在中纬度沿海地区。

(3)地形逆温:

它主要由地形造成,主要发生在盆地和谷地中,由于山坡散热快,冷空气循山坡下沉到谷底,谷底原来的暖空气被冷气抬挤上升,从而出现温度的倒置现象。这种逆温现象主要发生在晚上。还有一种情况是,冬半年冷空气在向低纬度地区运动过程中,因冷空气较冷重,把地势较低盆地和谷地地区填满(形成冷空气湖),而盆地上空是暖空气,在盆地上空暖空气与盆地内冷空气交界的大气层形成逆温现象。这种逆温现象发生在冬半年。

(4)锋面逆温:

锋面附近因上面为暖空气,下面为冷空气,所以也会出现逆温现象,如我国云贵高原东部冬半年受昆明准静止锋影响,上空出现逆温现象,形成贵阳一带的阴雨冷湿天气。

(5)下沉逆温:

在高压控制区,高空存在着大规模的下沉气流,由于气流下沉的绝热增温作用,致使下沉运动的终止高度出现逆温。这种逆温多见于副热带反气旋区(海洋上空),它的特点是范围大,不接触地面而出现在某一高度上。这种逆温因为有时像盖子一样阻止了向上的湍流扩散,如果延续时间较长,对污染物的扩散会造成很不利的影响.此外,寒流影响下也会促使逆温现象的形成。

逆温现象与空气质量的关系:

逆温的存在,对天气和大气污染物的扩散有相当大的影响:它阻碍空气对流运动,妨碍烟尘,污染物,水汽凝结物的扩散,有利于雾的形成并使能见度变差,使大气污染更为严重。

太阳辐射的波长范围示意图:

大气的受热过程示意图:

逆温产生的过程图示:

特别提示:

(1)大气的受热过程是大气吸收少量太阳短波辐射和大量地面长波辐射而增温的过程。

(2)大气对太阳短波辐射的吸收具有选择性,如臭氧吸收紫外线,水汽和二氧化碳吸收红外线,而能量最强的可见光则被吸收的很少。

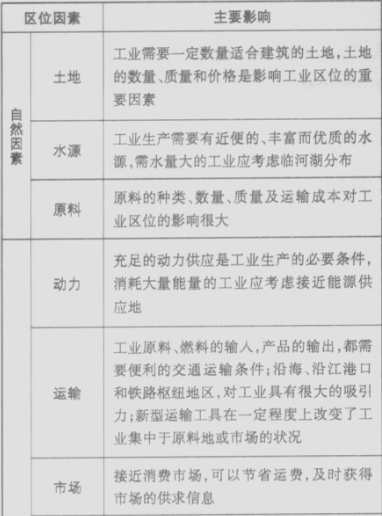

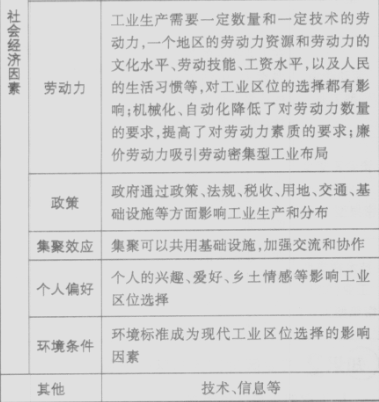

工业的主要区位因素:

影响工业区位选择的因素包括自然资源和自然条件因素、经济因素、社会因素、技术因素、生态环境因素等。不同的工业部门、工业发展的不同时期,这些区位因素是不一样的,同一因素也会发生变化。

项目

内容

区位的含义

工业企业的经济地理位置;工业企业在生产过程中与相关事物的联系

区位选择的主体

企业和政府

考虑的因素

自然、经济、社会、环境等因素

遵循的原则

经济效益、环境效益和社会效益的统一;

从经济效益看,选择优势条件明显、生产成本最低、经济效益最高的区位;

根据主导因素确定工厂区位

工业布局的一般原则:

A、较大的工业区应布局与城市的外围,且与城市保持一定距离。

B、较小的工业企业,且污染程度比较低的,在保证对城市环境不会造成显著污染的前提下,可布局在城区边缘。

C、工业区与居住区之间应设立绿化隔离带,带宽视情况而定。

工业布局区位因素及主要影响:

污染工业的区位选择:

分析工业区位因素的技巧:

①自然因素

原料:临近某原料产地,原料充足──原料指向型工业

能源:临近某能源产地(如煤、石油、天然气、水能、风能…),能源充足──动力指向型

土地:土地平坦开阔,利于建厂

水源:临近河流、湖泊或降水多,水源充足

②经济因素

市场:人口稠密或人口密集,市场广阔(对市场指向工业更明显)

交通:临海或海港、临河湖或河流交汇处、临铁路高速公路或航空港,交通便利

劳动力:人口稠密,劳动力资源丰富──劳动密集型工业

技术:科教发达或临近高等院校或科研院所,劳动力素质高──技术密集型

农业基础:临近商品粮基地或农业产区,农业基础雄厚或农业发达

③社会因素

国家政策:国家政策的扶持、鼓励,国家政策变化(解决就业的工厂设在不盈利的区位;为缩小经济差距进行的西部大开发)

国防安全:某时期国防需要

个人行为(或偏好):如海外华人、华侨的投资

工业惯性:考虑搬迁费用或政府的影响或出于对当地经济的考虑等

④环境因素

风向:严重污染大气的工厂,应该在城市主导风向的下风口地带,或者在主导风向的垂直两侧选择厂址,季风区布置在当地最小风频的风向的上风地带

水源:有废水排放的工厂应布局在远离水源地或远离河流上游区;自来水厂布局在居民区的水源地上游或河流上游地区

距离居民区、农田的远近:占地面积小无污染的工业,布局在城区;用地规模较大、污染较轻的工业可布局在城市的边缘或近郊地区;严重污染难以治理的大型企业,宜布局在远离市区的远郊或郊外

生态环境:工业布局应远离生态环境脆弱地区

与“图1是“某城市风向频率图”,图2是“该城市冬季近地面层不同时刻...”考查相似的试题有:

- 读“大气的保温作用示意图”,回答下列问题。(1)图中A表示________辐射,B表示________辐射,C表示________辐射。(2)由图可...

- 2012年11月19日清晨,江西省气象台发布大雾橙色预警,多个地区出现能度不足200米的大雾,局部地区的能见度低于50米。受大雾天...

- 随着世界经济的发展,二氧化碳的排放量不断增加。目前,碳排放已成为全球普遍关注的问题。下图是21世纪初某年世界部分国家碳...

- 读图,回答1—2题。1、上图中所示的天气系统是[ ]A.冷锋B.暖锋C.气旋D.反气旋2、关于上图中各地气温的比较,正确的是[ ]A...

- 太阳直射点自赤道移至北回归线期间( )A.中国长江中下游地区经历自旱季至雨季的变化B.日本一直是雨季C.印度大部分地区经历...

- 我国北方地区农民为了避免所种庄稼遭受霜冻灾害,在深秋的夜晚往往在田间点燃柴草。结合“大气受热过程示意图”,回答下列各题...

- 华北平原降水集中夏季七、八月,即通常所说的“七下八上”,原因是A.与锋面雨有关B.与地形雨有关C.与台风雨有关D.与对流雨有关

- 日落后的黄昏,天空仍然明亮的原因,是由于大气对太阳辐射的A.反射作用B.散射作用C.削弱作用D.保温作用

- 读图,回答下列问题。(1)图中字母代表的作用过程是:A___________,B___________,C___________,D___________。(2)下列...

- 下图是某城市简图。当地夏半年盛行东南风,冬半年盛行东北风。读图完成下列要求。(1)用直线将该城市的商业区、工业区、居住...