本试题 “两次世界大战给世界人民带来了巨大的灾难,同时引起世人对“战争与和平”的深刻思考。据此回答下列问题:(1)19世纪末20世纪初,在欧洲形成了两大军事集团,它...” 主要考查您对三国同盟

三国协约

纳粹政权的建立

意大利日本法西斯的暴行

慕尼黑会议

国际反法西斯联盟的建立

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 三国同盟

- 三国协约

- 纳粹政权的建立

- 意大利日本法西斯的暴行

- 慕尼黑会议

- 国际反法西斯联盟的建立

德奥意三国组成的军事集团。1882年5月签订《三国同盟条约》,1883年罗马尼亚也加入三国同盟。三国同盟的建立标志着以德国为盟主的一个帝国主义军事集团最终形成。

《三国同盟条约》的主要内容:

1.如意大利遭到法国进攻,德、奥两国应全力援助,如德国遭受法国侵略,意大利也担负同样的义务。

2.缔约国的一国或两国遭受两个或两个以上的大国(指法、俄)进攻,则缔约3国应协同作战。意大利对此附有一个保留条件:如英国攻击德国或奥匈,意大利将不负援助自己盟国的义务。

3.当一大国(指俄国)攻击缔约国一方时,其他两缔约国应取善意的中立,即一旦发生俄、奥战争,意大利将保守中立。

三国同盟形成根本原因:

1.19世纪末20世纪初,德国的经济、军事、科技实力迅速发展,国力迅速上升到欧洲第一,世界第二,超过了英国和法国。德国的政治地位远不如英法。地理位置也不好,被英法俄三大国夹在中间。由于德国起步较晚,殖民地基本被英法等国瓜分完了。德国要想崛起,就必须挑战英法的统治地位,建立新的秩序。

2.奥匈帝国和意大利,则分别因为与沙俄和法国的矛盾,被德国拉进了同盟国集团。

3.根本矛盾是帝国主义国家间为重新瓜分世界殖民形成的同盟。

三国同盟的性质:

新兴的帝国主义同盟,标志着一的一方军事同盟形成。

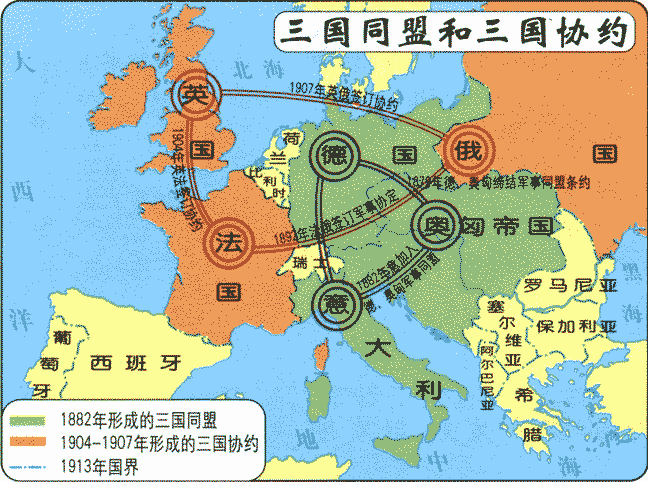

三国同盟与三国协约示意图:

第一次世界大战爆发的温床——巴尔干地区

1、第一次巴尔干战争(1912.10~1913.5)

巴尔干同盟对土耳其(奥斯曼帝国,1299~1922)的战争。意土战争(1911~1912)期间,保加利亚、塞尔维亚、希腊和门的内哥罗结成巴尔干同盟,1912年10月9日,门的内哥罗首先向土宣战,17、18日,保加利巴尔干战争亚、塞尔维亚和希腊先后参战。10月底保军逼近君士坦丁堡(今伊斯坦布尔)。至11月中旬,土耳其(奥斯曼帝国,1299~1922)在巴尔干的属地只剩君士坦丁堡等5处。11月初,土耳其(奥斯曼帝国,1299~1922)请求欧洲列强调停,并于12月3日与保、塞、门三国签订休战协定。在欧洲列强斡旋下,1912年12月16日土耳其(奥斯曼帝国,1299~1922)与4个交战国在伦敦开始议和谈判。1913年1月23日,土耳其(奥斯曼帝国,1299~1922)国内发生政变,新政府在德意志帝国(1871~1918)的支持下,态度强硬,和谈破裂。2月3日,战事再起。3月5日,希军攻克亚尼纳。3月26日,保、塞联军攻陷亚得里亚堡。4月22日,斯库台奥斯曼帝国军队投降。土耳其(奥斯曼帝国,1299~1922)再次求和。5月30日,土耳其(奥斯曼帝国,1299~1922)与巴尔干4国签订《伦敦条约》。条约规定,埃内兹至黑海的米迪耶一线以西的土耳其(奥斯曼帝国,1299~1922)欧陆属地(阿尔巴尼亚除外)和克里特岛割让给巴尔干同盟国家;阿尔巴尼亚独立,但须受俄、英、法、德、奥、意6大国监督;爱琴海诸岛问题则由德、奥、英、俄4国处理。

2、第二次第二次巴尔干战争(1913.6~1913.8)

以保加利亚为一方,希腊、塞尔维亚、罗马尼亚、门的内哥罗和土耳其(奥斯曼帝国,1299~1922)为另一方的战争。第一次巴尔干战争结束后,塞尔维亚由于未得到通往亚得里亚海出海口,要求得地最多的保加利亚划出马其顿的一部分作为补偿;希腊要求领有马其顿的南部和西色雷斯。未参加同盟的罗马尼亚则要求占有南多布罗加。1913年6月1日,塞、希秘密订立反保同盟,罗马尼亚旋即加入。6月29日,保对塞、希发动突然攻击,遭到猛烈抵抗。土耳其(奥斯曼帝国,1299~1922)欲乘机收复失地,于7月16日向保加利亚发动进攻。7月29日保加利亚力屈乞和。8月10日签订了《布加勒斯特条约》。依约,塞取得马其顿的大部,希取得马其顿南部(包括萨洛尼卡)、色雷斯西部和克里特岛,罗取得南多布罗加,土收回东色雷斯和亚得里亚堡,门的内哥罗的领土也有扩充。通过两次巴尔干战争,塞尔维亚实力大为增强。这就加深了塞与奥匈帝国(1867~1918)的矛盾,终于使巴尔干成为第一次世界大战的爆发地。

三国协约:

1893-1907年英法俄三国通过签订一些列协议而结成的军事集团。1893年法俄率先签订军事协定,1904年英法签订协约,1907年英俄签订协约,三国协约的局面最终形成。与同盟三国形成两大军事对峙集团。

三国协约形成的背景,经过:

1、背景:

(1)三国同盟形成后,法俄都感到不安,为了对付共同的敌人,两国逐渐接近,并于1892年缔结了军事协定。法俄同盟形成,欧洲开始出现两大军事集团对峙的局面,这是向三国协约方向推进的第一步。

(2)随着在殖民地问题上冲突的加剧,20世纪初,英德矛盾成为帝国主义之间的主要矛盾。英国不得不放弃维持欧洲大陆均衡的“光荣孤立”政策,首先与德国的宿敌法国接近;法德矛盾促使法国也向英国靠拢。

2、经过:

(1)1904年英法签订协约,调整了两国在瓜分非洲等殖民地问题上的矛盾。从此,英法事实上建立了同盟关系。为了共同对付德国,英国又主动协调了同俄国的利害冲突。

(2)1907年英俄签订协定,调整了双方在亚洲争夺殖民地的矛盾。英法、英俄协定,都是背着有关国家签订的帝国主义的分赃协定。英法、英俄协定的签订,意味着英、法、俄三国协约的建立。这样,为重新瓜分世界,欧洲两大军事集团最终形成了。

三国同盟与三国协约形成的主要原因:

第二次工业革命以后,新型资本主义国家势力迅速发展,例如德国,要求重新分配殖民地。危及英法等老牌资本主义国家的利益,同时奥匈帝国和俄国因为克里米亚问题,亦存在矛盾,三国同盟的矛头指向俄国和法国,随着德国不断扩张以及英、德矛盾日趋尖锐,英国协调了与法国和俄国的关系,在1904年和1907年分别与法国和俄国签订协约,最后形成了三国协约。

三国同盟与三国协约结构图:

纳粹主义萌芽于第一次世界大战后的德国,是德国内外矛盾尖锐的产物。当时的德国面临承担战争责任和战争赔偿,以及迁出非德意志人居住地等问题,经济上陷入困境,民族感情遭受挫折。希特勒等人正是利用了德国民众对《凡尔赛和约》的仇恨和经济危机爆发的绝佳时机,将民族主义演变为民族复仇主义,使纳粹主义得以形成。德国纳粹主义首先把矛头指向国内的犹太人,宣称雅利安-北欧日耳曼人是上苍赋予了“主宰权力”的种族,而犹太人是劣等民族,应予淘汰和灭绝。反犹主义得逞后,纳粹主义又主张世界是弱肉强食、优胜劣汰的丛林,各民族必须在激烈的生存竞争中求胜,实行对外侵略扩张,将全世界引向战争和灾难。

国会纵火案:

国会纵火案,是德国建立纳粹党独裁政权的关键事件,发生在1933年2月27日,柏林消防队于晚上9时14分开始接到德国国会大楼火警报告。火情同时发生在几个不同地点,但当消防队到达时,主要的议会大厅发生爆炸,燃起大火。纳粹党首脑宣称这起事件是第三共产国际策划的,逮捕了三名驻共产国际的保加利亚人:季米特洛夫、塔涅夫和波波夫,当时警察并不知道季米特洛夫是共产国际的负责人,在莱比锡审判时,季米特洛夫自己辩护,被宣布无罪释放。国会纵火案是德国纳粹党策划的焚烧柏林国会大厦,籍以陷害德国共产党和革命民主力量的阴谋事件。

纳粹主义的发展特点:

1.以希特勒为首的纳粹党以世界经济危机为契机,主要采用欺骗的手法,乘机发展势力

2.骗取中下层人民的信任。

3.获得统治阶级和垄断资本家大力支持

4.煽动民族复仇主义和种族狂热等。

希特勒的独裁统治表现:

1.希特勒上台后,逐渐将总统、总理两个职务全并为一,集党权、政权、军权于一身,称国家元首。

2.利用“国会纵火案”打击德国共产党和进步人士。

3.解散一切工会组织和纳粹党以外的所有政党。

4.焚毁进步书籍,加强思想控制。

5.建立德国政治警察称“盖世太保”,可以不经法律程序,肆意将进步人士投入监狱,德国的法西斯组织“冲锋队”和“党卫军”活动猖獗。制造了无数反犹太人和迫害政敌的公开暴力事件,迫害和控制人民.如杰出科学家爱因斯坦被迫出逃美国。

德国纳粹政权建立的背景:

1.德国是欧洲地区遭受1929—1933年经济危机打击最严重的国家。

2.垄断资产阶级需要建立强权政府。对内稳定统治,对外打破凡尔赛体系的束缚,重新分割世界。

3.以希特勒为首的纳粹党成为第一大党。

德国纳粹政权的内外政策:

1.政治上制造国会纵火案,打击德国共产党和进步人士,进而取缔纳粹党以外的所有政党,推行种族灭绝政策,迫害犹太人,有大约600万犹太人惨遭屠杀,实行恐怖统治非军事区。

2.文化上严密控制思想和文化教育。

3.经济上推行国民经济军事化。

4.军事上大肆扩军备战。

5.外交上公开撕毁《凡尔赛和约》,实行普遍义务兵役制,并于1936年开进莱茵非军事区。

德国法西斯政权建立的标志:

1933年初,希特勒出任德国总理。这也是世界大战欧洲策源地形成的标志。

1929年经济危机对德国和日本的影响:

纳粹的标志:

“卐”是上古时代许多部落的一种符咒,在古代印度、波斯、希腊、埃及、特洛伊等国的历史上均有出现,后来被古代的一些宗教所沿用。最初人们把它看成是太阳或火的象征,以后普遍被作为吉祥的标志。随着古代印度佛教的传播,“卍”字也传入中国。

这个字梵文读“室利踞蹉洛刹那”,意思是“吉祥海云相”,也就是呈现在大海云天之间的吉祥象征。它被画在佛祖如来的胸部,被佛教徒认为是“瑞相”,能涌出宝光,“其光晃昱,有千百色”。中国佛教对“卍”字的翻译也不尽一致,北魏时期的一部经书把它译成“万”字,唐代玄奘等人将它译成“德”字,强调佛的功德无量,唐代女皇帝武则天又把它定为“万”字,意思是集天下一切吉祥功德。“卍”字有两种写法,一种是右旋,-种是左旋(“卐”)。佛家大多认为应以右旋为准,因为佛教以右旋为吉祥,佛家举行各种佛教仪式都是右旋进行的。这个被佛教徒视为吉祥和功德的具有神秘色彩的符号,竟被德国法西斯头子希特勒用来做了他的党旗标志。当然这与佛教毫无关系。希特勒亲自设计的党旗为红底白圆心,中间嵌一个黑色“卐”字。希特勒对他们设计非常满意,认为“这是一个真正的象征”。他在《我的奋斗》一书中说:“红色象征我们这个运动的社会意义,白色象征民族主义思想。‘卐’字象征争取雅利安人胜利斗争的使命。”后来,希特勒还为他的冲锋队员和党员设计了“卐”字臂章和“卐”字锦旗。

希特勒选“卐”字做标志的原因,有几种说法。一说是根据纳粹党名设计的。纳粹党的意思是“国家社会党’,在德文中“国家”和“社会”的字头都是“s”,两个字头交错重叠在一起,就形成了“卐”字形状。不过,佛家“卍”是金色,纳粹“卐”是黑色。另一种说法是美国学者罗伯特·佩恩提出的。佩恩认为,希特勒从小就有一股崇拜权威,追求权力的强烈欲望。小时候,他家附近有一座古老的修道院,修道院的过道、石井、修道士的座位以及院长外套的袖子上都饰有“卐”字标志。希特勒崇拜院长的权势,把“卐”视为院长权威的象征.希望自己有朝一日能像院长那样拥有至高无上的权威。佩恩认为,这是他后来选用“卐”字做党旗符号的原因。还有一种说法是,希特勒受到一个名叫“新圣堂骑士团”反犹组织的影响。这个组织认为,雅利安人是最优秀的民族,必须保持其纯洁的血统,世界才有希望。这与希特勒的观点是一致的。这个组织的发起者是一个传教士兼占星家,他为希特勒占卜,预言他日后将是震撼世界的人。听了这些话,希特勒很振奋。这个组织的标志符号就是“卐”字。所以,他在后来设计党旗时,选用了这一符号。

墨索里尼上台后,采取恐怖手段镇压革命力量和其他异己势力,实行一党专政。在1929年的经济大危机中,绝大部分意大利企业陷入困境,事业人数急剧增加,社会矛盾加剧。在这种情况下,墨索里尼率先在意大利走上了对内独裁,对外侵略扩张的道路。

日本法西斯的暴行:

1931年发动“九一八事变”,侵略中国东北;1937年“七七事变”,发动全面侵华战争。法西斯在中国烧杀抢掠,制造了一个又一个令人发指的血腥事件,如南京大屠杀和731部队的暴行。

日本法西斯政权建立采取的主要侵略活动:

1.1931年9月18日,发动九一八事变,侵占我国东北;

2.1936年,二二六事变后,广天弘毅组阁,确定《国策基准》,制定相关的大陆政策和海洋政策;

3.1935年策划华北五省自治,1937年发动全面侵华战争。

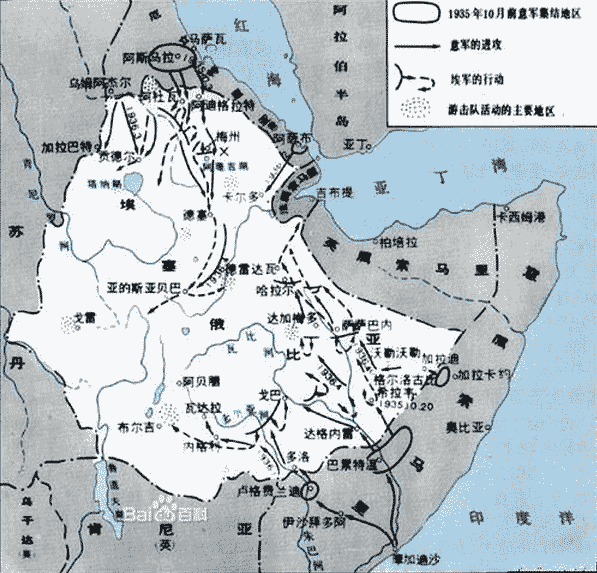

意大利入侵埃塞俄比亚:

意大利以1934年12月一次意属索马里与埃塞俄比亚的边界冲突为借口,拒绝埃方的所有和解请求,于1935年10月3日发动入侵埃塞俄比亚的军事行动。由于意大利相对拥有明显的军事优势,并且违反于1925年签署的日内瓦协议使用芥子毒气,埃塞俄比亚军队迅速溃败,首都亚的斯亚贝巴于1936年5月5日被意大利军队占领,国王海尔·塞拉西一世流亡英国,5月7日意大利国王维托里奥·埃马努埃莱三世宣布吞并埃塞俄比亚帝国使之成为意大利帝国的一部分。

九一八事变纪念碑:

日本发动九一八事变:

意大利入侵埃塞俄比亚:

1938年9月29~30日,英国首相张伯伦、法国总理达拉第、纳粹德国元首希特勒和意大利首相墨索里尼在德国慕尼黑举行的关于割让捷克斯洛伐克的德意志族聚居区苏台德领土给德国的四国首脑会议。德国觊觎捷克很久,1938年,德国武装入侵了捷克的苏台德地区,面对纳粹德国的扩张野心,英国、法国政府推行绥靖政策,企图牺牲捷国家利益而将德国侵略矛头引向东方,以缓和与德国的矛盾,维护自身安全。为达此目的,英国首相张伯伦在与希特勒会谈后同意将苏台德地区割让给德国,法国总理达拉第则与英国保持一致,慕尼黑会议是绥靖政策的顶峰。

绥靖政策:

绥靖政策也称姑息政策。一种对侵略不加抵制,姑息纵容,退让屈服,以牺牲别国为代价,同侵略者勾结和妥协的政策。第二次世界大战前,这一政策最积极的推行者是英国、法国、美国等国。20世纪30年代前,绥靖政策主要表现为扶植战败的德国、支持日本充当防范苏联的屏障和镇压人民革命的打手。这从凡尔赛体系、华盛顿体系中可以窥见端倪。在道威斯计划、杨格计划、洛迦诺公约中则更具体化了。

祸水东引:

二战之前英法推行绥靖政策的主要原因,希望将希特勒的战争危害引向东部,使其首先攻打苏联,同时维护英法的即得利益。

《苏德互不侵犯条约》:

《苏德互不侵犯条约》是1939年第二次世界大战爆发前苏联与纳粹德国在莫斯科所秘密签订之互不侵犯条约。斯大林为了保护苏联的安全及利益,故此放弃与英法共同抗德,反而与之保持表面上的友好关系,以争取时间及空间应对德国在日后可能的军事行动。另一方面,希特勒为了达成闪电战军事效果,避免过早与苏联发生冲突,故也愿意与苏联签订非战条约。

绥靖政策的主要表现:

1.1931年9月18日,日本发动九一八事变,侵占我国东三省,美国表示无疑干涉日本在在“满洲”的行动。

2.1934年,意大利入侵埃塞俄比亚,英法表示不干涉,并没有封锁苏伊士运河。

3.1933年,德国退出国联,1935年英德签订《英德海军协定》破坏凡尔赛合约。

4.1936年,希特勒派兵进入莱茵非军事区。

5.1936年,西班牙内战爆发,德意法西斯派兵支持,英法表示不干涉。

6.1938年,德国强行兼并奥地利。

6.1938年,慕尼黑会议将捷克的苏台德地区割让给德国,绥靖政策发展到顶风。

英法推行绥靖政策原因:

1.害怕战火蔓延本国,;

2.祸水东引,企图以此打击新生的苏维埃政权

3.经济危机之后,英法等势力受到明显影响,无力遏制德国;

4.国际的反战情绪较大,人民厌恶战争,追求和平的思想促使。

绥靖政策带来的危害:

1.法西斯势力膨胀,军事工业迅速发展;

2.许多国家成为绥靖政策的牺牲品,被法西斯国家侵略或兼并;

3.绥靖政策同时使英法放松了警惕,导致二战开始后准备不足。

慕尼黑会议被德国强占的苏台德区:

慕尼黑会议―“害人终害己”:

说到慕尼黑这个地方,足球迷们一定会想到拜仁慕尼黑这支著名的球队,它也因在二战爆发前上演了一出“搬石头砸自己的脚”的故事而出名。

慕尼黑会议这个故事要从捷克斯洛伐克说起,捷克斯洛伐克境内的日耳曼人多居住在苏台德地区,德国法西斯掌握政权后以后,扶植苏台德区的日耳曼人党制造民族纠纷,企图将它从捷克斯洛伐克独立出来,进而侵占整个捷克斯洛伐克。1938年9月苏台德日耳曼人发动暴乱,德捷边境环境趋于紧张。此时,英法不愿再次被拖到战争的混水中,为了求得一时的和平,他们威逼捷克斯洛伐克向法西斯德国屈服。因此张伯伦从1938年9月15日到22日,仅一星期内,两次飞往德国和希特勒会谈,企图将捷克斯洛伐克作为礼物送给德国,并怂恿希特勒进攻苏联,祸水东引。9月30日,经过幕后策划,英国首相张伯伦、法国总理达拉第、意大利首相墨索里尼、德国总理希特勒在慕尼黑签订了《德国、联合王国、法国及意大利间的协定》,即《慕尼黑协定》。协定规定:1938年10月10日前捷克斯洛伐克将苏台德地区及同奥地利接壤的南部地区移交给德国;英法对新国界提供保证。

当时,捷克斯洛伐克的代表虽被带到了会议大楼,但只能呆在会议厅隔壁的房间里坐冷板凳,等待最后的判决。第二天凌晨1时,4国在把捷克斯洛伐克的苏台德区移交德国的协定上签了字之后,捷克政府的代表才被叫进会议厅。几小时后,捷克政府正式宣布接受慕尼黑协定。英、法用出卖捷克斯洛伐克换来了有希特勒共同签字的四国所谓“再也不想彼此交战”的宣言书。

在张伯伦和达拉第看来,让德国进捷克斯洛伐克,就为德国打开了东进的大门,把祸水泼向苏联的勾当告成了。所以,当9月30日张伯伦回到伦敦时,竟得意忘形地挥舞着那张有希特勒签字的纸片,对那些欢迎他的政府要员和社会名流们说道:“我的好朋友,这是我们的时代的和平!”

慕尼黑阴谋使希特勒看清了英法的软弱可欺,便得寸进尺,于1939年3月向布拉格长驱直入,吞并了整个捷克斯洛伐克。法西斯德国吞并捷克斯洛伐克后,增强了军事和经济力量,在战略上处于更有利的地位,侵略野心更为狂妄,随即把侵略矛头指向波兰,9月1日,德国就以突袭波兰掀起了对英、法的全面帝国主义战争。随后不久,相继入侵法国、英国。张伯伦“以损人的目的开始,以害己的结果告终”。这种为了一时和平而牺牲他国利益的“绥靖政策”臭名远扬。

《大西洋宪章》是1941年由美国总统罗斯福与英国首相丘吉尔签署的联合宣言。苏德战争爆发后,第二次世界大战范围扩大,美、英迫切需要进一步协调反法西斯的战略。两国首脑于1941年8月在大西洋北部纽芬兰阿金夏海湾的奥古斯塔号军舰上举行大西洋会议。在13日签署了《大西洋宪章》。

《联合国家宣言》:

《联合国家共同宣言》是1942年1月1日,中、苏、美、英等26国在华盛顿发表的宣言,决心共同战败德、日、意的法西斯侵略,不到侵略国无条件投降,决不和敌国单独议和。经与苏联磋商并告知有关国家后,1942年1月1日,26个国家的代表在华盛顿签署了《联合国家宣言》。此宣言标志着反法西斯联盟正式形成。

世界反法西斯同盟的性质:

全世界受到法西斯主义侵害和威胁,联合起来共同打击法西斯的国家。

世界反法西斯同盟的建立:

1.根本原因:

随着法西斯侵略的扩张,世界人民与法西斯的矛盾日益激化。具体原因:苏德战争和太平洋战争的爆发,加速了世界反法西斯同盟的建立。

2.过程:

1939年美国调整“中立”政策,加强对英国等反法西斯国家的援助;1941年8月,罗斯福和丘吉尔大西洋会晤,发表《大西洋宪章》,倡导自由和平,反对侵略,同时,美英加强对苏援助;1942年初,中、美、英、苏等26国在华盛顿共同签署了《联合国家宣言》,各国保证竭尽全力,团结一致,彻底打败法西斯轴心国及其追随者,标志着反法西斯同盟的正式建立。

3.影响:

壮大了反法西斯国家力量,鼓舞了世界人民反法西斯的斗志,加速了世界反法西斯战争的胜利进程。

《联合国家宣言》的签署:

国际反法西斯联盟形成的过程:

1.法国投降后,英美合作,开始抵制法西斯;

2.美国通过《租借法案》,开始向反法西斯国家提供经济援助;

3.1941年,罗斯福和丘吉尔会晤,发表《大西洋宪章》美英联盟形成;

4.苏德战争爆发,美国凭借《租借法案》援助苏联;

5.1942年,26国签署《联合国家宣言》标志着反法西斯同盟成立。

与“两次世界大战给世界人民带来了巨大的灾难,同时引起世人对“战...”考查相似的试题有:

- 下列叙述正确的是[ ]A.第一次世界大战首先在德国、波兰两国展开B.加入一战同盟国一方作战的有奥匈帝国、意大利C.一战中,...

- 近代以来,随着各种力量的消长,世界格局发生了三次大变动,现请你以“世界格局的演变”为主题进行探究学习:【探究一】知识回...

- 读下图,回答问题:(1)A、B、C、D、E、F分别是什么国家?A________;B_________;C_________;D_________;E_________;F__...

- 20世纪初,英法和解后,德国更感到英俄对抗的特殊价值,德国首相皮洛说,所有希望都系于他们相信英俄正在接近冲突。这段材料...

- 德国吞并奥地利的时间是[ ]A.1936年B.1937年C.1938年D.1939年

- 二战爆发前,________把英法等国推行的绥靖政策推向顶峰;二战结束后,_________的出台,标志着美苏冷战的开始。

- 在1929年~1933年世界经济危机的打击下,个别国家建立起法西斯政权,并成为世界大战的策源地,这种类型的国家除了德国外还有 ...

- 作出二战后建立联合国重要决定的会议是[ ]A.大陆会议B.巴黎和会C.华盛顿会议D.雅尔塔会议

- 妥协是一种艺术,追求和谐必然在很多情况下会谋求相互妥协。恰当的妥协能促进社会的发展,维护人类和平。下列史实与该结论不...

- 第二次世界大战是一场世界反法西斯战争。国际反法西斯联盟建立的标志是[ ]A.苏德战争爆发B.太平洋战争爆发C.26国发表《联...