本试题 “历史上重大改革回眸材料在奥斯曼土耳其帝国时期,圆柱形红色礼拜帽是神圣的宗教和帝国的象征。1923年土耳其共和国建立,凯末尔担任总统,选择了具有西方色彩...” 主要考查您对孙中山领导辛亥革命,建立资产阶级共和国

凯末尔改革

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 孙中山领导辛亥革命,建立资产阶级共和国

- 凯末尔改革

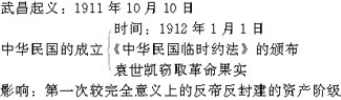

辛亥革命含义:

辛亥革命是指发生于中国农历辛亥年(清宣统三年),即公元1911年至1912年初,旨在推翻清朝专制帝制、建立共和政体的全国性革命。狭义的辛亥革命,指的是自1911年10月10日(农历八月十九)夜武昌起义爆发,至1912年元旦孙文就职中华民国临时大总统前后这一段时间在中国发生的革命事件。广义上则可指自19世纪末迄辛亥年,中国之一系列以推翻满清统治为目标的革命运动。

南京临时政府:

1911年,孙中山自海外归来,并被选为临时大总统,南京临时政府诞生。1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就任中华民国临时大总统。南京临时政府实行总统制。政府由临时大总统孙中山,副总统黎元洪和9名部长组成。南京临时政府中虽然有立宪党人和旧官僚,但革命党人占据着主要地位。它是一个以资产阶级革命派为主体的革命政权。它的成立,是中国民族资产阶级建立资产阶级共和制的一个尝试,宣告了两千多年来中国封建帝制的彻底崩溃。

《临时约法》:

《临时约法》是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的成文法。1912年3月11日,南京临时政府颁布《中国民国临时约法》,《临时约法》共7章56条,主要内容有:中华民国的主权属于国民全体;人民享有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社等自由;人民有请愿、诉讼、选举和被选举等权利。《临时约法》的基本精神是按照西方资产阶级民主制度和“行政、立法、司法”三权分立的原则,要在中国建立一个实行议会制和责任内阁制的资产阶级共和国。

戊戌变法和辛亥革命比较:

1、相同点:

①产生背景:民族资本主义的发展,民族危机的加深;

②主张:在中国发展资本主义,挽救民族危机;

③影响:都促进了资本主义的发展,符合历史发展的潮流,具有爱国和进步的意义;

④实践结果:都失败了,没有改变中国的社会性质,中国的民族危机依然严重;

⑤失败原因:客观原因是反动势力的破坏,主观原因是本阶级的阶级局限性和时代的局限性;

⑥二者都属于资产阶级政治运动,都没有彻底的反帝反封建纲领。

2、不同点:

①代表阶层:戊戌变法代表的是中国民族资产阶级上层的利益;辛亥革命代表民族资产阶级中下层的利益。

②变革的手段和目的;戊戌变法是通过自上而下的方式建立君主立宪的政体;辛亥革命用暴力手段推翻清政府的统治,建立资产阶级共和国。

③性质:戊戌变法是资产阶级的改良运动;辛亥革命是资产阶级民主革命。

④戊戌变法没有触及封建土地制度;辛亥革命主张用资本主义土地所有制取代封建土地所有制。

⑤实际影响:戊戌变法的法令基本被废除,其主要在社会上起了思想启蒙的作用;辛亥革命推翻了两千多年的封建专制制度,打击了帝国主义侵略势力,使民主共和的观念深入人心。

中华民国的建立:

1911年底,各省代表在南京集会,推举孙中山为中华民国的临时大总统。

1912年1月1日,孙中山在南京宣布就职,宣告中华民国的成立。中华民国定都南京,采用五色旗为国旗,改用公历,以中华民国纪元。1912年为民国元年。会议选举黎元洪为副总统,接着成立了临时参议院,以孙中山为首的临时政府在南京成立了。但是政府中也混入了不少立宪派和旧官僚。

南京政府颁布的一系列措施:

孙中山在领导南京政府的时,颁布了一系列措施:

1、治方面:焚毁刑具,停止刑讯,通令保护华侨,禁止贩卖华工,严禁买卖人口,禁止蓄奴。

2、济方面:奖励和保护工商业,鼓励人民兴办实业,鼓励华侨在国内投资,设立实业部,各省成立实业公司,废清朝的苛捐杂税。

3、化教育方面:学校不拜孔子,不读四书五经,教科书必须符合共和民国宗旨,禁止用清政府颁行的教科书。

4、会生活方面:提倡“自由、平等、友爱为纲”的公民道德,革除历代官厅“大人”“老爷”等称呼,禁止蓄辫、缠足、赌博。

1912年春,颁布《中华民国临时约法》。

《临时约法》是中国历史上第一部资产阶级民主宪法,具有反封建专制制度的进步意义。

对外方面:

为了得到帝国主义的支持,临时政府颁布《宣告各友邦书》,宣布承认清政府和帝国主义列强缔结的一切条约,承担过去的外债和赔款,保护帝国主义在华的各种特权和利益,申明条约期满为止。

领导辛亥革命,建立资产阶级共和国:

《中华民国临时约法》:

以孙中山为首的南京临时政府公布的、具有资产阶级共和国宪法性质的文献。1912年3月8日南京临时参议院通过,11日公布施行。计分总纲、人民、参议院、临时大总统副总统、国务员、法院、附则等七章,共五十六条。

①临时约法体现了资产阶级民主共和国的国家制度。规定“中华民国由中华人民组织之”,“主权属于国民全体”,“领土为二十二行省、内外蒙古、西藏、青海”;“以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权”。

②临时约法体现了民主主义精神。规定“中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别”。人民享有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、通信和信教的自由;人民有请愿、诉讼、考试、选举及被选举等权利。同时规定,人民有纳税、服役等义务。

③在政府的组织形式上实行“三权分立”的原则。规定全国的立法权属于临时参议院,参议院有权议决一切法律、预算、决算、税法、币制及度量衡准则,募集公债,选举产生临时大总统、副总统,弹劾大总统和国务员。对临时大总统行使的重要权利,具有同意权和最后决定权。

临时大总统代表临时政府总揽政务,公布法律,统帅全国海陆军,制定官制官规,任免文武官员等,但行使职权时,须有国务员副署。受参议院弹劾时,由最高法院组成特别法庭审判;

法官有独立审判的权利。它否定了集大权于一身的封建君主专制制度。此外,还规定了“人民有保有财产及营业之自由”。体现了发展资本主义经济的要求。临时约法是辛亥革命胜利的重要成果,是一个历史性的进步。1914年5月被袁世凯废除,由《中华民国约法》取代。

凯末尔简介:

穆斯塔法·凯末尔·阿塔蒂尔克(土耳其语:MustafaKemalAtatürk,1881年5月19日-1938年11月10日),土耳其军官、改革家、作家和领导人,土耳其共和国第一任总统,被誉为现代土耳其的肇建者。凯末尔最为人所知是他在一战杰出的军事能力,同时伴随着奥斯曼帝国的崩解,他带领土耳其国民运动并成功在安卡拉建立独立政府,以杰出的优越能力解放了国家并建立了现今的土耳其共和国。1934年11月24日土耳其国会向凯末尔赐予“Atatürk”一姓,在土耳其语“Ata”就是父亲,“Atatürk”就是“土耳其人之父”之意。1938年11月10日逝世。

凯末尔改革内容及意义:

在取得反帝民族独立战争胜利后,凯末尔政府进行一系列重大改革,使土耳其走上了现代化道路。

1、政治方面:

凯末尔政府在1922年废除了素丹制度,1923年宣布建立共和国,1924年废除了哈里发制度,实行国家制度的世俗化。原来的奥斯曼帝国是一个政教合一的封建神权国家,素丹不仅是帝国的最高统治者,是臣民的君主,而且兼任哈里发。哈里发是全世界伊斯兰教的最高领袖,正统穆斯林的精神首脑。因此,政教合一的素丹哈里发制度,极大地加强了奥斯曼帝国的封建制度,在思想和政治上严重地束缚了人民,是造成土耳其落后、贫弱的主要因素,也是社会进步的障碍。1922年11月,土耳其大国民议会正式决定废除素丹制度,1924年3月又正式废除了哈里发制度。

2、教育和文化改革:

1924年凯末尔政府通过法令,关闭了宗教学校,取消了公立、私立学校的宗教课程,实行宗教与学校教育相分离的政策。学校教育摆脱了宗教的控制和束缚,由政府教育部管理,开始实行完全的普通教育。在学校教育方面,政府注意实行小学义务教育,在农村建立五年制小学;同时发展各类专业学校,培养各种专门人才;高等学校也有扩大。

字母改革在文化教育改革中占有重要地位。凯末尔政府坚持实现土耳其字母的拉丁化。凯末尔还身体力行,亲自授课,教人们如何掌握新字母,被称为“首席教师”。随着教育和文字的改革,扫盲和初级教育得到较快发展。1929年,全国有六十多万人进入国民学校学习新字母,有150万人在几年内摘掉了文盲的帽子。

3、法制改革:

政治与宗教分离必然导致法律与宗教分离。1924年3月,土耳其政府撤销了宗教基金事务部,废除了宗教法和宗教法院,确立了国民议会的立法权。1926年2月7日,大国民议会颁布了以瑞士民法为蓝本的《民法》,以意大利刑法为蓝本的《刑法》,瑞典诉讼法为蓝本的《刑事诉讼法》,德国商、海法为蓝本的《商法》、《海上法》等,并做出规定,在总统、议员和政府官员宣誓就职时,不再用宗教仪式,而是表示向国家、法律和人民负责。特别是1924年4月大国民议会正式颁布的新宪法第一条明确规定“土耳其的国体是共和国”,它还指出“国家主权无限制地和无条件地属于国家”,实际上从法律上根本否定了素丹、哈里发和各级神职人员的统治权和政治特权。土耳其人民在法律领域内摆脱了宗教法的束缚,从而获得了现代人世俗化的生活环境,尤其是废除了男女不平等的规定,占半数人口的妇女在政治和社会上的权利得到承认。此外,凯末尔政府还采取措施,破除一系列束缚妇女的陈规陋习,大大提高了妇女在社会中的地位,这具有解放妇女的进步意义。

4、经济方面:

民族独立战争胜利后,政府以“国家主义”来发展民族经济,主张“经济应该由国家控制”,把一些与社会利益有关的企业和机构收归国有,但并不排斥私人资本,给私人资本提供各种优惠。国家以国营银行作为经济杠杆,调节公私经营企业的经济行为。对外国资本采取限制和利用的政策,政府以赎买方式收回了外资经营的铁路、港口、矿山和公用事业,建立起国家资本主义性质的企业。由于采取了上述政策,土耳其的工业和交通运输有了明显的发展,1938年比1929年工业总产值增长80%。凯末尔政府的措施,为土耳其国民经济的现代化奠定了初步的基础。

5、农业方面:

1925年大国民议会通过法令,废除了封建的什一税。但在解决农民土地问题上,直到1936年,政府才通过关于赎回地主土地分给无地少地农民的决定,成效不大。

凯末尔主义原则:

凯末尔主义,这实际上是一种东方的“世俗改革型”的民族主义,主要内容包括在六项原则之中:

(1)共和主义或民主共和主义,体现了反对专制主义,坚持资产阶级共和国的国体原则;

(2)民族主义,体现了保卫土耳其的领土完整、民族独立和国际上应有地位的原则;

(3)平民主义,体现了公民主权,即国家主权属于全体公民和在法律面前一律平等的原则;

(4)国家主义,体现了以国营经济为基础,同时积极鼓励私人工商业和坚持独立自主地发展民族资本主义经济的原则;

(5)世俗主义或反对教权主义,体现了反对伊斯兰封建神权势力干预国家政权、法律、教育和社会生活的原则;

(6)改革主义,体现了反对满足现状、盲目保守和听天由命的思想,体现了坚持不懈进行社会经济改革的原则。

凯末尔改革影响:

20世纪20年代开始的凯末尔政府的改革,促使土耳其走上民族国家复兴和现代化的道路,它代表了土耳其民族资产阶级的利益和要求,有利于社会生产力的发展。

改革的中心内容是反帝反封建,而反神权是反封建的重要内容之一。

1、政治方面,政权、社会同宗教的分离,有助于巩固民族独立和共和制度,具有极大的进步意义;

2、经济方面,基本上改变了封建的、半殖民地的生产方式,使土耳其基本上摆脱了封建主义的束缚和帝国主义的奴役,初步发展了民族资本主义;

3、化教育和社会习俗的改革,振奋了民族精神,坚定了人们的民族自信心。因此,凯末尔的改革是同时代亚非半殖民地国家中惟一取得成功的一次改革。

4、末尔在政治和社会改革中存在明显的不彻底性,经济改革的缺陷是:

国营企业管理不善,缺乏效率,忽视了农业的发展和人民生活水平的提高,影响到最大资源的开发。

对凯末尔改革的几点评价:

末尔为土耳其选择世俗化发展方向具有非凡的远见和魄力。近代以来,在伊斯兰国家,伊斯兰教旨主义和世俗化成为两种并存的趋势。世界在不断地发展变化,无论在科学技术还是在思想文化方面,都表现为强者为先。而奥斯曼土耳其与时代相比,则显得过于沉重,拖着庞大却不堪一击的躯壳蹒跚于历史之后。用一句话概括而言,此时的奥斯曼土耳其已失去生存和竞争的机制。而主要原因便在于宗教在国家、政治体制和社会生活方面对人们的思维与行动进行层层包裹,使国家日益沉重落伍,没有生气。在军事胜利之后,凯末尔毅然为土耳其选择了世俗化方向,凯末尔要为土耳其引进新的生存机制,将土耳其推向世界,在与世界共同前进中谋求自身的发展。而这一切并非一两个法令便可以改变,在凯末尔面前有着重重的困难。几个世纪以来,伊斯兰教无论在人们的思想上,还是行为上都已内化为一种感情倾向。土耳其人对哈里发的愚忠,而且世俗化改革不仅会引起本国人民本能的愤怒,还会招来整个伊斯兰世界的不满。哈里发制的废除也使土耳其不再拥有在伊斯兰世界的领导地位。这一切都在考验着凯末尔,而凯末尔以坚定的态度为土耳其选择了世俗化的方向。历史正是被这些有远见卓识且勇敢坚定的人所谱写的。

改革中的西化是为了促进民族的独立。凯末尔推行世俗化的目的是在于把国家推向现代化,为国家引进新的生存机制。而凯末尔在改革过程中都是以西方科学技术和思想文化为标准的,在抛弃旧文化的同时,进行了全盘西化,而全盘西化与土耳其民族发展的关系又是怎样的?在这方面凯末尔心里有三点明确的认识。首先,凯末尔承认现代西方文明的先进地位,西方征服世界靠的就是自身先进的政治制度和科学技术。强者为上,现实不会因为哪个国家在历史上曾经有过辉煌而对它的现在表示同情。再者,土耳其要生存就要引进新的机制,给自身以活力。而这个新的机制在凯末尔看来就是要向西方靠拢,只有现代西方的政治制度和科学技术能挽救土耳其。第三,凯末尔明确强调西化的目的是为了增强自身实力,促进自身发展,为自己赢得真正独立的资本,而绝非倒向西方。凯末尔在改革过程中表现的极端西化这一点,在现代史的改革浪潮中是非常显著的,但凯末尔的极端西化是由于凯末尔深感土耳其的落后和凯末尔极端化的性格造成的。凯末尔的出发点是为了民族独立,而且也收到了实际效果。

凯末尔改革是一次资产阶级民主改革,以世俗化为主要内容,废除了伊斯兰教在土耳其的传统地位,力争从政治体制到社会生活的方方面面将国家推向现代化,而在现代化方面,则是以西方文明为标准的。凯末尔改革虽是以世俗化为主要内容,但也涉及经济领域。不管对凯末尔改革有何种评价,可以用一句话概括凯末尔改革的历史功绩:现代土耳其在各个方面所遵循的原则,基本上是凯末尔时代留下的。戴维森在《从瓦解到新生》中这样写道:“虽然土耳其在他(凯末尔──引者注)死后走过了漫长的道路,但这个国家所遵循的原则基本上还是他生前制定的指导方针:建立及捍卫疆域有限的土耳其民族国家;启迪土耳其人民的民族意识;摆脱伊斯兰教对国家法律和教育的控制;不但要物质生活西化,人们的思想及风俗习惯也要西化……”

──李丽颍:“试论凯末尔改革”,载《甘肃行政学院学报》2001年第3期。

耳其的改革也有缺陷,这主要表现在政治方面。土耳其共和国没有给予公民应有的权利。虽然书籍和刊物比较自由,国内也没有恐怖气氛,但仍没有民主。凯末尔曾想创建一个反对党,但一当这个党真正成为反对党时,他就被吓得退避三舍,急忙宣布解散。在实施国家主义阶段,政府也想在其中加强控制。1931年1月,一个半官方报纸甚至宣布政府将在全国“创立一个类似法西斯组织的青年组织”。共和人民党实行一党专政,该党占据着国家的各级领导职务,粗暴地对待持不同意见的人。总统也实行终身制。不同意见没有发表的正常渠道。这些现象同后来土耳其政局的动荡,军队的干预无疑有直接关系。

──彭树智主编:《二十世纪中东史》,高等教育出版社2001年版,第87-88页。

与“历史上重大改革回眸材料在奥斯曼土耳其帝国时期,圆柱形红色...”考查相似的试题有:

- 孙中山将同盟会宗旨概括为“民族、民权、民生”,即三民主义。1917年,十月革命胜利,孙中山以俄为师,重新解释了三民主义。新...

- 【选修4——中外历史人物评说】阅读下列材料,回答问题。孙中山先生是伟大的民主革命先行者,他殚精竭虑地勾画中国社会的发展蓝...

- 阅读下列图片和材料:材料一材料二 人类只能通过非暴力来摆脱暴力,通过爱来克服恨。我相信这句话是不朽的真理。由剑得到的...

- “个人不可太过自由,国家要得完全自由。到了国家能够行动自由,中国便是强盛的国家。要这样做去,便要大家牺牲自由”。孙中山...

- 阅读材料:孙中山先生是伟大的民主革命先行者,他殚精竭虑地勾画中国社会的发展蓝图,并为之进行不懈的奋斗。材料一 文明越发...

- 1923年12月17日北京大学25周年纪念日,对“你心目中,国内大人物,是哪几位”进行民意测验,其结果是:孙中山473票,陈独秀173...

- “世界潮流,浩浩荡荡,顺之者昌,逆之者亡”是孙中山的一句名言。孙中山自己也一直是不断超越自己,紧跟历史发展潮流,与时俱...

- 阅读下列材料:28分材料一 1919年5月19日早晨,第三军团督察凯末尔在黑海之滨的萨姆松登陆,开始了领导民族独立战争的历程。...

- (15分)材料鸦片烟流行内地,大为风俗人心之害。节经降旨严饬稽查,而此风未经革除。总由海口守巡员弁(官兵)卖放偷漏,以...

- 孙中山被尊称为中华民国的“国父”,这主要基于他A.领导了辛亥革命,建立了中华民国B.为维护民主共和进行一系列斗争C.把旧三...