本试题 “材料一:此次战事,实为李鸿章因循急驰所酿成。当日若从汪凤藻、袁世凯、叶志超益师之请,豫先进兵,何至险要为倭所据、韩王为倭所虏,使敌人看着占先而我兵...” 主要考查您对太平天国运动

黄海大战

甲午中日战争

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 太平天国运动

- 黄海大战

- 甲午中日战争

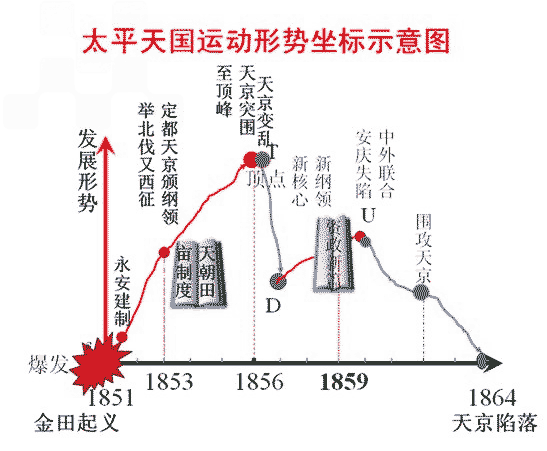

1851年1月11日,洪秀全率领拜上帝会群众,在广西桂平县金田村誓师起义,建号太平天国。起义军自称太平军,全体将士蓄发易服,头包红巾,表示与清朝势不两立。金田起义标志着太平天国农民战争从此开始了。

《天朝田亩制度》:

《天朝田亩制度》是一个以解决土地问题为核心,并涉及政治、经济、军事、文化和社会生活等方面的纲领,颁布于1853年。《天朝田亩制度》主要包括土地制度、生活物资分配制度、农村的社会组织制动 、各级职官的保举与罢黜制度、教育和司法等五个制度。《天朝田亩制度》的目的在于建立“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖”的理想社会。《天朝田亩制度》发展了中国古代战争的平均思想,这是革命性的一面。但是这种绝对平均主义的思想,违背了社会发展的规律,这是其落后性,是不可能实现的。

永安建制:

永安建制是1851年9月太平天国在永安进行的一系列军政建设。主要内容包括:封杨秀清为东王、萧朝贵为西王、冯云山为南王、韦昌辉为北王、石达开为翼王;各王均受东王节制。太平天国初期中央官制初具规模。颁行天历,废除清朝纪年;严禁私藏金银财物;令人民蓄发;刊行官方文书。太平天国政权初具规模模,为太平天国的运动的迅速发展奠定基础。

《资政新篇》:

1859年,太平天国干王洪仁玕提出一个统筹全局的改革方案。它的主要内容有:政治上,主张学习西方,制定法律制度,加强中央集权;经济上主张发展近代工矿,交通,邮政,金融等事业,奖励科技发明和机器制造,提倡资本主义的雇佣劳动制;思想文化上建议设立新闻官、新闻馆,破除陈规陋习,提倡办学校、医院和社会福利事业。外交上,主张同外国平等交往、自由通商,但严禁鸦片输入。《资政新篇》是中国第一个系统的具有鲜明资本主义色彩的方案,具有明显的进步意义。它虽然得到天王的赞赏,但因缺少施行的多种其他条件而未实行。

天平天国运动的性质:

是中国近代史上一次伟大的反封建反侵略的农民运动。

比较《天朝田亩制度》和《资政新篇》:

相同点:《资政新篇》和《天朝田亩制度》都具有反封建的一面,两者都明确反对封建主义,都是太平天国改革内政,建设国家的革命纲领。

内容不同:前者主张取消一切私有财产,要求建立以小农经济为基础,绝对平均主义的理想社会;后者主张承认和保护私有财产,发展工商业和资本主义经济。

目的不同:前者目标是建立绝对平等的理想社会,属于封建主义范畴,后者要求在中国发展资本主义,走资本主义道路。

群众基础不同:前者是太平天国农民战争经验的直接总结,反映农民的利益和要求,拥有广泛的农民基础;后者不是农民意识的产物不是太平天国运动的必然结果,没有引起农民阶级的强烈反映。

作用不同:前者推动太平天国革命斗争的发展调动农民革命积极性;后者因为没有反映农民的迫切要求,没有取得农民的积极支持。

太平天国运动:

1851年,洪秀全在广西金田起义,起义军称“太平军”,建国号“天平天国”。同年,洪秀全自称“天王”并且封杨秀清为东王,萧朝贵为西王,冯云山为南王,韦昌辉为北王,石达开为翼王。后来萧朝贵和冯云山先后战死。1853年,太平军攻占南京,改南京为天京,定为都城,正式建立与清政府对臷的政权。天京事变成为太平天国由鼎盛走向衰落的转折点。1864年天京陷落,标志着太平天国运动的失败。

太平天国的历史功绩:

太平天国起义虽然失败了,但它具有不可磨灭的历史功绩和重大的历史意义。

1.太平天国起义沉重打击了封建统治阶级,强烈震撼了清政府的统治根基,加速了清王朝的衰败过程。

2.太平天国起义是旧式农民战争的最高峰,具有不同以往农民战争的新的历史特点。

3.太平天国起义还冲击了孔子和儒家经典的正统权威,这在一定程度上削弱了封建统治的精神支柱。

4.太平天国起义还有力的打击了外国侵略势力,给了侵略者应有的教训。

5.在19世纪中叶的亚洲民族解放运动中,太平天国起义是其中时间最久、规模最大、影响最深的一次,他和亚洲国家的民族解放运动汇合在一起,冲击了西方殖民主义者在亚洲的统治。

太平天国农民战争失败的原因:

从主观上看:

1.农民阶级不是新的是生产力和生产关系的代表。他们无法克服小生产者所固有的阶级局限性,因而无法从根本上提出完整的正确的政治纲领和社会改革方案。无法制止和克服领导集团自身腐败现象的滋长,也无法长期保持领导集团的团结,削弱了太平天国的向心力和战斗力。

2.太平天国是以宗教来组织发动群众的,但是拜上帝教不是科学的思想理论,它不仅不能正确指导战争,而且给农民战争带来了危害。

3.太平天国也没能正确对待儒学。

4.太平天国不能把西方国家的侵略者与人民群众区别开来,对西方侵略者还缺乏理性的认识。

从客观上看:

中外反动势力勾结起来,联合镇压太平天国。

太平天国运动形式坐标示意图:

天京变乱:

天京事变发生于1856年,是一次太平天国领导层的严重内讧,地点在首都天京(南京),东王杨秀清、北王韦昌辉及燕王秦日纲在此事件中被杀,另有约二万人丧生。天京事使得太平天国的军事力量实力受到影响。

1851年,天王洪秀全在“永安建制”时,命其他四王归东王杨秀清节制。自从南王冯云山及西王萧朝贵相继战死后,权力更加集中在东王一人身上。在太平天国前期,实权由军师掌握,天王虽然地位在各王之上,然而在制度上是一个虚君,实际权力在正军师东王杨秀清手上,加上东王多次假托“天父下凡”传令,令天王也要听从东王命令。

而东王杨秀清由于军功卓著和随着权力与威望的增加,他越发恃功骄傲,作威作福,“不知自忌”。尤其是当他假托天父下凡时,更是“威风张扬”,甚至连天王洪秀全也险遭罚跪杖责。他假托天父下凡,公然逼迫洪秀全把他由“九千岁”加封为“万岁”,使洪秀全大为不满,洪秀全决定趁早除掉后患,于是派人密商于正在江西督师的韦昌辉和在湖北督师的石达开,让他们即刻回天京勤王。韦昌辉,性格阴柔,野心很大,他对杨秀清表面上极尽谄媚逢迎之能事,暗地里却盘算如何伺机除掉他,夺取权位。他得到洪秀全旨意后,认为时机已到,立即兼程从江西前线赶回天京。9月2日凌晨,韦昌辉率3000人突袭东王府,将杨秀清及其家属侍从全部杀死。随后,又扩大事态,在两个多月里,以所谓清除“东党”名义先后杀害杨秀清部属和男女老幼两万余人。石达开责韦昌辉不应滥施杀戮,自损元气。韦昌辉恼羞成怒,又要谋害石达开。石达开闻讯,连夜率亲信逃走,但他留在天京城内的家属却被韦昌辉尽数杀害。石达开忍无可忍,到达安庆后,立即起兵讨韦。

韦昌辉灭绝人性的大屠杀,引起天京城内太平军将士的一致愤怒。11月初,在石达开大兵压境和朝内群起反韦的压力下,洪秀全下令诛杀了韦昌辉,并永远定其为“北孽”。洪秀全急诏石达开回京辅政,长达数月的残酷内讧方告平息。

先说石达开回天京后,受到合朝将士的一心拥戴,但却为天王所猜忌疏远。石达开受到猜忌排挤,于1857年6月负气离开天京,还拉走了十万精锐部队,开始在各地流动作战。途中虽多有战捷,但由于脱离统一领导和统一指挥,军队损失惨重,1863年5月终被清军围歼在四川境内大渡河边的安顺场。天京变乱使大量优秀太平军将士相继死去,造成了“朝中无将,国内无人”的危险局面。

黄海海战是中日甲午战争中双方海军主力在黄海北部海域进行的战役规模的海战。亦称中日甲午海战、大东沟海战。1894年9月17日上午,中国海军提督丁汝昌率北洋舰队完成护送陆军去朝鲜的任务后,在返航途中到达鸭绿江口的大东沟海面,遭到日本舰队袭击,双方展开激烈的海战,“致远号”管带邓世昌、“经远号”管带林永生等率爱国官兵英勇抵抗,为国殉难。战事持续了5个多小时,北洋水师损失战舰5艘,但是主力尚存,日本海军损失惨重,企图一举歼灭北洋舰队的阴谋未成。战后,李鸿章实行了“避战保船”的方针,故意夸大舰队的损失程度,令舰队躲入威海卫港内,造成坐守待毙的局面,把海上的主动权让给日本。

黄海之战中日双方兵力、损失对比表:

| 中方 | 日方 | |

| 参战舰艇 | 10 | 12 |

| 火炮 | 161 | 277 |

| 兵力 | 2052 | 3333 |

| 舰船损失 | 5艘沉没 | 5艘重伤 |

| 伤亡人数 | 1200 | 300 |

黄海大战:

邓世昌:

邓世昌(1849—1894),清末海军名将,民族英雄。原名永昌,字正卿。广东番禺人。自小立志海军,以御强敌。1867年,考入船政学堂海军驾驶班第一期学习。1874年,以优异成绩从船政学堂毕业,被船政大臣沈葆桢奖以五品军功,派任“琛航”运输船大副。次年任“海东云”炮舰管带,时值日本派兵侵犯台湾,他奉命巡守澎湖、基隆,获升千总。后调任“振威”炮舰管带,代理“扬武”快船管驾,获荐保守备,加都司衔。

1880年,北洋大臣李鸿章“闻世昌熟悉管驾事宜,为水师中不易得之才”,遂将其调入北洋水师,任“飞霆”、“镇南”炮舰管带。是年冬,随记名提督丁汝昌赴英接收订造的“超勇”、“扬威”两巡洋舰,1881年11月,回天津大沽。次年升游击,任“扬威”巡洋舰管带,获“勃勇巴鲁图”勇号。 1887年春,邓世昌率队赴英国接收清政府向英、德订造的“致远”、“靖远”、“经远”、“来远”四艘巡洋舰,是年底回国。归途中,邓世昌沿徒安排舰队操演练习。因接舰有功,升副将,获加总兵衔,任“致远”舰管带。1888年,邓世昌以总兵记名简放,并加提督衔。是年10月,北洋海军正式组建成军,邓世昌任中军中营副将,仍兼“致远”舰管带。

1891年,李鸿章检阅北洋海军,邓世昌因训练有功,获“葛尔萨巴图鲁”勇号。 邓世昌是近代中国第一批自己培养出来的优秀海军将领。他“执事惟谨”,“治事精勤”,刻苦专研海军战略战术理论,注意学习西方海军的先进技术和经验。在他精心训练下,“致远”舰“使船如驶马,鸣炮如鸣镝,无不洞合机宜。”成为北洋舰队中整训有素,最有战力的主力战舰之一。

1894年9月17日,在中日黄海海战中,邓世昌指挥“致远”舰一直冲杀在前,在“阵云缭乱中,气象猛鸷,独冠全军”。后在日舰围攻下,“致远”多处受伤,船身倾斜。邓世昌对全舰官兵道:“吾辈从军卫国,早置生死于度外,今日之事,有死而已!”“然虽死,而海军声威弗替,是即所以报国也!”毅然驾舰全速撞向日第一游击舰队旗舰“吉野”号,决意与敌同归于尽。倭舰官兵见状大惊失色,拼命逃窜,并向“致远”舰连连发射鱼雷,“致远”舰躲过一条泡沫飞溅的鱼雷后,不幸为另一条鱼雷所中而沉没。邓世昌坠落海中后,其随从以救生圈相救,被他拒绝,并说:“我立志杀敌报国,今死于海,义也,何求生为!”,他养的爱犬“太阳”亦游至其旁,口衔其臂以救,邓世昌誓与军舰共存亡,毅然按犬首入水,自己亦同沉没于波涛之中,与全舰官兵250余人一同壮烈殉国。

邓世昌壮烈牺牲后,清廷谥以“壮节”,按提督例从优议恤并追赠太子少保衔,入祀京师昭忠祠。山东威海百姓感其忠烈,于1899年在成山上为邓世昌塑像建祠,以志永久敬仰。1996年年12月28日,中国人民解放军海军命名新式远洋综合训练舰为“世昌”号,以示中国海军风骨。

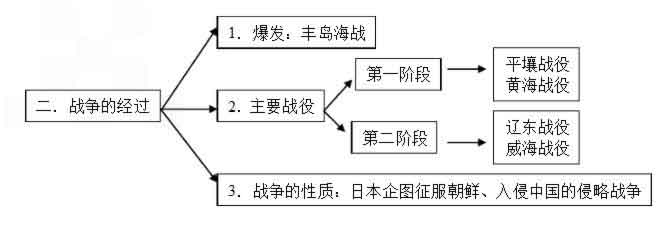

中日甲午战争为19世纪末日本侵略中国和朝鲜的战争。它以1894年7月25日丰岛海战的爆发为开端,至1895年4月17日《马关条约》签字结束。按中国干支纪年,战争爆发的1894年为甲午年,故称甲午战争。这场战争以中国战败,北洋舰队全军覆没告终。中国清朝政府迫于日本军国主义的军事压力,签订了丧权辱国的不平等条约——《马关条约》。它给中华民族带来空前严重的民族危机,大大加深了中国社会半殖民地化的程度。

对比中国和日本,分析甲午中日战争中国战败的原因:

1.制度的落后:

中国:清朝实行了封建制度,虽然进行了洋务运动,但仅限于技术层面,没有触及封建体质,腐败的封建体制抵制了中国发展的潜力,也直接影响了国家对战争的组织效率。

日本:明治维新后已经是资本主义性质的国家,资本主义体制与天皇专制相结合,既大大地激发了国家的潜力,也使国家对战争的组织高效有力,从而保证了日本在战争中的胜利。

2.国力贫弱:

中国:经济上中国小农经济占主导地位,生产力无法与资本主义相抗衡;另外,西方列强的军事和经济侵略也削弱了中国国力。

日本:经过明治维新,资本主义经济迅速发展,综合国力大大加强。

3.领导人的政策:

中国:虽然清政府内部有主战的一方,同时也有大批的爱国官兵英勇抗敌,但是掌握实权的慈禧太后和李鸿章等各有打算。慈禧太后害怕战争中削弱其最高统治地位,一心向求和;并且还把建设海军的资金挪用去建颐和园。李鸿章将北洋舰队当做了私人资本,不愿意在其战争中消耗。

日本:明治维新后制订了明确的“大陆政策”后,一直在严格执行,并且上行下效。日本天皇将自己的俸禄拿出来发展海军力量。

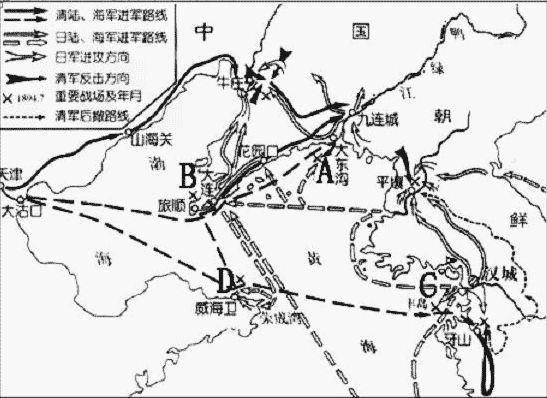

主要战役:

第一阶段(1894年7月-9月)

(1)平壤战役:战争爆发时,慈禧太后正筹备她60岁生日的“万寿庆典”,希望与日本和平了结。李鸿章则极力奉行避战求和政策,采取消极抵抗方针,而日本却步步进逼,平壤战役爆发,平壤战略位置重要,清军将领执行李鸿章的命令,贻误战机。主帅叶志超弃城而逃,使日军顺利占领平壤。

(2)黄海战役。中国战舰损失5艘,但主力尚存。而李鸿章不准出战,使日本取得了制海权。

第二阶段(1894年10月-1895年4月)

(3)辽东之战:在李鸿章避战求和的方针指导下,清军败退。随后日军在旅顺进行了大屠杀,揭露了日本在中国犯下的滔天罪行。

(4)威海之战:在李鸿章避战自保的方针下,清军未能乘日军登陆时出击,坐视敌人上岸,使北洋军陷入日军的夹击之中,最后全军覆没。宣告了洋务运动的破产。

甲午中日战争主要经过:

与“材料一:此次战事,实为李鸿章因循急驰所酿成。当日若从汪凤...”考查相似的试题有:

- 中日《马关条约》内容中对中国民族工业发展阻碍最为严重的是A.赔款白银二亿两B.允许日本在通商口岸开设工厂C.割台湾给日本...

- 下列历史人物都曾英勇抗击外来侵略,他们为国立功的先后顺序是①林则徐②邓世昌③左宗棠[ ]A.①②③B.③②①C.①③②D.②③①

- 在山东刘公岛有一座甲午战争纪念馆,如果你是一名解说员,你将向参观的人们介绍哪些内容?( ) ①林则徐率军抵抗英军 ②邓世昌...

- 1894年9月,在黄海海战英勇杀敌、壮烈牺牲的致远舰管带是[ ]A.丁汝昌B.林永升C.方伯谦D.邓世昌

- 民族英雄邓世昌牺牲于A.黄海大战B.威海卫战役C.廊坊大捷D.中途岛海战

- 材料分析:近年来,日本右翼势力一直在为其发动的侵略战争翻案,如“教科书事件”。日本新版历史教科书中宣称“九一八事变;对于...

- 如果让你为中国近代史总体特征进行概括描述,你会选择[ ]A.光辉而灿烂B.屈辱中探索C.曲折里奋进D.自大显无知

- 中华民族是一个具有强大凝聚力和自强不息精神的伟大民族。结合所学知识回答:(10分)(1)近代史上面对侵略与灾难,中华民族...

- 读“甲午中日战争示意图”,北洋舰队全军覆没的地点是[ ]A.①B.②C.③D.④

- 从1840—1901年短短的几十年间,西方列强发动了一次次大规模的侵华战争,强迫中国签订了一系列不平等条约,清政府完全成为帝国...