本试题 “2010年7月9日,中央宣传部、中央统战部、国家民委要求在全社会广泛、深入地开展民族团结进步创建活动。六十多年的实践证明,中国的民族政策是成功的,走出了...” 主要考查您对处理民族关系的原则

民族区域自治制度

社会存在和社会意识的辩证关系

社会基本矛盾运动

人民群众是历史的创造者

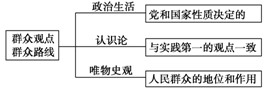

党的群众观点和群众路线

价值观的导向作用

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 处理民族关系的原则

- 民族区域自治制度

- 社会存在和社会意识的辩证关系

- 社会基本矛盾运动

- 人民群众是历史的创造者

- 党的群众观点和群众路线

- 价值观的导向作用

民族平等原则含义:

各民族之间只有大小、强弱和发展程度上的区别,绝无优劣之分。

民族团结原则含义:

民族团结和民族凝聚力的强弱,与一个多民族国家的发展前途有密切的关系,是衡量一个国家综合国力的标志之一。

民族共同繁荣原则含义:

实现各民 族共同发展、共同富裕、共同繁荣。

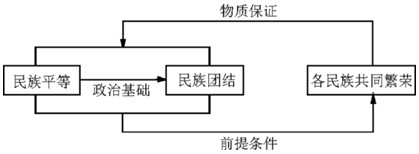

我国处理民族关系的基本原则:

| 民族平等 | 民族团结 | 各民族共同繁荣 | ||

| 区 别 | 原因 | 各民族只有人口多少和发展程度上的区别,绝无高低优劣之分,我国各族人民都对祖国的文明作出了贡献,都是国家的主人 | 民族的团结、民族的凝聚力,是衡量一个国家综合国力的重要标志之一,是社会稳定的前提,是经济发展和社会进步的保证,是国家统一的基础 | 各民族共同繁荣是由社会主义的本质决定的,是国家实现现代化和中华民族实现伟 大复兴的必然要求 |

| 含义 | 各民族一律平等,都依法平等地享有政治、经济、文化和社会等方面的权利,依法平等地履行应尽的义务 | 我国形成了各族人民和睦相处、友好往来、互相合作、共同奋斗,谁也离不开谁的大团结局面 | 实现各民族共同发展、共同富裕、共同繁荣 | |

| 联系 |

| |||

我国是统一的多民族国家:

①这是我国重要的国情之一。

②我国有56个民族,除汉族外,还有55个少数民族。

社会主义民族关系:

平等团结互助和谐。

我国处理民族关系的基本原则:

(1)基本内容:民族平等、民族团结和各民族共同繁荣。

(2)具体要求。

①十分珍惜、不断巩固和发展平等团结互助和谐的民族关系。

②自觉履行宪法规定的维护国家统一和全国各民族团结的义务,是每个中国公民的责任。

误区警示:

误区:我国已经消除了民族压迫,所以不存在民族差别了。

注意:我国铲除了民族压迫和民族歧视的阶级根源,形成了平等团结互助和谐的社会主义民族关系,但是历史遗留下来的各民族间经济、文化等发展不平衡的状况依然存在,而且难以在短期内消除。

误区:民族平等、民族团结、各民族共同繁荣是我国处理民族关系的民族政策。

注意:民族平等、民族团结、各民族共同繁荣是我国处理民族关系的基本原则,民族区域自治制度是我国的民族政策,也是我国一项基本政治制度。

民族区域自治制度的含义:

是在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度。

民族区域自治区和特别行政区的异同:

民族自治区

特别行政区

不 同 点

设立的地区

在少数民族聚居的地区设立

在中华人民共和国行政区域范围内设立,如澳门、香港

自治程度

法律规定的民族自治权

高度自治权

社会制度

实行社会主义制度

保留原有的资本主义制度不变

设立的目的

为解决民族问题、实现各少数民族管理本民族事务的愿望而设立

为实现祖国和平统一而设立

相同点

都享有自治权,都是中央政府管辖下的地方行政区域,都接受中央政府的统一领导,都不具有任何独立主权实体的性质

我国的民族区域自治制度:

含义

①前提:国家统一领导下。

②范围:在各少数民族聚居的地方。

③内容:实行区域自治,设立自治机关,行使自治权

地位

是我国基本的民族政策,也是我国的一项基本政治制度

自治地方

自治区、自治州、自治县(旗)三级

自治机关

是自治地方的人民代表大会和人民政府,在行使一般地方国家机关职权的同时,依法行使自治权

核心内容

自治权

决定因素

是适合我国国情的必然选择,是由我国的历史特点 和现实情况决定的

优越性

①有利于维护国家统一和安全。

②有利于保障少数民族人民当家作主的权利得以实现。

③有利于发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。

④有利于促进社会主义现代化建设事业蓬勃发展

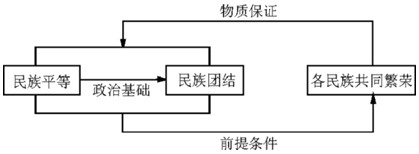

社会存在含义:

是指社会生活中的物质方面,它的最主要、最根本的内容是物质资料的生产方式。社会意识是指社会生活的精神方面。

社会意识含义:

指社会生活的精神方面,是人类社会中各种精神生活现象的总称,它既包括各种不同的风俗习惯和社会心理,也包括政治思想、法律思想、道德、科学、艺术、宗教、哲学等各种不同的社会意识形式。

社会存在和社会意识的关系与思维和存在的关系之间的区别和联系:

社会存在和社会意识的关系

思维和存在的关系

区别

地位

是历史唯物主义和历史唯心主义的基本问题

是哲学的基本问题

作用

对二者关系的不同回答是划分历史唯物主义和历史唯心主义的基本依据

对二者何者为第一性问题的不同回答是划分唯物主义和唯心主义的基本依据

联系

社会存在和社会意识的关系问题是思维和存在的关系问题在社会历史领域的具体表现

社会存在和社会意识的理解:

社会存在是指社会生活的物质方面,它的最主要、最根本的内容是物质资料的生产方式。

社会意识是指社会生活的精神方面,是人类社会中各种精神生活现象的总称,它既包括各种不同的风俗习惯和社会心理,也包括政治思想、法律思想、道德、科学、艺术、宗教、哲学等各种不同的社会意识形式。

社会存在决定社会意识:

社会意识是对社会存在的反映,有什么样的社会存在,就有什么样的社会意识。社会存在的变化发展决定着社会意识的变化发展。

社会意识的相对独立性:

(1)从根本上说,社会意识随着社会存在的变化发展而变化发展。

(2)社会意识的相对独立性的主要表现。

①社会存在和社会意识的变化发展不完全同步。社会意识有时会落后于社会存在,有时又会先于社会存在而变化发展。

②最突出地表现在社会意识对社会存在具有反作用。先进的、革命的、科学的社会意识对社会存在的发展产生巨大的促进作用;落后的、反动的、非科学的社会意识对社会存在的发展起着重大的阻碍作用。

社会生活在本质上是实践的:

(1)社会存在和社会意识,都是在实践的基础上产生的。离开了人类的实践活动,就不可能形成社会存在的根本内容——生产力和生产关系,也不可能形成反映社会存在的政治结构和思想文化。因此,实践形成了社会生活的基本领域,形成了全部社会关系。

(2)实践构成了社会基本矛盾的运动。有了人类征服和改造物质世界的实践活动,才有了生产力、生产关系、经济基础、上层建筑,才构成了社会发展的根本动力,因此,实践是打开社会历史奥秘的钥匙,也是唯物史观赖以建立的根本。正是在这一意义上,马克思说:“社会生活在本质上是实践的。”

社会存在与社会意识的辩证关系:

(1)社会存在决定社会意识:社会存在的性质决定社会意识的性质;社会存在的变化发展决定社会意识的变化发展。

(2)社会意识具有相对独立性:社会意识有时会落后于社会存在,有时又会先于社会存在而变化发展。

(3)社会意识对社会存在具有反作用:先进的、革命的、科学的社会意识对社会存在的发展产生巨大的促进作用;落后的、反动的、非科学的社会意识对社会存在的发展起重大的阻碍作用。

社会存在与社会意识的关系:

高考警示:

社会存在与社会意识的辩证关系属于高考常考点,复习备考时应注意以下几点:

(1)社会意识对社会存在的反作用具有双重性。正确的社会意识促进社会存在的发展,错误的社会意识阻碍社会存在的发展。

(2)社会意识的相对独立性不同于社会意识的反作用,它是指社会意识有时落后于社会存在,有时又会先于社会存在而变化发展。

社会基本矛盾运动:

| 基本矛盾 | 基本规律 | |

| 生产力和生产关系的矛盾 | 生产力的状况决定生产关系的性质,生产关系对生产力具有反作用。当生产关系适合生产力发展状况时,它对生产力的发展起推动作用;当生产关系不适合生产力发展状况时,它对生产力的发展起阻碍作用 | 生产关系一定要适合生产力状况的规律 |

| 经济基础和上层建筑的矛盾 | 经济基础决定上层建筑,上层建筑反作用于经济基础。当上层建筑适合经济基础状况时,它促进经济基础的巩固和完善;当它不适合经济基础状况时,会阻碍经济基础的发展和变革 | 上层建筑一定要适合经济基础状况的规律 |

(1)生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾,二者的地位和作用是不平等的,其中生产力和生产关系的矛盾是更为基本的矛盾。

(2)社会基本矛盾与社会主要矛盾:社会基本矛盾是指生产力与生产关系之间的矛盾、经济基础与上层建筑之间的矛盾。社会主要矛盾是在某一社会历史阶段,对社会发展起着领导和决定作用的矛盾。

物质资料的生产方式是人类社会存在和发展的基础:

(1)人类社会的历史首先是生产发展的历史。

(2)物质资料的生产方式决定着社会的性质和面貌,生产方式的变革决定着社会形态的更替。

生产力与生产关系:

(1)生产力决定生产关系。生产力的状况决定生产关系的性质;生产力的变化发展,迟早会引起生产关系的变革。

(2)生产关系反作用于生产力。当生产关系适合生产力发展状况时,它对生产力的发展起推动作用;当生产关系不适合生产力发展状况时,它对生产力的发展起阻碍作用。

经济基础与上层建筑:

(1)经济基础与上层建筑的含义经济基础指生产关系的总和;上层建筑指一定社会的政治、法律制度和设施以及该社会的各种思想观点和社会意识形态。

(2)经济基础与上层建筑的关系

①经济基础决定上层建筑。

②上层建筑反作用于经济基础。当上层建筑适合经济基础状况时,它促进经济基础的巩固和完善;当它不适合经济基础状况时,会阻碍经济基础的发展和变革。

人类社会发展的基本规律:

(1)人类社会的基本矛盾生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾是贯穿人类社会始终的基本矛盾。

(2)人类社会的基本规律生产关系一定要适合生产力状况的规律,上层建筑一定要适合经济基础状况的规律,是在任何社会中都起作用的普遍规律,是人类社会发展的基本规律。

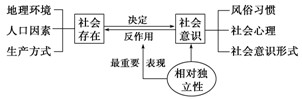

人民群众的概念:

(1)人民群众是指一切对社会历史起推动作用的人们,既包括普通个人,也包括杰出人物。

(2)人民群众是一个历史范畴,在不同的国家、不同的历史时期,人民群众具有不同的内涵,但不论怎样变化,劳动群众都是人民群众的主体部分。

(3)在我国现阶段,全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者,都属于人民群众的范围。

易错点:人民群众就是劳动群众。

提醒:人民群众是指一切对社会历史起推动作用的人们,其中主要的稳定的部分是劳动群众。认为人民群众就是劳动群众缩小了人民群众的外延。,人民群众的构成成分永恒不变。

全面把握历史唯物主义与历史唯心主义的区别:

|

区别 |

唯物史观 |

唯心史观 |

| 社会存在、社会意识何者为第一性(根本区别) | 社会存在决定社会意识,社会意识能够反作用于社会存在 | 社会意识决定社会存在 |

| 谁是历史的创造者 | 人民群众是历史的创造者。承认杰出历史人物在社会发展中的推动作用,但是这种推动作用不能对社会发展起决定作用 | 伟大历史人物的思想和意志是社会历史发展的决定力量。人类历史是由伟大历史人物创造的 |

| 人类社会有没有自身的规律 | 社会历史领域有着固有规律,即生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾运动规律 | 人类社会是没有规律、不可捉摸的,社会历史仅仅是个人意志支配的偶然事件的堆积 |

人民群众创造历史的作用:

| 人民群众的作用 | 具体阐释 |

| 人民群众是社会物质财富的创造者 | 广大群众的生产活动是社会存在和发展的基础。从事物质资料生产、推动物质生产发展的人民群众,是推动社会历史发展的决定力量 |

| 人民群众是社会精神财富的创造者 | 人民群众的生活和实践是一切精神财富形成和发展的源泉。人民群众的实践为精神财富的创造提供了必要的物质条件。人民群众还直接创造了丰硕的社会精神财富 |

| 人民群众是社会变革的决定力量 | 人民群众在任何时期都是社会变革的主力军。人民群众通过推动生产力的发展而不断创造和改变社会关系,从而不断推动社会历史的进步和发展 |

提示:

人民群众是历史的创造者是指人民群众对历史发展起决定作用。在质上,人民群众是指一切对历史起推动作用的人们,既包括普通个人,也包括杰出人物;在量上,人民群众是大多数,其主要的、稳定的成分是广大劳动群众。

劳动群众、人民群众和全体公民的关系:

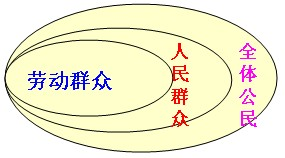

树立群众观点,坚持群众路线:

| 群众观点 | 地位 | 我们一切工作的根本出发点 |

| 基本内容 | 相信人民群众自己解放自己,全心全意为人民服务,一切向人民群众负责,虚心向人民群众学习 | |

| 群众路线 | 地位 | 群众路线是无产阶级政党的根本的领导方法和工作方法 |

| 基本内容 | 一切为了群众,一切依靠群众,从群众中来,到群众中去 | |

| 意义 | 坚持群众观点和群众路线,是我们党领导中国人民夺取民主革命胜利的重要保证,也是取得社会主义革命胜利并成功地建设中国特色社会主义的重要保证 |

党的群众观点:

①群众观点的基本内容:相信人民群众自己解放自己,全心全意为人民服务,一切向人民群众负责,虚心向人民群众学习。

②我们一切工作的根本出发点:坚持立党为公,执政为民,权为民所用,情为民所系,利为民所谋,实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益。

党的群众路线:

①群众路线的地位:无产阶级政党的根本的领导方法和工作方法。

②群众路线的基本内容:一切为了群众,一切依靠群众,从群众中来,到群众中去。

坚持群众观点和群众路线的实践意义(两个重要保证):

坚持群众观点和群众路线,是我们党领导中国人民夺取民主革命胜利的重要保证,也是取得社会主义革命胜利并成功地建设中国特色社会主义的重要保证。

人民群众是历史的创造者与杰出人物重大作用的关系:

杰出人物对社会发展的促进作用总是以人民群众创造历史的决定作用为基础。人民群众创造历史的决定作用,是杰出人物历史作用的源泉,杰出人物只有依赖人民群众,才能有所作为。如果只承认杰出人物的伟大作用而否认人民群众的作用,就会陷入历史唯心主义的英雄观。

群众观点和群众路线的依据:

社会发展的动力问题:

(1)社会发展的根本动力

生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾运动是推动社会发展的根本动力。社会发展是在社会基本矛盾的不断解决中实现的。

(2)社会发展的直接动力

在阶级社会中,社会基本矛盾的解决主要是通过阶级斗争实现的,阶级斗争是推动阶级社会发展的直接动力。在社会主义社会,改革是发展中国特色社会主义的强大动力。

(3)社会发展的主体动力

社会历史是人民群众创造的历史,人民群众是推动社会历史发展的决定力量。在阶级社会中,生产关系的变革,社会制度的更迭,都是通过人民群众的革命实现的;在社会主义社会,人民群众是通过改革实现社会变革的。

价值观的含义:

价值观是人们在认识各种具体事务的价值的基础上,会形成对事物价值的总的看法和根本观点。

价值、人生价值、价值观的关系:

(1)区别:

①含义不同;

②外延不同:价值包括各个不同领域事物的价值,具有高度的概括性和普遍性;人生价值仅仅包括人生领域的价值;价值观是对价值的主观反映,属于主观范畴。

(2)联系:人生价值是价值在人生领域的具体体现;对事物价值的总的看法和根本观点形成价值观。

世界观、人生观、人生价值观之间的联系:

(1)世界观支配人生观。世界观包括人生观,人生观是世界观的一个组成部分。世界观决定人生观,有什么样的世界观,就会有什么样的人生观。人生观反过来又会影响人们的世界观。正确的人生观有利于树立科学的世界观。

(2)世界观是形成价值观的基础。世界观决定价值观,有什么样的世界观就会有什么样的价值观。世界观发生变化,价值观也会随之发生变化。反过来,正确的价值观的建立,又会使科学的世界观更丰富、更完善。世界观和价值观是统一的。

(3)人生观与价值观是相互影响的。正确的人生观,有利于指导人们从集体和社会的整体需要出发,去看待事物对人的效用关系,以形成科学的、合理的价值评价。正确的价值观,有利于人们客观分析人自身的价值,从而树立正确的人生观,尤其是正确的人生价值观。

价值观:

(1)含义:

①价值观是人们对事物价值的总的看法和根本观点。

②价值观作为一种社会意识,是在一定的社会存在基础上产生的,并随着社会存在的变化而变化。

③价值观作为一种社会意识,对社会存在具有重大的反作用,对人们的行为具有重要的驱动、制约和导向作用。

(2)价值观的导向作用:

①价值观对人们认识世界和改造世界的活动具有重要的导向作用。

②价值观对人生道路的选择具有重要的导向作用。

③寻找正确的价值观就是寻找人生的真谛。集体主义价值观正确地处理了集体利益与个人利益的关系,是我们所倡导的正确的价值观。

实现人生的价值:

警示:

考查价值观的导向作用:注意只有正确的价值观才起促进作用。

与“2010年7月9日,中央宣传部、中央统战部、国家民委要求在全社...”考查相似的试题有:

- 新疆维吾尔族自治区自成立以来,各种宗教在新疆均得到充分发展。据不完全统计,新疆现有宗教活动场所2.4万余座,宗教职业人员...

- 材料一 在西藏,信教者家里几乎都设有小经堂和佛龛,处处可见从事宗教活动的信教群众和悬挂的经幡,正常的宗教的活动受到社...

- 2014年4月,高黎贡山独龙江隧道全线贯通,这标志着独龙族唯一的聚集地—云南省怒江州独龙江乡彻底告别长达半年大雪封山公路不...

- 2009年9月国务院新闻办公室发表的《新疆的发展与进步》白皮书显示:截至2008年,全区有清真寺、教堂、佛道教寺庙等宗教活动场...

- 下列关于民族区域自治制度的理解中,正确的有()A.民族自治地方可以行使高度自治权B.民族区域自治是在各民族居住的地方设...

- 《国家中长期教育改革和发展规划纲要》颁布后,人们认识到,观念变革是改革的先导,教育改革的第一步应该是转变观念。这一认...

- 2010年1月,中国银监会正式批准3家银行筹建消费金融公司,这让信贷消费理念再次成为热门话题。但我国世代提倡“无债一身轻”的...

- 改革是发展中国特色社会主义的强大动力,只有进行时,没有完成时。这是因为( )A.社会历史发展的总趋势是前进的B.社会历史...

- 改革开放是党在新的时代条件下带领人民进行的新的伟大革命,目的就是要解放和发展社会生产力,实现国家现代化,让中国人民富...

- 闻一多先生曾经说过:“人家是说了未必做,我是做了未必说。”这句话揭示了实现人生价值A.必须充分利用有利的社会条件B.要在...