本试题 “中央党校于2011年5月13日举行春季学期第二批入学学员开学典礼,中央党校校长习近平出席典礼并围绕领导干部要重视学习马克思主义经典著作进行了阐述。回答1~2...” 主要考查您对建设社会主义核心价值体系

实践与认识的辩证关系

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 建设社会主义核心价值体系

- 实践与认识的辩证关系

建设社会主义核心价值体系:

| 是什么 | 怎么样建设 | 为什么建设 | |

| 灵魂 | 马克思主义指导思想 | 巩固马克思主义指导地位,坚持不懈地用马克思主义中国化最新成果武装全党、教育人民 | 建设的必要性:①在意识形态领域,多种文化并存是客观事实。②任何社会、任何国家都不会对文化发展方向采取放任的态度。③当前,我国社会主义文化更加繁荣,同时人民精神文化需求日趋旺盛,人们思想活动的独立性、选择性、多变性、差异性明显增强。建设的重要性:①社会主义核心价值体系是社会主义意识形态的本质体现,是全国人民团结奋斗的共同思想基础。②用社会主义核心价值体系引领社会思潮,既尊重差异、包容多样,又有力抵制各种错误和腐朽思想的影响,不断增强社会主义意识形态的吸引力和凝聚力 |

| 主题 | 中国特色社会主义共同理想 | 用中国特色社会主义共同理想凝聚力量 | |

| 精髓 | 以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神 | 用以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神鼓舞斗志 | |

| 基础 | 社会主义荣辱观 | 用社会主义荣辱观引领风尚 |

建设社会主义核心价值体系与中国特色社会主义理论体系的关系:

(1)建设社会主义核心价值体系与中国特色社会主义理论体系的基本内容是不同的,不能将二者混淆。

(2)建设社会主义核心价值体系的基本内容包括:马克思主义指导思想、中国特色社会主义共同理想、以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神、社会主义荣辱观。

(3)中国特色社会主义理论体系的基本内容包括:邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想在内的科学理论体系。

提示:建设社会主义核心价值体系与坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位并不矛盾。马克思主义指导思想是社会主义核心价值体系的基本内容之一,是社会主义核心价值体系的灵魂,它决定着社会主义核心价值体系的性质和方向。

全面理解社会主义核心价值体系的基本内涵:

|

内 容 |

地 位 |

| 马克思主义 | 是社会主义核心价值体系的灵魂 |

| 中国特色社会主义共同理想 | 是社会主义核心价值体系的主题 |

| 民族精神和时代精神 | 是社会主义核心价值体系的精髓 |

| 社会主义荣辱观 | 是社会主义核心价值体系的基础 |

| 四者的关系 | 相互联系、相互贯通、相互促进,是有机统一的整体 |

指导思想的一元化和文化多样性二者一致性:

坚持马克思主义的指导地位,必须反对指导思想的多元化。指导思想上多元化,就会放弃马克思主义的指导地位,就会动摇我们的精神支柱,引起社会动乱。因此,发展中国特色社会主义文化,把握先进文化的前进方向,必须以马克思主义为指导,决不允许搞指导思想的多元化。

面对文化发展的新特征,推动社会主义文化大发展大繁荣,必须坚持以马克思主义为指导,用社会主义核心价值体系引领社会思潮,既尊重差异、包容多样,又有力抵制各种错误和腐朽思想的影响,不断增强社会主义意识形态的吸引力和凝聚力。坚持用社会主义核心价值体系引领社会思潮与促进文化多样性并不矛盾。

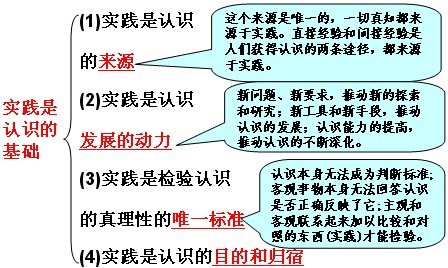

实践是认识的基础:

| 正确理解 | 认识误区 | |

| 实践是认识的来源 | 认识是主体(即人)对客体(即客观事物)的能动的反映,这种反映只有在实践中、在主体和客体的相互作用中才能完成 | 把间接经验作为认识的来源。把认识的来源与获得认识的途径等同 |

| 实践是认识发展的动力 | 认识产生于实践的需要;实践的发展为人们提供日益完备的认识工具;实践锻炼和提高了人的认识能力 | 把认识绝对化、思想僵化 |

| 实践是检验认识的真理性的唯一标准 | 实践能把主观和客观联系起来加以比较和对照,能够检验主观认识和客观事物是否相符合 | 把科学理论作为检验真理的标准 |

| 实践是认识的目的和归宿 | 认识从实践中来,最终还要回到实践中去。认识本身不是目的,改造世界才是认识的目的和归宿 | 脱离实践、纸上谈兵,认识不为实践服务 |

提示:“实践是认识的来源”强调的是认识来源于实践;“实践是认识发展的动力”强调的是认识的动态发展是由实践推动的;“实践是检验认识的真理性的唯一标准”强调的是实践能够把主观和客观联系起来加以比较和对照;“实践是认识的目的和归宿”强调的是认识要回到实践中去、服务于实践。

实践与认识的辩证关系原理:

(1)原理内容:实践决定认识,实践是认识的来源,是认识发展的动力,是检验认识的真理性的唯一标准,是认识的目的和归宿。认识对实践具有反作用,正确的认识、科学理论对实践具有指导作用,错误的认识则会把人们的实践活动引向歧途。

(2)方法论:我们既要坚持实践第一的观点,在实践中认识和发现真理,在实践中检验和发展真理,又要重视科学理论的指导作用,坚持理论与实践相结合的原则。

实践是认识的基础:

与“中央党校于2011年5月13日举行春季学期第二批入学学员开学典礼...”考查相似的试题有:

- 改革开放以来,随着我国社会的经济成分、组织成分、就业方式、利益关系和分配方式日趋多样化,社会意识和社会价值观也呈现出...

- 深化文化体制改革,要坚持公益性文化事业和经营性文化产业协调发展。发展经营性文化产业的根本任务是A.繁荣文化市场,满足人...

- 为了更好地发挥公共文化基础设施在文化建设中的作用,自2008年1月起,中共中央宣传部等单位先后下发了关于全国博物馆、纪念馆...

- 文化部部长蔡武于2014年2月24日在国务院新闻发布会上称,2014年要进一步加大对贫困落后地区的文化扶助。要推动文化惠民工程与...

- 博鳌亚洲论坛2011年年会主题为“包容性发展—共同议程与全新挑战”。所谓“包容性发展”,就是要使全球化、地区经济一体化带来的利...

- 从马克思主义认识论角度看,人类认识发展的动力在于( )A.人类认识世界的有限性和世界发展所无限性的矛盾B.人类创新意识的逐...

- 知识青年要处理好改造客观世界与改造主观世界的关系,就应该( )A.先改造客观世界;后改造主观世界B.先改造主观世界;后改造...

- 传统的“木桶理论”认为,木桶的容量取决于最短的那块木板。但最新的“木桶理论”认为,如果把木桶倾斜放置(向最长的木板倾斜),...

- 要“保持经济快速发展,必须进一步改革开放”。这是因为( )A.社会关系的调整和变革能够反作用于生产实践,促进社会生产的发...

- 在新的发展阶段继续全面建设小康社会,发展中国特色社会主义,必须全面把握科学发展观的科学内涵和精神实质,把科学发展观贯...