本试题 “史料能帮助我们深入理解时代主题。据所学知识回答问题。(1)毛泽东在某次党的代表大会(1945年5月31日)上指出:在这条方针里面:“放手发动群众,壮大人民力...” 主要考查您对百团大战

中共七大

三大战役(辽沈战役,淮海战役,平津战役)

渡江战役与解放南京

第一个五年计划

共和国第一部宪法的颁布

十一届三中全会

改革开放

确立社会主义市场经济体制

中国承办亚太经合组织会议

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 百团大战

- 中共七大

- 三大战役(辽沈战役,淮海战役,平津战役)

- 渡江战役与解放南京

- 第一个五年计划

- 共和国第一部宪法的颁布

- 十一届三中全会

- 改革开放

- 确立社会主义市场经济体制

- 中国承办亚太经合组织会议

百团大战是中国抗日战争时期,中国共产党领导下的八路军、新四军与日军在中国华北地区发生的一次规模最大、持续时间最长的战役。八路军的晋察冀军区、第129、第120师在总部统一指挥下,发动了以破袭正太铁路(石家庄至太原)为重点的战役。此次战役八路军参战部队已达105个团,故中方称此为“百团大战”。

百团大战:

1、背景:

(1)抗战进入相持阶段后,日本改变侵华政策,以主要兵力进攻抗日根据地,对抗日根据地实行“囚笼政策”和疯狂的“扫荡”。

(2)这一时期,国内投降的倾向日益严重。为了打破日军对根据地的封锁、克服投降危险,中共领导的抗日力量主动出击日军,进行了百团大战。

2、时间:1940年下半年

(1)指挥:彭德怀

(2)参战兵力:中国国民革命军第八路军 40万

(3)目标:破坏敌人交通线、摧毁日伪军据点。

(4)地点:华北两千多公里的战线上。

(5)结果:击毙、伤日军2万余人,伪军5000余人

百团大战的历史意义和影响:

1、意义:

百团大战,是抗日战争中八路军在华北地区发动的一次规模最大、持续时间最长的带战略性的进攻战役。在这次战役中,中国共产党领导的华北敌后抗日军民,齐心协力,前仆后继,同日本侵略者浴血奋战,充分表现了中华民族不屈不挠的战斗精神。百团大战严重地破坏了日军在华北的主要交通线,收复了被日军占领的部分地区,粉碎了日军的“囚笼政策”,给了侵华日军以强有力的打击,推迟了日军的南进步伐。百团大战对坚持抗战、遏制当时国民党妥协投降暗流、争取时局好转起了积极作用,进一步鼓舞和增强了全国人民夺取抗战胜利的信心,用事实驳斥了国民党顽固派对共产党、八路军“游而不击”的诬蔑,提高了中国共产党和八路军的声威,发挥了中流砥柱的作用。百团大战在中国抗日战争史上写下了光辉的一页。

2、影响:

百团大战对于第二次世界大战,中国战场局势的改变也起到了一定作用,中国共产党的声望提高,中国国民党以此改变了对共产党的认识,加强了对共产党的控制,日军在此次战争失利后,放松了对国民党军事的进攻,而集中军事力量对抗日根据地进行大规模的“扫荡”。

关于“百团大战”的批评:

百团大战在进行期间,获得了全国抗日战线的一致高度评价,“后方的同胞们为此感奋到流泪”,也获得了国际反法西斯战线的好评。同时,也引来了一些批评和非议。例如有人提出存在着部分策略上的失误,一改八路军的游击站方针,过早暴露了八路军的军事实力,引起国民党反动派更加警戒以及日军的疯狂“扫荡”等。

首先应当指出,像任何一场战役一样,百团大战也存在着不少主观设想与客观实际不相符合的失误,存在各种各样的错误。对这些失误和错误,从总结经验教训的角度加以指出,是很有必要的。在百团大战进行过程中,八路军总部和各作战部队就不断地做这种批评和自我批评,并且在实际战斗中不断地调整不恰当的计划与要求。

其次,由于日军的疯狂报复,百团大战的确加剧了华北根据地和八路军的困难,这种困难的程度,今人很难想象。如1943年3月,彭德怀在左权县一个村庄召集一个地方干部会议,与会者饿得连坐都坐不稳,彭德怀只好请大家躺在炕上开会。在这种背景下,对百团大战出现一些情绪化的批评意见,也可以理解。历史不可能永远被扭曲,今天的中国人又像百团大战期间的中国人那样,对百团大战及其领导者、指挥者、参战者和支持者充满敬意。百团大战所产生的良好政治影响,无可替代,弥久愈珍。

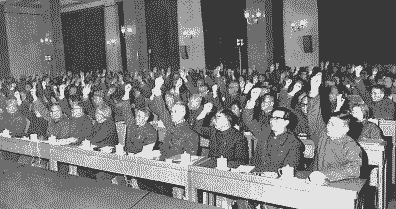

中国共产党第七次全国代表大会于1945年4月23日—6月11日在延安杨家岭中央大礼堂召开。毛泽东主持了大会,致开幕词,作了《论联合政府》的政治报告。大会完成了三个历史任务:制定了党的路线,通过了新的党章,选举了新的中央委员会。七大确立了毛泽东思想为党的,从而使全党在马克思列宁主义、毛泽东的思想的旗帜下,实现了思想上,政治上和组织上的空前团结统一,它在总结中国民主革命20多年曲折发展的历史经验的基础上,制定了正确的纲领和策略,为争取抗日战争的胜利和新民主主义革命在全国的胜利提供了最可靠的保证。

中共七大召开:

1、召开:1945年初,在反法西斯战争和抗日战争即将胜利的前夜,中共七大会在延安召开。

2、任务:动员和领导全国人民打败日本帝国主义,建立独立、自由、富强的新中国。

(1)政治路线:毛泽东作了《论联合政府报告》,提出:“放手发动群众,壮大人民力量,在我党的领导下,打败日本侵略者,解放全国人民,建立一个新民主主义的中国。”

(2)统一认识:大会通过的新党章明确规定:“中国共产党以马列主义理论同中国革命的实践统一的思想——毛泽东思想,作为自己一切工作的指针。”

(3)领导集体:大会选出以毛泽东为首的中央领导集体。

意义:大会通过的党章,确立了以毛泽东思想作为我党的一切工作的指针。使全党在思想上、政治上、组织上达到空前的统一和团结;为中共在毛泽东旗帜下,领导人民夺取抗日战争和新民主主义革命在全国的胜利奠定基础。

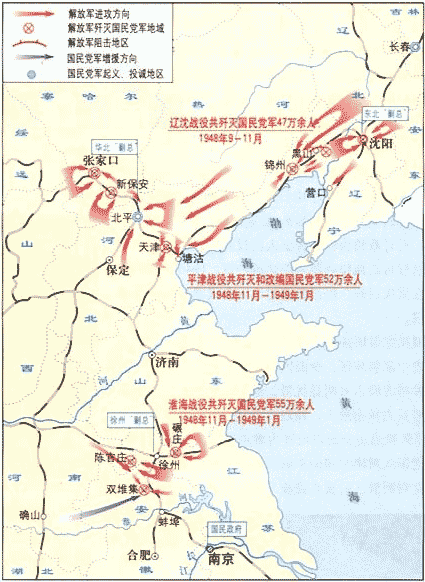

三大战役是指1948年9月至1949年1月,中国人民解放军同国民党军队进行的战略决战,包括辽沈、淮河、平津三个战略性战役。辽沈、淮河、平津三大战役,历时142天,共争取起义、投诚、接受和平改变与歼灭国民党正规军144个师,非正规军29个师,合计共154万余人。三大战役后,蒋介石国民党集团赖以维护其反动统治的主要精锐部队被消灭殆尽,中国革命已处于胜利的前夜。三大战役的胜利,奠定了人民解放战争在全国胜利的巩固基础。

三大战役简况:

| 战役名称 | 作战部队和指挥员 | 战役时间 | 歼灭和改编人数 | 解放地区 | 歼灭或俘获敌指挥官 |

| 辽沈战役 |

东北解放军 林彪 罗荣桓 |

1948年9月-11月 | 四十七万多人 | 东北全境 | 范汉杰 廖耀湘 |

| 淮河战役 |

中原解放军和华东解放军 刘伯承 邓小平 陈毅 粟裕 谭震林 |

1948年11月-1949年1月 | 五十五万多人 | 长江以北中下游地区 |

杜聿明 |

| 平津战役 |

东北解放军和华北解放军 林彪 罗荣桓 聂荣臻 |

1948年11月-1949年1月 | 五十二万多人 | 华北全境 | 陈长捷等 |

三大战役的意义:

从战争规模和取得成果来看,三大战役在中国战争史上是空前的。人民解放军共歼灭和改编国民党军队一百五十多万人,国民党的主力基本被消灭,为解放全中国奠定了基础。

辽沈战役示意图:

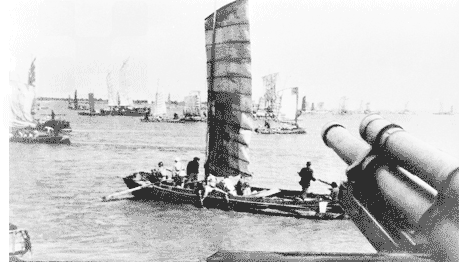

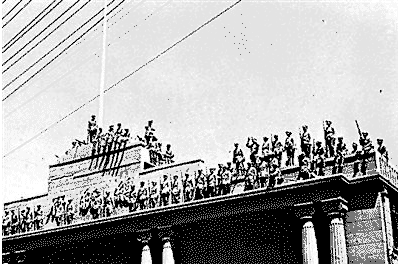

三大战役后,国共进行了以八项条件为基础的和平谈判,国民党反动政府最后拒绝在国内和平协议上签字。1949年4月21日,中国人民革命军事委员会主席毛泽东和中国人民解放军总司令朱德发布了《向全国进军的命令》。人民解放军第二、三野战军的百万雄师在西起江西省的湖口、东至江苏江阴的千里战线上分三路发动渡江战役,彻底突破国民党军的长江防线。4月23日,解放了国民党22年来的反革命统治中心南京。攻克南京后,三野直插浙江,先后解放了杭州、上海。二野先后解放了九江、南昌。整个渡江战役历时50天,歼敌40余万人,解放了武汉,南京,上海,南昌,杭州等城市120座,取得了重大的胜利。

渡江战役的历史意义:

渡江战役历时42天,人民解放军以木帆船为主要航渡工具,一举突破国民党军的长江防线,并以运动战和城市攻坚战相结合,合围并歼灭其重兵集团。此役,人民解放军伤亡6万余人,歼灭国民党军11个军部、46个师共43万余人,解放了南京、上海、武汉等大城市,以及江苏、安徽两省全境和浙江省大部及江西、湖北、福建等省各一部份,为而后解放华东全境和向华南、西南地区进军创造了重要条件。

渡江战役:

解放南京:

七律·人民解放军占领南京:

毛泽东

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。

天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

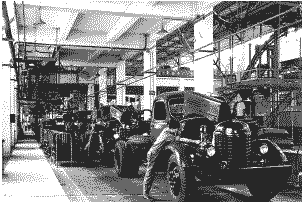

简称“一五计划”,是1953—1957年发展国民经济的计划是中国的第一个五年计划,是根据党在过渡时期的总路线和总任务而制定的,也是在党中央的直接领导下,由周恩来、陈云同志主持制定的。它是以实现社会主义工业化为中心的,基本任务是:集中主要力量发展重工业,建立国家工业化的初步基础;有步骤地对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。其特点是优先发展重工业。第一个五年计划反映了人民要求迅速把中国建设成为社会主义工业国的强烈愿望。第一个五年计划制订后,对三大改造、基本建设、工农业发展和交通便捷做出了突出贡献,使得中国的近代化水平明显提高。

长春汽车制造厂:

第一个五年计划:

1、背景:

(1)1949年-1952年,党和政府用了三年的时间完成了国民经济的恢复工作,为国家开展有计划的经济建设创造了条件。

(2)新中国工业基础薄弱,在当时各资本主义国家的重重封锁之下,只有优先发展重工业,才能自立于民族之林。

2、时间与目的:

1953年-1957年年为了有计划的进行社会主义建设,党和政府实施了第一个五年计划。

基本任务:集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础;相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业;相应地培养建设人才。

3、建设成就:

1953年底,鞍山钢铁公司大型轧钢厂等三大工程建成投产;1956年底,长春第一汽车制造厂建成投产;中国试飞成功第一架喷气式飞机;沈阳第一机床厂建成投产;1957年,武汉长江大桥建成;川藏、青藏、新藏公路建成;形成了以鞍山钢铁公司为中心的东北工业基地,沿海地区原有的工业基地得到加强,在华北、西北建立了一批新工业基地。从此,我国开始改变了工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

4、意义:我国开始改变工业落后的面貌,为社会主义工业化奠定了初步基础。

一五计划中,重工业在东北地区发展迅速的原因:

1.历史因素:东北地区的工业在民国就有发展,并且受到抗日战争,解放战争的波及较少,工业基础好。

2.地理因素:东北地区自然资源丰富,有着优质的煤、铁资源。

3.政策因素:中共的制订的正确的方针。

4.外国因素:苏联对中国援助,由于苏联离东北地区最近,便于交流的展开。

是1954年9月第一届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法》,是中国第一部社会主义类型的宪法。这部宪法总结了中国近代以来关于宪法问题的历史经验,继承了新民主主义革命时期中国共产党领导制定的《中华苏维埃共和国宪法大纲》,《中国人民政治协商会议共同纲领》等宪法性文件的正确原则,规定了社会主义革命和社会主义建设的方向与道路,规定了人民民主专政政权的基本原则和各项制度。

第一届全国人民代表大会:

1954年9月15日至28日,第一届全国人民代表大会第一次会议在北京举行。会议最重要的成果,是制定了第一部《中华人民共和国宪法》。另一个重要成果,是全面建立了国家机构。大会选举和决定了国家领导人员:中华人民共和国主席毛泽东,副主席朱德;全国人大常委会委员长刘少奇;国务院总理周恩来。第一届全国人民代表大会的召开,结束了由中国人民政治协商会议代行全国人民代表大会的职权,以《共同纲领》暂代国家宪法的过渡状态。这位加强国家的人民民主制度,发扬社会主义民主和健全社会主义法制奠定了初步基础,是国家政治生活进一步民主化的重要标志。

《中华人民共和国宪法》的性质:

《中华人民共和国宪法》是中国第一部社会主义类型的宪法,以立法的形式保证中国沿着社会主义方向发展,为建立社会主义民主制度和法制制度奠定了初步基础。它是一部真正反映人民意志、代表人民利益的宪法,是中国人民为建设社会主义强国而奋斗的纲领。

我国的社会主义制度是怎样建立起来的:

(1)中国共产党领导中国人民经历28年的艰苦斗争取得了新民主主义革命的胜利,建立了新中国,这是中国社会主义制度建立的前提。

(2)1949年-1952年,党和领导人民巩固了人民民主政权,恢复了国民经济,为社会主义改造和社会主义建设创造了条件。

(3)1953年,党公布了过渡时期的总路线,规定了实现社会主义工业化和实现社会主义改造的任务,从1953年起,我国开始执行第一个五年计划,到1957年,一五计划超额完成,这为社会主义制度的建立和巩固奠定了物质基础。

(4)1954年,一届人大通过了《中华人民共和国宪法》,这是我国第一部社会主义类型的宪法,从法律上保证了我国的社会主义方向。

(5)1953年-1956年,国家完成了对农业,手工业和资本主义工商业的社会主义改造,生产资料私有制转变为生产资料公有制,社会主义制度在我国基本建立起来了。

《中华人民共和国宪法》的主要内容:

第一,坚持人民民主专政的制度。《宪法》明确规定:“中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家”;“中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会”;“全国人民代表大会、地方各级人民代表大会和其他国家机关,一律实行民主集中制”。《宪法》还明确规定,以共产党为领导的各民主阶级、各民主党派、各人民团体的广泛的人民民主统一战线,仍将继续发挥它的作用;规定一切国家机关和国家机关工作人员必须密切联系群众,为人民服务,接受人民群众的监督。这些规定充分表明新中国的性质是人民民主国家,人民行使权力的广泛性和真实性是任何资本主义的民主所无法比拟的。

第二,坚持社会主义改造的道路。《宪法》将中国共产党在过渡时期的总路线和总任务以法律的形式肯定下来,庄严宣布:“过渡时期的总任务是逐步实现国家的社会主义工业化,逐步完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。”并指出,国家通过社会主义工业化和社会主义改造,保证消灭剥削制度,建立社会主义社会。

第三,设置国家机构。《宪法》规定:全国人民代表大会是最高国家权力机关;设立国家主席;设立国务院,作为最高国家行政机关;设立地方各级人民代表大会和各级人民委员会,分别作为地方各级国家权力机关、行政机关;设立各级人民法院,作为各级审判机关;设立各级人民检察院,作为各级检察机关,等等。

第四,规定了公民的基本权利和义务。《宪法》规定:公民在法律上一律平等;公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由;有宗教信仰的自由;有居住和迁徙的自由;有劳动权、休息权、受教育权,等等。公民有遵守宪法、法律、劳动纪律、公共秩序的义务,有爱护和保护公共财产的义务,有保护祖国、依法服兵役的义务,等等。此外,《宪法》还对坚持各民族一律平等的原则、中国的外交政策等作了具体规定。

1978年12月召开的党的十一届三中全会,重新确立了解放思想、实事求是的思想路线;作出了把党和国家工怅重点转移到社会主义现代化建设上来和实行改革开放的战略决策;决定调整国民经济,加快发展农业,发展科技、教育。全会还审查和解决了历史上遗留的一批重大问题和一些重要领导人的功过是非问题;决定加强党的领导机构,强调党中央和各级党委的集体领导,健全党的民主集中制和党规党法,成立中央纪律检查委员会。十一届三中全会是新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折,也是共和国历史上的一个伟大转折。

党的八大与十一届三中全会的共同点和影响:

1、共同点:都提出了集中力量发展社会生产力的任务。

2、影响:

(1)党的八大召开于世界经济与科技迅速发展、国内三大改造进入尾声的1956年。它对国内外形势和主要矛盾作了实事求是的分析,提出了集中力量发展社会生产力,实现国家工业化,逐步满足人民日益增长的物质和文化需要的任务,是探索社会主义建设道路的良好开端。八大后,社会主义建设蓬勃开展,可惜受到“左”倾错误思想干扰,国民经济出现重大挫折。十一届三中全会是建国以来党的历史上具有深远意义的伟大转折。它完成了党的思想路线、政治路线和组织路线的拨乱反正,是改革开放的开端。从此,中国历史进入社会主义现代化建设新时期,建设成就日新月异、辉煌灿烂。

(2)十一届三中全会是“建国以来具有深远意义的伟大转折”。 从党的指导思想看,十一届三中全会确定了实事求是的马克思主义思想路线,改变了文革期间以及以前“左”倾错误思想路线;对文革中的错误进行彻底纠正,完成了党的思想路线、政治路线和组织路线的拨乱反正;从党的工作重心看,以经济建设为中心代替了文革十年的以“阶级斗争为纲”,是改革开放的开端。从此,中国历史进入社会主义现代化建设的新时期。总之,十一届三中全会是建国以来党的历史上的伟大转折。

十一届三中全会:

1、时间:1978年12月

2、地点:北京

3、背景:

(1)文化大革命积累了许多严重的政治问题和社会问题,人们要求纠正“文化大革命”的错误。

(2)当时中央的主要领导人仍然坚持“左”的错误,提出“两个凡是”。

(3)关于真理标准问题的大讨论,是当代一次思想解放运动,解放了人们思想。

4、内容:

(1)思想上:彻底否定“两个凡是”的方针,重新确立解放思想、实事求是的指导思想;

(2)政治上:停止使用“以阶级斗争为纲”的口号,作出把党和国家的工作重心转移到社会主义现代化建设上来和实行改革开放的重大战略决策;

(3)组织上:形成以邓小平为核心的党中央第二代领导集体。

5、历史意义:

十一届三中全会是建国以来党的历史上具有深远意义的伟大转折,是我国改革开放的开端。从此,我国走上了建设中国特色社会主义的正确道路,进入社会主义现代化建设的新时期。

6、认识:

(1)我国社会主义建设道路的探索历经曲折。

(2)社会主义建设要从国情出发,理论联系实际,遵循经济发展的客观规律。

(3)以经济建设为中心。改革开放是强国之路,富民之路。

(4)中国共产党是善于自我完善,与时俱进,实事求是的政党。

十一届三中全会:

改革开放:

改革开放,是1978年12月十一届三中全会起中国开始实行的对内改革政策、对外开放的政策。改革开放包括对内改革和对外开放。中国的对内改革首先从农村开始,安徽省凤阳县小岗村开始实行“农村家庭联产承包责任制”,拉开了我国对内改革的大幕;对外开放是中国的一项基本国策,中国的强国之路,是社会主义事业发展的强大动力。

改革开放的实质是:

解放和发展社会生产力,提高综合国力,进一步解放人民思想,建设有中国特色的社会主义。

近现代和现代化建设开放的不同:

1、本质不同

①前者严重地践踏了我国的主权,后者体现了平等互利的原则;

②前者“开放”中国是被动的,后者“开放”中国是主动的;

③前者发生在中国开始沦为半殖民地半封建社会时期,后者发生在社会主义时期;

④前者属于外国的侵略行为,后者则属于中国的自主行为

2、结果不同

前者开放使中国开始沦为半殖民地半封建社会;后者开放促进中国经济的迅速发展,提高了中国的综合国力。

改革开放内容:

改革开放是邓小平理论的重要组成部分,中国社会主义建设的一项根本方针。改革,包括经济体制改革,即把高度集中的计划经济体制改革成为社会主义市场经济体制;政治体制改革,包括发展民主,加 改革开放的试验省—广东(14张)强法制,实现政企分开、精简机构,完善民主监督制度,维护安定团结。开放,主要指对外开放,在广泛意义上还包括对内开放。改革开放是中国共产党在社会主义初级阶段基本路线的基本点之一,是中国走向富强的必经之路。对中国的经济发展有着巨大影响。

改革开放的历史意义:

1、改革开放是决定当代中国命运的关键抉择,是新的伟大革命。

2、改革开放最根本的意义在于解放了思想、实现了思想的解放。

3、改革开放最伟大的成果即思想解放的结晶就是开辟了道路、创新了理论。

4、纪念改革开放的现实意义在于进一步解放思想以进一步推进改革开放、发展中国特色社会主义。

社会主义市场经济是中华人民共和国在改革开放后用来描述其经济形式的官方术语。由1992年,邓小平到深圳南巡时确立。是同社会主义基本社会制度结合在一起的,市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。

社会主义市场经济的特点:

1.社会主义市场经济是在公有制为主体、多种所有制经济共同发展的条件下运行的。

2.社会主义市场经济个人收入的分配以按劳分配为主,目标是实现共同富裕。 社会主义市场经济以公有制为主体,决定了整个社会分配是按劳分配为基本形式。而资本主义市场经济下的分配原则是按资分配。

3.社会主义市场经济能维护整体利益的一致性。

社会主义市场经济的建立:

(1)1992年,面对东欧巨变,苏联解体,中国的社会主义改革到了一个由初期到中期的关键时刻。当年,邓小平到南方各省视察,发表了著名的南巡谈话,指出改革的“三个有利于”标准,社会主义的本质,发展的意义,市场与计划的辨证关系(不是判断社会性质的标准),这有利于解放全国人民的思想,为下一步的改革奠定基础。

(2)1992年,中共十四大召开,明确指出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。

(3)1993年中共十四届三中全会召开,规定我国国有企业改革的目标——建立现代企业制度。

(4)1997年中共十五大召开,指出我过基本经济制度是以公有制为主,多种所有制经济共同发展。

亚太经济合作组织(Asia-PacificEconomicCooperation,简称APEC)是亚太地区最具影响的经济合作官方论坛。也是亚太地区最高级别的政府间经济合作机制。总部设在新加坡。它在推动区域贸易投资自由化,加强成员间经济技术合作等方面发挥了不可替代的作用。它是亚太区内各地区之间促进经济成长、合作、贸易、投资的论坛,始设于1989年,现有21个成员经济体。亚太经合组织是经济合作的论坛平台,其运作是通过非约束性的承诺与成员的自愿,强调开放对话及平等尊重各成员意见,不同于其他经由条约确立的政府间组织。

中国承办亚太经合组织会议(APEC)

1.原因:

随着社会主义现代化建设的迅速发展和综合国力的提高,在国际事务中发挥越来越重要的作用。

2.时间:

2001年10月21日

3.地点:

上海

4.主题:

“新世纪、新挑战、参与、合作、促进共同繁荣”

5.内容:

(1)讨论了全球和地区经济形势、面向新世纪的亚太经合组织政策框架等问题;

(2)通过了《上海共识》。

(3)会议结束时,江泽民宣读了亚太经合组织《领导人宣言》。

6.意义:

上海亚太经合组织会议中国迄今举行的规模最大、规格最高的多边外交活动。

亚太经济合作组织:

与“史料能帮助我们深入理解时代主题。据所学知识回答问题。(1)...”考查相似的试题有:

- 下表所反映的战役是[ ]A.台儿庄战役B.平型关大捷C.徐州会战D.百团大战

- 台儿庄战役和百团大战是抗日战争时期的两次重要战役,它们既有相同点,又有不同点。试从战役形式、战役目标、战役结果三个方...

- 人民解放军“关门打狗”,同国民党军队决战东北是指[ ]A.辽沈战役B.平津战役C.淮海战役D.渡江战役

- 图片真实记录历史。下图反映的是人民解放军[ ]A.解放天津B.解放北平C.解放南京D.解放大上

- 我国今天的社会主义现代化建设是从第一个五年计划开始的,“一五”计划取得了伟大的建设成就。对“一五”计划影响的表述正确的是[...

- 建设西藏。实现各民族共同繁荣是我国政府工作的一贯目标,为了加快西藏的建设,我国曾修筑了青藏、新藏、康藏三条入藏公路,...

- 下图的情景在中国广泛流行和最后终止分别是在[ ]A、革命战争年代和新中国结束后B、土地改革时期和第一个五年计划后C、“文化大...

- 中国共产党注意理论创新,把邓小平理论确立为党的指导思想是在( )A.中共“十二大”B.中共“十三大”C.中共“十四大”D.中共“...

- 材料一 1949年3月23日上午,从西柏坡动身前往北京的时候,毛泽东同志说:“今天是我们进京赶考的日子。”这是一句意味深长的话...

- 阅读材料:材料一:从一九四九年十月中华人民共和国成立到一九五六年,……党确定的指导方针和基本政策是正确的,取得的胜利是...