本试题 “阅读下列材料:材料一 从1953年以来,我国市场上出现了若干种日用消费品供不应求的现象。1953年上半年,在小麦遭受冻灾的地区,粮食的供求状况很紧张,下半年...” 主要考查您对第一个五年计划

社会主义市场经济体制的建立(“南方谈话”)

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 第一个五年计划

- 社会主义市场经济体制的建立(“南方谈话”)

第一个五年计划含义:

简称“一五计划”,是1953—1957年发展国民经济的计划是中国的第一个五年计划,是根据党在过渡时期的总路线和总任务而制定的,也是在党中央的直接领导下,由周恩来、陈云同志主持制定的。它是以实现社会主义工业化为中心的,基本任务是:

集中主要力量发展重工业,建立国家工业化的初步基础;

有步骤地对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。其特点是优先发展重工业。

第一个五年计划反映了人民要求迅速把中国建设成为社会主义工业国的强烈愿望。第一个五年计划制订后,对三大改造、基本建设、工农业发展和交通便捷做出了突出贡献,使得中国的近代化水平明显提高。

第一个五年计划:

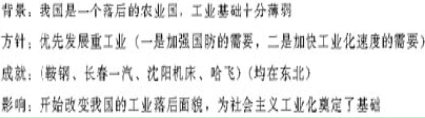

1、背景:(1)1949年-1952年,党和政府用了三年的时间完成了国民经济的恢复工作,为国家开展有计划的经济建设创造了条件。

(2)新中国工业基础薄弱,在当时各资本主义国家的重重封锁之下,只有优先发展重工业,才能自立于民族之林。

2、时间与目的:

1953年-1957年年为了有计划的进行社会主义建设,党和政府实施了第一个五年计划。

基本任务:集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础;相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业;相应地培养建设人才。

3、建设成就:

①1953年底,鞍山钢铁公司大型轧钢厂等三大工程建成投产;

②1956年底,长春第一汽车制造厂建成投产;

③中国试飞成功第一架喷气式飞机;

④沈阳第一机床厂建成投产;

⑤1957年,武汉长江大桥建成;

⑥川藏、青藏、新藏公路建成;

⑦形成了以鞍山钢铁公司为中心的东北工业基地,沿海地区原有的工业基地得到加强,在华北、西北建立了一批新工业基地。

从此,我国开始改变了工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

4、意义:

我国开始改变工业落后的面貌,为社会主义工业化奠定了初步基础。

第一个一五年计划:

一五计划中,重工业在东北地区发展迅速的原因:

1.历史因素:东北地区的工业在民国就有发展,并且受到抗日战争,解放战争的波及较少,工业基础好。

2.地理因素:东北地区自然资源丰富,有着优质的煤、铁资源。

3.政策因素:中共的制订的正确的方针。 4.外国因素:苏联对中国援助,由于苏联离东北地区最近,便于交流的展开。

社会主义市场经济体制:

就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础作用,使经济活动遵循价值规律的要求,适应供求关系的变化;通过价值杠杆和竞争机制的功能,把资源配置到效益较好的环节中去,并给企业以压力和动力,实现优胜劣汰;运用市场对各种经济信号反应比较灵敏的优点,促进生产和需求的及时协调。

计划经济体制:

就是计划机制在资源配置中起基础性作用,而且几乎在全社会的范围内排斥市场机制调节资源配置的作用。在这种经济体制下,经济资源首先集中在政府手中,然后由政府根据实现宏观经济目标的需要,通过各级政府部门逐级向下分配,最终跟着下达给企业的生产计划分配到各个企业。

社会主义市场经济体制的建立:

1、背景:20世纪80年代末到90年代初,中国的改革开放面临着复杂的国内外形势。

(1)国内:改革遇到重重阻力

(2)国际:东欧剧变,苏联解体,世界社会主义运动遭遇挫折

2、过程:

(1)提出:南方谈话

(2)经济体制改革目标确立:中共十四大明确提出:我国经济体制改革目标是——建立社会主义市场经济体制。

(3)基本框架确立:十四届三中全会通过决议

(4)理论进一步完善:

十四届三中全会通过《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决议》;

十五大提出:以公有制为主体,多种所有制共同发展是我国社会主义初级阶段的基本经济体制

(5)市场经济体系的基本建立:21世纪初95%以上的商品和资源实现了市场配置。

3、历史意义:

(1)调动了积极性,极大地解放了社会生产力,推动了国民经济的迅速发展。

(2)中国国际地位不断提高。

(3)人民生活总体上达到了小康水平。

南方谈话节选:

十二大提出计划经济为主,市场调节为辅;

十二届三中全会指出商品经济是社会经济发展不可逾越的阶段,我国社会主义经济是公有制基础上的体制应该是计划与市场内在统一的体制;

十三届四中全会后,提出建立适应有计划商品经济发展的计划经济与市场调节相结合的经济体制和运行机制。

我们要建立的社会主义市场经济体制,就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用,使经济活动遵循价值规律的要求,适应供求关系的变化;

通过价格杠杆和竞争机制的功能,把资源配置到效益较好的环节中去,并给企业以压力和动力,实现优胜劣汰;

运用时常对各种经济信号反应比较灵敏的优点,促进生产和需求的及时协调。同时也要看到市场有起自身的弱点和消极方面,必须加强和改善国家对经济的宏观调控。我们要大力发展全国的统一市场,进一步扩大市场的作用,并依据客观规律的要求,运用好经济政策、经济法规、计划指导和必要的行政管理,引导市场健康发展。

与“阅读下列材料:材料一 从1953年以来,我国市场上出现了若干种...”考查相似的试题有:

- 阅读材料,回答问题。材料一 清朝奉行“率天下农民竭力耕耘”“使人力无遗而地力殆尽”的政策,多次颁令实行矿禁,并用“处处皆关...

- 阅读下列材料:新中国成立以来,中国共产党人不断地探索社会主义的建设道路。十一届三中全会以后,邓小平带领中国人民进行经...

- 建国以来,中国农村经历了从“干部敲破钟,社员不出工”到“不用敲钟,不用派工,农民赛着往前冲”的巨大变化。这一变化的主要动...

- 从1978年到1992年,历经十多年的探索和实践,中国特色社会主义道路有了明确方向。这里的方向是指( )A.对内改革对外开放B....

- 概括指出1949~1952年底、1956~1978年以及1978年以后三个阶段,我国所有制结构的基本状况,并分析其对当时国民经济发展所起...

- 下表反映了1979—1981年我国农业、轻工业和重工业在工农业总产值中所占比重的变化情况。导致这一时期国民经济比例发生变化的主...

- 1992年初,邓小平在南方谈话中指出:“社会主义的本质是,解放生产力,发展生产力。消除剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕...

- 1992年邓小平讲“证券、股市,这些东西空间好不好,有没有危险,是不是资本主义独有的东西,社会主义能不能用?允许看,但要坚...

- 中国共产党在革命和建设中,创造性地把马克思主义普遍真理同本国具体实践相结合的有①开辟“工农武装割据”道路 ②对民族资本家的...

- 苏联新经济政策、美国罗斯福新政、中国的改革开放都是具有“里程碑”意义的改革,它们都[ ]A.充分发挥了计划经济特有的优势B....