本试题 “宣传画形象而又浓缩地表现着不同时代的内容和特征,下面是新中国不同历史时期的宣传画,按照时代的先后顺序出现最晚的是[ ]A、B、C、D、” 主要考查您对大跃进和人民公社化运动

国民经济的劫难(文化大革命)

互联网的兴起

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

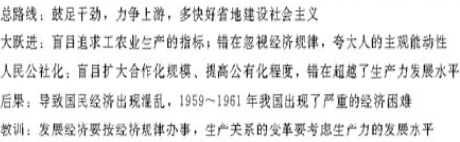

- 大跃进和人民公社化运动

- 国民经济的劫难(文化大革命)

- 互联网的兴起

大跃进运动:

1958-1960年全国范围里试图在工业和农业上“跃进”的社会主义建设运动。1958年5月八大二次会议后在全国展开。8月北戴河政治局扩大会议以后达到高潮、“大跃进”的标志是高指标、瞎指挥、浮夸风和共产风,大跃进的后果使得这场运动最终难以为继,钢、铁合格率低下,大量资源遭到浪费,从1950年冬开始,这场脱离实际运动逐渐停止。

人民公社制度:

“大跃进”期间创造出的一套政治和社会管理组织形式。1958年,河南、河北、山东等地将高级社合并为大社,受到毛泽东肯定,后来被统一称为人民公社。其特点是规模大、公有化程度高、实行供给制与工资制相结合的分配制度、组织军事化,行动战斗化、生活集体化。由于缺乏激励机制,人民公社制度没有推动农业生产率的提高。

大跃进运动的特点:

片面追求工农业生产和建设的高速度,不断地大幅度地提高修改指标。

人民公社化运动的实质:

人民公社化运动,是“大跃进”在农村的扩大与翻版的,是一场生产关系的“大跃进”,这是企图通过人民公社,使中国早日过渡到共产主义。

但是由于严重脱离了中国历史发展阶段,不但没有达到它预期的目标,反而使社会主义建设事业遭受严重挫折,给人民的生活带来巨大灾难。

人民公社化运动的特点:

1、一“大”二“公”规模大,在全国农村盛行,把农民的一切全部收归公社所有。

2、把农、工、商、学、兵结合在一起,实行组织军事化,行动战斗化,生活集体化。

3、强化自给型经济。

农业合作社和人民公社的区别:

农业合作社是把农民土地所有制改为集体所有制,是社会主义农村建立的标志;

人民公社的特点为“一大二公”,实际上是追求平均主义,它是探索建设社会主义道路过程中的失误,其实质是“大跃进”在农村的翻版和扩大。

大跃进和人民公社化运动的比较:

1、1958年社会主义建设总路线提出来后,党和国家的主要领导人对当时的形势认识错误,片面强调“快”,违背客观经济规律,导致了在社会主义建设探索中“左”倾错误的泛滥,出现了大跃进和人民公社化运动。

在经济建设中发动了以高指标为主要标志的大跃进运动;

在政治领域则掀起了人民公社化运动,造成了党在探索社会主义建设道路中的严重失误。

2、大跃进运动是八大二次会议后开始的,是在经济领域追求高速度、高指标。在农业领域表现为“以粮为纲”,浮夸成风,在工业领域表现为“以钢为纲”,全民大炼钢铁运动。核心是全民大炼钢铁。先从农业领域开始再发展到工业领域。这次运动违背客观规律,拔苗助长,结果造成资源浪费,冲击正常生产,国民经济比例严重失调,使社会主义经济建设遭到重大损失,人民生活受到了极大的影响。

3、农村人民公社化运动是在1958年8月北戴河会议上通过的决议,由原来的农业生产合作社过渡到人民公社,急于向共产主义过渡。可以说是大跃进的产物。是农村所有制形式的变革,属于政治范畴,是生产关系的变革,表现为大刮共产风、“一大二公”。此次生产关系的变革,超越了当时生产力发展的水平和群众觉悟的思想水平,不切合实际,搞平均主义,实际了损害了广大群众的利益,最终造成生产混乱、生产力水平下降,破坏了国民经济,人民生活十分困苦。它实际是大跃进在农村的翻版和扩大。

4、大跃进和人民公社化运动都说明当时对社会主义初级阶段经济建设和社会发展的认识存在很大的盲目性,都忽视了经济建设的客观规律,助长了浮夸、蛮干的风气,二者是独立的两个历史事件,都是社会主义革命建设的探索活动,都是我国经济建设中的严重失误。二者共同的表象是追求高速度、高指标,实质是一个体现在经济领域,一个体现在政治领域。

左倾错误:

1、表现:1958年八大二次会议提出社会主义建设总路

2、1958年的大跃进运动(以大炼钢铁为中心)和人民公社化运动(以“一大二公”为特点)

(1)特征:高指标、瞎指挥、浮夸风、共产风

(2)危害:造成国民经济比例严重失调;严重破坏生态环境;挫伤人民的生产积极性;1959—1961年三年经济困难

大跃进运动:

1、形成原因:

(1)社会主义总路线的提出。

(2)人民迫切要求改变落后的经济文化状况。

(3)党的领导人急于求成,忽视客观规律。

(4)国内反“右倾”斗争扩大化后,开明人士不敢提出反对意见。

2、表现:

(1)农业方面,提出了不切合实际的计划指标,并开始大办人民公社,有的虚报水稻亩产65127公斤。

(2)工业方面,工业方面的大跃进以全民“大炼钢铁”运动为中心。只求数量不求质量,浪费了大量的人力、物力资源,破坏了环境,国家财政出现了赤字。

3、影响:

“大跃进”是我国在探索社会主义建设道路过程中出现的失误,是前进中遭遇的重大挫折。“大跃进”造成了国民经济比例的严重失调,使社会主义经济建设遭到重大损失,使人民生活遭到了极大的影响。

人民公社化的影响:

人民公社造成的严重后果大办人民公社超出当时的生产力和群众觉悟的水平,搞平均主义,实际上损害了群众利益,最终造成了生产混乱、生产力下降。

大跃进”与“人民公社化”运动的经验教训:

1、“大跃进”的经验教训在于:党对社会主义建设的客观规律还缺乏认识,对社会主义建设的长期性和艰巨性缺乏必要的思想准备,对冒进思想在建设中所带来的危害认识不足;必须注意处理好国家建设和人民生活的关系,否则会严重挫伤人民群众的积极性。

2、“人民公社化”运动的经验教训在于:要认清社会主义的本质,不能混淆社会主义和共产主义两个不同历史阶段,不能片面追求公有化程度,贫穷不是社会主义,平均主义也不是社会主义。

二者共同说明:

探索中国式的社会主义建设道路过程中,生产力的变革,要符合客观经济规律,不能急于求成;

生产关系的变革,要与当时的生产力水平相适应,不能超越当时的生产力水平。要坚持在综合平衡中稳步前进的建设方针、有计划有比例地发展国民经济,坚持实事求是,一切从实际出发。

大跃进和人民公社化运动:

文化大革命:

1、时间:1966——1976年

2、原因:“左”倾错误恶性膨胀的结果。

3、表现:严重干扰和破坏国民经济建设,人民生活水平长期在低水平线上徘徊。

4、内容:

①1967年、1945年国民经济呈下降趋势。

原因:“文革”动乱扩展到经济领域。

②1973年,国民经济的发展趋势;复苏。

原因:周恩来主持中央日常工作,着手恢复调整国民经济。

③1975年,国民经济的发展趋势;迅速回升。

原因:邓小平主持中央日常工作,提出全面整顿的思想。

动乱中的国民经济:

1、国民经济的严重破坏:

由于文化大革命大大超出了文化范围和文化手段,扩大到了经济领域后,严重冲击了正常的经济秩序。

表现:

经济工作瘫痪;

政策、制度被废除;

交通运输堵塞;

工农业损失巨大。仅1967年和1968年两年时间里,工农业生产总值损失超过一千亿元。

2、国民经济的调整:

九一三事件后,周恩来主持日常工作,在批林时,提出批极左思潮,着手恢复国民经济,积极解放干部。到1973年,国民经济形势出现了复苏的局面。

3、“批林批孔”运动:

正当经济好转时,江青等开展了“批林批孔”运动,把矛头指向周恩来。

4、邓小平的全面整顿:

1975年,邓小平主持日常工作,明确提出全面整顿的思想,其实质是系统纠正文革的错误。国民经济迅速回升。

但不久,由于“四人帮”的干扰和毛泽东对邓小平的全面整顿不满,邓小平再次被打倒,刚刚稳定的局势再度陷入混乱。

5、文革时期经济建设能取得一定成绩的原因:

①周恩来、邓小平主持工作时的努力。

②广大干群对左倾错误的抵制。

“文化大革命”十年间我国经济遭到严重破坏的情况:

“文化大革命”严重破坏了社会生产的正常进行。“文革”中推行的一整套“左”的政策,违背了客观经济规律,极大地挫伤了广大人民建设社会主义的积极性,严重阻碍了生产的发展。1977年12月20日,李先念同志在全国计划会议上说过:“文化大革命”动乱十年,在经济上,只是国民收入就损失人民币5000亿元。这个数字相当于建国30年全部基本建设投资的80%,超过了建国30年全国固定资产的总和。

国民经济形势好转:

九一三事件发生后,周恩来在毛泽东支持下主持中央工作。为纠正“左”倾错误而努力,他支持解放干部,调整经济建设计划,扭转国民经济遭严重破坏的局面,恢复文教科技部门的正常工作。

在周恩来的筹划下,经过1972年和1973年两年的努力,国民经济形势有所好转。

1973年国民经济计划主要指标都完成和超额完成。

1973年工农业总产值达到3968亿元,比上年增长9.2%。粮食产量达26494万吨,比上年增长10.2%,棉花达2562万吨,比上年增长30.8%;

钢产量2522万吨,比上年增长7.9%;

原煤达41700万吨,比上年增长1.7%。

基本建设投资总额338.1亿元,比上年增长3.1%。国家财政收入809.7亿元,总支出809.3亿元,结余4000万元。

1973年是这几年中国民经济形势最好的一年。

但由于江青一伙利用毛泽东关于批林彪“极右”的错误,把周恩来所采取的一系列正确政策诬陷为“黑线回潮”,把斗争矛头指向周恩来,这样国民经济好转的势头又被打断。

1975年1月,四届人大召开以后,周恩来病重住院治疗,邓小平在毛泽东支持下,实际开始主持党和国家的日常工作。他坚决同江青集团作斗争,努力抵制“左”的错误,坚持全面整顿,使国民经济由停滞、下降迅速转向回升。工农业生产有了较快发展。1975年,全国工农业总产值4504亿元,比上年增长11.9%。其中,工业总产值3219亿元,比上年增长15.1%;

农业总产值1285亿元,增长4.6%。主要产品产量:粮食增产6900万吨,钢增产278万吨,原煤增产6900万吨,原油增产1221万吨,铁路货运量增加10183万吨……这是继周恩来主持中央日常工作以后,出现的又一次新的转机。

互联网的兴起:

1、兴起:互联网诞生于20世纪60年代末,90年代以后风靡全球。1994年,中国正式接人互联网。

2、功能:互联网具有迅速传播信息的功能,被称为“第四媒介”。网络媒介可以集文字、图像、声音于一体,还能模拟三维动态效果,具有很强的表现力和感染力。

3、特点:互联网可以高度互动,双向传受,传者与受者之间可以通过电子邮件、聊天室等方式及时沟通,人们还可以上网参与讨论,随时发表自己的意见。

中国进入互联网时代:

1、表现:应用领域越来越广;上网计算机总数和上网用户总数迅速增加

2、影响:改变着传统社会生活;改变着人们的价值观及认识世界、思考思考问题的观点和方法

网络的优势:

1、集报纸、广播和电视的优势于一体;

2、费用低廉;

3、可以高度互动,双向传受;

4、可以更主动、更便捷和最大限度地获取信息。

互联网产生的社会影响:

1、促使知识经济的产生和发展,导致传统产业不断得到更新改造。知识经济成为国民经济中发展最快的部门,而且创造的社会财富占据了国民生产总值的相当大的部分;命名知识产权的保护得到空前的重视,对劳动者的知识水平和文化素质的要求也逐渐提高;知识对社会经济的作用日益加强,促使了传统产业不断得到更新改造。

2、引发了工作和生活方式的革命:人们的工作方式不仅突破了空间限制,而且提高了效率,增加了乐趣;人们的生活方式更加丰富多彩,社会交往方式也发生了变化。

3、引发了教育和学习方式的革命:互联网不仅使传统的学校教育更加完善,而且使远程教育成为可能,从而引发了一场教育和学习的革命。

4、促使人们的思维方式变化:现代信息技术的发展使人们对生产、生活、社会交往的形式等多方面的认识发生变化,从而改变着人们的思维方式。

互联网之父──蒂姆·伯纳斯·李:

当人们谈及“信息时代”、“网络时代”时,会不约而同地想起比尔·盖茨、迈克尔·戴尔、雅虎的杨致远和亚马孙的贝佐斯,却很少有人提到互联网的创始人蒂姆·伯纳斯·李。然而,正是由于蒂姆的贡献,才促使了信息革命的发生,使互联网由少数精英使用的信息传输渠道,变成了供全世界所有人共用的知识百科全书。

1976年,从小就与电脑结下了不解之缘的蒂姆从牛津大学物理系毕业后,供职于英国一些高技术公司。1984蒂姆来到位于瑞士日内瓦的欧洲粒子物理研究所(CERN)担任软件咨询工程师。在此期间,他为自己的资料存储设计了一个使用随机联想作为信息存储方式的软件,取名为“询问(Enquire)”。这个程序从未公开过,但它构成了日后互联网概念的基础。

1989年,他提出了一个称之为“WorldWideWeb”的全球超文本项目计划,以便人们能够将各自的信息通过超文本网络共享。他以自己的“询问”软件为基础,从1990年10月开始工作,仅用了两个月时间,就完成了第一个超文本浏览程序的编写。1992年夏天,这个软件在互联网上公开使用。

虽然媒体很少提到蒂姆·伯纳斯·李,但人们的确没有忘记他。仅自1995年以来的5年间,即获得了不下20种学术称号和奖励。1999年,蒂姆的《编织互联网》一书,当年即被《商业周刊》评为最佳10本商业书籍之一,《时代》周刊评选20世纪百名最有影响的人物时,蒂姆·伯纳斯·李作为发明家名列其中。不久前,美国《网络计算》杂志评选在过去10年中对电脑业影响最大的10个人时,蒂姆又位居第一。人们称他为“互联网之父”。2004年首届芬兰“千年技术奖”的颁奖仪式上,蒂姆·伯纳斯·李成为获此殊荣的第一位科学家。

与“宣传画形象而又浓缩地表现着不同时代的内容和特征,下面是新...”考查相似的试题有:

- 社会主义建设时期(1956-1976年),我党曾犯了两次严重的“左”倾错误,给社会主义建设事业造成了巨大的挫折与损失,带给了人们...

- 我国是一个农村人口占绝大多数的国家。农村经济的发展,农村的稳定和农民生活的改善,关系到国家的稳定和现代化建设成败的全...

- 漫画是一种特殊的艺术形式。下面三组漫画是中外不同时期社会面面观的反映。材料一:图一《沉默的强盗》(骷髅在飘着废弃物、...

- 下图所反映的历史信息有①弘扬中华传统美德②国家经济面临困难③国家处于战争时期④存在个人崇拜现象[ ]A.①③④B.①②③C.①②④D.②③④

- 某同学在一篇名为《我的爷爷》的作文中写到,“我的爷爷出生于1925年,l5岁参加工农红军闹革命(①),之后跟随部队参加了平型...

- 1958年毛泽东说我们....是先生叫出来的学生事务中明些,后来者居上!我看我们的共产主义,可能比不苏联提前来到。为了实现后...

- 中国是一个农业大国,下图对研究中国农业发展史来说[ ]A.是重要的原始资料B.是虚假的人造史料C.没有任何史料价值D.反映了...

- 春联是中国特有的文学艺术形式,也折射出了历史的变迁,具有很强的时代性。据此判断以下春联出现的先后顺序是①责任种田,五谷...

- 新中国建立后电影创作第一个辉煌时期是( ) A.20世纪50年代 B.20世纪60年代 C.20世纪80年代 D.20世纪90年代

- 现在有网友认为,“你的粉丝超过了100,你就是一本内刊;超过1 000,你就是个布告栏;超过1万,你就是一本杂志;超过10万,你...