本试题 “下列命题不是真命题的是( ) A.一组数据-2,-1,0,1,2的方差是3 B.要了解一批新型导弹的性能,采用抽样调查的方式 C.购买一张福利彩票,中奖.这是一个...” 主要考查您对方差

随机事件

概率的意义

命题,定理

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 方差

- 随机事件

- 概率的意义

- 命题,定理

是各个数据与平均数之差的平方和的平均数。

在概率论和数理统计中,方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度。

在许多实际问题中,研究随机变量和均值之间的偏离程度有着很重要的意义。

设有n个数据各数据x1,x2,…,xn各数据与它们的平均数的差的平方分别是

,

, ,…,

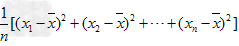

,…, ,我们用它的平均数,即用

,我们用它的平均数,即用 来衡量这组数据的波动大小,并把它叫做这组数据的方差,记作

来衡量这组数据的波动大小,并把它叫做这组数据的方差,记作 。

。方差特点:

(1)设c是常数,则D(c)=0。

(2)设X是随机变量,c是常数,则有D(cX)=(c2)D(X)。

(3)设 X 与 Y 是两个随机变量,则

D(X+Y)= D(X)+D(Y)+2E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}

特别的,当X,Y是两个相互独立的随机变量,上式中右边第三项为0(常见协方差),

则D(X+Y)=D(X)+D(Y)。此性质可以推广到有限多个相互独立的随机变量之和的情况。

(4)D(X)=0的充分必要条件是X以概率为1取常数值c,即P{X=c}=1,其中E(X)=c。

(5)D(aX+bY)=a^2DX+b^2DY+2abE{[X-E(X)][Y-E(Y)]}。

意义:

在样本容量相同的情况下,方差越大,说明数据的波动越大,越不稳定。

标准差:

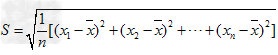

方差的算术平均根,即

,并把它叫做这组数据的标准差,它也是一个用来衡量一组数据的波动大小的重要的量。

,并把它叫做这组数据的标准差,它也是一个用来衡量一组数据的波动大小的重要的量。公式:

方差是实际值与期望值之差平方的期望值,而标准差是方差算术平方根。 在实际计算中,我们用以下公式计算方差。

方差是各个数据与平均数之差的平方的平均数,即s^2=(1/n)[(x1-x_)^2+(x2-x_)^2+...+(xn-x_)^2],其中,x_表示样本的平均数,n表示样本的数量,^,xn表示个体,而s^2就表示方差。

而当用(1/n)[(x1-x_)^2+(x2-x_)^2+...+(xn-x_)^2]作为样本X的方差的估计时,发现其数学期望并不是X的方差,而是X方差的(n-1)/n倍,[1/(n-1)][(x1-x_)^2+(x2-x_)^2+...+(xn-x_)^2]的数学期望才是X的方差,用它作为X的方差的估计具有“无偏性”,所以我们总是用[1/(n-1)]∑(xi-X~)^2来估计X的方差,并且把它叫做“样本方差”。

方差,通俗点讲,就是和中心偏离的程度!用来衡量一批数据的波动大小(即这批数据偏离平均数的大小)并把它叫做这组数据的方差。记作S².在样本容量相同的情况下,方差越大,说明数据的波动越大,越不稳定。

方差分析主要用途:

①均数差别的显著性检验;

②分离各有关因素并估计其对总变异的作用;

③分析因素间的交互作用;

④方差齐性检验。

随机事件:

事件可分为确定事件和不确定事件,不确定事件又称为随机事件。

在一定条件下,可能发生也可能不发生的事件。

事件和概率的表示方法:一般地,事件用英文大写字母A,B,C,…,表示事件A的概率p,可记为P(A)=P。

事件的概率:随机事件A的概率为0<P(A)<1。

随机事件特点:

1.可以在相同的条件下重复进行;

2.每个试验的可能结果不止一个,并且能事先预测试验的所有可能结果;

3.进行一次试验之前不能确定哪一个结果会出现。

注意:

①随机事件发生与否,事先是不能确定的;

②必然事件发生的机会是1;不可能事件发生的机会是0;随机事件发生的机会在0-1之间。

③要判断一个事件是必然事件、随机事件、还是不可能事件,要从定义出发。

一般地,在大量重复试验中,如果事件A发生的频率

会稳定在某个常数p附近,那么这个常数p就叫做事件A的概率,记作P(A)=p,概率从某种数量上刻画一个不确定事件发生的可能性的大小。

会稳定在某个常数p附近,那么这个常数p就叫做事件A的概率,记作P(A)=p,概率从某种数量上刻画一个不确定事件发生的可能性的大小。事件和概率的表示方法:一般地,事件用英文大写字母A,B,C,…,表示事件A的概率p,可记为P(A)=P。

事件的概率:必然事件的概率为1,不可能事件的概率为0,随机事件A的概率为0<P(A)<1。

注:(1)在n试验中,事件A发生的频率m满足0≤m≤n,所以0≤

≤1,故0≤P(A)≤1;

≤1,故0≤P(A)≤1;(2)P(A)=0表示事件A是不可能发生的事件,P(A)=1表示事件A是必然发生的事件;

(3)概率越大,表示事件发生的可能性越大;概率越小,表示事件发生的可能性越小;

(4)人们通常对随机事件进行大量的反复试验来研究概率,一般大量试验事件发生的频率可作为概率的估计值。

判断一件事情的语句,叫做命题。

命题的概念包括两层含义:

(1)命题必须是个完整的句子;

(2)这个句子必须对某件事情做出判断。

公理:

人们在长期实践中总结出来的得到人们公认的真命题,叫做公理。

定理:

通过真命题(公理或其他已被证明的定理)出发,经过受逻辑限制的演绎推导,证明为正确的结论的命题或公式,例如“平行四边形的对边相等”就是平面几何中的一个定理。

一般来说,在数学中,只有重要或有趣的陈述才叫定理,证明定理是数学的中心活动。相信为真但未被证明的数学叙述为猜想,当它被证明为真后便是定理。它是定理的来源,但并非唯一来源。一个从其他定理引伸出来的数学叙述,可以不经过证明成为猜想的过程,成为定理。

如上所述,定理需要某些逻辑框架,继而形成一套公理(公理系统)。同时,一个推理的过程,容许从公理中引出新定理和其他之前发现的定理。

在命题逻辑中,所有已证明的叙述都称为定理。

经过长期实践后公认为正确的命题叫做公理,用推理的方法判断为正确的命题叫做定理。

命题的分类:

(按正确、错误与否分)分为真命题(正确的命题),假命题(错误的命题),

所谓正确的命题就是:如果题设成立,那么结论一定成立的命题。

所谓错误的命题就是:如果题设成立,不能证明结论总是成立的命题。

四种命题:

1.对于两个命题,如果一个命题的条件和结论分别是另外一个命题的结论和条件,那么这两个命题叫做互逆命题,其中一个命题叫做原命题,另外一个命题叫做原命题的逆命题。

2.对于两个命题,如果一个命题的条件和结论分别是另外一个命题的条件的否定和结论的否定,那么这两个命题叫做互否命题,其中一个命题叫做原命题,另外一个命题叫做原命题的否命题。

3.对于两个命题,如果一个命题的条件和结论分别是另外一个命题的结论的否定和条件的否定,那么这两个命题叫做互为逆否命题,其中一个命题叫做原命题,另外一个命题叫做原命题的逆否命题。

相互关系:

1.四种命题的相互关系:原命题与逆命题互逆,否命题与原命题互否,原命题与逆否命题相互逆否,逆命题与否命题相互逆否,逆命题与逆否命题互否,逆否命题与否命题互逆。

2.四种命题的真假关系:

①两个命题互为逆否命题,它们有相同的真假性。

②两个命题为互逆命题或互否命题,它们的真假性没有关系(原命题与逆否命题同真同假,逆命题与否命题同真同假)

定理结构:

定理一般都有一个设定——一大堆条件。然后它有结论——一个在条件下成立的数学叙述。

通常写作「若条件,则结论」。用符号逻辑来写就是条件→结论。而当中的证明不视为定理的成分。

逆定理:

若存在某叙述为A→B,其逆叙述就是B→A。逆叙述成立的情况是A←→B,否则通常都是倒果为因,不合常理。若某叙述是定理,其成立的逆叙述就是逆定理。

若某叙述和其逆叙述都为真,条件必要且充足。 若某叙述为真,其逆叙述为假,条件充足。 若某叙述为假,其逆叙述为真,条件必要。

常用数学定理:

1、每份数×份数=总数

总数÷每份数=份数

总数÷份数=每份数

2、1倍数×倍数=几倍数

几倍数÷1倍数=倍数

几倍数÷倍数=1倍数

3、速度×时间=路程

路程÷速度=时间

路程÷时间=速度

4、单价×数量=总价

总价÷单价=数量

总价÷数量=单价

5 、工作效率×工作时间=工作总量

工作总量÷工作效率=工作时间

工作总量÷工作时间=工作效率

6 、加数+加数=和

和-一个加数=另一个加数

7 、被减数-减数=差

被减数-差=减数

差+减数=被减数

8 、因数×因数=积

积÷一个因数=另一个因数

9、 被除数÷除数=商

被除数÷商=除数

商×除数=被除数

小学数学图形计算公式:

1 、正方形 C周长 S面积 a边长

周长=边长×4 ;C=4a;

面积=边长×边长; S=a×a

2 、正方体 V:体积 a:棱长

表面积=棱长×棱长×6; S棱=a×a×6 ;

体积=棱长×棱长×棱长; V=a×a×a

3、 长方形 C周长 S面积 a边长

周长=(长+宽)×2 ;C=2(a+b) ;

面积=长×宽 ;S=ab

4 、长方体 V:体积 s:面积 a:长 b: 宽 c:高

表面积(长×宽+长×高+宽×高)×2; S=2(ab+bc+ca);

体积=长×宽×高 ;V=abc

5、 三角形 s面积 a底 h高

面积=底×高÷2 ;s=ah÷2

三角形高=面积 ×2÷底

三角形底=面积 ×2÷高

6、 平行四边形 s面积 a底 h高

面积=底×高 s=ah

7、 梯形 s面积 a上底 b下底 h高

面积=(上底+下底)×高÷2;s=(a+b)× h÷2

8、 圆形 S面积 C周长 ∏ d=直径 r=半径

周长=直径×∏=2×∏×半径; C=∏d=2∏r ;

面积=半径×半径×∏

9、 圆柱体 v:体积 h:高 s;底面积 r:底面半径 c:底面周长

侧面积=底面周长×高;

表面积=侧面积+底面积×2 ;

体积=底面积×高 ;

体积=侧面积÷2×半径

10、 圆锥体 v:体积 h:高 s:底面积 r:底面半径

体积=底面积×高÷3

与“下列命题不是真命题的是( ) A.一组数据-2,-1,0,1,2的...”考查相似的试题有:

- 数据3、1、x、-1、-3的平均数是0,则这组数据的方差是______.

- 一个不透明的袋子中装有3个黑球和2个红球,这些球除了颜色外都相同,搅匀后从袋子中随机摸出一个球,则摸到黑球的概率是 .

- 如图所示的两个转盘中,指针落在每一个数上的机会均等,那么两个指针同时落在偶数上的概率是( )(A) (B) (C) (D)

- 一个密码箱,它的密码由3个数字组成(每个数字都是0~9十个数字中的一个),若已知中间一个数字是6,第3个数字是奇数,则试一...

- 九年级某班组织班团活动,班委会准备买一些奖品.班长王倩拿15元钱去商店全部用来购买钢笔和笔记本两种奖品,已知钢笔2元/支...

- 一只小鸟自由自在在空中飞翔,然后随意落在下图(由16个小正方形组成)中,则落在阴影部分的概率是 。

- (2011广西崇左,21,10分)(本小题满分10分)目前我市“校园手机”现象越来越受到社会的关注.针对这种现象,市辖区某中学班主...

- 下列4个事件:①异号两数相加,和为负数;②异号两数相减,差为正数;③异号两数相乘,积为正数;④异号两数相除,商为负数.这4...

- 小明与小颖做如下的游戏:用一个均匀的小正方体骰子(每个面分别标有数字1,2,3,4,5,6),现任意掷出小正方体骰子.(1)...

- 四条线段长为2、3、4、5,从中选三条,能构成三角形的概率是( )A.34B.14C.12D.13