本试题 “2008年3月14日,拉萨发生了打砸抢烧暴力犯罪事件,严重破坏了拉萨正常的社会秩序,给拉萨人民群众生命财产带来了极大的损失。一个名为“藏青会”的激进“藏独”组...” 主要考查您对唐与吐蕃的关系

民族融合的发展

达赖、班禅和驻藏大臣

西藏和平解放

民族区域自治的实行,各民族共同发展

杜鲁门主义

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 唐与吐蕃的关系

- 民族融合的发展

- 达赖、班禅和驻藏大臣

- 西藏和平解放

- 民族区域自治的实行,各民族共同发展

- 杜鲁门主义

又称“长庆会盟碑”,于长庆三年(823年)在拉萨建立。频繁的战争削弱了吐蕃的势力,进入9世纪后,吐蕃开始由盛转衰,因此,吐蕃的赞普不断到唐朝请求会盟,结缔友好盟约。隆重的会盟先后在唐都长安和吐蕃国都逻些举行。盟文强调双方要“患难相恤,暴掠不作”,永远友好相处。在拉萨建立的唐蕃会盟碑,至今还屹立在大昭寺门前,这是汉藏两族人民友谊团结的珍贵物证。

唐朝与吐蕃的关系:

吐蕃是藏族祖先建立的一个王朝。7世纪前期,松赞干布做了吐蕃的赞普,统一了青藏高原,定都逻些。为巩固统治,他仿照唐朝的官制度,设置各级官府,建立了严密的军事组织,制定了严酷的法律,还命人创制了吐蕃文字。

贞观时期,松赞干布多次遣使向唐求婚。唐太宗把文成公主嫁给他。文成公主入吐蕃,带去了大批的手工艺品和多种生产技术、医药书籍,大大有利于吐蕃经济、文化发展。唐蕃自此结为姻亲之好,两百年间,新赞普即位,必请唐天子“册命”。

8世纪初,金城公主嫁与吐蕃赞普。9世纪,吐蕃与唐会盟。盟约里说:“患难相恤,暴掠不作。”史称“长庆会盟”。

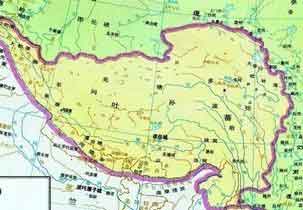

唐时期吐蕃全图:

松赞干布和唐蕃关系:

大量史料说明,松赞干布的雄才大略及远见卓识,主要表现在他看到了吐蕃的东、西、南、北四邻中,最值得学习和借鉴的是东方唐朝的中原文化和生产技术。迄今矗立于拉萨大昭寺前的唐蕃会盟碑所刻藏文中,在叙述了吐蕃王朝开拓疆土、征服邻地之后说:“南方门隅天竺(印度),西方大食,北方突厥、涅麦,均畏服(吐蕃),争相朝贡,俯首听命。”“东方有汉国,地极大海,日出之处,其国君与南面泥婆罗(尼泊尔)等国不同,教善德深。”这些碑文清楚地表明,吐蕃王朝视唐朝与被其畏服的南、西、北方邻国不同,对唐朝特别钦佩重视。正因为如此,从松赞干布开始的几代藏王均采取了主要与唐朝建立亲密关系的行动。

公元7世纪30年代,松赞干布首建奴隶制的吐蕃王国时,正值唐太宗贞观年间的太平盛世。唐朝封建社会高度发展的政治、经济、文化,对于整个东方世界以至欧洲都有巨大影响,引起了松赞干布的很大兴趣。松赞干布主动增进与唐朝的往来,大力吸取中原地区汉族先进的生产技术和文化。他几次派遣大臣向唐皇请婚后,于公元641年(贞观十五年)迎娶了唐太宗的宗室女文成公主。文成公主入藏时,唐皇以释迦牟尼佛像、珍宝、金玉书橱、经书、经典360卷作为嫁妆,传说还赠给各种宝器、食物以及卜筮典籍300种,识别善恶之明鉴,营造与工技著书60种,能治404种疾病的医方100种,医疗器具6种,医学论著4种,还赠送了大批绸帛、衣物。文成公主以车载释迦牟尼像,以大队骡马驮运唐皇的上述赠品,还带了大批工匠,携带多种谷物种子、牲畜入蕃。松赞干布亲自远道前往黄河源附近迎接文成公主。文成公主在沿途藏族地区曾经教过当地藏胞垦田种植、安设水磨、以草制绳索、制作甜食等等。文成公主经过长途跋涉到达拉萨时,吐蕃人民万人空巷喜迎这位汉妃。文成公主博学多才,笃信佛教,在拉萨大兴土木,由她选址、设计,建成了大昭寺、小昭寺,深受藏民敬爱。文成公主入藏后,松赞干布又从汉族地区引进了碾磨、纸墨等生产技术,中原的农具制造、纺织、制陶、冶金、建筑等生产技术也陆续传到吐蕃。至今,广大藏族人民还能根据先辈的传述,说文成公主曾经在何地教过吐蕃妇女纺织、刺绣等动人的故事。松赞干布在创制藏文的同时,还派遣贵族子弟到长安学习诗书,聘请汉族文人入蕃代典奏疏。这一切,自然大大提高了吐蕃社会的生产力,促进了吐蕃经济、文化的发展。

公元649年,唐太宗卒,唐高宗即位,唐朝派使入蕃告哀,松赞干布特派专使吊祭,献金银珠宝15种置于太宗灵前,并致书唐朝司徒长孙无忌称:“天子初即位,若臣下有不忠之心者,当勒兵以赴国除讨。”

公元704年,藏王尺带珠丹即位,又多次派遣官员到长安向唐朝为藏王请婚。公元710年(景龙四年),唐中宗允以金城公主嫁给尺带珠丹。金城公主入蕃,又带去了大量绣花锦缎、多种工技书籍和使用器物、龟兹音乐,还随带了工匠杂技等人员。金城公主入藏不久,唐玄宗即于公元712年登基,开始了与贞观之治齐名的开元之治,唐朝再次出现太平盛世,对吐蕃又有了新的巨大影响。金城公主才华出众,曾经资助南疆于阗等地僧人入蕃,建寺译经,并向唐朝求得《毛诗》、《礼记》、《左传》、《文选》等汉文典籍。此后,遂有《礼记》、《战国策》等古藏文译本传世。这一切,对于吐蕃社会生产的发展和经济、文化的繁荣,又起了重要作用。

唐蕃之间确实也有过一些战事。但战争在人类5000年的文明史中并非罕事。要完全消除战争,只有人类将来进入大同世界才能实现。然而,唐蕃之间的友好交往却是历史的主线和基本内容,这是很清楚的。

元朝实现统一后,虽然实行了等级政策,但是许多汉族人民来到边疆,为那里的开发作出了贡献。边疆各族包括蒙古族大批迁入中原和江南。同汉族等杂居相处。各族人民长期杂居。相互通婚。民族差异逐渐缩小。经济、文化联系日益密切。

元朝民族融合的特点:

元朝的民族融合,是历史上民族融合的进一步加强,从三国、两晋、南北朝民族大融合开始,中经隋、唐、五代十国、辽宋夏金到元朝时,民族融合进入到了一个新的阶段。也就是说元朝的民族大融合是在前代的基础上,出现的一种在更广的范围内,更高的程度上的融合,这种融合将我国统一的多民族国家的发展推进到一个更高的程度。

元朝民族融合发展的的表现:

1.汉族人民大量迁居到边境地区,带去了先进的生产技术,开发了边疆经济。边疆各族大量迁入中原和江南,通汉族杂居,加强了民族融合。

2.辽金时期入居黄河流域的的契丹人和女真人,与汉族融合,在元朝时已被视为“汉人”。

3.唐朝以来不少信仰伊斯兰教的波斯人和阿拉伯人迁入中国。他们和汉、蒙、畏兀儿等民族长期杂居、通婚,形成了一个新的民族——回族。

4.对边疆的管辖进一步发展,元朝时设置宣政院,西藏正式成为元朝的行政区。元朝在澎湖和巡检司,加强了对琉球的管辖。

元朝出现民族融合发展的原因:

1.元朝实现统一后,全国各族人民都处在一个中央政权的管辖之下,加强了各民族间的交往和联系,促使大规模的人口流动。当时,许多汉族人民来到边疆,为那里的开发作出了贡献。边疆各族包括蒙古族大批迁入中原和 江南。同汉族等杂居相处。各族人民长期杂居。相互通婚。民族差异逐渐缩小。经济、文化联系日益密切。

2.元朝 统治者在政治上实现大一统时,也接受中原先进文化,元朝呈现出以中原传统文化为主的文化认同趋向。所以 虽然元朝实行民族分化政策,但在大一统的国家里仍呈现出民族大融合的趋势。

西藏佛教格鲁派(黄教)中与班禅并列的两大宗教领袖之一。全称为"达赖喇嘛"。达赖是蒙古语“海”的意思,喇嘛是藏语“上人”的意思。这个称号最初是明代蒙古赠给三世达赖索南嘉措的尊号。顺治十年(1653年),清世祖福临正式册封达赖五世罗桑嘉措为“达赖喇嘛”,承认达赖在西藏的政治和宗教地位。

班禅:

班禅额尔德尼,在藏传佛教格鲁派中,与达赖喇嘛并称,班禅是梵文“班智达”(意为博学)和藏文“禅波”(意为大)的简称。西藏人一般相信班禅是“月巴墨佛”即阿弥陀佛的化身。而达赖喇嘛为观音菩萨的化身,蒙古可汗是金刚手菩萨的化身,满清君主是文殊菩萨化身。1713年清朝康熙帝封五世班禅为“班禅额尔德尼”,“额尔德尼”是满语词,意为“珍宝”,并加封以前各世班禅,从此这一活佛系统得此封号。其驻跸地为日喀则的扎什伦布寺。班禅的影响主要在后藏,以日喀则为中心。

清朝时期加强对西藏管辖的措施及作用:

1.措施:

(1)清初:顺治帝接见五世达赖,赐予他“达赖喇嘛”的称号;后来康熙的赐予五世班禅“班禅额尔德尼”称号。此后,历代达赖和班禅都经过中央政府册封。

(2)雍正时期(1727年),开始设立驻藏大臣,代表中央长驻西藏,同达赖班禅共同管理西藏,加强了对西藏的管辖。

(3)乾隆帝制定了“金瓶掣签”制度,规定喇嘛教活佛转世人选,必须用中央颁发的金奔巴瓶抽签决定,由驻藏大臣监督。

2.作用:

清朝统治者对西藏地区采取的措施稳定了西藏政局,密切了西藏同内地的联系,有利于西藏地区的经济发展,进一步使西藏成为祖国不可分割的一领土。

请用史实特点证明“西藏自古以来就是中国的领土”:

1.唐太宗时将文成公主嫁给松赞干布,唐朝中期将金城公主嫁给尺布朱丹,唐蕃“合同为一家”。

2.元朝时期设置宣政院,管辖西藏地区的行政事务。

3.清朝时期册封达赖和班禅,此后历代达赖和班禅都必须由中央政府册封。

4.1727年,清政府设置住藏大臣,与达赖班禅共同管理西藏事务,乾隆帝制定“金瓶掣签”制度,加强管理西藏。

金瓶擎签的金瓶:

是指于1951年中华人民共和国中央人民政府同西藏称地方政府签订《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》,双方同意西藏实行“和平解放”,中华人民共和国中央人民政府收回了对西藏的实际的管理权力。

西藏和平解放:

1、背景:新中国成立后,人民解放军继续追歼国民党残余部队。为了实现全国统一,人民解放军在解放西南各省后,一面向西藏进军,一面力争西藏的和平解放。

2、时间:1951年5月

3、经过:

(1)昌都战役后,1951年,西藏地区政府派出以阿沛·阿旺晋美为首的代表团到达北京,与中央人民政府谈判,双方达成了和平解放西藏的协议。

(2)1951年9月,人民解放军先遣支队进驻拉萨,受到西藏地方政府和市民的热烈欢迎。

4、意义:西藏的和平解放使祖国大陆实现了统一。从此,祖国大陆各族人民走上了团结、进步、发展的光明大道。这是中国共产党解决民族问题的伟大成果。

昌都战役:

昌都战役,是中国人民解放军西南军区部队一部在西北军区骑兵部队配合下,于西康昌都地区(今属西藏自治区)对反动的西藏地方武装进行的进攻作战。西藏地方当局为维护农奴制度,拒绝和平解放西藏,将其总兵力的2/3约10个代本(相当于团)部署于昌都地区,企图阻止人民解放军进军西藏。为消灭藏军主力,扫除进军西藏的障碍,人民解放军西南军区以第18军一部及其它部队共6个团的兵力,发起昌都战役。

1950年10月6日,昌都战役的序幕拉开后,实施外线远距离大迂回的北线右路部队(一五四团和青海骑兵支队等),在高原上纵横跨三个省区(西康、青海、西藏),14天走了约1500华里,穿过横断山脉,两渡金沙江和澜沧江及许多不知名的山河,在甲藏卡和类乌齐等地打了几仗;因连续行进,许多战马先亡,不少骑兵变成步兵,终于在军、师要求的时间内,赶在藏军西撤之前到达昌都以西称为“五路口”的恩达,艰苦地完成了大迂回包围的任务。然后从西往东堵击由昌都撤出的藏军,胜利地配合主攻部队,将昌都地区的藏军全部、干净、彻底地歼灭。

从10月6日至24日,昌都战役历经19天,先后打了20多仗,共歼灭藏军5700余人,计有5个代本全部,3个代本大部。1个代本起义。共俘代本以上高级官员20余名,俘获在藏军中服务的英国人福特、柏尔及印度人2名。可以说,在昌都战役中,藏军主力已被消灭。

昌都战役不是为战而战,也不是只为消灭藏军和解放昌都而战,仍是为和谈而战,打下和平解放西藏的基础。昌都战役情况传播到西藏各地后,西藏上层统治集团一片混乱,发生分化,摄政达扎不体面地下台,达赖喇嘛提前亲政。达赖亲政后,即于1951年2月派出西藏地方的全权代表5人前往北京,与中央人民政府进行谈判。其中,首席代表是阿沛·阿旺晋美。

民族区域自治是在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方设立自治机关,行使自治权,实行区域自治。民族区域自治是国家解决民族问题的基本政策,是国家的一项基本政治制度。实行民族区域自治,体现了国家充分尊重和保障各少数民族管理本民族内部事务权利的精神,体现了国家坚持实行各民族平等、团结和共同繁荣的原则,体现了民族因素与区域因素、政治因素与经济因素、历史因素与现实因素的统一。民族区域自治以领土完整、国家统一为前提和基础。

新中国成立民族政策:

1、背景:

(1)我国是由56个民族组成的统一的多民族国家。秦朝是我国历史上第一个统一的多民族国家。汉族为主的各民族逐渐形成了大杂居小聚居的格局。

(2)旧中国时由于历史条件,地理环境的原因和旧中国实行民族压迫、民族歧视的政策,少数民族的社会经济发展一般比较落后。

2、根本目地:

促进全国各民族的共同繁荣。

3、内容:

(1)在筹建新中国的时候中国共产党提出国内各民族一律平等,在少数民族聚居地区实行民族的区域自治政策。全国已建立五个省级民族自治区(内蒙古、新疆维吾尔、广西壮族、宁夏回族)和许多自治州、自治县等。民族区域自治对祖国统一、民族平等、民族团结和地区发展具有重大的意义,成为我国的一项基本国策和基本政治制度。

(2)社会主义改造开始后,党和政府根据少数民族的意愿,在少数民族地区进行民主改革或土地改革。民主改革通过和平的方式废除剥削制度,消灭了阶级压迫,建立社会主义经济。1958年以后,少数民族先后进入了社会主义制度。

(3)人民政府从财力,物力,人力上给予少数民族支持,支援民族地区大批干部,技术人员,他们中的杰出代表是支援西藏的好干部孔繁森。

(4)十一届三中全会后,国家进一步落实民族政策,在民族地区实行改革开放,推行联产承包责任制、发展乡镇企业,发展民族经济。少数民族的经济已经成为国民经济重要组成部分。

(5)实行西部大开发战略,是新时代我党促进少数民族地区发展的重大措施。

杜鲁门主义:

1947年3月12日,杜鲁门总统在致国会的关于援助希腊和土耳其的咨文中,提出了以“遏制共产主义”作为国家政治意识形态和对外政策指导思想。这个咨文被称为“杜鲁门主义”。1947年5月22日,杜鲁门正式签署《援助希、土法案》。l947-1950年,美国援助希、土两国6.59亿美元。杜鲁门主义是美国对外政策的重大转折点。当时它与马歇尔计划共同构成美国对外政策的基础,标志着美苏两国由战时的盟国变为战后的敌国,标志着美国政府第一次公开宣布将“冷战”作为国策。在此后25年内,杜鲁门主义一直支配着美国的对外政策。

冷战思维:

冷战思维指在冷战期间在两大集团对峙,两个超级大国争霸的过程中所形成的处理国家间关系,解决国际争端的一种思维模式,其产生的基础是资产阶级狭隘的国家主权与利益观念以及在此基础上形成的一套西方国际关系理论,其目的在于对社会主义国家的遏制与挤压。而在社会主义国家与资本主义国家的对抗与斗争中,社会主义国家也自然而然地认同了这些观念与思维模式,从而使冷战思维成为双方共同认可的一种意识。冷战思维是冷战这一特定历史时期的产物,是当时国际现实在人们头脑中的反映。

两极格局的主要特点:

1.两极格局下美苏互相对抗,阵线分明;

2.两个超级大国在国际事务中均起到主导作用;

3.以冷战为主要斗争方式;

4.表现为两种意识形态之间的斗争。

美国发动冷战的根本原因:

战后德意日集团被摧毁,英法被严重削弱,美国成为资本主义世界的头号强国,苏联经过战争的洗礼,越发壮大,成为美国称霸世界的唯一阻碍。与此同时,战后苏联积极推广其安全政策,与美国的全球称霸产生极大的矛盾,冷战不可避免。

杜鲁门主义的实质:

杜鲁门主义是冷战开始的标志,是美国推行其称霸世界的计划,遏制共产主义,扩大对世界其他地区的控制的政策和纲领,是冷战这一特殊时期的产物,对未来几十年美国的政策战胜极大的影响。

杜鲁门与斯大林和丘吉尔:

对两极格局的评价:

1、积极:

使世界顺利的完成了由战争向和平的过度,美苏之间的势均力敌一定程度上维持了世界的和平,同时促进了一些国家和地区的社会主义事业和民族解放事业发展,同时为世界经济发展和科技进步起到了推动作用。

2、消极:

美苏不断的对外推行其霸权主义,导致一些地区的不稳定;军备竞赛的不断升级,成为未来战争的隐患,两大军事集团对峙,极大的阻碍了国际和平进程和经济全球化发展。

与“2008年3月14日,拉萨发生了打砸抢烧暴力犯罪事件,严重破坏了...”考查相似的试题有:

- 西藏自古以来就是中国领土不可分割的一部分,下列史实能够帮助你论证上述观点的论据是①尺带珠丹上书唐朝皇帝,称吐蕃与唐“和...

- _________人是藏族的祖先,它的赞普松赞干布向唐求婚,唐太宗把________嫁给他,增强了汉藏两族的友好关系。

- 下列有关我国西藏历史的叙述,错误的一项是[ ]A.唐太宗时,把文成公主嫁给松赞干布B.唐朝的吐蕃人是我国藏族的祖先C.唐朝...

- 从明太祖废丞相(宰相)到清初设军机处,这一过程表明A.君权日益加强B.地方权力过大C.君权日益衰弱D.丞相权力增大

- 从文物中获取信息是我们学习历史的方法之一。当我们研究中国古代中央政府与少数民族地区关系时,可以从下列哪件文物中获得有...

- 请根据下面一组历史图片的内容选出最恰当的主题步辇图元疆域图五世达赖觐见顺治帝清军平定准葛尔部叛乱[ ]A.中原政权历来重...

- 2010年5月17日至19日,中央新疆工作座谈会议在北京召开,会议决定举全国之力建设新疆,设立喀什经济特区,为实现喀什地区乃至...

- 在推进现代化和实现民族复兴的伟大进程中,实行科学协调发展,正确处理各种矛盾,构建和谐社会,是一个重要的政治保证。阅读...

- 党和中央在少数民族聚居地区实行的一项基本政策是( )A.土地改革B.民族区域自治C.“三大改造”D.生产改革

- 美国前驻华大使司徒雷登在《在华五十年》中写道:“美国的强大及其在自由与安全事业中的领导地位,使它成了自由国家抵抗共产主...