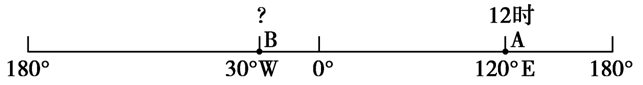

本试题 “读下图,完成1~4题。1、甲城位于乙城的[ ]A、东南方向B、西南方向C、东北方向D、西北方向2、如果甲城游客在北京时间7时欣赏海上日出,则此刻乙城[ ]A、海上日...” 主要考查您对地球仪和经纬网

地球自转的地理意义

世界主要气候类型的分布规律、分布地区、主要特点、形成原因

混合农业

其他常见农业地域类型的形成

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 地球仪和经纬网

- 地球自转的地理意义

- 世界主要气候类型的分布规律、分布地区、主要特点、形成原因

- 混合农业

- 其他常见农业地域类型的形成

地球仪:

人们仿照地球的形状,并按一定的比例把它缩小,制作了地球模型——地球仪。

(1)地轴——地球的自转的假想轴

(2)两极——地轴穿过地心,与地球表面相交于两点。指向北极星附近(即北方)的一点叫北极;与北极相反的一点叫南极。

(3)赤道——在地球仪上,同南、北两极距离相等的大圆圈。

经纬线:

经线和纬线是人们为了在地球上确定位置和方向,在地球仪和地图上画出来的,地面上并没有画着经纬线。连接南北两极的线,叫经线。和经线相垂直的线,叫纬线。纬线是一条条长度不等的圆圈。最长的纬线,就是赤道。因为经线指示南北方向,所以,经线又叫子午线。国际上规定,把通过英国格林尼治天文台原址的那条经线,叫做0°经线,也叫本初子午线。在地球上经线指示南北方向,纬线指示东西方向。

(1)纬线:顺着东西方向,环绕地球一周的圆圈。

(2)连接南北两极,并和纬线垂直相交的线。

经度和纬度的特点:

经纬网的判读和应用:

1.利用经纬网定“位置”

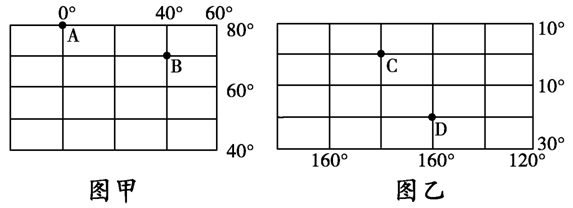

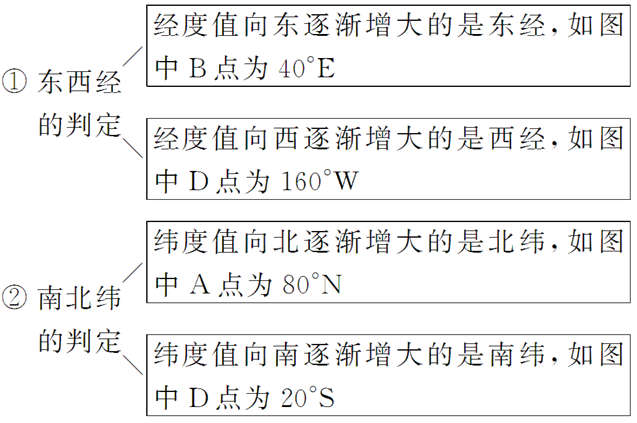

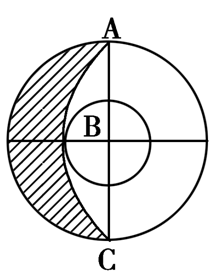

常见的经纬网地图有方格状经纬网图和极地经纬网图,利用经纬网图确定位置,包括确定经度和纬度。

(1)方格状经纬网

③度数的判定:在同一幅经纬网图中相邻两条纬线之间的纬度间隔、相邻两条经线之间的经度间隔一般都是相等的。图中A点为(80°N、0°);B点为(70°N、40°E);C点为(0°、180°);D点为 (20°S、160°W)。

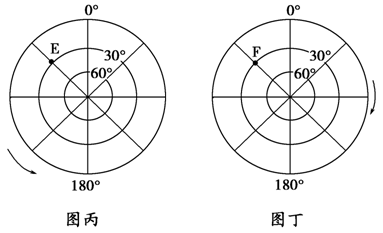

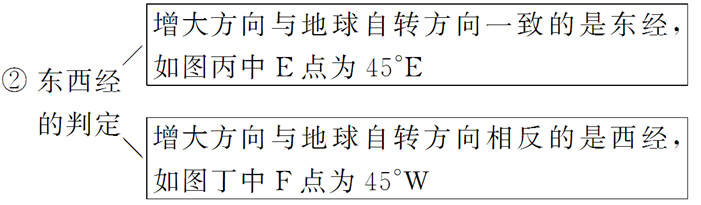

(2)极地经纬网

①南北纬的判定:在极地经纬网图上,各点所属的南、北纬度应由图中极点来确定。若极点为北极点,则以该极点为中心的半球范围内,各点纬度均为北纬度;相反,则为南纬度。如图丙中E点为30°N,图丁中F点为30°S。

图丙中E点的地理坐标为(30°N,45°E),图丁中F点的地理坐标为(30°S,45°W)。

2.利用经纬网定“方向”

(1)定南北:在南北半球的两点,北半球在北,南半球在南;同在北半球,纬度值大者在北;同在南半球,纬度值大者在南。

(2)定东西:同是东经度,经度值大者在东;同是西经度,经度值大者在西;若两地分别位于东西经度,则要看两点的经度和,若经度和小于180°,则东经的在东,西经的在西;若经度和大于180°,则东经的在西,西经的在东。

(3)在以北极点为中心的极地俯视图上,靠近北极点的在北,劣弧范围内,在逆时针方向上的点在东;南极点则相反。

3.利用经纬网定“最短航线”

地球上两点间最短航线为球面最短距离,即经过两点的大圆劣弧长度。(注:所谓大圆指过地心的平面与球面的交线)

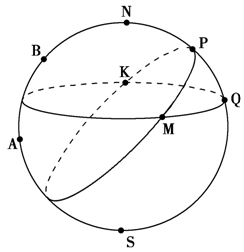

(1)同一经线上的两点,其最短距离的劣弧线就在经线上(如图中弧AB)。

(2)同一纬线上的两点,其最短距离的劣弧线向较高纬度凸起(如图中同一条纬线上MK之间的最短航线是弧MPK,而不是弧MQK,赤道上除外)。

(3)晨昏线上的两点,由于晨昏线本身就是一个大圆,故两点最短航线就是两点之间的较短晨昏线(即劣弧线)。

4.利用经纬网定“距离”

(1)任一经线上:纬度1°的间隔长度都相等,约是111千米。

(2)任一纬线上:经度1°的间隔长度的计算公式为:111千米?cosθ (θ为该纬线的纬度数)。

(3)不同经线和纬线上:计算两点间距离时可进行估算。一是可以先假设两点的经度相同或纬度相同,然后再根据实际情况扩大或缩小;二是可以先算出比例尺,进而算出两点间的距离。

5.利用经纬网定“范围”

(1)相同纬度且跨经度数相同的两幅图,其所示地区的面积相等。

(2)跨经纬度数相同的地图,纬度越高,表示的实际范围越小。

(3)图幅相同的两幅地图,中心点纬度数相同,则跨经纬度越广,所表示的实际范围越大,比例尺越小。

经线和纬线的特点:

地球自转的地理意义:

1、昼夜更替:

此处需要注意,容易理解为自转产生了昼夜现象,但地球不自转仍有昼夜现象,在一年中地球公转也会使某一地有一次昼夜变化,只有地球不停地自转,才会产生昼夜更替现象。

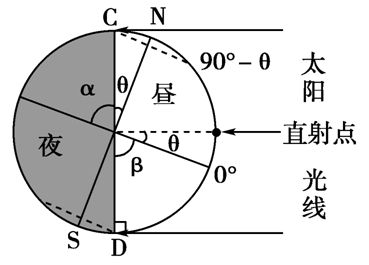

(1)在晨昏线上各地,太阳高度为0°;

(2)太阳直射光线与晨昏线成90°;

(3)直射点A与晨昏线和极昼(夜)最小纬线圈切点B的纬度之和等于90°;

如当太阳直射在北回归线(23°26′N)时,切点B的纬度为66°34′N。

当太阳直射在20°S时,切点B的纬度为70°N。

2、地方时与区时:

(1)地方时

概念:因经度不同而出现不同的时刻,称为地方时。因此,不同经线上具有不同的地方时。

随地球自转,一天中太阳东升西落,太阳经过某地天空的最高点时为此地的地方时12点。

正午太阳高度是正午时太阳光线与地面的夹角,是一日内最大的太阳高度。

经度相同的地方,地方时相同;经度不同的地方,地方时不同。

南、北极点不计地方时;东早西迟;

经度每隔15°,地方时相差1小时;

经度每隔1°,地方时相差4分钟;

①求经度差

②把经度差转换为时间差

③东加西减:

若所求地在已知地的东面,加上时间差;

若所求地在已知地的西面,减去时间差。

(2)时区和区时

①时区的划分

2)以0°经线为中央经线,向东、西方向各取7.5°,合计为15°,该时区称为中时区(或零时区)。

3)以中时区为起点,向东、西方向各划分12个时区。180°经线是东、西十二时区共同的中央经线。

注意:中时区、东西十二区的特殊性

②区时

定义:每个时区都以其中央经线的地方时作为该区的区时。

中央经线=时区数×15°

例如:东八区的中央经线是120°E;西五区的中央经线是75°W

区时计算:

求所在地的时区

求时区差

东加西减:

若所求时区在已知时区的东面,加上时区差;

若所求时区在已知时区的西面,减去时区差。

(3)日期变更:

抓住两个要点:

确定180°经线

确定0点或者24点所在的经线

地球上水平运动的物体,无论朝哪个方向运动,都会发生偏向,在北半球偏右,在南北半球偏左。赤道上经线是互相平行的,无偏向。

地球在自转过程中,球上各质点都在绕着地轴作圆周运动。因此,就会产生惯性离心力。这种离心力随着物体距离地轴半径的增大而增大,也就是说,从赤道向两极,惯性离心力逐渐减小。使得地球由两极向赤道逐渐膨胀,长期作用使地球变成两极稍扁、赤道略鼓的椭球体形状。

1、昼夜更替:

此处需要注意,学生容易理解为自转产生了昼夜现象,但地球不自转仍有昼夜现象,在一年中地球公转也会使某一地有一次昼夜变化,只有地球不停地自转,才会产生昼夜更替现象。

(1)在晨昏线上各地,太阳高度为0°;

(2)太阳直射光线与晨昏线成90°;

(3)直射点A与晨昏线和极昼(夜)最小纬线圈切点B的纬度之和等于90°;如当太阳直射在北回归线(23°26′N)时,切点B的纬度为66°34′N。当太阳直射在20°S时,切点B的纬度为70°N。

2、地方时与区时:

(1)地方时概念:因经度不同而出现不同的时刻,称为地方时。因此,不同经线上具有不同的地方时。

随地球自转,一天中太阳东升西落,太阳经过某地天空的最高点时为此地的地方时12点。

正午太阳高度是正午时太阳光线与地面的夹角,是一日内最大的太阳高度。

经度相同的地方,地方时相同;经度不同的地方,地方时不同。

南、北极点不计地方时;东早西迟;经度每隔15°,地方时相差1小时;经度每隔1°,地方时相差4分钟。 3、地方时的计算:

3、地方时的计算:

①求经度差

②把经度差转换为时间差

③东加西减:

若所求地在已知地的东面,加上时间差;

若所求地在已知地的西面,减去时间差。

(2)时区和区时

①时区的划分  1)以15°划分为一个时区.全球划分为24个时区.

1)以15°划分为一个时区.全球划分为24个时区.

2)以0°经线为中央经线,向东、西方向各取7.5°,合计为15°,该时区称为中时区(或零时区)。

3)以中时区为起点,向东、西方向各划分12个时区。180°经线是东、西十二时区共同的中央经线。

注意:中时区、东西十二区的特殊性。

②区时

定义:每个时区都以其中央经线的地方时作为该区的区时。

中央经线=时区数×15° 例如:东八区的中央经线是120°E;西五区的中央经线是75°W

区时计算:

求所在地的时区

求时区差东加西减:

若所求时区在已知时区的东面,加上时区差;

若所求时区在已知时区的西面,减去时区差。

(3)日期变更:抓住两个要点:确定180°经线确定0点或者24点所在的经线

3、物体水平运动的方向产生偏向:

地球上水平运动的物体,无论朝哪个方向运动,都会发生偏向,在北半球偏右,在南北半球偏左。赤道上经线是互相平行的,无偏向。

4、自转对地球形状的影响:

地球在自转过程中,球上各质点都在绕着地轴作圆周运动。因此,就会产生惯性离心力。这种离心力随着物体距离地轴半径的增大而增大,也就是说,从赤道向两极,惯性离心力逐渐减小。使得地球由两极向赤道逐渐膨胀,长期作用使地球变成两极稍扁、赤道略鼓的椭球体形状。

昼夜现象的产生:

(1)昼夜现象产生是由于“地球不透明、不发光、太阳只能照亮地球表面的一半”造成的。昼夜交替是地球的自转造成的。

(2)若地球不自转,也不公转,有昼夜现象,但无昼夜交替现象;若地球只公转不自转,既有昼夜现象,也有昼夜交替现象,只不过昼夜交替的周期为一年。

地转偏向力需要注意的问题:

地转偏向力只改变物体运动的方向,并 不改变物体运动速度的大小。地转偏向力的方向与物体水平运动的方向相垂直。

地方时计算技巧:

已知某一点时刻,求另一点时刻时,可用数轴法。具体方法如下:把某一条纬线变形为一个数轴,0°为原点,东经度为正值,西经度为负值。把A(已知时间、地点)、B(未知时间、地点)落实在数轴上。无论A、B实际方向关系如何,在数轴上,若B在A东,由A求B就要加;若B在A西,由A求B就要减。

晨昏线的特点及应用:

晨昏线又叫做晨昏圈,其中半个圆圈代表晨线,半个圆圈代表昏线。

1.晨昏线(圈)的特点

(1)晨昏圈是一个大圆,将地球平分成昼半球和夜半球两部分。

(2)晨昏线上各地,太阳高度为0°;昼半球太阳高度>0°,夜半球太阳高度<0°。

(3)晨昏圈所在平面始终与太阳光线垂直。

(4)晨昏线和极昼圈(极夜圈)的切点的纬度与太阳直射点的纬度之和等于90°(如上图中α+θ=β+θ=90°)。晨昏线和极昼圈的切点(如上图中C)地方时为24时(0时);晨昏线和极夜圈的切点(如上图中D)地方时为12时。

(5)晨昏线(圈)在春秋分时与经线圈重合,二至时与极圈相切。

(6)晨昏线以15°/小时的速度自东向西移动。

2.晨昏线的应用

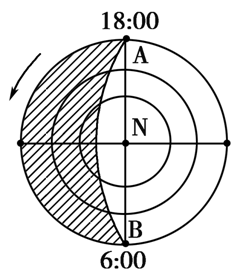

(1)确定地球的自转方向若右图中AB为昏线,则地球呈逆时针方向自转;若BC为昏线,则地球呈顺时针方向自转。

(2)确定地方时过晨线与赤道交点的经线地方时是6∶00,过昏线与赤道交点的经线地方时是18∶00,如右图中BN地方时是6∶00, AN地方时是18∶00。

(3)确定日期和季节

①晨昏线经过南、北极点(与经线重合)可判定这一天为3月21日或9月23日,节气是春分日或秋分日。

②晨昏线与极圈相切:北极圈及其以北出现极昼(南极圈及其以南出现极夜),日期是6月22日前后,节气是夏至日;北极圈及其以北出现极夜(南极圈及其以南出现极昼),日期是12月22日前后,节气是冬至日。

(4)确定太阳直射点的位置

①确定纬度:与晨昏线相切的纬线度数与太阳直射点的度数互余,晨昏线与地轴夹角的度数等于太阳直射点的纬度。

②确定经线:与晨线(昏线)和赤道交点相差90°且大部分或全部在昼半球一侧的经线是太阳直射的经线;过晨昏线与纬线切点,且大部分在昼半球的经线是太阳直射的经线。

(5)确定昼夜长短

晨昏线将地球上的纬线分成昼弧和夜弧两部分,昼长等于该纬线昼弧所跨经度除以15°的商,夜长是夜弧所跨经度除以15°的商。

(6)确定日出、日落时间

某地的日出时间就是该地所在纬线与晨线交点的地方时;日落时间就是该地所在纬线与昏线交点的地方时。

(7)确定极昼、极夜的范围

晨昏线与哪个纬线圈相切,该纬线圈与极点之间的纬度范围内就会出现极昼或极夜现象,南、北半球的极昼、极夜现象正好相反。

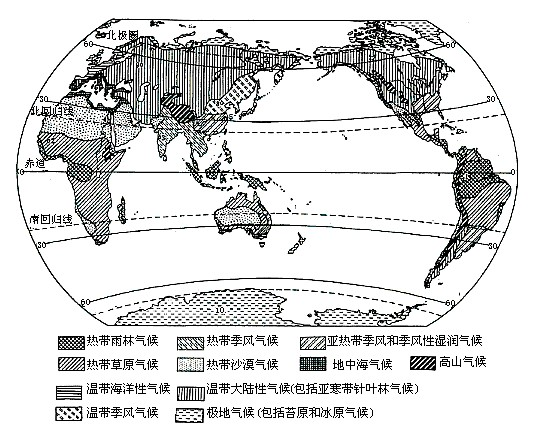

世界主要气候类型:

|

类型 |

分布规律 |

基本特征 |

主要成因 |

|

热带雨林气候 |

赤道两侧低气压控制地区 |

终年高温多雨,没有明显的季节变化 |

太阳高度角大,地面接受太阳辐射强烈,多对流雨 |

|

热带草原气候 |

热带雨林气候南北两侧的信风带内 |

终年高温,有明显的干、温两季 |

信风带和赤道低气压带交替控制 |

|

热带季风气候 |

东北信风带内大陆的南部和东南部 |

终年高温,有明显的旱、雨两季 |

海陆热力性质差异和气压带、风带的季节移动 |

|

热带沙漠气候 |

南北回归线附近的大陆西岸及大陆内部 |

终年炎热干燥 |

受副热带高气压带和信风带控制 |

|

亚热带季风和季风性湿润气候 |

南北纬30°—40°的大陆东岸 |

夏季高温多雨,冬季温和少雨 |

海陆热力性质差异 |

|

地中海气候 |

南北纬30°—40°的大陆西岸 |

夏季炎热干燥,冬季温和多雨 |

副热带高气压带和西风带交替控制 |

|

温带海洋性气候 |

南北纬40°—60°的大陆西岸 |

冬季温和,夏季凉爽,全年降水均匀 |

终年受西风带控制 |

|

温带大陆性气候 |

温带大陆内部 |

冬冷夏热,年较差大,降水稀少且集中于夏季 |

远离海洋,湿润气流难以达到 |

|

温带季风气候 |

亚洲东部 |

夏季高温多雨,冬季寒冷干燥 |

海陆热力性质差异 |

|

极地气候 |

南北两极地区 |

终年严寒,降水稀少 |

纬度高,接受太阳光热少 |

几个重要地区气候成因的分析:

1、亚马逊平原热带雨林面积最大的原因:

a、赤道低气压控制;

b、北、西、南三面地势高,东面地势低;

c、东北信风吹向大陆,带来丰富水汽;

d、南赤道暖流的加入使北赤道暖流更强劲;

2、东非高原的赤道附近地区没有成为热带雨林的原因:海拔较高,气温比刚果盆地低些。

3、马达加斯加东部为热带雨林、西侧为热带草原的原因:

a、大部分在热带,气温高;

b、东侧暖流通过;

c、岛屿中部为南北走向山脉;

d、东南信风吹向岛屿,形成地形雨。

类似地区:巴西东南部、澳大利亚东南部、中美地峡的热带雨林。

4、热带草原气候、热带季风气候的高温期出现时间:干季快要结束、雨季快要来临时。降水量热带季风气候超过热带草原气候。

5、南亚地区5月气温比同纬度地区高的原因:热带过来的西南季风,喜马拉雅山脉的阻挡。

6、日本、朝鲜半岛的季风气候分布:日本的季风气候具有海洋性,因为日本是岛国。朝鲜北部是温带季风气候,南部是亚热带季风气候;主要是由其纬度位置和海陆位置决定。

几种易混淆的气候类型比较:

1、热带草原气候和热带季风气候

相似点:气温:全年各月均高温;降水:有明显的干季和湿季。

不同点:降水量多少不同:热带季风气候降水量较多,年降水量介于1500-2000mm之间,热带草原气候降水量相对较少,年降水量介于750-1000mm之间。雨季集中程度不同:热带季风气候降水有突变现象,热带草原气候降水有渐变现象。

2、亚热带季风气候和温带季风气候

相似点:夏季高温多雨,冬季低温少雨。

不同点:最冷月均温:亚热带季风气候在0℃以上,温带季风气候在0℃以下。雨季长短不同:亚热带季风气候雨季长,温带季风气候雨季短。

3、温带海洋性气候和温带大陆性气候

相似点:四季分明,夏凉冬暖。

不同点:最冷月均温不同:温带海洋性气候在0℃以上,温带大陆性气候在0℃以下;降水季节分配不同:温带海洋性气候各月降水分配较均匀,温带大陆性气候降水集中在夏季。

气候类型的判读:

第一步:

根据7月温度判断南北半球

7月温度高则为北半球

7月温度低则为南半球

第二步:

根据最冷月气温判断气候带

以“温”定“带”——根据提供的气温资料,确定气候带。

|

|

热带 |

亚热带 |

温带 |

寒带 |

| 最冷月气温 | >15℃ | 0℃~15℃ | <0℃ | 最热月<5℃ |

| 季节变化 | 终年高温 | 冬暖夏热 | 冬寒夏热 | 终年严寒 |

| 气候类型 | 热带雨林 热带草原 热带沙漠 热带季风 |

亚热带季风 地中海气候 温带海洋性 |

温带季风 温带大陆性 |

极地气候 |

第三步:

根据降水量判断气候类型

以“水”定“型”——再根据降水资料,确定具体气候类型,主要从季节变化和年降水量两个方面讨论。

| 热带气候 | 最冷月>15℃ |

全年多雨,>2000mm | 热带雨林 |

| 干湿季明显,700-1000mm | 热带草原 | ||

| 雨旱两季,>1500mm | 热带季风 | ||

| 全年很少,<250mm | 热带沙漠 | ||

| 亚热带 | 最冷月>0℃ |

冬雨型,300-1000mm | 地中海 |

| 雨热同期,800-1500mm | 亚热带季风 | ||

| 全年湿润,700-1000mm | 温带海洋性 | ||

| 温带 | 最冷月<0℃ |

雨热同期,500-1000mm | 温带季风 |

| 全年降水少,250mm左右 | 温带大陆性 |

世界主要气候类型:

导致全球气温波动上升的原因:

全球气温波动上升主要受自然因素和人为因素的影响。就自然因素而言,包括太阳活动、厄尔尼诺现象的影响等,这是地质时期、历史时期气温变化的主要因素。人为因素是近几十年来全球气温变化的主导因素,主要是人类向大气中排放了大量二氧化碳等温室气体的结果,包括两方面:一是燃烧大量矿物燃料向大气中排放大量二氧化碳;二是森林的破坏,减弱了绿色植物吸收二氧化碳的能力。

1、概况

混合农业主要是耕作业与畜牧业相结合的农业地域类型。混合农业生产有多种方式,世界上最主要的混合农业是将饲养牲畜和谷物生产有机结合起来的谷物和牲畜混合农业。这种混合农业主要分布在欧洲、北美、南非、澳大利亚及新西兰等地。农业的主要种植作物有小麦、玉米等;饲养的牲畜有猪、牛、羊等。世界混合农业发展最为典型的是澳大利亚的墨累一达令盆地的小麦一牧羊混合农业。

2、优点

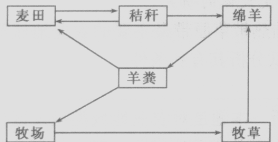

①农场成为一个良性的农业生态系统。如下,澳大利亚小麦一牧羊混合经营生态模式图:

②有效利用时间安排农业活动。

③农业生产有很大的灵活性和市场适应性。

其他常见农业地域类型的形成:

1、热带种植园农业:

热带种植园农业广泛分布于拉丁美洲、东南亚、南亚,以及撒哈拉以南的非洲。其发展与自然条件如气候、地形等密切相关,同时需要大黄的劳动力,其内部设施配套完整,自成系统。除私营农场外,还有相当数量的外国垄断公司经营的农场。从发展历史看,非洲的许多种植园经历了从殖民者控制到国有化的过程,并成为本国商品性农业基地,在经济发展中占有重要地位。

2、地中海式农业:

地中海沿岸各国因长期受地中海气候和地形的影响,种植业除麦类、玉米等粮食作物外,园艺业发达,主要有葡萄、柑橘、无花果、橄榄、椰枣、蔬菜、花卉等,世界驰名。乳肉畜软业发达,林、渔业占一定地位。

3、游牧业:

游牧业是指靠放牧牲畜为主的一种自给农业。这种生产方式适于难以进行定居农业的干早气候区,主要分布在北非、东非、西亚、中亚等地。游牧业虽然驱赶牲畜,逐水草而牧,但是绝不是随机的漫游。一般是软民根据当地的气候、地形以及牧草生长情况,随季节变化而有规律地迁移。软民必须定期与农耕民族进行物物交换,用畜牧业产品换取粮食、衣物等生活必需品。

4)绿洲农业:

绿洲农业主要分布于中国西北部、中亚、西亚等荒漠地区。农业生产靠季节性河水、高山冰雪融水、地下水灌溉,农业生产基本稳定。种植业以发展粮食作物为主,如麦类、玉米、谷类等;经济作物主要有棉花、甜莱、啤酒花;园艺作物以葡萄、瓜类较为突出;畜牧业比较发达。

5、谷物家畜农业:

谷物家畜农业是一种种植早作谷类与饲养家畜相结合的农业类型。这类农业主要集中在亚洲,包括中国东部的华北与东北,中南半岛的高原地区,印度的南部高原和西部地区,巴基斯坦,阿富汗以及西亚的两河流域附近地区。农作物中小麦占绝对优势,其次是大麦、燕麦、谷子、高粱、玉米、土豆等粮食作物;豆类作物以大豆为主;经济作物有棉花、烟草、亚麻、甜莱。畜养的牲畜除供役力外,也是肉食和皮、毛的主要来源。该类型农业分布区中的两河流域、印度河流域和黄河中游地区是人类丈明的发源地,农业生产历史悠久。一些地方人口密度大,加上耕作强度高,丘陵地区水土流失严重,平原特别是低洼地区如果灌溉不当,易引起土壤次生盐渍化。

6、市场园艺农业:

市场园艺农业是为城市提供蔬莱、水果、花卉等的商品性农业。这种农业的兴起和发展与现代世界城市化的速度加快有关。从事园艺业的农民实行的是专业化、密集型的生产。这种农业一开始主要分布在一些大城市的周围,后来随着冷藏、保鲜等技术的发展,在远离城市但气候条件优越的地区,也发展起了市场园艺农业。

与“读下图,完成1~4题。1、甲城位于乙城的[ ]A、东南方向B、西南...”考查相似的试题有:

- 读下图,完成1~4题。1、甲城位于乙城的[ ]A、东南方向B、西南方向C、东北方向D、西北方向2、如果甲城游客在北京时间7时欣赏海...

- 该图AB为一条完整昏线,C为AB的中点,此时北京时间22时。读图回答问题。小题1:C点的经度是A.60°W B.150°EC.60°ED.165°E...

- 图中O为极点,OA、OB为经线,A、B分别为晨线和昏线与4O°N的交点。据此回答题。小题1:图示时间澳大利亚东南端巴斯海峡(东经14...

- 读地球昼半球的状况示意图,A为圆心。读图回答1—3题。1、A点的坐标是[ ]A.20°N,100°WB.20°S,100°WC.20°N,80°ED.20°S,...

- 济南某中学地理学习小组对当地每天的日出时间进行了持续观测与记录(见下图)。读图,完成下列问题。小题1:图示M和N分别对应...

- 该图所示是北半球的一段纬线,M、N分别是某日的昏线、晨线与该纬线的交点。该日两点的经度差为120°,一年中M、N两点有重合于O...

- 读某地气候资料,回答下列问题:(12分)(1)按下表资料,在下图上绘出气温年变化曲线。月123456气温℃-1、0-1、52、28、013...

- 下图为某地牧草成长与乳牛草料需求关系图,下表为该地气候资料表。读图完成1~2题。1、该地气候的突出特征是[ ]A、终年高温多...

- 下图是某地气压年变化状况图,读图回答1~3题。1、该图所示地区可能是[ ]A、亚速尔群岛B、蒙古高原C、夏威夷群岛D、东非高原2...

- 读图,回答问题:10分⑴假如将A地区顺时针旋转900,其地形特点将同美国、中国、巴西和澳大利亚中的哪一国地形相似?__________...