本试题 “某市泥石流易发生在下列三项条件都同时具备的地方:(1)河道;(2)陡坡;(3)大量松散土石分布。该市的地理信息经数字化后,处理分析得出下表,完成1—2题...” 主要考查您对地图的基本知识

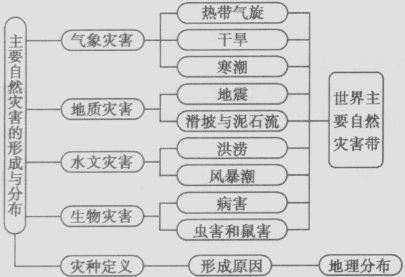

自然灾害的类型与分布

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 地图的基本知识

- 自然灾害的类型与分布

地图:

按一定比例运用符号、颜色、文字注记等描绘显示地球表面的自然地理、行政区域、社会经济状况的图。

按一定比例运用符号、颜色、文字注记等描绘显示地球表面的自然地理、行政区域、社会经济状况的图。

地图的要素:

1、方向

(1)一般地图:面对地图上北下南,左西右东。

(2)指向标地图:指向标的箭头指向北方。

(3)有经纬网的地图:经线指示南北方向,纬线指示东西方向。

2、图例与注记

图例是地图上表示各种地理事物的符号;而注记则是地图上用来说明山脉、河流、国家、城市等名称的文字。

例如:“▲泰山1532.7米”中“泰山”和“1532.7米”是注记,“▲”属于图例。

3、比例尺

(1)概念:比例尺=图上距离/实际距离。

(2)表示方法:数字式、文字式、线段式。

(3)大小比较:分母越大,比例尺越小,反之越大。

(4)比例尺大小与表示范围和内容详略的关系。

图幅大小相同时:

①比例尺越大,地图上所表示的实地范围越小,内容越详细。

②比例尺越小,地图上所表示的实地范围越大,内容越简略。

③大范围地图多选用较小的比例尺,小范围地图多选用较大的比例尺。

实地范围相同时:

①比例尺越大,图幅面积越大,内容越详细。

②比例尺越小,图幅面积越小,内容越简略。

(5)比例尺的缩放

将原比例尺放大到n倍;原比例Xn

将原比例尺放大n倍;原比例X(n+1)

将原比例尺缩小到1/n;原比例X1/n

将原比例尺缩小1/n;原比例X(1-1/n)

比例尺缩放后,原面积之比变为缩放倍数的平方。

(6)实地面积的计算

实地面积=图上面积÷地图比例尺的平方

(7)海拔高度和相对高度

①海拔高度:

地面某个地点高出海平面的垂直距离,叫做海拔高度。在地图上用海拔高度表示地面高度;等高线图上所标的注记数字均为海拔高度。

0米线表示海平面,也是海岸线;200米线区分平原和低丘;500米、1000米线显示低山丘陵或高原;2000米、3000米线反映中山和高原;4000米反映高原和高山的特征。

②相对高度:

地面某个点高出另一地点的垂直距离,叫做相对高度。相对高度的数值可能比海拔高度小,也可能比海拔高度大。

相对高度的计算:

1)在剖面图上的两地相对高度,就是某个地点高出另一地点的垂直距离,即两地海拔高度的差

2)在等高线图上计算一座山、一个陡崖或任意两点间的相对高度是近年来常考查的知识点,一是可能求最大的相对高度,二是可能求最小的相对高度。依据数学相关知识不难得出相对高度的取值范围公式是:(x-1)*h≤H<(x+1)*h(其中H为相对高度,h为等高距,x为重合的或两点间的等高线条数)。

1、方向

(1)一般地图:面对地图上北下南,左西右东。

(2)指向标地图:指向标的箭头指向北方。

(3)有经纬网的地图:经线指示南北方向,纬线指示东西方向。

2、图例与注记

图例是地图上表示各种地理事物的符号;而注记则是地图上用来说明山脉、河流、国家、城市等名称的文字。

例如:“▲泰山1532.7米”中“泰山”和“1532.7米”是注记,“▲”属于图例。

3、比例尺

(1)概念:比例尺=图上距离/实际距离。

(2)表示方法:数字式、文字式、线段式。

(3)大小比较:分母越大,比例尺越小,反之越大。

(4)比例尺大小与表示范围和内容详略的关系。

图幅大小相同时:

①比例尺越大,地图上所表示的实地范围越小,内容越详细。

②比例尺越小,地图上所表示的实地范围越大,内容越简略。

③大范围地图多选用较小的比例尺,小范围地图多选用较大的比例尺。

实地范围相同时:

①比例尺越大,图幅面积越大,内容越详细。

②比例尺越小,图幅面积越小,内容越简略。

(5)比例尺的缩放

将原比例尺放大到n倍;原比例Xn

将原比例尺放大n倍;原比例X(n+1)

将原比例尺缩小到1/n;原比例X1/n

将原比例尺缩小1/n;原比例X(1-1/n)

比例尺缩放后,原面积之比变为缩放倍数的平方。

(6)实地面积的计算

实地面积=图上面积÷地图比例尺的平方

(7)海拔高度和相对高度

①海拔高度:

地面某个地点高出海平面的垂直距离,叫做海拔高度。在地图上用海拔高度表示地面高度;等高线图上所标的注记数字均为海拔高度。

0米线表示海平面,也是海岸线;200米线区分平原和低丘;500米、1000米线显示低山丘陵或高原;2000米、3000米线反映中山和高原;4000米反映高原和高山的特征。

②相对高度:

地面某个点高出另一地点的垂直距离,叫做相对高度。相对高度的数值可能比海拔高度小,也可能比海拔高度大。

相对高度的计算:

1)在剖面图上的两地相对高度,就是某个地点高出另一地点的垂直距离,即两地海拔高度的差

2)在等高线图上计算一座山、一个陡崖或任意两点间的相对高度是近年来常考查的知识点,一是可能求最大的相对高度,二是可能求最小的相对高度。依据数学相关知识不难得出相对高度的取值范围公式是:(x-1)*h≤H<(x+1)*h(其中H为相对高度,h为等高距,x为重合的或两点间的等高线条数)。

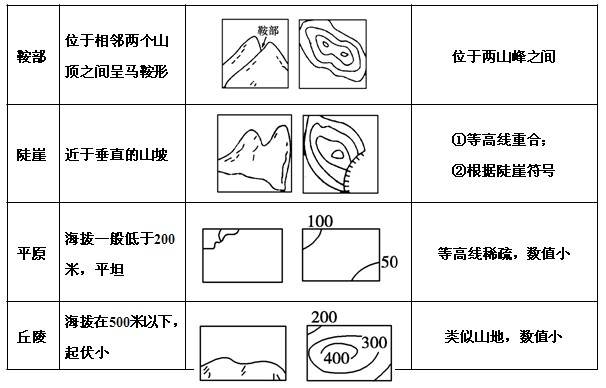

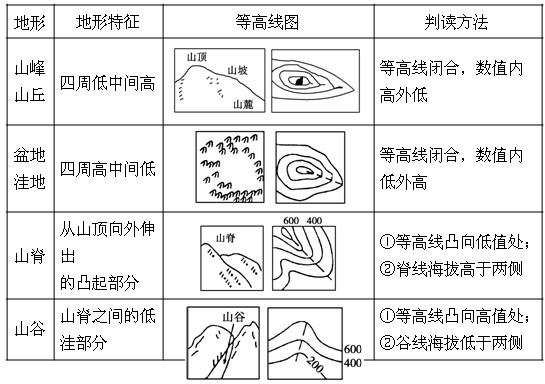

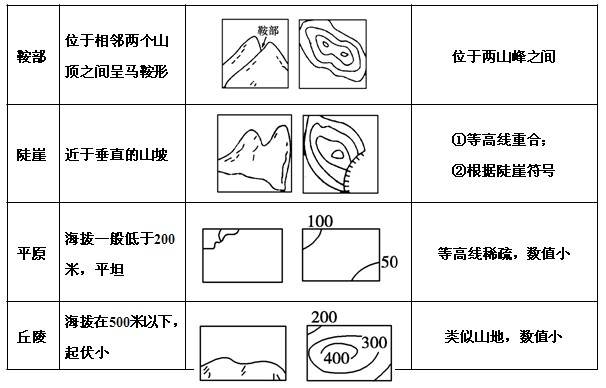

判断地形、地势特征:

自然灾害的类型及划分依据:

|

自然灾害类型 |

分类依据 |

| 陆地灾害、海洋灾害 | 地球表面海陆分布 |

| 全球性灾害、区域性灾害 | 波及范围 |

| 山地灾害、平原灾害、滨海灾害 | 陆地地形类型 |

| 原生灾害、次生灾害 | 出现时间的先后和灾因 |

| 地史灾害、历史灾害、当代灾害、未来灾害 | 出现时期 |

| 特大灾害、大灾害、中灾害、小灾害 | 造成的损失 |

| 气象灾害、地质灾害、海洋灾害和生物灾害 | 成因和特点 |

自然灾害的类型与分布:

一、气象灾害:

指因气象异常而导致的灾害。

| 项目 | 干旱 | 洪涝 | 热带气旋 |

| 成因 | 长期降水偏少或无降水 | 连续的暴雨或短时间的大暴雨引起低洼地积水、水流冲出天然水道或人工堤坝 | 热带洋面的空气漩涡,受低气压影响 |

| 危害 | 农作物干枯死亡,陆地水减少,造成人畜和工农业缺水,社会动荡 | 造成农作物减产或绝收,破坏房屋、建筑、水利工程、交通、电力设施和造成人员伤亡 | 强风、暴雨、风暴潮、洪涝,冲毁农田、房屋、建筑,中断交通,造成海难和人员伤亡 |

| 分布 | 干旱区和半干旱区、季风气候区 | 亚洲东部和南部、美国东部、欧洲西部等 | 我国东南沿海、日本和东南亚、加勒比海地区和美国东部海岸 |

| 防御 | 兴修水利、节水、绿化、生物改良使之耐旱 | 加强预报、绿化、防洪工程 | 加强预报、营造防护林等 |

二、地质灾害:

指由地质动力作用所导致的岩体或土体位移、地面变形以及地质环境恶化,并危害人类生命财产安全的现象和过程。主要有地震、滑坡、泥石流、崩塌、地面塌陷、地裂缝等。

1、地震

(1)构造地震的形成原因:当地壳中积累的地应力超过岩层所能承受的限度时,岩层便会突然断裂或错位,使长期积累的能量急剧释放出来,并以地震波的形式向四周传播,使地面发生震动,成为地震。

(2)构造地震示意

①震源:地球内部岩层破裂引起震动的地方,称为震源。

②震中:地面正对着震源的那一点称为震中。震中附近振动最强烈、破坏最严重的地区成为极震区。

③震源深度:震源到地面的垂直距离为震源深度。

④震中距:地面上任何一点到震中的直线距离称为震中距。

⑤等震线:把地面破坏程度相似的各点连接起来的曲线称为等震线。

(3)震级与烈度

①震级:表示地震的大小

注意:

A它与地震释放的能量多少有关;

B一次地震只有一个震级(因为一次地震释放多少能量是一定的)。

C一般而言,5级以上的地震会造成破坏,7级以上的地震会造成重大损害。

②烈度:表示地震时地面受到的影响和破坏程度。

注意:

A一次地震,可以有多个烈度。

B一般来说:震级越大,烈度越大。除此之外,烈度还与震源深度、震中距、地质结构和地面建筑等有密切关系。

(4)世界主要地震带:地中海一—喜马拉雅地带和环太平洋地带

2、滑坡和泥石流

(1)滑坡:

①成因:是山地斜坡上不稳定的岩体与土体,在重力作用下沿一定滑动面整体向下滑动的地质现象。

②发生条件:一般发生在岩体比较破碎、地势起伏较大、植被覆盖较差的地区。山地丘陵区和工程建设频繁的地区,都是滑坡多发区。

③危害:破坏或掩埋坡上和坡下的农田、建筑物和道路,造成人员伤亡。

(2)泥石流

①概念:是山区沟谷中由暴雨、冰雪融水等激发的、含有大量泥沙石块的特殊洪流。

②发生条件:地形陡峻、具有丰富的松散物质以及短时间内有大量水流的地区是泥石流的多发区。

③危害:泥石流往往在很短的时间内,流出数十万乃至数百万立方米的物质,堵塞江河,摧毁城镇和村庄,破坏森林、农田、道路,对人民的生命财产、生产活动以及环境造成很大的危害。海洋灾害概念:因海洋自然环境发生异常性激烈变化,而导致在海上或海岸地带发生的自然灾害称为海洋灾害。风暴潮、海啸、海浪、海冰、赤潮等造成的灾害都属于海洋灾害。其中最严重的海洋灾害是风暴潮。

3、风暴潮

(1)概念:由于强烈大风扰动,引起海岸水面异常升高,海水漫溢上陆的现象。

(2)两种风暴潮的发生季节、地区和特点

|

发生季节 |

发生地区 |

特点 | |

| 台风引起的风暴潮 | 多在夏秋季节台风鼎盛时期 | 凡受台风影响的沿岸地区均可能发生 | 来势猛、速度快、强度大、破坏力强 |

| 温带风暴潮 | 春秋季节 | 中纬度沿海地区,以欧洲北海沿岸、美国东海岸以及我国的北方海区沿岸为多 | 增水过程相对平缓 |

三、生物灾害

定义:由动植物的活动和变化所造成的灾害。

类型:农林牧生物灾害;森林火灾、草原火灾

1.病害

(1)类型:常见的农作物病害有:稻瘟病、小麦锈病、棉花枯萎病、烟草炭疽病等。常见的森林病害有:杨树烂皮病、松疱锈病、溶叶病、泡桐丛枝病等。

(2)病害发生的原因:

A.气候变异等造成的不良环境使得作物对病害抗性降低。

B.外来病原体入侵也是病害流行的主要原因。

(3)危害:病害使农作物、树木染病从而枯萎甚至死株,导致大面积农田、森林被毁坏。

2.虫害和鼠害

(1)虫害的常见类型

①常见的农作物虫害有:蝗虫、黏虫、水稻螟、棉铃虫等。其中危害最大的是蝗虫。

②常见的森林虫害有松材线虫、松毛虫、杨树蛀干害虫、泡桐大袋蛾等。其中松材线虫是世界上最具危险性的森林虫害,被列为国际、国内重大检疫对象。

(2)鼠害及危害

①重灾区:农田、牧场及森林。

②危害:害鼠啃食植株,在地下打洞,危害植物根系,使农业减产,森林草地遭到破坏。

(3)虫、鼠害的特点:繁殖快、适应能力强

(4)造成虫害和鼠害流行的因素:

①适宜繁殖的气候条件

②自然或人为因素造成的天敌减少等

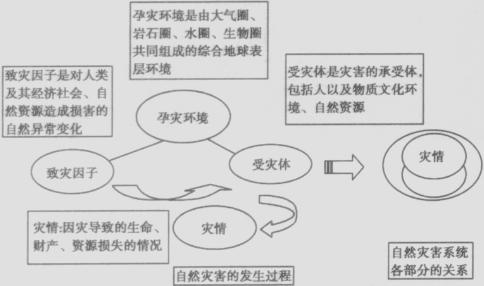

自然灾害系统各部分关系:

主要自然灾害的形成与分布:

发现相似题

与“某市泥石流易发生在下列三项条件都同时具备的地方:(1)河道...”考查相似的试题有:

- 下图中甲是某经线,乙是北半球某纬线的一部分,ab的长度为甲长度的1/4,c点正值夕阳西下。据此回答。假如,此刻一架飞机由a...

- 下图分别表示世界4个经济发达国家局部地区,读图回答下题。 四幅地图中,比例尺最小的是 A.aB.bC.cD.d

- 读图,回答1 ~4 题。1.上述四幅图中,比例尺最大的一幅是[ ]A.甲B.乙C.丙D.丁2.在图示四国中,都有回归线穿过,其中没...

- 图1是两半岛图,读后判断1—3题。1. 小题1:甲地位于乙地的A.西北方B.西南方C.东北方D.东南方2. 小题2:两图的比例尺A.甲图...

- 红层地貌是地质历史时期红色沙砾岩等岩层上发育的侵蚀地貌,多陡崖,岩性具有软硬互层特点。下图示意中国某区域红层地貌的分...

- 下列区域地震成因的叙述,正确的是( )①俄罗斯多地震与其处在亚欧板块与印度洋板块交界处有关;②日本、我国台湾多地震与其处在...

- 图1是世界某区域示意图,图2和图3分别是对应区域的景观和气候资料,据此完成下列问题。(1)依据图1和图3判断布里斯班的洪涝...

- 2006年5月16日23时28分,印尼苏门答腊岛西岸近海继2004年12月26日发生巨大地震以来,再次发生7.2级地震。读图完成6~8题。小...

- 下图表示1816年印度尼西亚大松巴哇火山爆发后火山灰厚度的分布 。读图回答题。小题1:根据火山灰厚度的分布情况,可推测火山爆...

- 某市泥石流易发生在下列三项条件都同时具备的地方:(1)河道;(2)陡坡;(3)大量松散土石分布。该市的地理信息经数字化后...