本试题 “将与之相关的人物与历史事件或主要思想主张进行连接“富贵不能淫,贫贱不能屈”孙武“知己知彼者,百战不殆”墨子“兼爱”、“非攻”秦始皇“焚书坑儒”庄子“无为而治”...” 主要考查您对春秋争霸

战国七雄(战国时期的战争和合纵连横)

先秦时期天文、历法、医学(扁鹊)

屈原——爱国主义诗人(《离骚》),战国编钟

思想家老子

百家争鸣

秦朝巩固统一的措施

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 春秋争霸

- 战国七雄(战国时期的战争和合纵连横)

- 先秦时期天文、历法、医学(扁鹊)

- 屈原——爱国主义诗人(《离骚》),战国编钟

- 思想家老子

- 百家争鸣

- 秦朝巩固统一的措施

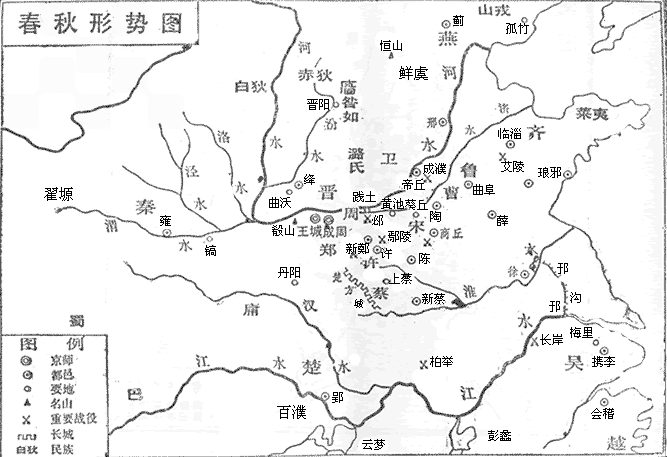

春秋争霸:

春秋争霸(前770年—前476年)发生在奴隶社会瓦解时期,在王位衰落的同时,一些诸侯国强大起来。为了夺取更多的土地、财产和人口,争当左右天下、支配别国的霸主,几个大的诸侯之间,展开了长期的争霸战争。在争霸过程中,有齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾、越王勾践先后做过霸主,历史上称为“春秋五霸”。

尊王攘夷:

齐桓公执政以来,在管仲的辅佐下,经过了内政、经济、军事等多方面改革,有了雄厚的物质基础和军事实力,适时打出了“尊王攘夷”的旗帜,以诸侯长的身份,挟天子以伐不服。

晋楚争霸:晋文公即位后,整顿内政,训练军队,很快成为中原强国,后通过与楚国的城濮之战,成为了中原的霸主,之后百年晋楚争霸不断,楚庄王时,晋楚发生邲之战,晋军大败,楚国获得了中原霸主。

春秋争霸战争的实质:

奴隶主之间相互掠夺人口与财富,争取诸侯间的领导权的战争。

春秋争霸战争的影响:

1、加速了奴隶制的瓦解,促进了新的经济,社会制度的产生。

2、初步实现了局部统一,加速了各区域的民族融合,为全国统一奠定了基础。

3、争霸战争给人民带来的灾难。

春秋时期形势图:

春秋五霸的另一种说法:

齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公和楚庄王,此说法见于《史记》。

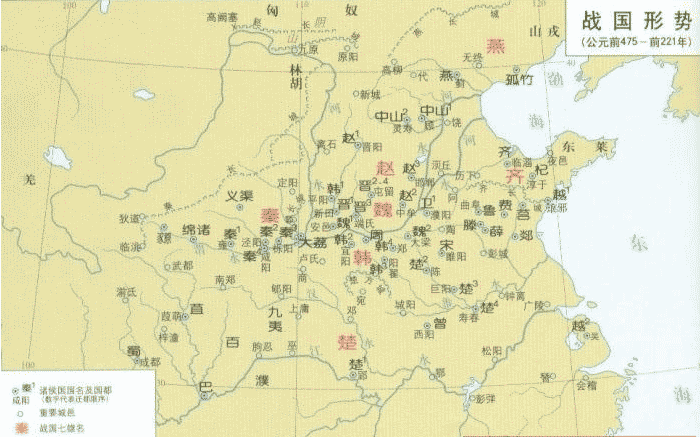

战国时期:

战国时期是指公元前475年-公元前221年,经过春秋时期的兼并战争,到战国时形成了齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦这七个诸侯强国,历史上称为战国七雄。

三家分晋:

战国初年,晋国卿大夫中的韩、赵、魏三家瓜分晋国。

田氏代齐:

三家分晋后,齐国大夫田氏取代原来的国君,建立了田氏齐国。

桂陵之战、马陵之战:

公元前4世纪中期,齐国军师孙膑以“围魏救赵”的巧计在桂陵和马陵两地大败魏国主帅庞涓,魏国从此一蹶不振。

长平之战:

公元260年,秦、赵于长平交战,赵军大败。从此东方六国再也无力抵御秦军的进攻。

战国兼并战争的实质:

封建地主之间的争夺土地人口兼并战争。在兼并战争中,诸侯国不断减少,为后来秦建立统一多民族国家奠定基础。

春秋争霸与战国兼并战争的对比:

1、相同点:

(1)都具备争夺土地与人口的特性。

(2)都给人民带来了灾难。

2、不同点:

(1)阶级不同:战国兼并具有封建地主阶级兼并战争性质;春秋争霸仅是奴隶主大国的争霸战争。

(2)战争目的不同:战国兼并的目的是富国强兵,消灭其他国家,达到统一的目的;春秋争霸是大国间争夺霸主的地位。

战国兼并战争的的影响:

1、兼并战争推动了各国的改革,促进了封建经济的发展和封建土地制度的形成。

2、由初期的土地人口的争夺转变为以统一为目的,促进了封建政治制度的形成和民族融合。

3、给人民带来深重灾难。

战国时期形势图:

最早的哈雷彗星的记载:

《春秋》鲁文公十四年(前613年)秋七月记“有星孛入北斗”,天文学家公认这是“哈雷彗星”在世界上的最早记录,比欧洲早670年。

夏代历法:

我国传统的干支记日法起源很早,夏代末期帝王很多都用天干为名,夏代的历法是我国最早的历法。商代历法,在夏代历法上,把我国最早实行的阴阳合历逐步调整,使它趋于完备。

扁鹊:

扁鹊原名秦越人, 春秋战国之际的名医。他采用望、闻、问、切四诊法诊断疾病。四诊法成为我国中医的传统诊法,扁鹊是我国历史上第一位有正式传记而记载的古代医学家。

先秦时期的天文和历法:

先秦天文关于日食的记载:

先秦的天文不仅有关于彗星的记载,也有详细的日食的记载,据《竹书纪年》记载“懿王元年天再旦于郑”,学者推断“天再旦”是日出前的日食,经天文学家研究和实地考察,基本得以确定,经过大量科学演算,断定“懿王元年天再旦”发生于公元前899年4月21日,这也是目前所知我国最早的一次有确定日食记录。

屈原:

屈原是战国末期楚国的一位优秀的政治家,爱国诗人,主要作品有《离骚》、《九章》、《九歌》等,传统节日端午节就是为了纪念屈原而流传下来的。

《离骚》:

《离骚》是屈原最成熟的作品,是我国古代最宏大的一篇抒情诗,诗人把自然现象,历史人物,神话传说合成一体,编织成瑰丽浪漫主义形象,达到了思想性和艺术性的高度结合。

曾侯乙编钟:

战国时期的曾侯乙编钟以造型宏大,音质齐全优美,被中外学者称为“稀世珍宝”,说明在春秋时代,中国音乐已经达到相当高的水平。

楚辞:

楚辞是战国时代伟大的诗人屈原创造的一种诗体,作品吸收了楚地民歌的精华并融合古代神话传说,形式活泼多样,表达了丰富的思想感情,对我国的文学发展具有深远的影响。

屈原:

屈原其人:

屈原(前340年~前278年),名平,出身于楚国贵族,生活在楚国由强大走向破败的时期,曾官至左徒,是国王左右的近臣,参与国家政令的起草和外交工作。屈原鉴于秦国对楚国的威胁,主张改良内政,联齐抗秦,但是上官大夫靳尚受了秦国使者张仪的贿赂,不仅阻止楚怀王接受屈原意见,并且使怀王疏远屈原。后来怀王被囚秦国至死。顷襄王即位后,屈原继续受到谗害,并遭到放逐。公元278年,秦攻破楚国首都,屈原对楚国未来深感绝望,在这一年的五月初五,跳入汨罗江自杀。屈原的政治生涯十分坎坷,但正是这坎坷的政治命运,他那与黑暗势力做斗争的遭遇,特别是长期的流放生活,使他有机会体验人民的疾苦,充分吸收民歌的营养,创创作了《离骚》、《天问》等20多篇不朽的篇章。

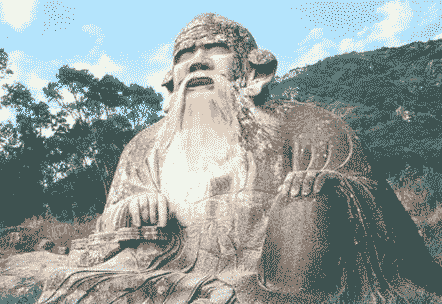

老子:

老子即老聃,是我国古代伟大的思想家和哲学家,道家学派创始人,相传为楚国人。著有《老子》。他认为事物都有相互对立和相互联系的两方面,含有朴素唯物主义辩证法。在政治上主张“无为

而治”,统治者应该“损有余而补不足”,使农民生活得到改善,国家就易于治理了。

老子的学说和思想:

1.关于“道”的思想: 老子认为“道”是最高的哲学概念,是天地万物的本源,“天法道,道法自然”删除了“天命”学说。

2.辩证法思想:老子的哲学中包含着丰富的辩证法思想,他指出任何事物都是有矛盾对立的两方面,矛盾双方可以相互转化。

3.关于“无为”的思想:老子倡导“无为而治”、“无事取天下”,要求统治者不能胡作非为,不能以严刑峻法来威逼百姓。

思想家老聃(石雕)

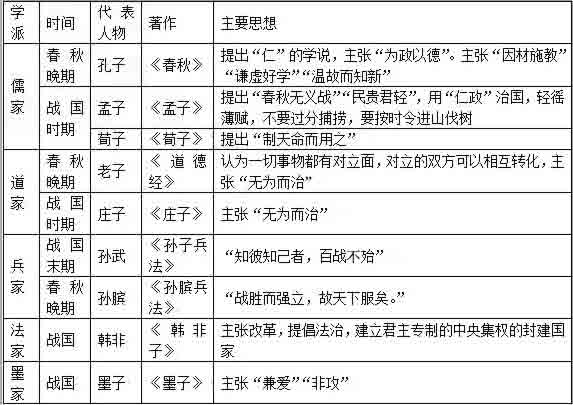

是指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争奇斗艳的局面。当时代表各阶层、各派别政治力量的学者或思想家,都希望按照本阶层或者本集团的利益要求,对宇宙对社会万事万物作出解释。他们著书立说,广收门徒,高谈阔论,争相发表自己的见解。

百家争鸣的特征:

“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,是中国学术文化,思想道德发展史上的重要阶段,奠定了中国思想文化发展基础。

春秋战国时期法家的学说对当时统治者最有用的原因:

韩非是战国时期法家的代表人物。他认为历史发展的,其学说为新兴地主阶级的改革提供了理论依据。他提出的建立君主专制中央集权和实行法治的主张,为结束诸侯割据,建立统一的中央集权的封建国家提供了理论依据。

百家争鸣中主要人物、代表作、主要思想

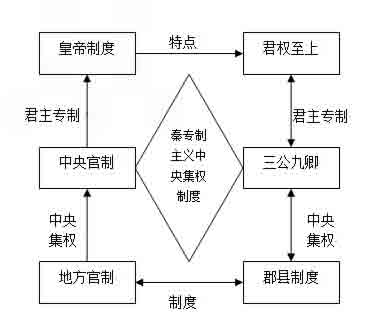

君主专制:

是与民主政体相对立的概念,指一个人或者少数几个人独裁的政权组织形式,体现在帝位终身制和王位世袭制上,其主要特征是皇帝个人的专断独裁,集国家最高权力于一身,从决策到行使军政财大权都具有独断性和随意性。

中央集权:

是相对于地方分权而言的,其特点是地方政府在政治、经济、军事方面没有独立性,必须严格服从中央政府的命令,一切受制于中央。

焚书坑儒:

秦朝为加强思想控制采取的焚毁书籍、坑杀儒生的措施。公元前213年,秦始皇接受李斯的建议颁布焚书令,凡秦书以外的史书以及非博士收藏的“诗、书、百家语”全部焚毁,民间只准保留医药,卜书、种树之书;民间藏书限期交官府焚毁,谈论诗书者处死。公元前212年,以“谣言以乱黔首”捕捉方士和儒生460人,全部坑杀与咸阳。焚书坑儒是秦为加强思想控制采取的极端手段,对文化造成重大损失。

书同文:

秦始皇统一六国后,令丞相李斯,中书府令赵高等对文字进行整理。李斯以秦国文字为基础,参照六国文字,制定出小篆;程邈根据当时民间流行的、更为简化的字体,整理出隶书。两种形体的文字均在全国推广。

车同轨:

秦始皇统一六国后,规定车辆上两个轮子的距离一律改为六尺,使车轮的轨道相同。

专制中央集权的制度的主要特点:

1、皇权的至高无上,皇帝的决策与执行具有独断性和随意性,带有浓厚的人治色彩,帝位的终身制和皇位的世袭制;文化专制是政治专制的副产品;权利的高度集中,地方自主权限有限。

2、两对基本矛盾贯穿着专制主义中央集权发展过程的始终:

一是皇权与相权的矛盾。发展趋势是皇权不断加强,相权不断削弱。

二是中央与地方割据势力的矛盾。其发展趋势是中央集权不断加强,地方割据势力不断削弱。

秦朝巩固统一的措施:

1、政治上:

建立中央集权制度

(1)最高统治者称皇帝,皇帝至高无上,总揽全国一切军政大权。(2)中央政府设丞相、太尉和御史大夫,分别管理行政、军政和监察。(3)地方上推行郡县制

2、经济上:

(1)统一货币:统一使用圆形方孔钱。(2)统一度量衡

3、思想文化上:

(1)统一文字(小篆-隶书)(2)实行“焚书坑儒”。

4、军事上:

(1)北击匈奴,修筑长城。(2)统一东南、岭南地区,兴修灵渠。

秦专制主义中央集权的制度的表现:

“皇帝”名字的由来:

秦灭六国后,秦王嬴政觉得自己的功德超过了三皇五帝,如果不改名号,显示不出不出他的伟大,也不能让后代明白他的豊高德厚。於是他招集了李斯和博士们商议改帝号之事。丞相王绾禀奏:“三皇五帝的名称,是天下共主,实际上本身所占有的领土,不过方圆千里,而自商周称王后,才真正拥有天下,而且周维持了八百年的朝代,所以臣认为王的称号最好。” 秦王嬴政不悦,道:“我不要商朝七百年或周朝八百年的天下,而是要万世永传的朝代。”李斯上奏道:“陛下平定天下,如今海内都已成为郡县,法令由中央统一,这是自古以来从未有的事,所以陛下的功业为三皇五帝所不及。臣认为古有天皇、地皇、泰皇,而泰皇最尊贵,臣建议称泰皇。”秦王政一听高兴的说:“泰皇仍与以前分别不出来,我看,去“泰”留“皇”,采上古“帝”号,称“皇帝”。我称始皇帝,后世以数计,二世、三世、直至万世,传之无穷。另追尊庄襄王为太上。”就这样,赢政被称为“秦始皇帝”,通称“秦始皇”。

与“将与之相关的人物与历史事件或主要思想主张进行连接“富贵不能...”考查相似的试题有:

- 成语“一鸣惊人”来源于春秋时期一位霸主的故事,请问这位霸主是:[ ]A.楚庄王B.晋文公C.齐桓公D.越王勾践

- “塞翁失马,焉知非福”的故事蕴含了对立事物能够互相转化的道理。这跟我国古代一位思想家的主张不谋而合。这位思想家是A.老子...

- 下列有关春秋战国时期的战役,按发生时间的前后顺序排列正确的是①城濮之战②邲之战③长平之战④围魏救赵[ ]A.①②③④B.①②④③C.③②①...

- 齐桓公和晋文公称霸,周天子都派人参加,这说明了[ ]A.这两个诸侯国得到了小诸侯国的拥护B.周天子非常尊敬这两个诸侯国的国...

- 战国后期,各国中实力最强大的是[ ]A.赵国B.楚国C.齐国D.秦国

- 每年农历五月五,人们做粽子、修龙舟,准备迎接端午佳节,这个节日是为了纪念中国历史上的哪位伟人[ ]A.禹B.屈原C.黄帝D.尧

- 康有为称赞严复是“精通西学第一人”。主要是因为严复A.最早提出“师夷长技以制夷”的主张B.宣传进化论,主张维新变法C.宣传“...

- 阅读下列材料材料一 道(同“导”,治理、引导之意)之以政,齐(“整治、约束”之意)之以刑,民免(“避免犯罪”之 意)而无耻(“...

- 根据你所学的知识,你认为下列哪一主张是出自孟子的著作[ ]A.因材施教B.轻徭薄赋C.无为而治D.兼爱非攻

- 阅读下面材料:材料一 惜秦皇汉武,略输文采。唐宗宋祖,稍逊风骚。一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。俱往矣,数风流人物...