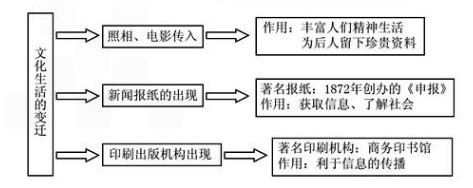

本试题 “近代以来,人们的社会生活发生了显著变化。下列事项不可能出现在20 世纪20 年代的是[ ]A.出行可以乘坐火车B.赴京参加科举考试C.可以看到电影D.可以穿中山...” 主要考查您对轮船、火车、汽车

照相、电影

断发易服,移风易俗(辛亥革命后)

从京师大学堂到北京大学

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 轮船、火车、汽车

- 照相、电影

- 断发易服,移风易俗(辛亥革命后)

- 从京师大学堂到北京大学

清末最早设立的最大轮船航运企业。1872年李鸿章招商筹办。1873年正式成立。总局设上海。承运漕粮,兼揽商货。1877年(光绪三年)以高价购进美商旗昌轮船公司,扩大经营,但始终受帝国主义在华航运业的排挤。1885年经盛宣怀改为官督商办。1909年(宣统元年)归邮传部管辖。1930年国民党政府借口整理改为国营。从此成为国民党四大家族垄断航运事业的机构。抗日战争期间,总局先迁香港,后移重庆,战后迁回上海解放后收归人民所有。

考点点拨:

①1876年修建的淞沪铁路,是中国出现的第一条正式投入运营的铁路。

②1881年,唐胥铁路是由中国人自己修建的第一条铁路。

③我国最早架设有线电报是在19世纪70年代。

④1864年1月,徐寿和华蘅芳合作制成一艘木刻轮船“黄鹄”号,船长50余尺,时速40余里,是中国自行设立的第一艘轮船。

照相、电影:

近代以来,西方发明的照相机和电影传入中国,丰富了人们的精神生活,也为后人留下了许多珍贵的历史镜头。我们可以从保留至今的老电影、老照片中,了解过去社会生活的方方面面。我国自己拍摄的第一部无声电影,是1905年由北京丰泰照相馆拍摄的京剧舞台片《定军山》;第一部有声电影是1931年上海明星影片公司拍摄的《歌女红牡丹》。在近代,上海的电影业是很发达的。

照相和电影的发展:

1、照相:

近代以来,西方发明的照相机和电影传入中国,丰富了人们的精神生活,也为后人留下了许多珍贵的历史镜头。我们可以从保留至今的老电影、老照片中,了解过去社会生活的方方面面。

2、电影:

(1)1905年,北京丰泰照相馆拍摄的京剧片《定军山》是我国自己拍摄的第一部无声电影。

(2)我国第一部有声电影是1931年上海明星公司拍摄的《歌女红牡丹》。

(3)《渔光曲》是我国第一部在国际电影节上获奖的影片。

辛亥革命后,国民政府先后颁布了剪发辫、易服饰、改称谓、禁缠足、倡女权等法令,使人们的生活方式简易化,方便化,具有民国生活特色开始出现;人人平等、人格独立的民主思想逐渐深入人心;妇女也得到了解放,社会地位也开始提高。

辛亥革命后中国社会风俗的变化:

一、剪发辫、易服饰——生活方式近代化

1.剪发辫

(1)剪辫运动,兴起于辛亥革命爆发后,辫子的去留成为从新从旧的标志。

(2)孙中山颁布限期剪辫令,剪辫深入城乡。

(3)剪辫的影响:改变了旧的落后的观念,方便工作,有利于个人卫生,对社会生活也产生了巨大影响,促进了理发业等新兴服务行业的发展。

2.易服饰

(1)辛亥革命后:洋装洋饰开始流行。

(2)民国初年:男子礼服——西服、褂袍;女子礼服——褂裙。

(3)20世纪20年代后:男装——西服、中山装、长衫,其中中山装逐渐成为中国男子礼服。女装——旗袍。

(4)易服饰的影响:服饰的多样化与不断翻新,丰富了人们的生活,满足了人们不同的审美需求。

二、改称谓、废跪拜——人格独立与平等观念深入人心

1.改称谓

(1)孙中山发布命令,废除清朝官场的“大人”、“老爷”称呼,官员之间以“官职”相称,民间称“先生”或“某君”。

(2)影响:以官职、先生、某君代替老爷、大人作称谓,是用人格的平等代替身份的不平等,影响遍及社会各个角落。

2.废跪拜

(1)清代通行的礼节:跪拜、作揖、请安、拱手。

(2)民国成立后:制订“礼制”,核心是以鞠躬礼和脱帽礼代替跪拜等旧有礼节。

(3)中外人士交往开始使用握手礼。

(4)影响:废跪拜是民国初年礼仪改革的一个重要方面,反映了礼节上的尊卑等级观念已为平等观念所取代。

三、禁缠足、倡女权——妇女解放的两大标志

1、禁缠足

(1)西方传教士:设立天足会,反对缠足。

(2)清政府:颁布缠足禁令。

(3)辛亥革命后:孙中山饬令各省劝禁缠足,各地展开大规模的放足运动,出现“解放脚”。

(4)影响:使女性摆脱了落后封建文化的迫害,参加社会活动更方便,成为提倡女权的先声。

2、倡女权

(1)清末民初,一些受西方思想影响的女性开始勇敢地走向社会,参加社会活动。政治上,从军参政;教育上,进学堂读书、出洋留学、男女同校;婚姻上,追求自由恋爱,反对包办婚姻、买卖婚姻的呼声逐渐得到社会各界的认同。

(2)妇女解放的意义:妇女解放是清末民初移风易俗最典型的例证,它意味着辛亥革命革除了根深蒂固的封建恶习,生活方式开始走向近代化。

辛亥革命后为什么要下剪辫子:

1911年10月10日,武昌起义爆发,各省纷纷响应,革命浪潮汹涌澎湃。与清初强迫汉人剃发相比较,辛亥革命也把头发看成是政治分野的象征,独立各省很自然地把标志汉人臣服于满清朝廷的辫子作为革命目标,剪除辫子已经成为去旧图新的标志。许金城《民国野史》记述道:“无数的汉人都兴高采烈地剪去这条奴隶标志的辫子。也有迷信的,事先选择吉日,拜祭祖先,然后庄重地剪除,把辫子烧了。更有联合多人同日剪辫,并燃放爆竹,举行公宴庆祝的。”当时有一名《越风》的杂志载文说:“不剪发不算革命,并且也不算时髦,走不进大衙门去说话,走不进学堂去读书。”一时间,剪辫的浪潮便如风起云涌,浩浩荡荡,迅速席卷大江南北。为了迅速的除去这一恶习,中华民国临时政府颁布了剪辫子的命令,对于在全国范围内剪除辫子产生了很大的推动作用。

京师大学堂是1898年戊戌变法中在孙家鼐的主持下在北京创立的,属于戊戌变法的“新政”之一,百日维新失败后被保留下来,成为是当时中国的最高教育行政机关。京师大学堂具有重要的意义,并受到举国关注,但由于清廷的腐败,政府并没有对大学堂给予充分的投入。京师大学堂是中国近代史上第一所国立综合性大学,它既是全国最高学府,又是国家最高教育行政机关,统辖各省学堂。1912年辛亥革命后,改称北京大学。

从京师大学堂到北京大学:

1、京师大学堂的建立:

1898年6月11日,清光绪帝颁布《明定国是诏》宣布变法,而建立京师大学堂是其重要举措。1898年7月3日,光绪帝正式批准设立京师大学堂。

2、京师大学堂的地位:

京师大学堂是当时全国最高的学府,兼具有最高教育行政机关的职能。

京师大学堂的改名于1912年改名为北京大学。

蔡元培革新北大:

1916年蔡元培任北京大学校长,于第二年开始改革。

1、改变学生读书做官的思想,他提出大学是“研究学问之机关”,不是灌输固定知识的场所,更不是养成资格、贩卖毕业文凭的地方。无论教师还是学生,都要摒弃“做官发财思想”,抱定做学问这一宗旨,孜孜以求。

2、积极推行“思想自由、兼容并包”的办学原则。允许各种学术派别自由发展,允许有不同学术观点的人在大学任教;在教师的聘任制度上,蔡元培以“学诣为主”,罗致各类学术人才,既聘请新文化运动的代表人物陈独秀、胡适、鲁迅、钱玄同等来校任教,也延请了持复辟政见的辜鸿铭等旧派人物执教。一时间北京大学人才荟萃,声誉鹊起。

3、对学科和教学体制进行改革。针对以前北京大学专注学术法的风气,首先是进行了文理扩充,改变“轻学而重术”的思想。蔡元培认为“学为学理,术为应用”,学与术的区别就是基础理论学科和应用学科的区别。学生在学校必须重视基础理论的学习,只有把基础打好才谈得上应用。

4、废科设系和学分制的建立。蔡元培在学科建设上要求文理沟通。为了避免文理科学生相互隔绝,互不沟通,他采取的一个重要改革措施就是清除人为的科际障碍,废科设系。北大于1919年废除科,改原隶属于科的学门为系,废学长,设系主任。原来的文、理、法等科分别改为不同的院。学分制是蔡元培效仿的美国大学中通行的学籍管理方法。他认为同在一个年级或一个专业的学,由于其能力和兴趣有着很大的差别,在学校中实行学分制有利于学生个性的发展。

京师大学堂:

北京大学:

与“近代以来,人们的社会生活发生了显著变化。下列事项不可能出...”考查相似的试题有:

- 下列事物率先在上海出现的有①火车②汽车③有轨电车④无轨电车⑤电灯⑥电报⑦电话⑧照相⑨电影[ ]A.①②③④⑤⑥⑦⑧⑨B.①②④⑤⑥⑦⑧⑨C.①②③④⑤⑦⑧⑨D...

- 在近代中国的社会生活中不可能出现的现象是[ ]A、看电影照相B、坐火车、汽车出行C、拍电影打电话D、用电脑上网聊天

- 假如你生活在19世纪末20世纪初的上海,你不可能经历[ ]A、唱着《义勇军进行曲》,投身于抗日洪流中B、观看有声电影《歌女红牡...

- 某校八年级同学要准备一期“近代中国摄影作品展”,你认为不可能找到的历史照片是[ ]A.孙中山就任临时大总统留影B.重庆谈判国...

- 1910年,在中国能办到的事情有①看电影、照相②坐轮船、火车③看由商务印书馆出版的书籍④女子不缠足,男子剪辫子[ ]A.①②③B.①②③...

- 中华民国成立后,人们之间的称谓不可能有[ ]A.先生B.某君C.老爷D.同志

- 识读下图:请完成:(1)这是什么服装?它为什么在清末民初流行?_________________________________________________(2)此...

- 京师大学堂是中国近代第一所由国家建立的最高学府,它创办于[ ]A.鸦片战争时B.洋务运动时C.戊戌变法时D.新文化运动时

- 下列哪个时期出生的人有可能进入京师大学堂(北京大学)学习[ ]A.第一次鸦片战争期间B.第二次鸦片战争期间C.康乾盛世期间D...

- 1898年创办的京师大学堂对中国近代教育产生了深远的影响,发展为后来的[ ]A.清华大学B.北京大学C.中山大学D.南京大学